Kurz vor seinem achtzigsten Geburtstag hat Forrest Fenn beschlossen, die Welt vor ein Rätsel zu stellen, das Millionen Menschen verrückt machen soll und einen Verrückten zum Millionär.

Also ging Fenn – ein Mann mit Holzfällerstatur, weißen Augenbrauen und Cowboyhut – in seinen Tresorraum, holte eine schuhkartongroße Messingtruhe voller Gold und Diamanten von einem Regalbrett, verstaute sie im Kofferraum und fuhr in Richtung Norden. Das Autoradio blieb aus, nichts sollte ihn ablenken. Immer wieder schaute er in den Rückspiegel, ob ihm jemand folgte. Wie lange er unterwegs war, verrät er nicht, wohin er gefahren ist, schon gar nicht. Alles, was er sagt: Er hat die Truhe mit dem Schatz in den Rocky Mountains versteckt. Goldmünzen und Nuggets, antike Armbänder mit Diamanten, im Wert von über einer Million Euro.

Auch seine Lebensgeschichte hat er aufgeschrieben, wasserdicht verpackt und in die Truhe gelegt. Wer den Schatz findet, soll nicht nur reich werden, sondern auch etwas über den Menschen lernen, der ihn versteckt hat. Seit mehr als zwei Jahren liegt die Truhe irgendwo in dem 5000 Kilometer langen Gebirgszug, der vom Südwesten der USA bis nach Kanada reicht.

Jeder kann den Schatz finden, aber es soll nicht zu einfach sein. Fenn hat ein Gedicht geschrieben (siehe Ende dieses Textes), das zur Truhe führen soll: Sechs Verse, etwas holprig gereimt, mit Hinweisen wie aus einem Roman von Karl May. Von einem Ort, an dem es kein warmes Wasser mehr gibt, ist da die Rede, von einem Canyon, einem versteckten Zeichen, einer mysteriösen »Heimat von Braun« und einem Ort, an dem sanftmütige Leute nichts verloren haben.

Fenn hat die gereimte Schatzkarte ins Internet gestellt, dort wurde sie Hunderttausende Male weitergeschickt. Die Geschichte vom Schatz in den Bergen ist der Stoff, der Menschen zum Träumen bringt, weil alles erst mal ganz leicht klingt. Bisschen nachdenken, einen Geistesblitz haben und die Truhe finden, was ist schon dabei? Noch dazu hat Fenn einen Tipp gegeben: Er hat den Schatz an einem Ort versteckt, der ihm viel bedeutet. Um das Gedicht zu verstehen, muss man sich also gründlich mit Forrest Fenn beschäftigen, mit seiner Lebensgeschichte als Kunsthändler und Schlitzohr, irgendwo zwischen Indiana Jones und Dagobert Duck.

In den USA haben Journalisten oft Dinge über ihn geschrieben, die ihm nicht gefallen. Verrückt wurde er genannt, eitel, ein Kauz mit zu viel Geld. Wenn man ihn fragt, warum er den Schatz versteckt hat, lacht Forrest Fenn und sein Karohemdbauch wippt. »Ich will, dass Leute vom Jagdfieber gepackt werden, so wie ich.« Er ist reich geworden, weil er, wie er sagt, immer auf der Suche war, nach guten Geschäften, aber auch nach Abenteuern. »Ich möchte, dass irgendein Typ mit seinem Pick-up-Truck loszieht, meinen Schatz sucht und dabei ein bisschen was erlebt.«

Forrest Fenn ist in Texas aufgewachsen, als kleiner Junge hat er mit seinem Vater ein paar Pfeilspitzen gefunden, wie Indianer sie benutzt haben. Es war der Start für seine Sammlung, heute sieht sein Haus aus wie ein Museum: An den Wänden Indianerschmuck, über dem Kamin hängen acht Stierschädel, Bücher stapeln sich bis unter die Decke, daneben, akkurat aufgereiht, Vasen, Waffen, Mokassins. Fenn hat es zu einem der erfolgreichsten Händler alter amerikanischer Kunst gebracht, in den Siebzigerjahren hat er eine Galerie eröffnet, bald verkaufte er Statuen, Teppiche und Gemälde an Hollywoodstars wie Steven Spielberg, Michael Douglas und Steve Martin. Er besaß einen Privatjet und einen Alligator namens Beowulf, aber den hat er vor ein paar Jahren einem Zoo geschenkt. Sein Ruf als etwas irrer Kunsthändler hat ihm auch Neid und Ärger gebracht, sogar als Grabräuber wurde er bezeichnet, weil einige Kunstwerke auf zweifelhaften Wegen zu ihm gekommen sein sollen. Vor vier Jahren hat das FBI gegen ihn ermittelt, er redet offen darüber. Der Fall sei abgeschlossen, sagt Fenn. Die Beamten hätten sich sogar bei ihm entschuldigt.

Wenn er von seinem Schatz erzählt, sieht Fenn mit seinem 82 Jahren aus wie ein Lausbub, dem der beste Streich seines Lebens eingefallen ist. Mit dieser absurden, aber zutiefst amerikanischen Idee, dass jeder reich werden kann, wenn er es nur ernsthaft genug will, ist Fenn ein Coup gelungen. Mehr als 7500 Schatzsucher haben ihm bisher geschrieben und von ihren Abenteuern erzählt, im Internet wird sein Gedicht rauf und runter diskutiert, ungezählte Blogs widmen sich der Schatzsuche, dort interpretieren Leute mit Pseudonymen wie »Trucker Sue« seine Reime. Der Fluss, an dem kein Paddel weiterhilft – vielleicht ist er ja zugefroren, weil der Schatz nur im Winter zu finden ist? Die »Heimat von Braun« – ist das wohl das »Brown Hotel« in der Nähe von Santa Fe? Die Liste ist endlos. »Alles was man wissen muss, um den Schatz zu finden, steht in dem Gedicht, ein paar Extrahinweise finden sich in meiner Autobiografie«, sagt Fenn. Das Buch hat er im Selbstverlag veröffentlicht, die Einnahmen spendet er einem Buchladen in Santa Fe und einer Krebsstiftung. Es ist ihm wichtig, dass man seinen Schatz nicht für einen Werbegag hält: »Ich habe nichts davon, außer ein bisschen Spaß.« Er sitzt gern mit einer Tasse Kakao am Kamin und stellt sich vor, wie Leute durch die Berge ziehen, um seinen Schatz zu finden.

Die Idee dazu hatte er schon vor mehr als zwanzig Jahren. Damals hatten Ärzte ein Geschwür in seiner Niere gefunden, Krebs, sie gaben ihm noch ein halbes Jahr. »Da habe ich mich gefragt: Was bleibt schon übrig von mir, wenn ich tot bin?« Er hat das Gedicht als eine Art Testament geschrieben, wollte den Schatz verstecken und neben der Truhe sterben, »so hätten Leute irgendwann mein Skelett gefunden, neben einer Kiste voller Gold«.

Es kam dann anders: Die Ärzte konnten ihn operieren, sein Krebs wurde geheilt. Die Truhe stand seitdem in seinem Tresor, immer wieder hat er an sie gedacht. Aber erst mit fast achtzig hat er beschlossen: »Jetzt lebe ich wirklich nicht mehr lange – das Ding muss raus in die Berge.« Immer wieder hat Fenn neue Gegenstände in die Truhe gepackt, zwischen den 265 Münzen und den walnussgroßen Nuggets liegt ein antiker Silberarmreif, ein Smaragdring, chinesische Figuren aus Jade und eine 2000 Jahre alte Kette aus Kolumbien. Fenn hat nicht vor, ein großes Erbe zu hinterlassen. »Meine Familie soll ihr eigenes Geld verdienen.« Für jedes seiner sieben Enkelkinder hat er knapp 100 000 Dollar für die Ausbildung zur Seite gelegt, »das sollte reichen.« Geld muss man sich selbst erjagen, alles andere schade dem Charakter.

Forrest Fenn ist in seiner Heimatstadt Santa Fe eine Art Popstar. Wenn er durch die Stadt läuft, bleiben die Menschen stehen und fragen, ob der Schatz schon gefunden wurde, erzählen von ihrem letzten Ausflug in die Berge und hoffen, dass Fenn ihnen einen Tipp gibt, wo die Truhe versteckt sein könnte. Macht er nicht, nie, er klopft Leuten nur auf die Schulter und sagt Sachen wie: »Er liegt immer noch da draußen, Kumpel, beeil dich besser, damit ihn keiner vor dir findet.« Wenn er an einer Baustelle vorbeigeht, bleibt er stehen und fragt die Arbeiter, ob sie beim Graben etwas Interessantes gefunden haben, Pfeilspitzen oder Scherben, »wenn es mir gefällt, kaufe ich es euch ab.« Die Arbeiter nicken, alles klar, Forrest, bis bald.

Mittlerweile ist die Idee mit der Schatzsuche etwas aus dem Ruder gelaufen, sagt Fenn, manchmal lauern ihm Leute vor seinem Haus auf und fahren ihm nach, nur weil sie denken, er könnte vielleicht nachsehen, ob der Schatz noch da ist. »Es gibt viele Verrückte da draußen, die den Schatz unbedingt haben wollen«, sagt er, »und wenn ich ihn nicht selbst versteckt hätte, wäre ich einer von ihnen.«

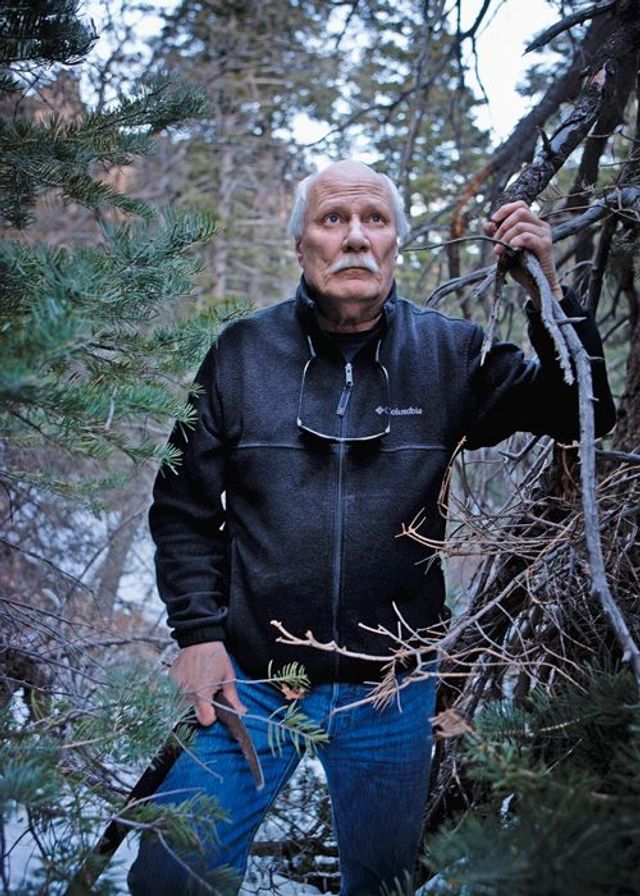

Dal Neitzel sieht nicht aus wie ein Verrückter. Er ist 64 Jahre alt und erinnert mit seinem weißem Haarkranz und dem Schnauzer eher an einen Schulpsychologen im Ruhestand. Aber das täuscht: Neitzel sucht den Schatz so ehrgeizig wie kaum jemand sonst. In fünf Bundesstaaten war er schon mit seinem zerbeulten weißen General-Motors-Bus, 293 000 Meilen zeigt der Tacho. Er hat aufgehört, die Nächte zu zählen, die er während der Schatzsuche auf der Ladefläche geschlafen hat.

»Die Stelle wäre ein perfektes Versteck.«

Hunderte Karten, Bücher und Luftaufnahmen der Rocky Mountains hat er studiert, sie füllen ein ganzes Regal in seinem Haus. Er wohnt in der Nähe von Seattle, am anderen Ende Amerikas, nach Santa Fe ist er mit dem Auto vier Tage unterwegs. Manchmal nimmt er Freunde mit auf die Suche, einmal war er mit seinem Stiefsohn eine Woche unterwegs. Gefunden haben sie nichts, aber es war ein Ausflug voller Abenteuerromantik mit Lagerfeuer, Taschenmesser und Wanderungen über enge Bergpässe. Einen zerknitterten Ausdruck des Schatzkartengedichts hat er immer dabei. Mittlerweile vermutet er den Schatz in New Mexico, nicht allzu weit von Fenns Haus entfernt. »Er ist alt und hat die Truhe allein versteckt – der fährt doch nicht bis nach Kanada.«

Am Abend, bevor Dal Neitzel sich zum fünfzehnten Mal auf die Suche macht, breitet er drei Wanderkarten im Maßstab 1:40 000 auf seinem Hotelbett in Santa Fe aus, nimmt einen Stift und zeigt auf einen Nationalpark, den Cimarron Canyon. »Ich bin mir sicher, dass der Schatz irgendwo hier liegt.« Er geht die Hinweise aus dem Gedicht systematisch durch: Warmes Wasser gibt es hier nicht mehr, es gab mal eine heiße Quelle in der Gegend, aber die ist längst ausgetrocknet, solche Dinge liest Neitzel in Geologiebüchern nach. Aus der Biografie von Forrest Fenn weiß er, dass Fenn hier früher Forellen gefischt hat. »Braune Forellen, um genau zu sein.« Das könnte die »Heimat von Braun« sein, die im Gedicht beschrieben wird. Einen Canyon gibt es in der Nähe, und ein Ort für Sanftmütige ist es auch nicht, sondern einer für Outlaws: »Hier haben sich vor hundert Jahren Gangster wie Billy the Kid versteckt.« Alles passt zusammen, aber bei einem Gedicht, das so vage formuliert ist, passt an vielen Orten alles zusammen. »Es kommt noch besser«, sagt Neitzel, holt die Autobiografie von Forrest Fenn aus seinem Rucksack, schlägt die letzte Seite auf und zeigt auf zwei Symbole am oberen Rand. Neitzel ist jetzt ganz aufgeregt, sein Gesicht rötet sich: »Das ist bestimmt ein Hinweis: zwei Omega-Zeichen nebeneinander.« Für Dal Neitzel sehen die Schriftzeichen aus wie Hufeisen. Sein Finger gleitet über die Karte des Nationalparks und bleibt auf einer Stelle liegen.

»Horseshoe Mine« steht da geschrieben, Hufeisenmine. »Die Stelle wäre ein perfektes Versteck.« Neitzel ist ein älterer Herr, der in der Regel leise und langsam spricht, aber jetzt glüht er vollständig. Morgen will er losziehen und den Schatz aus der Mine holen. Bevor er ins Bett geht, sagt er, nur halb im Scherz: »Das könnte meine letzte Nacht als armer Schlucker sein.«

Am nächsten Morgen fährt er um kurz nach acht auf dem Highway 285 Richtung Norden, durch ein Bildbandamerika mit verlassenen Goldgräberkäffern, rostigen Tankstellenschildern und dieser Weite wie im Roadmovie. Im Gepäck hat Neitzel vier Landkarten, einen Eispickel und einen tragbaren GPS-Empfänger, wie Wanderer ihn benutzen. Die Fahrt zum Nationalpark dauert drei Stunden. Neitzel erzählt ein bisschen von sich: Er ist Kameramann, eigentlich, aber er sieht sich eher als Schatzsucher. Er hat fürs amerikanische Fernsehen Wracktaucher dabei begleitet, wie sie vor der Küste Uruguays das Silber versunkener Schiffe geborgen und unter sich aufgeteilt haben. Irgendwann haben die Schatzsucher ihn gefragt, ob er nicht die Kamera beiseitelegen und sich ihrem Team anschließen will. Ein paar Jahre hat er mit ihnen auf Schiffen gelebt und Schätze gehoben. Wenn er davon erzählt, ist es so, als würde man einem Abiturienten beim Bericht über die Abschlussfahrt zuhören: Sonne, Freiheit, Abenteuer.

Vor neun Jahren hat sich das Team zerstritten, seitdem arbeitet Neitzel bei einem kleinen Fernsehsender, ein gemütliches Leben, Garten, Familie. Als ihm vor zwei Jahren ein Bekannter von Forrest Fenns Schatz erzählte, war es plötzlich wieder da, dieses Jagdfieber. Seitdem widmet er jede freie Minute der Suche nach dem Gold, betreibt einen Blog, seine Beiträge werden Hunderte Male kommentiert. Er hat sich bisher kaum Gedanken gemacht, was er mit dem Geld anstellen würde, wenn er die Truhe finden würde. Ein neues Auto kaufen, das kostet vielleicht 30 000 Dollar, aber sonst? »Klar will ich das Gold«, sagt er »aber es geht mir auch um das Gefühl: Ich habe das Gedicht verstanden, als einziger Mensch.« Er hat Forrest Fenn schon ein paar Mal getroffen. Neitzel kennt die Autobiografie fast auswendig, unterwegs rattert er die Eckdaten runter, als würde ihn jemand abfragen: wann und wie oft Forrest Fenn als Soldat in Vietnam abgeschossen wurde, wie sein Freund in der Grundschule hieß – er weiß alles, auch wenn es ihm vielleicht nicht dabei helfen wird, den Schatz zu finden. Insofern hat Fenn sein Ziel also schon erreicht: Es gibt fremde Menschen, die alles über ihn wissen und seine Geschichte weitererzählen.

Als Dal Neitzel an der Horseshoe Mine angekommen ist, stellt er das Auto am Straßenrand ab, er macht sich nicht die Mühe, einen Parkplatz zu suchen. Er ist jetzt richtig nervös, seine Wangen glühen wieder. Die Mine liegt oberhalb der Straße auf einem Hügel. Den Eingang, einen in den Basaltfelsen gehauenen Tunnel, übersieht man leicht. Neitzel zieht seine gelben Arbeitshandschuhe an, nimmt Mütze, Pickel und Taschenlampe, tastet sich langsam bergauf und geht gebückt in die Mine. »Vor über hundert Jahren haben die Leute hier nach Gold gesucht«, sagt er, »genau wie ich heute.« Gefunden haben sie damals nichts, die Mine ruht verlassen im Fels. Besonders groß ist sie nicht, etwa zehn Meter lang ist der Tunnel und nur so hoch, dass man kaum aufrecht stehen kann. Boden, Wände, Decke, alles aus Basalt, die Schritte knirschen. Bis auf den Lichtkegel der Taschenlampe ist alles schwarz, ein Schwarm Mücken fliegt einem ins Gesicht.

Neitzel leuchtet jeden Winkel aus, pocht mit der Axt immer wieder an die Tunnelwand. Aber er findet keinen Hohlraum, kein Zeichen für den Schatz. Vergraben kann er auch nicht sein, der Boden ist aus massivem Stein. Es dauert über eine Stunde, bis Neitzel sich ans Ende vorgetastet hat: Zentimeterweise leuchtet und klopft er die Wände ab, vom Eingang bis zu der Stelle, an der die Mine einfach aufhört. Das Einzige, was er dort findet: zwei leere Bierdosen, Bud Light. »Wir waren nicht die Ersten hier«, sagt Neitzel und packt seinen Pickel ein, »jetzt kann ich einen weiteren Ort von meiner Liste streichen.« Enttäuscht? »Nein«, sagt er, und es klingt nach Ja.

Ein letztes Mal lässt er den Lichtstrahl über die Wand wandern. Jemand hat mit hellgrüner Farbe »Fuck you« an die Wand gesprüht. Er will bald wiederkommen in den Nationalpark, eine Idee hat er noch, wo das Gold versteckt sein könnte, aber die will er nicht verraten. Wenn sie im SZ-Magazin steht, könnte ihm jemand zuvorkommen. Er weiß, dass dieser Text über ihn wahrscheinlich von irgendeinem Schatzsucher ins Englische übersetzt und ins Internet gestellt wird, wie es mit fast jedem Artikel über Forrest Fenns Gold passiert ist. »Die Leute haben Angst, etwas zu verpassen«, sagt er. Interviews mit Fenn werden im Netz gedeutet, als wären sie die Offenbarung eines Heiligen.

Neitzel geht zurück zum Auto. An der Windschutzscheibe hängt ein Strafzettel, 15 Dollar für Falschparken im Nationalpark. Dal Neitzel lacht, »das Abenteuer ist für heute vorbei«. Vielleicht schreibt er das mit dem Strafzettel in seinem Blog, seinen Lesern würde das gefallen. Es sind Menschen wie er, sie führen ein bodenständiges Leben – aber eine Truhe voller Gold, die sie vermutlich niemals finden werden, gibt ihnen das Gefühl: Bußgelder, Rasenmähen, Elternsprechstunde, schön und gut. Aber irgendwo da draußen liegt ein Abenteuer.

-----

Das Gedicht:

As I have gone alone in there

And with my treasures bold,

I can keep my secret where,

And hint of riches new and old. Begin it where warm waters halt

And take it in the canyon down,

Not far, but too far to walk.

Put in below the home of Brown. From there it’s no place for the meek,

The end is ever drawing nigh;

There’ll be no paddle up your creek,

Just heavy loads and water high. If you’ve been wise and found the blaze,

Look quickly down, your quest to cease,

But tarry scant with marvel gaze,

Just take the chest and go in peace. So why is it that I must go

And leave my trove for all to seek?

The answers I already know,

I’ve done it tired and now I’m weak. So hear me all and listen good,

Your effort will be worth the cold.

If you are brave and in the wood

I give you title to the gold.