Als Adam mir den Spaten überreicht, muss er daran denken, wie es war, als die Russen kamen. Mit Panzern fuhren sie 1944 in sein ungarisches Heimatdorf, nahmen sich, was ihnen gefiel, und ließen die Einwohner Schützengräben schaufeln. Adam mimt einen Soldaten und marschiert mit weiten Schritten von der Garage in seinen Garten in Baunatal bei Kassel. Er zählt auf Russisch, bis zum großen Kirschbaum: »Adìn!, Dwa!, Tri!«, jede Zahl ein donnerndes Kommando, »Sjem!, Wosjem!, Dewjat!«, bis zehn. Dann zeigt er vor sich auf seinen immer frisch gemähten Rasen. »Dawai! Los, du Hund, fang an zu graben!« Zehn Meter lang und so tief, dass ein Russe darin stehen kann. Dass er schießen kann. Auf Deutsche wie ihn.

Adam winkt ab: »Das kann sich heute keiner vorstellen.« Jetzt ist er nicht mehr der Russe, sondern wieder mein Großvater: einer von zwölf Millionen Deutschen, die zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Mittel- und Osteuropa ihre Heimat verlassen mussten. Etliche flohen vor der Roten Armee. Auch nach dem Krieg wurden Deutsche vertrieben, aus dem Sudetenland oder, wie meine Großeltern, aus Ungarn. Den Familien blieben nur Erinnerungen, wieder und wieder belebt, wenn die Alten zusammensaßen und Geschichten erzählten. Mein Vater kennt sie, ich kenne sie. Und eine ließ mich nie los: die von Adams Kupferspritze, die er am Tag der Vertreibung in seinem Garten vergrub.

»Ich wüsste noch, wo ich suchen müsste«, sagt Adam. Aber er wird nie mehr nach CsibraÌk fahren, sein Dorf im Südwesten Ungarns. Er ist 84, er findet: zu alt zum Reisen. Für mich heißt das: jetzt oder nie. Ich werde die Reise für ihn wagen. Deine Kupferspritze, Opa, ich werde sie dir zu Füßen legen.

»Hör mal«, sagt Adam, »du willst doch nicht wirklich den Spaten mit nach Ungarn nehmen.« Er schüttelt den Kopf. »Wenn deine Oma das erfährt. Das ist ihr Spaten.« Auch wenn er vom Sitzen Schmerzen bekommt und Großmutter sich von einer Herzoperation erholt: Es vergeht kein Frühjahr, in dem sie nicht mit dem Spaten ihren Garten umgraben, Paprika, Gurken und Tomaten pflanzen. In Csibrák waren ihre Familien Selbstversorger. Bis heute zieht sich der Rhythmus von Anbau und Ernte durch ihr Leben.

Wie immer bleibt Adam im Hof stehen und schaut mir nach, als ich mit Spaten die Einfahrt hinuntergehe. Sonst reckt er seine Faust und ruft: »Alter Kämpfer!« Diesmal bleibt er still. Meinen Großeltern ist ein Rätsel, warum ich mich auf diese Suche begebe. Sie haben gelernt, die Vergangenheit ruhen zu lassen.

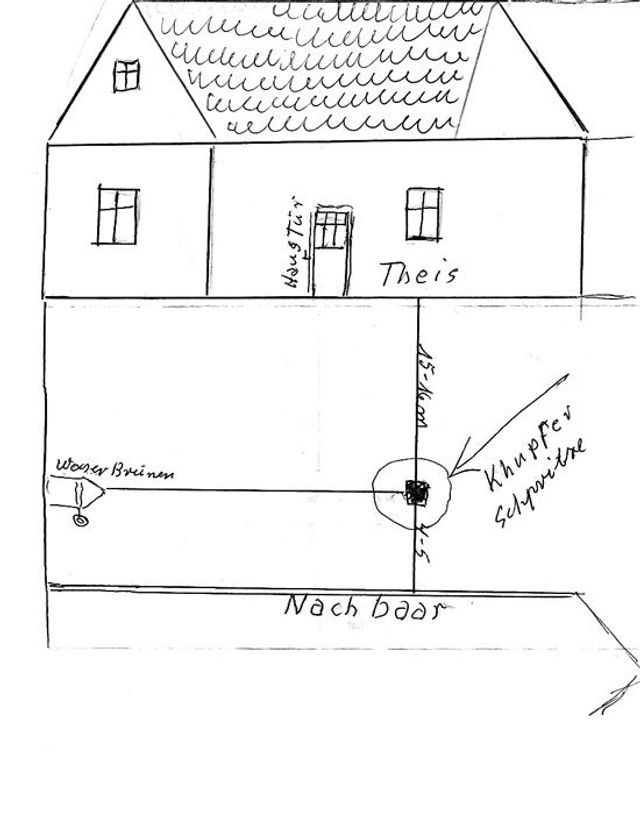

Ich reise auf den Gleisen, auf denen sie nach Deutschland kamen, in umgekehrter Richtung. Ihre Stationen sind meine: Kassels Hauptbahnhof, wo sie auf Gemeinden verteilt wurden. Passau, wo man sie gegen Läuse abspritzte; dann über Wien und Budapest nach Kurd, wo russische Soldaten sie nach Wertsachen durchsuchten und in Viehwaggons trieben. Von dort sind es wenige Kilometer bis Csibrák, zu dem Garten, in dem ich graben will. Adam hat mir eine Karte gezeichnet und die Stelle mit einem Viereck markiert.

Csibrák, 7. Juni 1946. Die Sonne brennt auf das Dorf, in dem nur Deutsche leben. In Kurd stehen die Viehwaggons für sie bereit. Wohin kommen wir?, fragen die Leute. Wie lange bleiben wir fort? Keine Antworten. Am Gemeindehaus nur ein Plakat mit den Namen und dem, was sie mitnehmen dürfen: pro Person achtzig Kilo Gepäck, zwanzig Kilo Nahrung. Die Frauen in ihren schwarzen Trachten haben Enten geschlachtet, gekocht und in Schmalz eingelegt.

Adam ist 16 Jahre alt und der einzige Mann in der Familie. Sein Großvater ist an Krebs gestorben. Bruder und Vater sind Kriegsgefangene in Russland. Er hievt das Gepäck von Mutter und Großmutter auf den Wagen, vor den er zwei Kühe spannt. Dann gräbt er ein Loch im Hof. Wir kommen wieder, denkt er. Er muss etwas vor den Russen retten: die Kupferspritze.

Diesen Behälter für 15 Liter Blaustein, ein Kupfersulfat-Gemisch, schnallen sich Weinbauern auf den Rücken. Durch einen Schlauch ist er mit der Spritze verbunden, mit der sie die Reben besprühen, um sie vor Schädlingen zu schützen. Süß wie Honig ist der Wein. Vierhundert Liter im Jahr sichern der Familie einen Grundverdienst. Kehrten sie zurück, wäre sie unentbehrlich.

Im Zug Richtung Passau sitzt mir das Ehepaar Felis gegenüber. Beide sind um die sechzig und befragen mich zu meiner Mission: Wissen sie, dass du kommst? Hast du ein Geschenk? Nein, sage ich, sie erwarten mich nicht. Aber Familienfotos habe ich im Rucksack und eine Flasche Büffelgraswodka. »Die ist nur was für den Mann«, sagt Frau Felis, »du solltest noch ein Paar Strumpfhosen kaufen. Oder Pralinen.«

Herr Felis erzählt, dass seine Eltern aus Schlesien stammen und ebenfalls vertrieben wurden. Eine Frau am Nebenplatz schaltet sich ein: Ihre Familie sei aus Pommern. Irgendwann haben wir alle eine Kaffeetasse vor uns stehen, reichen sommerweiche Schokolade herum und beschwören die Geschichten unserer Ahnen herauf.

Meine Vorfahren waren arme Leute. Sie verließen Deutschland im 18. Jahrhundert, in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Auf Einwegbooten fuhren sie auf der Donau stromabwärts. Deutsche bekamen von den Habsburgern Land, sie sollten die Steppen im Süden urbar machen. Unbarmherzige Sommer, im Winter meterhoher Schnee. Sie gruben die Erde ihrer neuen Heimat um; einen Spaten tief, wo sie Getreide und Gemüse pflanzten; zwei Spaten tief, wo sie Weinreben setzten. Sie besaßen kein Pferd, keinen Pflug. Nach und nach rangen sie der Wüste Gärten, Äcker und Weinberge ab. »Die schönsten Märchen entstehen in der Wüste«, sagt Herr Felis, »denn dort ist Platz für die Fantasie.«

Das Märchen der »Donauschwaben« endet 1943 mit dem Einmarsch der Nazis. Aus Adams Dorf verschleppen sie die jüdischen Familien. Dann kommandieren sie die jungen Männer zum Kriegsdienst. Auf einen der Waggons, mit denen sie abtransportiert werden, hat ein Nazi-Soldat geschrieben: »Den Deutschen ihre Waffen sind die un-garischen Affen.« 1944 erobern die Russen Ungarn. Alle Donauschwaben mittleren Alters werden nach Sibirien verfrachtet, zur Zwangsarbeit in Kohlegruben. Adam ist ein Jahr zu jung. Er verlässt Csibrák mit den Übriggebliebenen; an jenem Tag im Juni, in Richtung Kurd, wo die Waggons warten.

In Passau kreuzt meine Route die Donau, jenen Fluss, auf dem die Schwaben nach Ungarn ausgewandert waren. Bald wechseln die Durchsagen im Zug ins Österreichische, in Wien belegen Interrailer das Abteil. Ein paar Stunden später, in Budapest, steige ich in den Regionalzug nach Kurd. Draußen ziehen die Fassaden der Stadt vorbei, vollgesogen mit dem Dreck eines vergangenen Zeitalters. Dann Äcker, auf denen Heuballen liegen wie große Bauklötze; einzelne, unverputzte Häuser.

Adam sagte, ich sei verrückt, dass ich diese Reise unternehme. Mir war aber, als sei ihm Wasser in die Augen gestiegen. Meine Großmutter Maria schimpfte auf die Idee: »Die Leute werden dich davonjagen, dass du Schuhe und Strümpfe verlierst!« Es wird sicher nicht leicht, die Spritze zu finden. Einen Meter tief hat Adam sie vergraben. Dafür brauchst du einen professionellen Schatzsucher. Mühsam habe ich vor der Reise einen gesucht und gefunden: Lajos. Er wartet dort nun auf mein Zeichen.

Das Bahnhofshäuschen von Kurd ist eingerahmt von einem rostigen Zaun. Der Bahnwärter tritt auf den Bahnsteig. Außer mir ist niemand ausgestiegen. »Es ist verboten, an den Gleisen entlangzulaufen!«, ruft er, wendet sich ab und geht auf sein Häuschen zu. Dann dreht er sich noch einmal um: »Fremde haben hier nichts zu suchen.« Die Tür fällt ins Schloss.

Alter Kämpfer, würde er sagen und seine Faust recken.

Kurd, 11. Juni 1946. Die Donauschwaben stehen seit Tagen auf dem Abstellgleis. Adam denkt an die Kühe, die seinen Wagen gezogen haben. Mit Schlägen musste er sie davonjagen. Er denkt an die Hündin, die sein Geburtshaus bewacht. Erst vor wenigen Tagen brachte sie vier Junge zur Welt. Eigentlich darf er den Bahnhof nicht verlassen. Er läuft trotzdem los, vier Kilometer bis Csibrák, wo nur noch Tiere leben. Er hört den Schrei einer hungernden Gans, Kühe mit übervollen Eutern. Am Dorfrand steht das Lehmhaus der Familie, dahinter der neue Kuhstall aus Backstein. Adam öffnet das Tor. Kein Gebell. Im Stall liegen leblos die Welpen. In der Ecke die Hündin: Sie hebt den Kopf, er erstarrt. Über ihren vereiterten Augäpfeln wuchert eine weiße Haut, die Pupillen sind verschwunden. Adam rennt davon.

Vom Bahnhof in Kurd gehe ich den gleichen Weg, den Adam genommen haben muss. Die Landstraße flirrt in der Mittagshitze. Am Horizont liegen bucklige Wälder, wo Donauschwaben einst Weinberge be-ackerten. Dann liegt Csibrák vor mir. Der Sehnsuchtsort aus Adams Erzählungen, in denen die Leute Deutsch sprachen, bib-lische Vornamen trugen und einmal im Jahr feierlich ein paar Schweine schlachteten. Ich passiere das Ortsschild, aus der Landstraße wird die Vörös Hadsereg utca – Straße der Roten Armee. Verblasster Mittelstreifen, verwitterte Häuser, in den Gärten springen Hunde bellend gegen die Zäune. Die Fens-terläden sind zu. Kein Mensch auf der Straße. Ein Ort, der sagt: Hau ab!

Die Beete sind gefurcht, die Rosenstöcke gestutzt. An den Fassaden hängen Schilder: Tiszta udvar, rendes ház – sauberer Hof, ordentliches Haus. Dazwischen Ruinen. Die längst geschlossene Schule, die Holzfabrik, früher Arbeitgeber der Region, pleite seit der Wende.

Vor der Dorfkneipe steht ein Plastiktisch mit Sonnenschirm. Drinnen hinter dem Tresen sitzt eine junge Frau. Den Kopf auf die Arme gestützt, die Lider halb geschlossen, schaut sie auf den krisseligen Fernseher an der Wand. »Ich hasse Csibrák«, sagt sie und reicht mir eine Flasche Wasser. Vor der Kneipe bremst ein Kleinlaster. Ein braungebrannter Kerl mit freiem Oberkörper tritt ein. »Bleib sitzen, Erzsi«, ruft er, »ich bediene mich selbst!« Er stellt sich vor als Tamás. Früher hat er in der Holzfabrik gearbeitet. Seit sie dichtmachte, ist er arbeitslos. Ein Investor, genannt »der Araber«, wollte das Geschäft neu aufziehen. Doch er machte Schulden im Dorf. Da habe ein Freund von Tamás ihn erschossen und in den Graben geworfen. »Der Araber hat es verdient«, sagt er.

Weiter, die Hauptstraße entlang. Unter einer Linde hängt ein gekreuzigter Steinchristus, dann bin ich am Ziel. Das sechstletzte Haus auf der rechten Seite. Kein Zweifel. Es ist jenes längliche Lehmhaus. Dahinter der Kuhstall aus Backstein, finanziert von Adams Großvater, der in Amerika Geld mit Geigespielen verdient hatte und seine ungarische Heimat Csibrák danach nur noch weintrunken ertrug. Mitten auf dem Rasen, wo die Kupferspritze vergraben sein muss, liegt ein Bullterrier an einer langen Kette. Seine Augen fixieren mich, sein Körper bebt.

Ein graubärtiger Mann tritt aus dem Haus, rotbraun wie Kupfer ist seine Haut. Ich wünsche einen guten Tag, jó napot kívánok, und stelle mich vor. »Ich heiße auch Martin«, sagt der Mann in gebrochenem Deutsch, »auf Ungarisch Márton.« Ich erzähle von meinem Großvater und dass ich gekommen bin, um sein Geburtshaus zu sehen.

Als ich ihm die Flasche Wodka hinhalte, wehrt er ab. Ich fühle mich als ein Eindringling, mit Schnaps in der Hand und einer Packung zerschmolzener Pralinen aus Passau. Dann sagt Márton: »Wenn schon Wodka, dann trinken Sie mit uns.«

Das Haus ist eng und schummrig, die Küche eine Nische. Márton legt die Flasche ins Gefrierfach, zwischen die Keulen geschlachteter Hasen, und holt sie jedesmal hervor, wenn wir trinken. Drei Gläser später zeigen wir einander Bilder unserer Familien. Mártons Frau Anna kauert auf einem Schemel, sie lächelt zahnlos. Sie würde ja gerne mit uns trinken, aber könne nicht, wegen der Herztabletten. Die beiden sind sechzig, ihre Gesichter viel älter.

»Krieg bringt nie etwas Gutes«, sagt Márton und bedeutet mir, Platz zu nehmen. Seine Eltern gehörten zu einer ungarischen Minderheit, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Rumänien gejagt wurde. Sie zogen dorthin, wo die Donauschwaben vertrieben wurden. Ein Dominoeffekt der Geschichte.

Bald darauf führt Márton mich durch den Garten, vorbei an mannshohen Tomatenstauden, verrosteten Fässern und einem übervollen Hasenstall. Der Terrier, genannt Krüger, springt ketterasselnd um uns herum. Vor einiger Zeit entwischte er mal durch das Tor. Und riss einen Schäferhund.

Márton erzählt, dass er Gastarbeiter in der DDR war. Er grub Tunnel, drei Wochen am Stück, zwölf Stunden am Tag, dann eine Woche Pause in der Heimat. Die Deutschen, sagt er, hätten ihn spüren lassen, dass er ein Fremder war. Er streicht über einen Rosenstrauch. »Willst du eine Rose mitnehmen für Adam? Oder einen Hasen für deinen Sohn?«

Ich will Márton nun die ganze Wahrheit sagen. Seine Augen werden weit, während er der Geschichte folgt. Als er auf Adams Schatzkarte sieht, dass ich mitten in seinem Rasen graben muss, lacht er. Das Lachen klingt wie Husten. Gleich wird er wütend, denke ich, er wird mich fortjagen. Doch er sagt: »Es wäre uns die größte Freude, wenn dieses Erbstück zu seiner Familie zurückkäme.« Ich wähle die Nummer von Lajos, dem Schatzsucher.

Ein Tag später. Márton sitzt mit einem Bier in der Hollywoodschaukel, Anna raucht auf ihrem Schemel. Zwischen den beiden, wie eine Bühne, der Rasen. Dann kommt Lajos durchs Gartentor, ein großer, kräftiger Mann im roten Muskelshirt. In der Hand hält er eine Eisenstange und eine Militärtasche.

Händeschütteln. Lajos öffnet die Tasche, klappt den Griff des Detektors auseinander und schraubt die Sonde an. Lajos will alles genau wissen: Größe und Form des Objekts, Material, vermutete Tiefe. Steht die Spritze oder liegt sie? Gefüllt oder hohl? Ist etwas begraben, was das Signal stören könnte? Langsam schreitet er den Garten ab und lässt die piepende Sonde kreisen.

Seit zwanzig Jahren sucht Lajos nach Schätzen. Er fand Weltkriegsmedaillen, verlorene Eheringe von Touristen aus der DDR und eine Handgranate, die ein

Sondereinsatzkommando sichern musste. Manchmal, sagt er, sei es besser, die Vergangenheit ruhen zu lassen.

Er geht vor, zurück, hält inne, wo das Piepen lauter wird. Dann rammt er die Metallstange in den Boden, einen Meter tief. Der Boden in diesem Garten sei gut, sagt er. Man könne tief graben, das sei in dieser Gegend selten.

Doch er stößt auf nichts.

Anna bringt uns Kaffee in kleinen Tassen mit Goldrand. Dutzende Male penetriert Lajos den Garten mit der Eisenstange, immer einen Meter tief. Sein Shirt ist nass vor Schweiß. Doch auch nach der dritten Runde: keine Kupferspritze.

Die Nachfolger der Schwaben hätten ihre Grundstücke nach Wertsachen durchsucht, sagt er. Bestimmt haben sie dabei so gewissenhaft gegraben wie meine Vorfahren, als der Garten noch Steppe war.

Und dann endet die Suche, ohne dass ich den Spaten meiner Großeltern in den ungarischen Boden steche. In der Hoffnung, Adam mit seiner Vergangenheit zu versöhnen, bin ich quer durch Europa gereist. Ich dachte, etwas in ihm würde sich lösen, wenn ich ihm die Kupferspritze bringe. Alter Kämpfer, würde er sagen und seine Faust recken.

Lajos sieht meine Enttäuschung. Zum Abschied drückt er kräftig meine Hand und sagt: »Manchmal suchst du nach etwas Bestimmtem und findest dafür etwas anderes.«

Seine Worte klingen in mir nach, als ich die Straße der Roten Armee entlanggehe, vorbei am Steinchristus, an der Kneipe. Es ist, als hätte Lajos mir sagen wollen: Du hast einen kostbareren Schatz gefunden. Ja, er hat recht. Was ich meinem Großvater mitbringe, meinem Vater und meinem Sohn, ist keine Kupferspritze, es ist die Fortsetzung unserer Familiengeschichte in Ungarn. Sie endet nicht länger mit der Vertreibung. Ein neues Kapitel hat begonnen. Wo Adam vertrieben wurde, haben sie mich eingelassen. Wo er Feinde wähnte, fand ich Freunde.

Meine Großmutter erwartet mich in Baunatal mit einem Topf Bohnensuppe. Adam verrührt einen Löffel ungarische Chilipaste auf seinem Teller. »Und?«, sagt er, und seine Stimme ist ganz weich. »Was sind das für Leute, die in unserem Haus leben?« – »Es sind gute Menschen, Opa. Du bist jederzeit willkommen.« Er nickt langsam mit dem Kopf, faltet die Hände über seinem Bauch und lacht in sich hinein.

Illustration: Zeloot; Fotos: Jakob Schnetz