Der Sammler

Ein Fichtenwald in den rumänischen Karpaten, am Morgen um sechs, fahles Licht, Nebel hängt zwischen den Bäumen.

Im Zickzack läuft Ionel Crest den Berghang hinauf, springt über Bäche, kämpft sich durch Brombeerbüsche und taunasse Farnfelder, den Blick immer auf den Waldboden fixiert, auf das Moos, die heruntergerieselten Fichtennadeln, die verwelkten Buchenblätter. Dann, endlich, entdeckt er, was er sucht, und dreht es vorsichtig aus der feuchten Erde. Der Stiel ist fest und knollig, die Kappe eng anliegend und kastanienbraun. Ein Steinpilz wie aus dem Bilderbuch. Crest legt ihn behutsam in seine grüne Plastikkiste. »Ein leerer Korb«, sagt er, »wiegt schwerer als ein voller.«

In Deutschland ist Pilzesammeln ein Freizeitvergnügen, in Rumänien eine lebensnotwendige Einkommensquelle. Ionel Crest ist 52, ein breitschultriger Mann mit kräftigen Händen, an denen Erde klebt. Man glaubt ihm sofort, wenn er sagt, er habe sich noch nie vor Arbeit gedrückt. Um 3:45 Uhr ist er an diesem Septembersamstag aufgestanden, hat nicht gefrühstückt, aber gebetet. Ist dann zwei Stunden mit seinem klapprigen VW-Bus in die Berge gefahren, auf Straßen, die selbst für rumänische Verhältnisse in keinem guten Zustand sind. Steine schlugen gegen die Auspuffanlage, Wasser spritzte aus meterbreiten Pfützen, und Ionel Crest trat aufs Gas. Er gehört zur Roma-Minderheit, das Pilzesammeln ist im Moment seine beste Chance, Geld zu verdienen.

Steinpilze sind ein rares Produkt. Man kann sie nicht anbauen wie Gemüse. Sie wachsen zu bestimmten Jahreszeiten, bei bestimmten Wetterbedingungen, in bestimmten Wäldern. Vor allem im September und Oktober, wenn sich Regen und Sonne abwechseln. Fichtenwälder sind gut, Buchenwälder auch. Möglichst naturbelassen. In Europa existieren mindestens vier verschiedene Steinpilzarten, für den Markt interessant ist vor allem Boletus edulis, der Fichtensteinpilz. Wegen seines festen Fleisches und seines intensiven, nussigen Geschmacks wird er auch Herrenpilz genannt und zu den Edelpilzen gezählt. Schon die Römer sollen ihn als Speise geschätzt haben. Natürlich ist er bio und vegan. In Deutschland kostet er so viel wie Rinderfilet. Trotzdem hat sich der Konsum in den vergangenen zehn Jahren beinahe verdoppelt: 2006 wurden 260 Tonnen frische Steinpilze importiert, 2013 waren es 470 Tonnen. Der Großteil davon stammt aus Rumänien. In Deutschland ist das kommerzielle Sammeln fast gänzlich verboten (einige regionale Naturschutzbehörden erlassen Sondergenehmigungen), in Rumänien ist es jedem erlaubt (wie auch in den anderen osteuropäischen Ländern). Verlässliche Zahlen über die Exportmenge sind in Rumänien nicht zu bekommen, jedoch weiß man, dass allein Italien, das wichtigste Absatzland, mehr als 2300 Tonnen rumänische Steinpilze pro Jahr einführt.

Es ist ein Handschlaggeschäft über innereuropäische Grenzen hinweg. Viele Händler kennen sich, einige sind reich geworden. Und es verbindet wohlhabende Genießer mit Menschen, die bisher kaum Perspektiven in ihrem Leben hatten. Menschen wie Ionel Crest stillen jetzt den deutschen Appetit nach dem Exklusiven.

Wenn er abends im Bett die Augen schließe, sehe er die Grün- und Brauntöne des Waldbodens wieder, und ab und zu blitze ein Steinpilz vor seinem inneren Auge auf, erzählt Crest, während er unermüdlich seine Suche fortsetzt. Den Hang hinauf, den Hang hinab, in schwarzen Gummistiefeln und olivgrüner Strickjacke. Mit seinem Spazierstock schiebt er knie- hohe Grasbüschel beiseite, dort sei es schön feucht, sagt er: »Die Steinpilze mögen das.« Dann zeigt er auf die Baumstämme, die mit mintgrünen Flechten überwachsen sind. Die Fichten hier sind zwanzig Meter hoch und Jahrzehnte alt. »Auch das mögen die Pilze.«

Damit Ionel Crest erfolgreich ist, muss im Erdreich unter seinen Füßen eine besondere Beziehung entstanden sein, nämlich zwischen den Wurzeln der Bäume und einem Fadenwesen: dem eigentlichen Pilz. Dieses sogenannte Mycel kann beim Steinpilz viele Quadratmeter groß werden, es ist verästelt wie eine Baumkrone unter der Erde. Die weißen Stiele mit den braunen Hüten, die Ionel Crest pflückt, sind nur die Fruchtkörper des Pilzes.

Unter der Erde dockt das Mycel an die Wurzeln der Fichten an und liefert Wasser und Mineralstoffe. Die Bäume werden dadurch stärker und weniger anfällig für Krankheiten. Im Gegenzug gibt der Baum Glukose, also Zucker, das Produkt seiner Photosynthese, zu der der Pilz nicht fähig ist. Diese Lebenspartnerschaft trägt den Namen Mykorrhiza. Sie ist der Grund dafür, dass man Steinpilze – genau wie Pfifferlinge oder Kaiserlinge – nicht kultivieren kann. Champignons, Austernpilze oder Kräuterseitlinge hingegen schon, deshalb findet man sie ganzjährig im Supermarkt. Sie gehören zu den saproben Pilzen: Sie leben auf abgestorbenen Pflanzen, die sie zersetzen und von denen sie sich ernähren.

Die ersten Sonnenstrahlen haben sich durch die Äste gedrückt, Ionel Crests grüne Plastikkiste füllt sich. Er trägt sie an einem Gurt über die Schulter gehängt. Im Magen hat er immer noch nur ein paar Schluck Kaffee, im Kopf aber die Hoffnung, dass es weiter aufwärts geht in seinem Leben.

Crest wurde im Februar 1963 in einem Dorf im Nordwesten Rumäniens geboren, in Budureasa, er wohnt dort noch heute, am Ende der Dorfstraße, wo die Häuser keinen Wasseranschluss haben, am äußersten Rand, im Roma-Viertel.

Rumänien ist eines der ärmsten Länder der EU, das Nettodurchschnittsgehalt liegt bei 388 Euro im Monat. Schlechter stehen nur die Bulgaren da. Und noch schlechter die Roma wie Ionel Crest, wären sie ein Volk mit Staat.

Offiziell leben in Rumänien rund 600 000 Roma, inoffiziell sind es nach Schätzungen der Vereinten Nationen mindestens 1,5 Millionen. Viele würden bei Volkszählungen falsche Angaben machen, meinen die UN-Experten, aus Angst vor Diskriminierung. Damit fängt es schon mal an.

15 Prozent der Roma in Rumänien können nicht lesen und schreiben. 33 Prozent sind arbeitslos – von der Gesamtbevölkerung sind es 6,7 Prozent. Jeder zweite Roma hat zu Hause keinen Zugang zu Trinkwasser, und nur einer von hundert studiert. Die Kindersterblichkeit ist dreimal höher als im rumänischen Durchschnitt, die Lebenserwartung um sieben Jahre geringer.

Crests Vater verdiente etwas Geld als Musiker, er spielte Geige, die Mutter kümmerte sich um Ionel, seine vier Brüder und seine Schwester. Wenn sie Hunger hatten, stromerten sie durch den Wald auf der Suche nach Beeren und Pilzen, die sie einkochten oder am Straßenrand an Leute aus den Nachbardörfern verkauften. Mit 18 heiratete Crest, aber Gott, so sagt er es, schenkte ihnen keine Kinder. Bezahlte Arbeit fand er nur als Tagelöhner auf dem Bau. Doch vor 15 Jahren etwa, Anfang der Zweitausender, änderte sich etwas. Kleinlaster stoppten in seinem Dorf, und die Fahrer kauften Pilze und Beeren auf. Sie waren unersättlich, sie nahmen alles mit, was Crest sammeln konnte. Er musste nicht mehr stundenlang am Straßenrand warten, ob ihm jemand seine Tagesernte abnahm. Das Risiko, auf Pilzen sitzen zu bleiben, war plötzlich weg.

Rumänien war damals eine junge Marktwirtschaft, ein Staat zwischen Pferdefuhrwerk und Neuwagen. Als 1989 das pseudokommunistische System – und damit die Planwirtschaft – unterging, wurde der Weg frei für Geschäftsleute aus dem Westen. Sie sahen ein Land mit maroder Infrastruktur, aber auch vielen Möglichkeiten. Eine davon boten die weiten Wälder des Karpatenbogens, durch die noch Bären und Wölfe streifen und die zu den größten verbliebenen Urwäldern Europas zählen. Ein Bio-Schatz. Ionel Crest war auf einmal Teil einer europäischen Waren- und Wertschöpfungskette.

Im Mai, Juni und Juli sammelt er nun Blaubeeren und Pfifferlinge, von Mitte August bis Mitte November Steinpilze. Sechs Tage die Woche. Steinpilze sind sein einträglichstes Geschäft: Die Einkäufer der Pilzhändler zahlen umgerechnet zwischen 2,50 Euro und sechs Euro pro Kilo für gute, feste Ware, je nachdem, wie knapp gerade das Angebot ist. Gibt es viele Pilze, sinkt der Preis. An diesem Tag liegen nach neun Stunden 28 Kilo in Crests grüner Plastikkiste.

Erschöpft setzt er sich auf einen Stein am Straßenrand, hinter ihm der Wald, aus dem er gerade herausgestapft ist, vor ihm sein geparkter VW-Bus. Die anderen sind schon da und rauchen. Seine Brüder Gratian und Florin, dessen Ehefrau Maria, die Schwägerin Alina, der Nachbar Ilie, dessen Sohn Gabi mit seiner Frau Roxana, und Pele, 16, der Jüngste, ebenfalls Ilies Sohn. Die Pilze finanzieren Crests gesamte Familie und dazu sein halbes Roma-Dorf. Etwa 600 Pflücker, schätzt Crest, kämen jeden Tag in der Saison in diese Gegend gefahren, das Apuseni-Gebirge. In den Wäldern trifft man hochschwangere Frauen, die Steinpilze sammeln, und Jugendliche in dünnen Trainingsanzügen, die sich zum Schutz vor Regen und Schlamm Plastiktüten um die Knöchel gebunden haben.

Crest hat mit Abstand die meisten Pilze gepflückt. Er raucht nicht, trinkt nicht, wirkt ruhiger, ernster als die anderen. Die Autorität, die er besitzt, entsteht, ohne dass er laut ist. Früher, erzählt er, habe auch er gesündigt. Alkohol, Zigaretten, das Übliche. Aber dann, mit 22 Jahren, habe er einen schweren Unfall gehabt, bei dem er fast gestorben wäre. Als es ihm wieder besser ging, ließ er sich taufen. Gemeinsam mit dem Pastor stand er in einem Wasserbecken, wurde untergetaucht und als Pfingstler wiedergeboren. Mittlerweile ist er selbst Pastor in der Pfingstgemeinde seines Dorfes. Fragt man ihn, ob er eine Krankenversicherung hat, weil ja seine Arbeit in den Bergwäldern nicht ganz ungefährlich ist, antwortet er: »Jesus ist meine Versicherung.« Pfingstgemeinden lehren ein gottesfürchtiges Leben, fördern aber auch das Streben ihrer Anhänger nach wirtschaftlichem Aufstieg. Weltweit schließen sich zurzeit Millionen Menschen dieser jungen christlichen Bewegung an, vor allem jene, die wenig besitzen und darauf hoffen, dass die Erlösung schon zu Lebzeiten beginnt.

Auf der Rückfahrt sitzt Crest wieder hinter dem Steuer. Die anderen blödeln herum. Sie zeigen einander Videos auf ihren Handys von den Pilzen, die sie gefunden haben. Wer hat den Größten?

Sie haben bereits ein wenig Aroma verloren, gewinnen nun aber umso mehr Wert.

Der Exporteur

Ein betonierter Hof, dahinter Lagerhallen, ein Nachmittag um fünf, die Abendsonne scheint auf mannshoch gestapelte Holzkisten voller Steinpilze.

Alin Lutz, dem die Hallen gehören, hatte mit weniger Ware gerechnet. Er steht auf einer Laderampe neben einer großen Waage und beobachtet den Andrang unter ihm im Hof: Fünfzig, vielleicht sechzig Pilzsammler, Frauen und Männer, die meisten Roma, die meisten in schmutzigen Kleidern, entladen die Tagesernte aus ihren Autos. »Der Preis ist viel zu hoch«, sagt Lutz. 25 rumänische Lei, etwa 5,70 Euro, hat er den Sammlern für heute pro Kilo versprochen. Er schaut auf sein Smartphone, als könnte es ihm helfen. Dann klingelt es tatsächlich, ein Geschäftspartner aus Italien.

Lutz, 32, ein großer Mann mit kleinem Wohlstandsbauch, sitzt auf einem Knotenpunkt im europäischen Pilzbusiness. Er trägt eine marineblaue Daunenjacke von Tommy Hilfiger, sein wichtigstes Arbeitswerkzeug ist sein Handy. Ständig klingelt es. Ständig tippt er darauf herum. Lutz wirkt hektisch wie ein Börsenhändler. Seine Firma Aliro Biofunghi exportiere jedes Jahr rund 300 Tonnen frische Steinpilze plus hundert Tonnen Tiefkühlware, sagt er. Die Lagerhallen stehen in Beius, einer Kleinstadt an den Ausläufern des Apuseni-Gebirges, im äußersten Westen von Rumänien, nah an der ungarischen Grenze und damit nah an Österreich, Italien, Deutschland. Beius ist das Zentrum der rumänischen Pilzbranche, eine Handvoll Exportfirmen sitzt hier. Die Händler kaufen direkt von den Sammlern.

Auch Ionel Crest hält mit seinem VW-Bus nun auf Lutz Hof, sortiert seine Ernte in Holzkisten und schleppt sie zur Laderampe auf die Waage. 28 Kilo, das sind 700 Lei, etwa 160 Euro. Auf dem Bau habe er 100 Lei am Tag gemacht, 22 Euro, hatte er im Wald erzählt. Ein rumänischer Arzt verdient durchschnittlich 700 Euro im Monat.

Bei seinem Bruder ist es nicht ganz so gut gelaufen. Florin und seine Frau Maria haben zusammen 16 Kilo gepflückt, 90 Euro. Vor dem Wiegen inspiziert ein Mitarbeiter von Alin Lutz kurz die Pilze. Manchmal würden die Sammler Steine in die Stiele stecken oder Wasser hineinspritzen, damit sie schwerer sind, hat ein anderer Pilzhändler erzählt, Robert Kunz, der mit Alin Lutz befreundet ist. Insgesamt kauft Lutz an diesem Septembertag 2,5 Tonnen.

Drinnen, in den Lagerhallen unter Neonlicht, kümmern sich seine An-gestellten um die Frischware. Frauen in grünen Schürzen mit blauen Plastikhandschuhen über den Händen kratzen mit Messern die Erde von den Stielen und schubbern mit trockenen Küchenschwämmen die Hüte blank. Schubbschubbschubb, kratzkratzkratz. Ansonsten ist es still.

Die Deutschen, erklärt Lutz dann, würden nur geputzte Pilze kaufen, am liebsten halbiert, damit sie sicher sein können, dass die Ware nicht wurmstichig ist. Die Italiener bevorzugten dagegen die Pilze so, wie sie aus dem Wald kommen, damit das Aroma erhalten bleibt.

Lutz ist in das Pilzgeschäft hineingewachsen. Seine Mutter hat in den Neunzigerjahren die Firma aufgebaut. Ein italienischer Händler war an sie herangetreten: Ob sie nicht den Einkauf koordinieren könnte? Alin Lutz ging damals noch zur Schule, anschließend studierte er Umweltwissenschaften. Mittlerweile beschäftigt die Firma in der Hochsaison hundert Mitarbeiter, sie exportieren Walnüsse, Blaubeeren, Pilze. Seit Rumänien EU-Mitglied ist, seit 2007 also, sei das Geschäft noch besser geworden, sagt Lutz, weil es keine Zölle mehr gibt und weniger Grenzkontrollen. Er profitiert von Europa. Seinen Urlaub verbringt er neuerdings in der Dominikanischen Republik.

Größer als sein Unternehmen ist in Beius nur die Firma Emilian Funghi. Deren Chef Emil Potora kommt im mattschwarzen Hummer-Jeep auf seinen Hof gefahren. Er trägt Sonnenbrille, das Hemd weit aufgeknöpft, und wenn er über seine Pflücker spricht, sagt er abfällig »Zigeuner«. Besonders stolz ist er auf seine neue Schockfrostanlage. Allein 500 Tonnen tiefgekühlte Steinpilze exportiere er im Jahr, sagt Potora. Die seien profitabler als die frischen Pilze, weil er die Ware einfacher lagern und transportieren könne, und weil nichts verderbe.

Ionel Crest, der Sammler, verkauft ein sensibles Rohprodukt, Emil Potora, der Produzent, praktisch verpackte, haltbare Supermarktware. Je mehr Verarbeitungsschritte, desto höher der Gewinn, das ist Potoras Vorteil. Eines seiner einträglichsten Exportgüter sind zurzeit Smoothies, die er aus Waldbeeren herstellt und für das Zigfache des Rohstoffpreises verkauft.

In Japan wächst ein Speisepilz, der mindestens so begehrt ist wie der Steinpilz in Europa: der Matsutake. Auch er zählt zu den Mykorrhizapilzen, auch ihn kann man also nicht kultivieren. 1950 wurden in Japan noch mehr als 6000 Tonnen im Jahr geerntet, Ende der Neunzigerjahre waren es weniger als 200 – weil der Bestand stark geschrumpft ist. Die Ursachen? Vermutlich vielfältig: Industrialisierung, Abgase, Holzschlag, exzessives Pflücken.

Wird es auch in Rumänien so kommen? Das Land verliert seine Wälder. Jede Stunde werden drei Hektar gefällt, schreibt Greenpeace in einer Studie. Und je mehr der Wohlstand steigt, desto mehr spritschluckende Jeeps werden auf den Straßen Abgase in die Umwelt blasen.

Pilze vermehren sich über Sporen, in denen ihr Erbmaterial sitzt. Bei Steinpilzen reifen diese winzigen Kapseln auf der Unterseite des Hutes heran, millionenfach. Die Unterseite sieht aus wie ein Schwamm. Sie besteht aus dünnen, dicht aneinander liegenden Röhren, die man erst erkennt, wenn man den Hut zerschneidet. Ist der Steinpilz ausgewachsen, rieseln die Sporen aus dem Schwamm und verbreiten sich über die Luft.

Auf dem deutschen Markt verkaufen sich am besten sehr junge Steinpilze. Wegen ihrer Größe und ihrer Form werden sie Champagnerkorken genannt. Sie sind besonders fest und innen strahlend weiß. Ihr Hut hat sich noch nicht wie ein Regenschirm aufgespannt, sondern klebt am Stiel. Die Sporen: eingeschlossen. Ob es für den Bestand schädlich ist, auch diese jungen Exemplare zu pflücken, ist wissenschaftlich umstritten. Ionel Crest nennt sie »Babys« und lässt sie lieber stehen.

Noch rollt das Pilzgeschäft in Rumänien. Gegen 18 Uhr fährt ein weißer Mercedes Sprinter vom Hof von Alin Lutz. Die geputzten Steinpilze lagern darin bei zwei Grad. Lutz verkauft sie heute für zehn Euro pro Kilo. Etwa zwölf Stunden Fahrt sind es bis Deutschland.

Der Importeur

Die Großmarkthalle in München, am Morgen um sieben, künstliches Licht, Zigarettendunst vermischt sich mit Verkaufsgesprächen.

Hans Widmann hat es eilig. Er läuft an Pfirsich- und Orangenkisten vorbei, an Bananenstapeln und Bergen von Äpfeln, zu seinem Stand in Halle 1, Nummer 13–14. Die neue Ware ist eingetroffen, er will sie prüfen, aber auf seinem Weg dorthin schlägt ihm ständig jemand auf die Schulter. Griaß di, Hansi! Servus, Hansi! Der Großmarkt ist eine kleine Welt.

Manchmal zu klein, sagt Widmann. Er ist hier aufgewachsen, die alten Hallen hat er zeitweilig öfter gesehen als sein Klassenzimmer. Schon sein Vater verkaufte Obst und Gemüse, Hans und sein Bruder halfen aus. Es sei nicht leicht gewesen, sich aus dieser Welt zu lösen, sagt er. Aber wichtig. »Einige Händler arbeiten hier noch genauso wie vor vierzig Jahren.«

Widmann ist 47, trägt die Haare raspelkurz und eine schwarze Funktionsjacke. Früher hat er mal geboxt, die Statur hat er noch immer. Als er zwanzig war, zog er von München nach Regensburg, um BWL zu studieren. Er hat sogar promoviert, in der Familie hieß er danach »der Gescheite«. Das Thema seiner Dissertation: die Großmarkthalle München. Natürlich sei er dorthin zurückgekehrt, sagt er. Gemeinsam mit seinem Bruder übernahm er Ende der Neunzigerjahre das Geschäft. Manche Kunden fragten ihn, den Doktor, nun, ob sie die Ware mit Rezept – höhöhö – nicht billiger bekämen. Seit der Dissertation wisse er aber auch, was wichtig sei für seinen Erfolg, sagt Widmann: »Spezialisierung ist des Rätsels Lösung.«

Pfirsiche, Orangen, Bananen und Äpfel verkaufen viele Händler auf dem Großmarkt. Ihre Stände sind wie Supermärkte: von allem ein bisschen. Wer Blaubeeren, Himbeeren oder Steinpilze sucht, auch große Mengen, geht zu Widmann, dem Spezialisten. »Bei Steinpilzen sind wir die Nummer eins in München«, sagt Widmann, und das bestätigen auch seine Konkurrenten.

Das Steinpilzgeschäft teilen sich in Deutschland wenige Firmen, die alle in Bayern sitzen und Familiennamen tragen. Widmann, Niklas, Stahl. Sie beliefern Supermärkte mit Tiefkühl- und Trockenware, vor allem Stahl und Niklas. Die frischen Pilze, auf die sich Widmann konzentriert, landen in der Gastronomie und auf Wochenmärkten. Steinpilze sind schneller verderblich und deshalb auch teurer als beispielsweise Pfifferlinge, von denen jedes Jahr mehr als 6000 Tonnen nach Deutschland importiert werden. Daher gibt es frische Steinpilze fast nie beim Discounter zu kaufen, Pfifferlinge schon.

»Pfifferlinge sind wie Kartoffeln«, sagt Widmann; der Steinpilz sei für ihn der König. Hundert Tonnen importierten sie im Jahr, alles aus Rumänien. 1,5 Tonnen davon sind an diesem Mittwoch Mitte September eingetroffen, in zwei Mercedes Sprintern. Diesmal ist keine Ware von Alin Lutz dabei, Widmann kauft von verschiedenen Zwischenhändlern. »Man muss in einem Land den Informationsvorsprung haben«, sagt er, »die besseren Kontakte.« Seit 1999 fliegt er mehrmals im Jahr nach Rumänien. Anfangs seien die Sammler dort barfuß aus dem Wald gekommen, mittlerweile habe sich das Land aber entwickelt. »Taxifahrer schalten ihre Taxameter ein, Polizisten verlangen kein Schmiergeld mehr«, sagt Widmann. Nur beim Kunden habe Rumänien immer noch einen schlechten Ruf, deshalb würden einige Wochenmarkthändler die Pilze lieber als Ware aus Österreich deklarieren.

Ein Gemüsehändler aus Schwabing kommt an Widmanns Stand, nimmt einen halbierten Steinpilz aus der Kiste, drückt den Stiel, klopft auf den Hut. Die Pilze treten nun den letzten Teil ihrer Reise an. Sie haben bereits ein wenig Aroma verloren, gewinnen nun aber umso mehr Wert. Widmann hat 10,50 Euro pro Kilo bezahlt, der Gemüsehändler Ahmet Uslu kauft sie für zwölf Euro. Seine Kunden schätzten saisonale Ware, sagt er, und ordert 39 Kilo.

Drei Stunden später liegen die Pilze in Uslus kleinem Laden am Kurfürstenplatz und kosten 19,90 Euro pro Kilo.

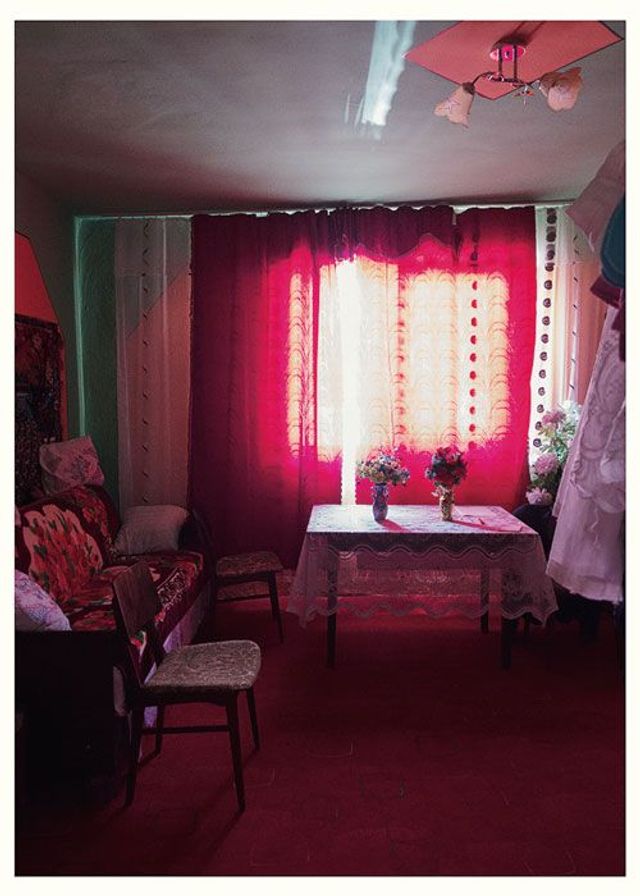

Die kleinen Champagnerkorken 29,90 Euro. Ionel Crest, der Sammler, will im nächsten Jahr aus dem Pilzgeschäft aussteigen. Es hat ihm bescheidenen Wohlstand gebracht, das schon: Sein Haus im Roma-Dorf ist frisch gestrichen, es leuchtet fliederfarben, gerade hat er eine neue Regenrinne ans Dach montiert. Wenn Gäste kommen, kann er Grillfleisch servieren. In seinem Wohnzimmer steht eine drei Meter breite Couch, an den gelben Wänden hängen bunte Plastikblumen.

Aber Crest will nicht mehr nur auf sein Glück vertrauen, das buchstäblich aus dem Waldboden wächst. Sein Erspartes wird er nun investieren, in Bienenstöcke, hundert davon sollen es bis zum nächsten Sommer sein. Crest wäre dann nicht mehr Sammler, sondern Produzent.

Fotos: Matthias Ziegler