Die Idee: Man müsste dringend mit den Griechen sprechen.

Der Ort: Taverne »Strofi« in Athen

Die Gäste: 13 Menschen, die etwas zu sagen haben.

Die Zeit: 23. September, 17 Uhr bis 2 Uhr nachts

Die Themen: Euro-Krise, Streiks, Beamte, Steuerhinterziehung, Reeder, korrupte Behörden, Deutschland, Europa, Mentalität, Angela Merkel, Einwanderung, Auswanderung

In Athen streiken wieder einmal die Bediensteten der öffentlichen Verkehrsmittel. Metro, Busse, Tram und Taxis stehen still. Die griechische Hauptstadt versinkt im Verkehrschaos. Es ist Ende September. Regierungschef Georgios Papandreou hat gerade ein weiteres Sparpaket angekündigt, das fünfte innerhalb eines Jahres. Das Land steht kurz vor der Pleite. Auf dem zentralen Syntagma-Platz haben sich Tausende Menschen versammelt, um zu demonstrieren. Die Stimmung schwankt zwischen tiefer Verzweiflung und blanker Wut.

Wir haben einige hundert Meter entfernt, unterhalb der Akropolis, einen Tisch in der Taverne »Strofi« bestellt. In Griechenland haben lange Tischgespräche Tradition: Megalo Trapezi (großer Tisch) nennt man das hier. Es ist kurz vor 17 Uhr. Auf unserem großen Tisch stehen Brotkörbe, Wasserflaschen und Schälchen mit Olivenöl sowie einige Vorspeisen: Gefüllte Weinblätter, Tsatsiki, Bauernsalat, Zucchinifrikadellen, Auberginenpastete und gegrillter Schafskäse.

28 Grad Außentemperatur, offene Fenster, die Akropolis im Blick: In der Taverne »Strofi« laufen die Vorbereitungen für unser Gespräch.

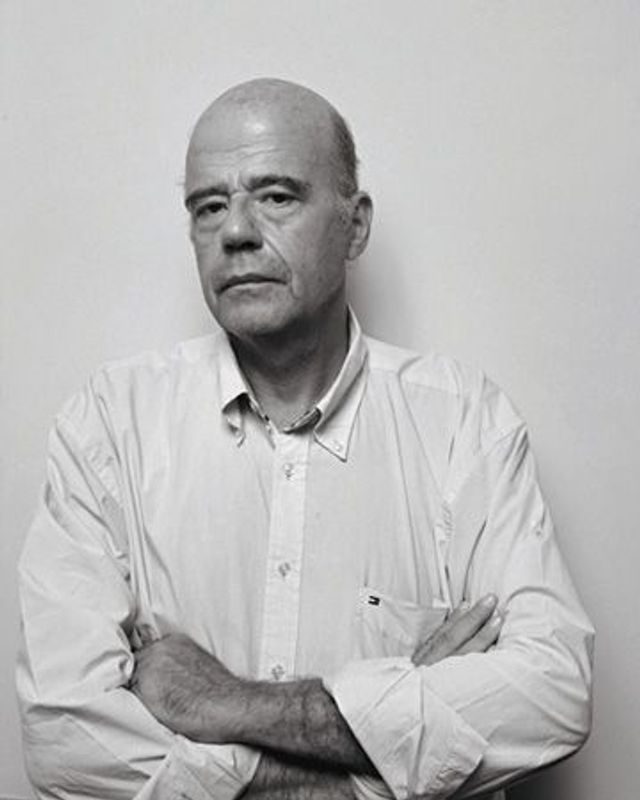

Fast zeitgleich, um Punkt 17 Uhr, betreten Takis Michas, Publizist und Kolumnist des »Wall Street Journal«, und Leandros Rakintzis, seit 2004 Generalinspekteur der öffentlichen Verwaltung, das »Strofi«. Rakintzis setzt sich sofort an den Tisch und erzählt lautstark, dass er sich mit dem Auto eine Stunde durch den Verkehr gequält hat, um eine Strecke von zehn Kilometern zurückzulegen.

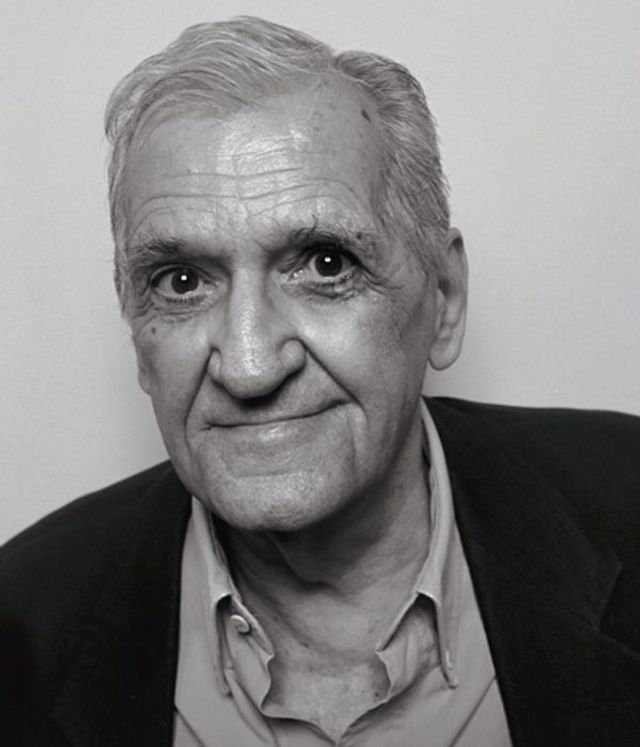

Leandros Rakintzis: 2009 hat der Generalinspektor der öffentlichen Verwaltung 185 Fälle von Beamtenbestechung ermittelt.

SZ-Magazin: Herr Rakintzis, gehen Ihnen die Streiks auf die Nerven?

Rakintzis: Ja und nein. Nein, weil ich die Nöte der Streikenden verstehe. Ein Beamter, der im Januar noch 1500 Euro Gehalt bezogen hat, bekommt heute vielleicht noch knapp 1000 Euro. Das ist eine Einbuße von mehr als 30 Prozent. Das steckt niemand leicht weg. Und ja, weil vielen Bürgern mit den Streiks die Möglichkeit genommen wird, pünktlich an ihrem Arbeitsplatz zu erscheinen. Ganz zu schweigen davon, dass die Streiks für unsere Wirtschaft katastrophal sind.

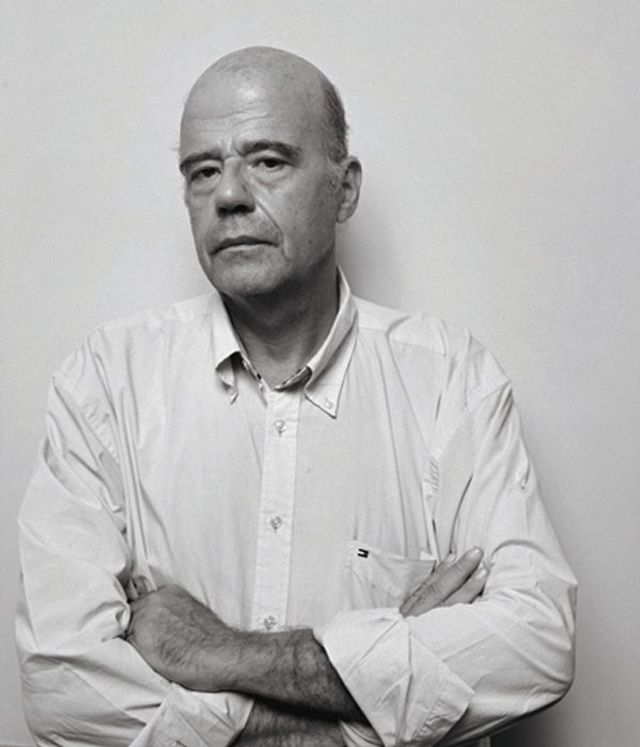

Tasos Telloglou, der Journalist, der die Schmiergeldaffäre um Siemens aufgedeckt hat, kommt und setzt sich neben Rakintzis. Takis Michas hat gegenüber Platz genommen. Michas trinkt nur Wasser, Telloglou bestellt einen doppelten Espresso.

Michas: Katastrophal für den griechischen Staat ist vor allem die Anzahl seiner Beamten und Angestellten. Bis vor einem Jahr wusste die griechische Regierung nicht einmal, wie viele sie insgesamt beschäftigt. Mittlerweile ist klar: Es sollen über eine Million sein.

Rakintzis: So viele sind es nicht. Woher haben Sie diese Zahl?

Telloglou: Griechenland hat 758 000 Beamte. Wenn wir Streitkräfte, Polizisten und die Angestellten der staatlichen Unternehmen hinzuzählen, kommen wir auf mehr als eine Million.

Rakintzis: Ach so, Sie meinen alle. Ja, ja, so viele dürften es ungefähr sein.

SZ-Magazin: Ungefähr?

Rakintzis: Ja, in etwa. Niemand kann die genaue Zahl bestimmen, die schwankt jeden Tag.

Michas: Warum?

Rakintzis: Durch Entlassungen, Pensionierungen, Neueinstellungen, Kündigungen verändert sich die Zahl ständig. Ich bezweifle, dass irgendein Staat auf der Welt die genaue Zahl seiner Beamten kennt, da es immer diese Fluktuation gibt.

Rakintzis erblickt auf dem Tisch die kleinen Fläschchen mit dem Tsipouro-Schnaps.

Rakintzis: Ja, was haben wir denn da? Eine Tsikoudia. Großartig. Trinken wir erst mal ein Glas.

Michas und Telloglou winken dankend ab. Telloglou nippt an seinem Espresso. Michas bleibt beim Wasser. Rakintzis füllt unsere Gläser und hebt sein Glas.

Rakintzis: Dann trinke ich mit Ihren deutschen Kollegen! Yamas!

SZ-Magazin: Yamas! Herr Michas, Sie gelten als strenger Kritiker der griechischen Verhältnisse. Woran krankt das Land?

Michas: Wo soll ich anfangen? Gestern bin ich um 8.30 Uhr zum Finanzamt, um meine Steuererklärung für 2010 abzugeben. Ich wartete eine halbe Stunde zusammen mit einem guten Dutzend anderer. Um neun Uhr kommt eine Frau mit einem Frappé in der Hand und sagt uns, wir sollten nach Hause gehen, die Finanzbeamten hätten heute alle eine längere Besprechung. Ist das zu fassen? Ich kam, um meine Steuern zu zahlen, und sie haben mich einfach rausgeworfen.

SZ-Magazin: Auch in Deutschland kann ein Behördengang zum Martyrium werden.

Michas: Das glaube ich Ihnen nicht. Deutschland ist ein Ordnungsparadies. Da kann es vielleicht vorkommen, dass du nicht bedient wirst, wenn du eine Sekunde zu spät kommst. Aber wenn du rechtzeitig zu den Öffnungszeiten vor Ort bist, läuft alles glatt. Ich habe sofort beim Verbraucherschutzbüro angerufen, um mich zu beschweren: »Was soll die ganze Diskussion um Steuerhinterziehung, wenn ich nicht mal meine Steuererklärung abgeben kann?«, rief ich in den Hörer. Aber auch dort hat man mich abgewimmelt, ich könnte einen schriftlichen Antrag einreichen und sie würden der Sache »ganz sicher« nachgehen. Dass ich nicht lache! Ich hab das Handy wütend in die Sofaecke gefeuert!

SZ-Magazin: Beim Thema Steuerhinterziehung ist immer die Rede von unangemeldeten Swimmingpools in Athener Gärten, teuren Sportwagen vor den angesagten Clubs und noch teureren Yachten in den Häfen von Piräus. Warum fällt es dem griechischen Staat so schwer, dort nach Steuerhinterziehern zu suchen?

»Die reichen Reeder zahlen so gut wie keine Steuern«

Telloglou: Ganz einfach: Niemand redet darüber. Und natürlich ist der »kleine Mann auf der Straße« zu Recht wütend, dass immer nur er zur Kasse gebeten wird. Nehmen wir als Beispiel die Reeder. Griechenland besitzt die größte Handelsflotte der Welt. Warum ist das so? Die Reeder zahlen hier so gut wie keine Steuern.

SZ-Magazin: Wie kann das sein?

Telloglou: 1975 versprach der damalige Ministerpräsident Kostas Karamanlis den Reedern, dass sie für die Devisen ihrer Handelsflotte keine Steuern zahlen müssten. Das ist eines der Gründungsstatuten der Dritten Hellenischen Republik. Auf solchen Coups d’Etat ist unser Land aufgebaut.

Rakintzis: Einspruch! Unser Finanzminister hat neulich angekündigt: »Wir werden nach Wegen suchen müssen, wie die Reeder zu unseren nationalen Anstrengungen beitragen können.«

Telloglou: Er hat damit eher zugegeben, dass er ein Problem damit hat, die Reeder zu Steuerzahlungen aufzufordern. In Piräus existiert für die Reeder eine Art Sonderfinanzamt. Dort werden Sie nicht einen einzigen Computer vorfinden. Die Bilanzen dieser Milliardenunternehmen sind in einfachen großen Kladden eingetragen. Das pure Chaos.

Rakintzis: Aber wie soll man da vorgehen, Herr Telloglou? Wenn man diese Reeder und ihre Handelsschiffe besteuert, wandern sie einfach in andere Länder ab. Sie wechseln innerhalb von zwei Stunden ihre Flagge, und wir sehen sie nie wieder. Schauen Sie zur ehemaligen Seemacht Großbritannien. Wissen Sie, dass heute ganze sechs Handelsschiffe weltweit unter britischer Flagge fahren? Wissen Sie, wie viele griechische Arbeitsplätze in dieser Branche stecken? Hunderttausende. Nach dem Tourismus ist das unsere wichtigste Branche.

Telloglou: Und was schlagen Sie vor? Soll alles so bleiben, wie es ist?

Rakintzis: Nein. Wir müssen diese Superreichen überzeugen, in unser Land zu investieren. Aber um sie zu locken, muss man ihnen eins garantieren: Steuervorteile.

Michas: Da beißt sich also die Katze in den Schwanz. Und wir sind so klug wie zuvor.

Rakintzis: Unsinn! Wir sind uns doch alle einig: An erster Stelle brauchen wir Wirtschaftswachstum. Dafür ist Finanz-, Steuer- und Rechtssicherheit notwendig. Man kann die Gesetze nicht nach Belieben ändern, weil es einem gerade in den Kram passt.

Michas: Herr Rakintzis, eine andere Frage: Wie viele der eine Million Staatsbediensteten halten Sie für überflüssig?

Rakintzis: Das kann ich nicht sagen. Man müsste anhand eines Organigramms feststellen, welche Behörden und Institutionen man in Zukunft braucht und welche nicht. Ich gebe aber auch zu Bedenken: Viele unserer Ämter sind chronisch unterbesetzt.

Michas: Aber Sie geben zu, dass einige Behörden »nicht gebraucht« werden?

Rakintzis: Das weiß ich schlicht nicht, Herr Michas. Ich bin nicht der liebe Gott.

Telloglou: Wir haben 2011 Staatsausgaben von zirka 70 Milliarden. Von diesen 70 Milliarden sind 39 Milliarden Gehälter, Renten und Transferleistungen. Das Problem: Unsere Wirtschaft kann nur 18,5 Milliarden Euro für Gehälter, Renten und Transferleistungen aushalten.

Michas: Das bedeutet, wir müssten eigentlich die Hälfte unserer Staatsbediensteten loswerden, also etwa 500 000 Menschen, um einen ausgeglichenen Haushalt vorzuweisen?

Telloglou: So in etwa.

Rakintzis: Wir können nicht 500 000 Menschen entlassen. Das würde Krieg bedeuten.

SZ-Magazin: Regierungschef Papandreou hat angekündigt, dass viele staatliche Betriebe in den kommenden Monaten schließen müssen. Von bis zu 150 000 Entlassungen ist die Rede.

Michas: Das hat die Regierung schon vor einem Jahr versprochen. Passiert ist nichts.

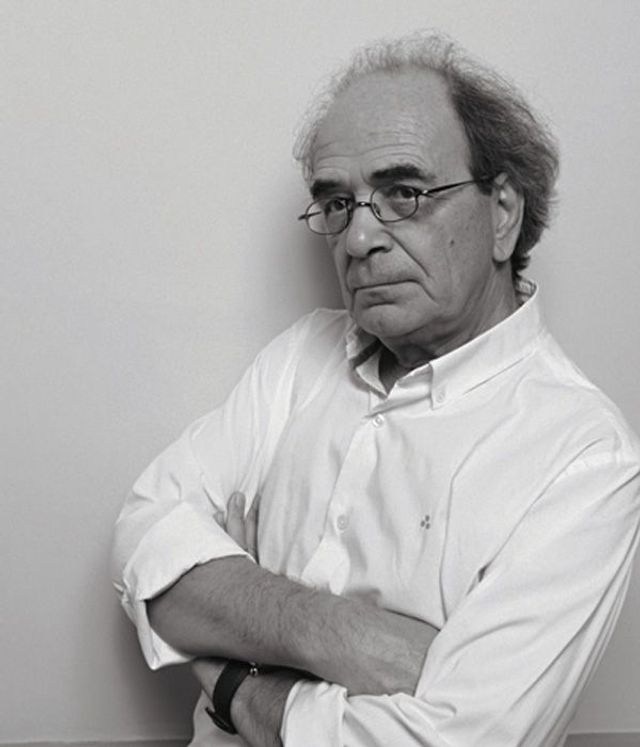

18.25 Uhr. Konstantinos Papageorgiou, Autor und Philosoph, betritt die Taverne. Er schenkt sich einen Tsipouro ein.

Papageorgiou: Kalispera!

Rakintzis: Was ist Ihre Profession, Herr Papageorgiou?

Papageorgiou: Ich bin Schriftsteller.

Rakintzis: Gott sei Dank! Kein weiterer Journalist! Die beiden löchern mich seit einer Stunde.

Er zeigt auf Michas und Telloglou, die beide ein bisschen von den Vorspeisen probieren.

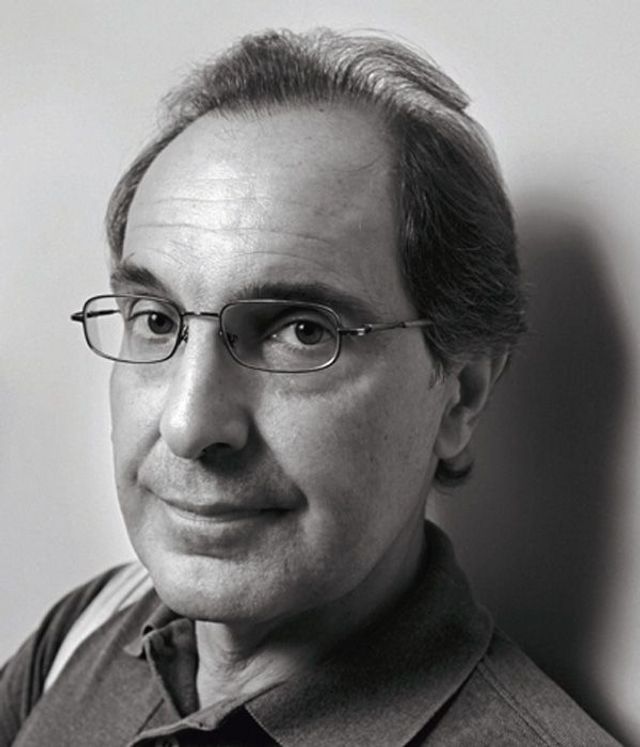

Tasos Telloglou hat sich in Griechenland durch zahlreiche Enthüllungen den Ruf eines investigativen und unbestechlichen Journalisten erarbeitet.

SZ-Magazin: Herr Rakintzis, wir haben von einer Behörde am Kopais-See gehört, die seit mehr als 50 Jahren existiert, obwohl sie nur für ein einjähriges Projekt gegründet wurde.

Rakintzis: Ja. Der Kopais-See sollte 1957 trockengelegt werden. Für diesen Zweck wurde damals eine Behörde ins Leben gerufen. Aber die gegründete Behörde hat sich nie mit der Trockenlegung des Sees beschäftigt.

SZ-Magazin: Sondern?

Rakintzis: Eher mit der Bewässerung der Felder ringsum.

Michas: Hören Sie lieber auf, Herr Rakintzis. Ich weiß nicht, ob ich weinen oder lachen soll.

Rakintzis: Das ist eine vergessene Behörde, die nichts mit ihrem ursprünglichen Zweck zu tun hat.

Telloglou: Und diese Behörde hat seitdem konstant 30 Angestellte, die das Wasser verteilen.

SZ-Magazin: Sie kennen alle die Geschichte?

Michas: Natürlich. Aber das Beste ist: Als die Gründungsmitglieder dieser Behörde in Rente gingen, wurden ihre Stellen nicht gestrichen. Man hat sie mit nahen Verwandten der frisch gebackenen Pensionäre neu besetzt.

SZ-Magazin: Warum lösen Sie die Behörde nicht auf, Herr Rakintzis?

Rakintzis: Das ist nicht so einfach.

SZ-Magazin: Lassen Sie uns raten: rechtliche Probleme?

Telloglou: Es gibt ein Gesetz von 1911, dass Beamte nicht plötzlich entlassen werden dürfen.

Rakintzis: Richtig. Nur wenn die Verwaltungsbehörde für den Kopais-See zum Beispiel abgeschafft werden sollte, würden auch die Beamten automatisch entlassen werden. Aber um eine Behörde aufzulösen, müssten wir erst mal nachweisen, dass diese Behörde keine Funktion erfüllt.

Michas: Pervers. Ich habe eine Frage an unsere deutschen Kollegen: Wie soll man da als griechischer Normalbürger noch ruhig bleiben?

SZ-Magazin: Herr Rakintzis, wir würden Sie gern etwas anderes fragen: Gehen Sie noch jeden Morgen mit Freude zur Arbeit?

Rakintzis: Sie meinen: trotz der ganzen Misere? Ganz klar: Ja! Ich bin 73 Jahre alt und ich arbeite jeden Tag mit großer Freude. Vielleicht sind die Ergebnisse meiner Arbeit nicht immer sichtbar; aber die Gesellschaft, die Verwaltung, die Bürokratie zu verändern – das braucht Zeit, das geht nicht von einen Tag auf den anderen.

Telloglou: Das sage ich jetzt nicht, weil er neben mir sitzt. Aber Menschen wie Leandros Rakintzis gibt es viel zu wenige in der griechischen Bürokratie.

SZ-Magazin: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb vor wenigen Tagen: »Papandreou wollte Griechenland bei seinem Amtsantritt im Oktober 2009 zum Dänemark des Südens machen, doch nun es ist zum Uganda des Nordens geworden.«

Michas: In Uganda funktioniert vieles besser als hier. Griechenland ist eher wie Somalia – mit einer Akropolis in der Mitte.

SZ-Magazin: Was die in Deutschland immer offener gestellte Frage aufwirft: Gehört Griechenland überhaupt zu Europa?

Rakintzis: Wer diese Frage ernsthaft stellt, ist entweder sehr ungebildet oder ein Demagoge.

Telloglou: Ich habe diese Frage oft gehört. Sie basiert auf einer Logik, die vielen Deutschen anscheinend innewohnt: Sie messen ganz Europa nach ihren Maßstäben. Das ist ein großer Irrtum. Europa muss mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen werden. Ich hatte dieselbe Diskussion einmal mit einem deutschen Banker in Frankfurt am Main. Ich sagte ihm: Wir müssen einen gemeinsamen Nenner finden. Er sagte mir, den gebe es bereits: die Maastrichter Kriterien. Drei Prozent Defizit pro Jahr und höchstens 60 Prozent Schulden. Wer sich nicht daran hält, fliegt raus. Dann fragte ich ihn, wie hoch die Verschuldung Deutschlands sei, und er antwortete: 80 Prozent. Rakintzis: Ist Europa also ein geografischer oder ein humanistischer Begriff?

Zum ersten Mal meldet sich Kostas Papageorgiou zu Wort. Bisher hat er an seinem Tsipouro genippt und aufmerksam zugehört.

Kostas Papageorgiou beklagt, dass selbst vielfach ausgezeichnete Schriftsteller keinen Verleger mehr finden.

Papageorgiou: Kann es nicht sein, dass es auch nur ein linguistischer Begriff ist?

Rakintzis: Sie meinen, die europäische Idee ist eine Kopfgeburt?

Papageorgiou: Nein, so weit würde ich nicht gehen. Wir Griechen haben aus historischer Sicht zu diesem Raum, der sich als Europa definiert, sehr viel beigetragen. Vielleicht mehr als andere Länder. Danach haben wir nicht mehr viel zustande gebracht, während andere Nationen es besser machten. Das ist der Lauf der Dinge.

Michas: Herr Papageorgiou, ich muss Ihnen und Tasos widersprechen. Griechenland ist das einzige Land gewesen, das mit den Kernfragen der europäischen Außenpolitik nie einverstanden war. Griechenland war das einzige Land, das 1983 den Abschuss eines südkoreanischen Jumbos durch die Sowjetunion begrüßte. Griechenland war das einzige Land, das den polnischen Ministerpräsidenten Jaruzelski unterstützte, als er 1981 das Kriegsrecht in Polen ausrief, um gegen die Solidarność-Bewegung vorzugehen. Griechenland unterhielt bis vor Kurzem die größte Botschaft aller Länder in Libyen, und vor allem war Griechenland das einzige Land, das Milošević und Karadić unterstützte. Griechenland hat sich also schon immer klar von den übrigen europäischen Ländern abgesetzt.

Telloglou: Deiner Logik nach könnte man auch behaupten, Italien sei das einzige Land, dessen Ministerpräsident gemeinsame Geschäfte mit Putin gemacht hat, weil beide auf Macho-Gehabe und junge Frauen stehen. Sagt das etwas über Italien aus?

Michas: Wenn du mich so fragst: Ja. Beide lachen.

Rakintzis: Meine Herren, die Frage ist doch, ob wir Griechen wie Europäer denken, ob wir tatsächlich zu Europa gehören. Und daran kann es keinen Zweifel geben!

SZ-Magazin: Herr Telloglou, Sie haben in den vergangenen Jahren einige Skandale in Griechenland aufgedeckt, etwa die Siemens-Affäre. Wie motivieren Sie sich, wenn Sie die Zustände hier betrachten?

Telloglou: Geben wir uns keinen Illusionen hin. Weder ich noch andere sind in der Lage oder besitzen die Macht, das Verhalten der Menschen zu verändern. Der Großteil der Griechen arbeitet sich für 700 Euro im Monat den Buckel schief. Ein kleinerer Teil hat gelernt, aus dem Staatstopf zu lecken, und führt ein zwangloses Leben. Und ein winziger Teil hat das Land mehr oder weniger unter sich aufgeteilt und benutzt es als Spielwiese.

Rakintzis: Reden wir jetzt über die Mentalität der Griechen?

Papageorgiou: Eine Mentalität zu ändern bedarf es Generationen.

Rakintzis: Der Grieche wird seine Mentalität nie ändern.

18.50 Uhr. Telloglou verabschiedet sich, er ist vor wenigen Tagen Vater eines Sohnes geworden und möchte nach Hause.

SZ-Magazin: Herr Papageorgiou, können Sie uns bitte etwas über das Wesen, die Mentalität der Griechen sagen? Hat sich der Charakter der Griechen in den letzten zwei Jahren verändert?

Papageorgiou: Die Rahmenbedingungen unseres Alltags haben sich zweifellos geändert, wir alle fragen uns, wie wir den nächsten Tag überleben. Aber ob sich das Wesen der Griechen verändert hat? Da bin ich skeptisch. Momentan wird der Grieche geradezu erpresst, sich zu verändern.

Rakintzis: Sie meinen wegen des strikten Sparpakets?

Papageorgiou: Vergessen wir nicht: Griechenland war immer ein armes Land an der Peripherie. Erst in den letzten Jahren hatten wir das trügerische Gefühl, dass auch wir Anschluss finden an die große weite Welt. Mit dem Plastikgeld, den Kreditkarten, haben wir uns eine Illusion geschaffen und sind ihr verfallen.

Rakintzis: Also sind wir selbst für den ganzen Schlamassel verantwortlich?

Papageorgiou: Sagen wir so: Wenn in Griechenland jeder seine Arbeit richtig machen würde, wäre es nicht so weit gekommen. Diese Menschen, die uns in den letzten Jahrzehnten regiert haben, Karamanlis senior, Papandreou senior, ihre Söhne und Neffen. Wenn sie ihre Namen nicht hätten, würden sie nicht mal als Pförtner bei einer Bank taugen.

Rakintzis: Das Volk ist für seine Politiker verantwortlich …

Papageorgiou: Das Volk, lieber Herr Rakintzis, fühlt sich verraten. Es geht auf die Straße und ruft: Wir haben dieses Geld nicht verprasst, das wart ihr allein!

Sie sind ja noch auf dem Stand von »Zorba the Greek«

SZ-Magazin: In Deutschland herrscht vielerorts noch das Bild des gastfreundlichen, lebensfrohen und weltoffenen Griechen vor. Entspricht dieses Klischee noch annähernd der Realität?

Rakintzis: Sie sind ja noch auf dem Stand von Zorba the Greek!

Papageorgiou: Nein, dieses Bild existiert in der Realität nicht mehr, nur noch auf der Leinwand. Der Neugrieche ist ein purer Hedonist. Lust und Freude zählen, Schmerz und Leid werden vermieden, wo es nur geht.

Michas: Sie haben absolut Recht, Herr Papageorgiou. Die Dekadenz hat in unserem Land schon lange die Überhand gewonnen.

Papageorgiou: Herr Rakintzis, ich sehe jeden Tag volle Bars und Restaurants in Athen. Woher kommen denn die Reserven für so einen Lebenswandel? Woher haben die jungen Leute das Geld?

Rakintzis: Von ihren Eltern. Der junge Durchschnittsgrieche im Jahr 2011 kann sich seinen Lebensstandard nur leisten, weil die Elterngeneration dafür geradesteht. Gehen Sie mal einen Tag nach der Einberufung zu einer Militärkaserne: Wissen Sie, wer da mit Trinkflaschen, geschmierten Broten und ein paar Geldscheinen am Zaun steht? Die Mütter der Soldaten.

19 Uhr. Despina Sevasti kommt. Sie trinkt Weißwein und Wasser.

Linker Bildrand: Takis Michas. Mitte: Leandros Rakintzis. Rechts: Despina Sevasti, die Griechenland wegen der Krise bald verlassen will.

SZ-Magazin: Frau Sevasti, kennen Sie die Herren am Tisch?

Sevasti: Nur dem Namen nach, kalispera.

Papageorgiou: Wer sind Sie, Frau Sevasti?

Sevasti: Ich bin Pressechefin der Biennale in Athen.

Rakintzis: Biennale? Was ist das?

Sevasti: Die Biennale ist eine alle zwei Jahre stattfindende Ausstellung, ein künstlerisches Festival.

Rakintzis: Ist das eine Körperschaft des öffentlichen Rechts? Ich kenne die Gesellschaft nicht.

Sevasti: Es gibt uns seit 2005. Wir sind eine Non-Profit-Gesellschaft des bürgerlichen Rechts.

Rakintzis: Wie hoch ist Ihr Budget?

Sevasti: Das würde ich eigentlich sehr gern für mich behalten.

Michas: Herr Rakintzis ist Generalinspekteur der öffentlichen Verwaltung. Er könnte Ihnen auch ein verbindliches Fax schicken, Frau Sevasti. Alle lachen.

Sevasti: Unser Budget liegt bei knapp einer Million Euro.

Rakintzis: erleichtert Ach so. Sie sind nur ein kleiner Fisch.

Papageorgiou: Erhalten Sie staatliche Unterstützung, Frau Sevasti?

Sevasti: Die Biennalen von 2007 und 2009 wurden noch vom Ministerium für Kultur unterstützt. Für die nächste Biennale verhandeln wir noch.

SZ-Magazin: Herr Rakintzis, kann Frau Sevasti auf ein paar Euro aus dem Kulturministerium hoffen?

Rakintzis: Ich will Ihnen nicht den Mut nehmen, aber besonders gut stehen die Dinge nicht für Sie, liebe Frau Sevasti. Leider bezahlen wir immer noch für die Olympischen Spiele.

SZ-Magazin: Die Olympischen Spiele in Athen fanden im Jahr 2004 statt.

Rakintzis: Ich weiß, ich erinnere mich gut. Aber das ist kein Scherz. Der Schuldenberg von damals ist längst nicht abbezahlt.

Papageorgiou: Wer schuldet denn dieses Geld?

Rakintzis: Wir schulden es alle, lieber Herr Schriftsteller. Sie auch.

Papageorgiou: sichtlich angewidert Wer war eigentlich der Träger der Spiele?

Rakintzis: Das Kulturministerium. Aber Frau Sevasti, eine Frage: Wer zahlt die Schulden, wenn die Biennale Miese macht?

Sevasti: etwas empört Wir machen keine Miesen, Herr Rakintzis! Wir arbeiten zu 90 Prozent unentgeltlich.

Rakintzis: Bravo! Aber noch mal: Wer bezahlt zum Beispiel Sie?

Sevasti: Meinen Sie mich persönlich? Kann sich ein fast hysterisch klingendes Lachen nicht verkneifen.

Rakintzis: Ja. Sie werden doch sicher bezahlt, oder?

Sevasti: Ich bekomme eine Entschädigung. Die reicht aber nicht einmal für meine Benzinkosten.

Papageorgiou: Und die internationalen Künstler, die Sie eingeladen haben, sind die trotz leerer Kassen bereit, nach Griechenland zu kommen?

Sevasti: Na ja, sagen wir: die meisten. Ich will es nicht leugnen: Auch in der Kunstwelt spielt Geld eine wichtige Rolle.

Papageorgiou: Wem sagen Sie das? Die Buchkäufe in Griechenland sind 2010 um 40 Prozent zurückgegangen. Junge Schriftsteller haben kaum Chancen sich zu etablieren und für seriöse Schriftsteller gibt es keinen Markt. Die Lage ist so mies, dass selbst mit mehreren Preisen ausgezeichnete Autoren keinen Verleger für ihre Bücher finden. Kein Wunder, dass alle ins Ausland abwandern wollen.

SZ-Magazin: Frau Sevasti, Sie sind 34 Jahre alt. Möchten Sie in Griechenland bleiben oder Ihr Glück im Ausland versuchen?

Sevasti: Ich würde sehr gern weggehen. Und ich bin nicht die Einzige! Ich habe mehrere Studiengänge absolviert, Stipendien erhalten, meine Diplome mit Auszeichnung bestanden. Warum? Ich wollte immer finanziell unabhängig sein. Und schauen Sie mich heute an: Mitte dreißig, bestens ausgebildet und trotzdem reicht es nicht für ein vernünftiges monatliches Einkommen.

Rakintzis: Ach, wenn ich das schon höre! Bei der ersten Schwierigkeit wollen alle weg.

Sevasti: Moment mal, ich habe Ihnen doch eben erst gesagt, dass wir fast ohne Bezahlung sieben Tage in der Woche die Biennale organisieren. Also erzählen Sie mir jetzt nicht, ich würde vor Schwierigkeiten weglaufen.

Rakintzis: Entschuldigung, ich meinte nicht Sie persönlich, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich das großartig finde, was Sie tun.

Michas: Ich verstehe nicht, warum es in Zeiten der Globalisierung so tragisch sein soll, Griechenland zu verlassen. In den USA arbeiten einige in San Francisco und wohnen eigentlich in New York. Da liegen mehr als 4000 Kilometer dazwischen.

Rakintzis: Ja, aber es ist immer noch dasselbe Land. Die jungen, gut ausgebildeten Griechen sollten in ihrer Heimat bleiben und in der Krise mit anpacken. Liebe Frau Sevasti, gehen Sie nicht. Wir werden Sie brauchen.

19.20 Uhr. Papageorgiou geht, er gibt abends Schreibkurse an der Athener Uni. Kurz darauf betritt Dora Bakoyianni das Lokal. Die ehemalige Außenministerin Griechenlands und Ex-Bürgermeisterin Athens wird von Bodyguards begleitet. Sie setzt sich an den Tisch, schenkt sich ein Glas Weißwein ein und bittet um Eiswürfel.

Dora Bakoyianni (rechts) wurde 2010 aus der Oppositionspartei ausgeschlossen, weil sie für das Sparpaket der Regierung stimmte.

Bakoyianni: Kalispera! Worum geht’s gerade?

Sevasti: Wir waren bei der Frage, ob es für Griechenland eine Rettung gibt, da der Großteil der jungen Akademiker das Land am liebsten gleich verlassen würde.

Michas: Es gibt keinen anderen Ausweg. Macht, dass ihr wegkommt!

Bakoyianni: Das kann und will ich so nicht akzeptieren. Ich bin Griechin, ich bin Optimistin. Ich glaube keinesfalls, dass diese Krise Griechenland in die absolute Katastrophe führen wird.

Michas: Die Auswanderungswelle hat bereits begonnen.

Bakoyianni: Ja, und diese Art der Auswanderung ist nicht zu vergleichen mit der griechischen Emigration von 1960, als damals die ungelernten Arbeiter nach England, Frankreich und Deutschland auswanderten. Heute verlassen uns die Gebildeten. Und trotzdem bin ich davon überzeugt: Diese Krise wird ein Griechenland hervorbringen, das auf festeren Beinen stehen wird.

Sevasti: Woher nehmen Sie Ihren Optimismus, Frau Bakoyianni?

Bakoyianni: Unser größter Feind ist nicht der IWF oder die EU-Kommission. Es ist unser eigener Staat. Keine Regierung hat es bisher gewagt, sich mit diesem Staat, seiner Verwaltung, der immensen Bürokratie anzulegen.

Sevasti: Mit Verlaub, unser Staat war schon immer ein schlechter Witz. Das ist doch nichts Neues. Ich habe eher das Gefühl, dass die Europäer begriffen haben, dass nur ein internationales Konglomerat hier Abhilfe schaffen kann.

Rakintzis: Bitte keine Verschwörungstheorien!

Bakoyianni: Ich verstehe Ihren Unmut. Aber wir müssen auch sehen: Wir mögen die Wiege der Demokratie sein, aber unsere heutige Demokratie ist noch sehr jung, sie existiert erst seit 1974. Davor hatten wir den Zweiten Weltkrieg, anschließend einen brutalen und blutigen Bürgerkrieg, und in den Sechzigern, Siebzigern wurden wir von einer Militärjunta regiert.

Sevasti: Wir kennen unsere Geschichte.

Bakoyianni: Das weiß ich. Worauf ich hinaus will: Wir sind alle Gefangene der von uns aufgebauten Mechanismen, der Parteienarmeen, der Klientelwirtschaft und Politikerverdrossenheit. Jetzt werden wir aber aufgerufen, diese fast schon traditionellen Mechanismen niederzureißen.

SZ-Magazin: Frau Bakoyianni, laut Umfragen gehört der Politiker zu den meistgehassten Berufen. Es gab auch schon Übergriffe wütender Demonstranten. Wie fühlen Sie sich als Politikerin heutzutage in Griechenland?

Bakoyianni: Ich fühle mich schrecklich. Aber ich gehöre noch zu den Glücklichen, ich kann mich in Athen bewegen und bin bis jetzt von niemandem angegriffen worden.

Michas: zeigt auf einen breitschultrigen Personenschützer Sie werden ja auch von sehr stattlichen Herren begleitet. Haben Sie über diese »schrecklichen Gefühle« schon mit Kollegen gesprochen?

Bakoyianni: Allerdings. Die erste Reaktion meiner Kollegen ist: Sie wollen die Politik verlassen. Und ich verstehe das: Einige von ihnen gingen in die Politik und hatten Träume, wollten die Welt verändern. Andere dagegen sind Politiker geworden, weil sie Streicheleinheiten für ihr Ego brauchen.

Michas: Das sind die Politiker, die wir loswerden müssen.

Bakoyianni: So einfach ist das nicht. Es gibt natürlich auch egoistische Politiker, die trotzdem das Gemeinwohl im Blick haben. Unser Problem bei der Neustrukturierung ist ein anderes: Meine Generation ist eine sehr, sehr stolze Generation. Wir haben die Diktatur durchgemacht, wir wissen, was es bedeutet, wenn jemand um vier Uhr in der Früh an der Tür klingelt und es ist nicht der Milchmann. Einige von uns saßen für ihre Ideale im Gefängnis, viele sind dafür gestorben, andere sind ins Exil geflüchtet. Wir waren 1974 alle sehr stolz darauf, in unsere Heimat zurückzukehren und eine Demokratie aufbauen zu können. Nie hätten wir geglaubt, dass diese Demokratie so schlecht funktionieren würde. Aber es ist meine Generation, die die Verantwortung für den heutigen Zustand unseres Landes trägt. Und daher ist es schwierig, der jungen Generation in die Augen zu schauen. Es tut weh.

SZ-Magazin: Weil Sie erklären müssen, was in den letzten 30 Jahren alles schiefgelaufen ist?

Bakoyianni: Ja. Ganz schlimm ist es mit meinem Sohn. Er hat mich gestern Morgen angerufen und gefragt: »Mutter, wie kann das alles sein? Deine Generation ist dafür verantwortlich, dass meine Generation keine Chancen und Perspektiven hat.« Wissen Sie, wie hart das für eine Mutter ist?

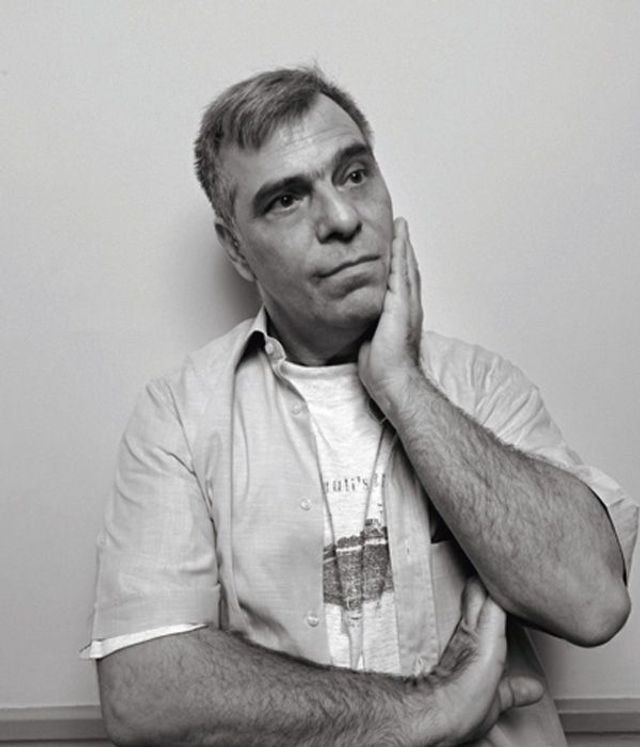

19.45 Uhr. Der Regisseur Panos Pappas hat sich vor wenigen Minuten an den Tisch gesetzt. Er bestellt Rotwein. Gleichzeitig werden die Vorspeisen abgeräumt und die Hauptspeisen serviert: Moussaka, gebratene Schweinefilets, Hackfleischbällchen, gebackene Kartoffeln und große weiße Bohnen.

»Wer nicht spurt, verliert seine Existenz«

Pappas: Frau Bakoyianni, entschuldigen Sie, dass dies mein erster Einwurf ist. Aber Sie waren Athens Bürgermeisterin, waren Griechenlands Außenministerin, kommen aus einer einflussreichen Politikerfamilie. Gerade Sie haben doch zu jenen Politikern gehört, die zum Beispiel während der Olympischen Spiele 2004 ein strahlendes neues Griechenland propagiert haben.

Bakoyianni: Nie ging es Griechenland besser als zu Beginn dieses Jahrzehnts. Das war damals meine innerste Überzeugung. Aber jetzt haben sich die Zeiten geändert und ich muss eingestehen, dass es Griechenland gar nicht gut geht.

Sevasti: Wir sind uns anscheinend alle einig, dass es einer nationalen Anstrengung bedarf, das Land zu reformieren. Aber alle Maßnahmen der Regierung handeln davon, die Gehälter zu kürzen, die Steuern zu erhöhen und Tausende von Menschen zu entlassen. Das finde ich ziemlich einseitig. Statt neue Wege zu gehen, zum Beispiel in aufstrebende kleine Unternehmen oder in Bildung und Forschung zu investieren, wird überall nur Angst geschürt. Nach dem Motto: Wenn du nicht spurst, verlierst du deine Existenz! Das zermürbt die Menschen.

Michas: Richtig. Aber woher soll das Geld für Investitionen und gute Nachrichten kommen? Von den Milliarden aus Brüssel und Washington sehen die Griechen im Grunde keinen Cent. Das Geld verschwindet so schnell, wie es gekommen ist, an unsere Gläubiger in aller Welt: an Banken, Versicherungen, Staaten. Unser Problem sind nun mal die zu hohen Staatskosten. Die müssen wir etwa um die Hälfte senken. Aber kaum kündigt die Regierung die Entlassung von 30 000 im Staatssektor an, dreht halb Griechenland durch.

Rakintzis: Das Thema hatten wir schon, Herr Michas. Wir haben jetzt schon knapp 800 000 Arbeitslose, das sind mehr als 17 Prozent. Selbst wenn es juristisch möglich wäre, 500 000 Staatsbedienstete zu entlassen, was es nicht ist: Dieser Schritt würde uns in einen Straßenkrieg der schlimmsten Sorte führen.

20 Uhr. Der Schriftsteller Petros Markaris ist gekommen. Gleich darauf kommt auch der Lyriker Titos Patrikios. Markaris macht sich sofort ans Essen. Patrikios lässt sich einen Rotwein einschenken.

Petros Markaris (links) bezweifelt vehement, dass die Griechen allein am angeblichen Untergang des Euro Schuld sein soll.

Markaris: Ich höre, ich komme zur rechten Zeit: Es ist von Krieg die Rede. Alle lachen.

SZ-Magazin: Da wir nun zwei Poeten unter uns haben: Heinrich Heine schrieb 1843, »Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht«. Geht es Ihnen allen heute ähnlich, wenn Sie an Griechenland denken?

Rakintzis: Ich glaube, niemand kann zurzeit gut schlafen.

Sevasti: Ich schlafe nicht gut, ich wache nicht gut auf. Ich fühle mich wie im Hamsterrad.

SZ-Magazin: Herr Markaris, was meinen Sie dazu?

Markaris: Wozu? Zu Heines Schlafstörungen?

Wieder allgemeines Lachen. Gemeinsames Anstoßen, Trinken.

Markaris: Ich glaube, Heine war in gewisser Hinsicht glücklich, denn er wartete auf die Nacht, um zu denken. In Griechenland denkt jeder 24 Stunden lang, und nicht mal das ist genug.

Bakoyianni: Lassen Sie uns bitte nicht übertreiben! Das Leben in der griechischen Gesellschaft geht doch weiter, und wir Griechen sind von Natur aus kein Volk, das alles schwarzmalt. Was uns aber fehlt, das gebe ich zu, ist Hoffnung, Licht am Ende des Tunnels, eine Perspektive, auf die wir alle hinarbeiten können.

SZ-Magazin: Herr Patrikios, Sie sind der Älteste der Runde. Sehen Sie Licht am Ende des Tunnels?

Patrikios: Seit ich denken kann, durchlebt Griechenland eine Krise nach der anderen. Ich bin in einer ständigen Krise aufgewachsen: Weltkrieg, Bürgerkrieg, wirtschaftlicher Zusammenbruch, Neuaufbau, Diktatur. Bisher haben wir alle diese Krisen überwunden. Warum sollte uns das jetzt nicht auch gelingen? Ich habe kein Patentrezept, aber eines steht fest: Die Krise ist nicht zu überwinden, wenn wir nicht alle den Buckel krumm machen, wenn wir uns nicht auf unsere Kreativität besinnen.

Rakintzis: »Den Buckel krumm machen« – diesen Satz werden Ihre deutschen Leser lieben, oder?

SZ-Magazin: Viele Menschen in Deutschland sind der Ansicht, dass es keine Hilfe ohne Selbsthilfe geben sollte, ja.

Patrikios: Absolut einverstanden! Letztes Jahr war ich in Berlin beim Poesiefestival eingeladen, die Mittelmeerländer standen im Mittelpunkt, und man stellte mir dort in Interviews immer wieder eine Standardfrage: »Was halten Sie von der deutschen Kritik an Griechenland?« Ich antwortete, dass die Kritik berechtigt sei. Denn es ist dieselbe Kritik, die ich und viele andere auch üben. Aber für mich ist eines inakzeptabel: der autoritäre Ton, mit dem viele deutsche Journalisten, Wirtschaftsexperten und Politiker auf Griechenland eingedroschen haben. Das war herablassend und der Deutschen unwürdig, denn sie sind mir ans Herz gewachsen.

Titos Patrikios (rechts) hat schon viele Krisen erlebt: den Zweiten Weltkrieg, den griechischen Bürgerkrieg, die Militärdiktatur.

SZ-Magazin: Sie sind als Widerständler während der deutschen Besatzung knapp der Exekution entgangen und sagen, die Deutschen seien Ihnen ans Herz gewachsen?

Patrikios: Schauen Sie, ich war auf meiner Deutschlandreise in einem sehr schönen Hotel untergebracht. Spätabends auf dem Nachhauseweg sah ich eine rote Leuchtreklame: Focus. Und ich musste lachen, weil mir ein paar Gedanken kamen. Gut, der Focus ist eine Zeitschrift, die mit populistischen und – aus meiner Sicht – beleidigenden Schlagzeilen ihre Auflage steigern will. Und? In Griechenland geschieht das auch. Auch hier wird manchmal populistisch und respektlos über andere geschrieben. Ein Land besteht nie aus einer einzigen Meinung, es existiert in mehreren Dimensionen und Schichten. Wichtig ist nur, dass das Gute überwiegt.

SZ-Magazin: Sie meinen also, es gebe keine tief greifenden Konflikte zwischen Deutschen und Griechen? Und was ist mit denen, die in Griechenland Fahnen der EU verbrennen oder Angela Merkel mit Adolf Hitler vergleichen?

Patrikios: Ja, in Ordnung, das ist nicht gut. Aber sind alle Griechen so? Oder malen alle Deutschen Hakenkreuze auf jüdische Gräber? Und eine zweite wichtige Sache: Niemand hat Griechenland bisher irgendwelche Geschenke überreicht. Es handelt sich bei den vielen Milliarden Euro um knallhart ausgehandelte Kredite. Diese Kredite werden früher oder später von mir, meinen Kindern, Enkeln und Urenkeln zurückbezahlt. Bitte schreiben Sie das: Bisher wurde uns nichts geschenkt.

»So reformiert man kein Land, so begeht man Selbstmord«

20.20 Uhr. Der Soziologe Kostas Kalfopoulos kommt an den Tisch, an den sich kurz darauf auch Manos Stefanidis, Kurator der griechischen Nationalgalerie, setzt. Beide trinken Weißwein. Rakintzis will noch einmal gemeinsam anstoßen. Die Schnapsgläser werden gefüllt. Und dann alle: Yamas!

Kostas Kalfopoulos sagt, Europa habe Griechenland mit dem Problem der illegalen Einwanderung »jämmerlich im Stich gelassen«.

Stefanidis: Die Wahrheit ist: Europas größte Tageszeitung, die Bild-Zeitung, ein Blatt, das täglich etwa zwölf Millionen Menschen lesen, hat vergangenes Jahr geschrieben: »Verkauft eure Inseln, um die Schulden zu zahlen, ihr Pleite-Griechen!« Sieht so die europäische Solidarität aus?

Patrikios: Inseln verkaufen? Einverstanden, aber unter einer Bedingung: Unsere Inseln sind verdammt teuer. Also schlagen wir einen Tausch vor: Mykonos gegen Bayern, Korfu gegen Hessen und das Bundesland, wo Mercedes gebaut wird, wie heißt das noch mal? Dafür bekommt Deutschland Rhodos oder Kos.

Rakintzis: Grandiose Idee. Wir wären auf einen Schlag saniert!

Stefanidis: Schön wär’s. Aber Spaß beiseite: Ich verfolge Deutschland aus der Nähe. Die Diskussion über Griechenlands Krise spiegelt die inneren Spannungen, Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten wider, die Deutschlands Regierungskoalition prägen. Alle reden durcheinander. Die Krise wird von unseren Politikern wie auch von den Röslers, Seehofers und Schäubles nur benutzt, um ein Ventil für die innenpolitischen Schwierigkeiten zu suchen.

Manos Stefanidis gilt als renommiertester Kunstkritiker Griechenlands. Er fordert mehr Solidarität von den europäischen Partnern.

Bakoyianni: Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Aber der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl soll gesagt haben: Wenn er 2009 noch dabei gewesen wäre, wäre Griechenland nicht in diese Kreditkrise hineingeschlittert. Seine Botschaft wäre von Anfang an klar gewesen: Uneingeschränkte Solidarität mit Griechenland und allen anderen Ländern des Euroraums!

Pappas: Es war doch Helmut Kohl, der die europäische Einheit vorangetrieben hat, oder?

Rakintzis: Ja, zusammen mit François Mitterrand. Und die Deutschen dürfen eins auch nicht vergessen: Ohne die Europäische Einigung wäre es nie zur deutschen Wiedervereinigung gekommen. Sie sollten sich ihrer Verantwortung als Kernland der Europäischen Union nicht entziehen. Das wäre fatal.

20.40 Uhr. Dora Bakoyianni verabschiedet sich. Despina Sevasti schaut auf die Uhr und springt auf. »Ach, du lieber Himmel! Ich muss noch ins Büro!« Sie ist noch mit Freiwilligen für die Biennale verabredet.

Pappas: Leider ist Frau Bakoyianni gegangen, aber die Schuld nur auf die Finanzmärkte zu schieben, ist ein alter Hut. Fest steht auch: Wir sind einem sehr teuren Euro beigetreten und die Europäische Union hat auch bei uns lange Zeit beide Augen zugedrückt. Natürlich wusste jeder ernst zu nehmende Politiker in Brüssel, dass unsere Bilanzen nicht stimmten. Sie konnten nicht stimmen, so schön, wie sie waren.

Rakintzis: Ich muss Frau Bakoyianni in Schutz nehmen, sie hat vorhin ausdrücklich auch von eigenen Fehlern gesprochen.

Michas: Ja, aber Herr Pappas hat recht. Warum suchen wir die Schuld immer bei den anderen? Wir haben unsere Bilanzen gefälscht – basta! Und noch etwas: Laut einer Studie sind die griechischen Unternehmen die schlechtesten und unproduktivsten der Welt. Wir verkaufen so gut wie nichts. Wie können wir also behaupten, die grassierende Korruption sei ein Phänomen des Kapitalismus? Das ist lächerlich. Griechenland befindet sich im europäischen Korruptionsranking auf dem letzten Platz.

Stefanidis: Und was ist mit Italien? Der Mafia, Berlusconi?

Michas: Schauen Sie doch nicht nach Italien, schauen Sie nach Dänemark oder Schweden. Wann haben Sie das letzte Mal von einem Korruptionsfall oder Streiks in Schweden gehört?

Pappas: Guter Punkt.

Markaris: Ach, in Griechenland protestiert doch immer jemand, das hat hier Tradition. Der Unterschied ist: Unsere Regierung handelt in Panik. Sie hat die Gehälter gekürzt, Steuern erhöht, neue Steuern erfunden, Massenentlassungen beschlossen. Alles Schnellschüsse aus purer Panik. So reformiert man kein Land, so begeht man Selbstmord.

21 Uhr. Rakintzis verabschiedet sich.

Michas: Diese Entscheidungen waren längst überfällig! In keinem Land des Euroraums konnten Beamte mit 55 Jahren in Rente gehen, nur in Griechenland.

Markaris: Wenn morgen ein Deutscher zu mir sagen würde, »Sie sollten sich schämen, mit 55 Jahren in Rente zu gehen!«, wäre meine Gegenfrage: »Ist es etwa illegal? Gibt es denn nicht dieses von einem demokratischen Parlament verabschiedete Gesetz, das es einem Beamten in diesem Land erlaubt, mit 55 Jahren in Rente zu gehen?« Hätte der deutsche Staat etwas Ähnliches beschlossen, was hätte der deutsche Beamte geantwortet? »Entschuldigung, ich kann nicht in Rente gehen, die Produktivität meines Landes ist zu niedrig«? Sicher nicht. Das Problem liegt also bei der politischen Führung, im Parlament. Deshalb ist die griechische Krise vor allem eine politische, keine rein finanzielle, verstehen Sie?

Michas: Ich verstehe sehr gut, aber ich stimme nicht zu. Der verstorbene Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman hat diese Krise bereits 1997 vorhergesagt und die Einführung des Euro als Irrweg bezeichnet. Europa, sagte er damals, schlittert sehenden Auges in eine Katastrophe.

Markaris: Und was ist mit der amerikanischen Schuldenkrise? Die USA haben mehr als 14 Billionen US-Dollar Schulden. Deutschlands Schuldenstand beträgt mehr als zwei Billionen Euro. Haben etwa die Griechen all diese Schulden angehäuft?

Michas: Moment! Die Verschuldung in den anderen Ländern ist doch nicht unser Problem.

Markaris: Aber Sie wissen doch sicher, dass Griechenlands Anteil am europäischen Wirtschaftsraum unter drei Prozent liegt. Wie Sie vorhin richtig erwähnt haben, sind wir – wirtschaftlich gesehen – völlig unbedeutend. Wie kann es sein, dass wir für eine angebliche Weltwirtschaftskrise verantwortlich gemacht werden?

Pappas: Wir sind nun mal der Sündenbock.

Markaris: Und zum Teil ist die Kritik aus dem Ausland auch berechtigt, kein Zweifel. Unser Staat gibt zu viel Geld aus, aber uns für den Untergang des Euro verantwortlich zu machen, grenzt für mich an Schizophrenie.

Patrikios: Darf ich auch mal das Wort ergreifen?

Markaris: Natürlich, Tito. Trotz aller Unstimmigkeiten sind wir uns einig, dass jeder das Recht auf freie Meinungsäußerung hat; wir folgen also alle dem Voltaire’schen Prinzip. Aber dieses Grundrecht hat unter einer Bedingung zu erfolgen: Wer seine Meinung äußert, verdeckt sein Gesicht nicht, er sagt das, was er zu sagen hat, offen und ehrlich. Er steht dafür gerade. Aufgrund meines Alters habe ich die deutsche Besatzungszeit erlebt und dabei das Phänomen der »Vermummten« kennengelernt, die mit maskierten Gesichtern Widerständler denunzierten. Ich weiß, das war eine andere Zeit. Aber wenn wir zum Beispiel über die internationalen Finanzmärkte sprechen, so habe ich oft das Gefühl, als sprächen wir über Vermummte, die im Geheimen operieren. Wer sind diese Menschen? Wie heißen sie? Wir haben die Märkte als unbekannte Akteure akzeptiert, und dieses Phänomen hebelt die Grundsätze unserer Demokratie aus.

Michas: Die Märkte, Herr Patrikios, das sind Millionen von Verbrauchern und Herstellern, Kleinanlegern und Großinvestoren, die ihre Entscheidungen aufeinander abstimmen. Wenn Sie ein Kilo Tomaten kaufen, fragen Sie doch auch nicht nach dem Namen des Bauern, der die Tomaten gesät und gepflückt hat, Sie fragen weder den Großhändler noch die Supermarktverkäuferin an der Kasse nach ihren Namen, oder?

Patrikios: Natürlich nicht. Aber ich wäre doch neugierig, wenn diese Supermarktverkäuferin plötzlich eine Pistole zieht, sie mir auf die Brust setzt und verlangt, dass ich eine grüne, unreife Tomate zu einem Wucherpreis kaufe anstatt der saftigen roten für 99 Cent.

Michas: Entschuldigen Sie, haben Sie jemals in Aktien oder Fonds in Griechenland investiert?

Patrikios: Nein, habe ich nicht.

Michas: Mit Verlaub, Sie können doch nicht über die globale Wirtschaft sprechen, wenn Sie einige Grundsätze nicht kennen.

Patrikios: Das wird Sie jetzt vielleicht überraschen, aber seit wann muss ich als freier Bürger meines Landes Wirtschaftswissenschaften studiert haben, um mir Gedanken um den Fortlauf meines eigenen Lebens zu machen? Ich stelle nur eine schlichte Frage: Wer sind diese Leute, vor denen die ganze Welt zittert?

Michas: Herr Patrikios, ich habe großen Respekt vor Ihrer Lebensleistung, aber ich muss Ihnen sagen: So kommen wir nicht weiter.

Patrikios: Ich will Sie ja verstehen, Herr Michas. Aber schauen Sie doch mal raus auf die Straßen unserer Stadt. Sehen Sie denn nicht, wie dramatisch sich unser Leben geändert hat? Athen war einst eine friedliebende, etwas verschlafene Metropole, in der alles einen Tick langsamer vonstatten ging als zum Beispiel in Paris oder London. Heute erkenne ich diese Stadt nicht wieder. Sie ist mir fremd geworden.

SZ-Magazin: Inwieweit hat sich das Leben in Athen seit Beginn der Krise verändert?

Kalfopoulos: Die Lebenshaltungskosten sind mittlerweile höher als in Frankfurt am Main. Ein Shampoo kostet vier Euro, das Benzin 1,75 Euro pro Liter.

Stefanidis: Nicht nur die Preise sind gestiegen. Ich weiß nicht, ob das jedem bekannt ist, aber in den letzten drei Jahren verzeichnete Griechenland, ein Land mit gerade mal elf Millionen Einwohnern, einen Zustrom von mehr als 500 000 illegalen Einwanderern. Dementsprechend hat sich auch das Stadtbild Athens geändert. Es sind verzweifelte Menschen, die von überallher kommen: aus Asien, dem Nahen Osten und Afrika. Aber es mangelt an allem: Auffanglagern, Wohn- und Schlafplätzen, an der Versorgung. Was also macht der griechische Staat? Er überlässt sie ihrem Schicksal, und notgedrungen prägen sie unser Stadtbild.

Kalfopoulos: Vor einem halben Jahr, als die Arabische Revolution in vollem Gange war, kamen weniger als 30 000 Flüchtlinge in Süditalien an – und der Aufschrei der Italiener war immens. Sogar der deutsche Innenminister Hans-Peter Friedrich nahm sich der Sache an. Über Griechenland schwappt jährlich eine Welle von mehr als 150 000 Flüchtlingen, aber keinen in Berlin oder Brüssel scheint das wirklich zu interessieren. Europa hat Griechenland in dieser Frage jämmerlich im Stich gelassen.

Michas: Laut einem OECD-Bericht haben Athener Bürger mehr Angst, nachts auf die Straße zu gehen als New Yorker oder Londoner.

SZ-Magazin: Stimmt das?

Markaris: Die Patissionstraße links aufwärts, ein Straßenzug in Athen, der nachts einem Schlachtfeld ähnelt. Menschen, die dort leben, verbarrikadieren sich in ihren Wohnungen. Neulich verbreitete sich die Nachricht, dass Afghanen einen Griechen erschlagen hätten, der gerade auf dem Weg zu seiner schwangeren Frau im Krankenhaus war. Sie hätten ihn erstochen wegen einer stinknormalen Videokamera, hieß es. Daraufhin machten Griechen auf der Patissionstraße Jagd auf Ausländer.

Michas: Da wurde eine Grenze überschritten.

Markaris: Gestern erzählte mir meine Schwester von der Mutter einer Freundin, die verfolgt wurde, als sie von der Bank nach Hause ging. Die Verbrecher klingelten dann an ihrer Wohnungstür, schlugen ihr den Schädel ein und raubten sie aus. Diese Phänomene gab es früher in Griechenland nicht, das ist alles neu für uns. Und es erschüttert unsere im Grunde sehr weltoffene und tolerante Art. Die Kombination aus Krise und enormem Einwanderungsproblem bereitet mir die größten Sorgen.

Kalfopoulos: »Überfremdungsangst« sagt man dazu auf Deutsch.

SZ-Magazin: Befürchten Sie, dass ein geschickter Demagoge zum Beispiel bei Neuwahlen erfolgreich sein könnte?

Kalfopoulos: Nein, bisher sehe ich niemanden, der dafür in Frage käme. Zum Glück.

21.30 Uhr. Takis Michas geht. Er hat tatsächlich die ganze Zeit nur Wasser getrunken.

Megalo Trapezi (großer Tisch): Trotz der eher bedrückenden Themen ist die Stimmung in der Taverne »Strofi« gut. Etwa jede halbe Stunde stoßen alle zusammen an: »Yamas!«

Stefanidis: Die Griechen sind nicht sehr anfällig für rechtsextreme Parolen oder Führerpersonen. Sie lieben ihre Unabhängigkeit. Das Misstrauen gegenüber jedweder Autorität ist groß.

SZ-Magazin: Woher rührt dieses Misstrauen?

Patrikios: Das liegt an unserer Geschichte. Ganz Griechenland feiert zum Beispiel am 28. Oktober den Ochi-Tag.

SZ-Magazin: Was ist der Ochi-Tag?

Stefanidis: Da geht es um das Ultimatum, das Mussolini Griechenland vor dem Beginn des Griechisch-Italienischen Krieges gestellt hat, am 28. Oktober 1940. Der griechische Diktator Ioannis Metaxas wies es mit nur einem Wort zurück: Ochi. Das bedeutet Nein.

Patrikios: Das stimmt so nicht ganz. Ich müsste ausholen, aber darf ich das kurz erläutern?

Petros Markaris (2. v. rechts) bereitet die Kombination aus Krise und Einwanderungsproblem die größten Sorgen.

SZ-Magazin: Bitte.

Patrikios: Das Ultimatum Mussolinis wurde Metaxas in seinem Haus in Athen am 28. Oktober 1940 um kurz nach drei Uhr morgens übermittelt. Vom damaligen Botschafter Italiens Emanuele Grazzi. Griechenland sollte den Achsenmächten erlauben, griechisches Territorium zu betreten. Ganz Europa stand zu dem Zeitpunkt bereits unter der Herrschaft Hitlers. Eine Ablehnung der Forderung hätte Krieg bedeutet. Grazzi schreibt in seinen Erinnerungen, dass Metaxas auf Französisch antwortete: »Nun, dann ist Krieg.« Grazzi erwiderte: »Nicht notwendigerweise, Exzellenz«, worauf Metaxas entgegnete: »Doch, es ist notwendig.« Als Antwort auf Metaxas Ablehnung marschierten italienische Truppen von Albanien aus schon um 5.30 Uhr in Nordgriechenland ein. Damit war Griechenland als kriegführende Partei in den Zweiten Weltkrieg eingetreten. Am Vormittag des 28. Oktober gingen große Teile der griechischen Bevölkerung ungeachtet der eigenen politischen Orientierung auf die Straße, um ihren Protest gegen den italienischen Einmarsch mit »Ochi, ochi«-Rufen zu bekunden. Und obwohl wir zahlenmäßig unterlegen waren, schlugen wir die Italiener zurück, Hitler musste selbst eingreifen. Damit verzögerten wir seinen Russlandfeldzug.

SZ-Magazin: Aus Ihren Worten spricht wahrer Stolz, Herr Patrikios. Können die Griechen angesichts der Umstände auch heute noch stolz auf sich sein?

Patrikios: Ich bin sehr stolz auf diese Vergangenheit Griechenlands, habe sie selbst erlebt. Ich bin auch stolz auf den Dichter Georgios Seferis, einen Literaturnobelpreisträger. Aber ich bin gar nicht stolz auf korrupte Politiker, auf die Fußball-Wett-Mafia oder auf die Zuhälter in meinem Land.

»Ich habe zu großen Respekt vor Ihnen, um Sie beim Vornamen zu nennen«

21.50 Uhr. Petros Markaris sagt »Kalinichta« und verlässt das Lokal. Wenige Sekunden später trifft Chloe Theodoropoulou im »Strofi« ein. Sie ist Tänzerin. Inzwischen wurden die Hauptspeisen abgeräumt und das Dessert serviert: Baklava, Schokoladenkuchen, Joghurt mit Honig. Chloe Theodoropoulou nimmt sich ein Stück Kuchen.

Chloe Theodoropoulou (Mitte): Die 29-jährige Tänzerin arbeitet freiberuflich. Ihr befristetes Engagement läuft aus, danach will sie auswandern.

Theodoropoulou: Kalispera!

Patrikios: Irgendwoher kenn ich dich. Wer bist du, mein Kind?

Theodoropoulou: Mein Name ist Chloe Theodoropoulou.

Patrikios: Aber du bist doch nicht etwa die Tochter von Takis Theodoropoulos, dem Schriftsteller, oder doch?

Theodoropoulou: Doch, ja, das bin ich.

Patrikios: Mein Gott! Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, warst du so klein.

Patrikios hebt seine Hand auf Höhe der Tischkante. Dann umarmt er unvermittelt Chloe Theodoropoulou und gibt ihr einen Kuss auf die Wange.

Titos Patrikios ist für viele Griechen ein Nationalheld. Einige seiner Gedichte gehören für Griechenlands Schüler zum Unterrichtsstoff.

Patrikios: Ich bin Titos. Ich kenne deinen Vater. Wie geht’s ihm?

Theodoropoulou: Gut, danke. Ich kenne Ihre Gedichte, Herr Patrikios.

Patrikios: Oh, mein Kind, nenn mich bitte Titos. Wie alt bist du?

Theodoropoulou: 27. Sie können mich gern Chloe nennen, Herr Patrikios. Aber ich habe zu großen Respekt vor Ihnen, um Sie beim Vornamen zu nennen.

Pappas flüsternd zu Kalfopoulos: »Auch das ist Griechenland!« Kalfopoulos nickt.

SZ-Magazin: Frau Theodoropoulou, woher kommen Sie gerade?

Theodoropoulou: Von der Probe.

Pappas: Festes Engagement?

Theodoropoulou: Oh, nein. Feste Engagements sind äußerst selten in Athen. Die Krise tut ihr Übriges. Aber ich schätze, Sie haben jetzt schon so lange über die Krise gesprochen, dass wir nun über erfreulichere Themen sprechen werden, nicht wahr?

SZ-Magazin: Gibt es denn erfreuliche Themen? Wir haben irgendwie das Gefühl, dass die Krise das ganze Land beherrscht.

Theodoropoulou: Ja, die Misere umschleicht mich den ganzen Tag. Ich wache morgens auf und im Radio verkünden sie Steuererhöhungen oder Benzinrekordpreise. Dann gehe ich zur Bushaltestelle, aber der Bus kommt nicht. Streik. Ich will ein Taxi rufen, weil ich zu spät dran bin, aber auch die streiken. Nach der Arbeit noch schnell etwas einkaufen? Der Liter Milch kostet über einen Euro. Dann hört man abends von Demonstrationen und Verletzten auf dem Syntagma-Platz und hat irgendwann die Nase voll.

SZ-Magazin: Das klingt ziemlich frustriert. Zählen auch Sie zu den jungen Griechinnen und Griechen, die auswandern wollen?

Theodoropoulou: Ja, ich möchte Griechenland verlassen.

Patrikios: Tu das nicht, Chloe.

Theodoropoulou: Ich werde zurückkehren, irgendwann, Herr Patrikios, versprochen. Aber jetzt bleibt mir nichts anderes übrig. Mein Engagement läuft aus. Für die Zeit danach sehe ich schwarz. Überall wird gekürzt, die Athener Theater schließen reihenweise, für mich gibt es in diesem Land schlicht nichts zu tun.

Stefanidis: Wo wollen Sie hin?

Theodoropoulou: Wahrscheinlich London. Dort habe ich auch studiert.

SZ-Magazin: Und Ihre Freunde, Kollegen, Verwandten – haben die auch alle die Nase voll und wollen weg?

Theodoropoulou: Ja, die meisten schmieden Pläne fürs Ausland. Emigration ist das Thema Nummer eins in den Cafés.

Cloe Theodoropoulou sagt, das Hauptthema in den Cafés und Bars sei Emigration: »Alle jungen Griechen schmieden Pläne fürs Ausland.«

Stefanidis: Ich finde, das Wort Emigration passt hier nicht. Wenn wir nach Frankreich, Deutschland oder Italien ziehen, emigrieren wir doch nicht wirklich, das ist alles innerhalb Europas. Auswandern tut man nach Amerika oder nach Australien.

Pappas: Klingt fast so, als würden Sie auch bald weggehen.

Stefanidis: Ja, in der Tat. Ich werde mit meiner Familie nach Neuchâtel gehen, in die frankophone Schweiz.

Pappas: Warum? Sie haben einen Job, sind der renommierteste Kunstkritiker Griechenlands.

Stefanidis: Meine Frau und ich machen das für unsere Kinder. Das Bildungsniveau in Griechenland ist niedrig, wir möchten ihnen die Chance auf eine bessere Bildung geben. Gegenfrage: Warum wollen Sie bleiben?

Pappas: Ich bin Filmemacher. Wo ist es denn zurzeit spannender zu leben als in Athen? Hier geschieht jeden Tag etwas Neues.

Theodoropoulou: Du meinst, aus der Not heraus entsteht zusätzliche Kreativität?

Pappas: Das hast du schön ausgedrückt.

Stefanidis: Soll ich eine Prognose wagen? Wissen Sie, was passieren wird? Griechenland wird eine sehr schwierige Phase durchleben. Die Hälfte der Schulden wird uns erlassen, aber nicht weil die Europäer uns so lieben, sondern weil dies auch für die EU und die Banken die günstigste Lösung ist. Sie werden unseren Ministerpräsident vor die Kameras schicken und er wird um den Haircut, den Schuldenschnitt, bitten. Das wird dann für das restliche Europa eine gute Chance sein, die Krise zu überwinden.

Kalfopoulos: Das ist keine Prognose, das ist die nahe Zukunft. Die Frage wird sein, ob wir den Euro behalten können oder ob wir ihn abgeben müssen.

Stefanidis: Ich vertraue auf Angela Merkel. Sie ist eine erfolgreiche Kanzlerin und nach Margaret Thatcher die wichtigste europäische Politikerin unserer Zeit.

Patrikios: Als ich vergangenes Jahr in Marburg war, haben wir abends in einer Kirche das Konzert eines berühmten Saxophonisten besucht, sein Name ist mir leider gerade entfallen. Die Kirche war voll besetzt, das Konzert hervorragend. Und da saß ich also, blickte mich um und erschrak … Denn vor mir sah ich Frau Merkel, links und rechts von mir sah ich Frau Merkel. Ich dachte, das gibt’s doch nicht. Aber alle deutschen Frauen dieses Alters kleiden und frisieren sich die Haare wie Frau Merkel. Das war für mich gleichzeitig eine erschütternde Erfahrung und faszinierend, von zirka 50 Frau Merkels umgeben zu sein.

»Wer sich an die Verkehrsregeln hält, verliert.«

22.40 Uhr. Georgios Kordakis stößt als Letzter zur Runde. Der junge Fotograf hat noch Hunger und bittet um Mesedes, einen gemischten Vorspeisenteller. Er trinkt Weißwein. Kurz darauf verlässt Manos Stefanidis das Lokal.

Georgios Kordakis regt sich über die Fahrkünste seiner Athener Mitbürger auf: »Wer sich an die Verkehrsregeln hält, verliert.«

Kordakis: Worüber wird hier gerade so herzhaft gelacht?

Patrikios: Über Topffrisuren. Sie sind Fotograf?

Kordakis: Ja.

Patrikios: Was fotografieren Sie?

Kordakis: Landschaften, Architektur, das Meer.

Kalfopoulos: Sind Sie der Kordakis mit diesen wunderbaren Strandbildern, auf denen die Menschen aussehen, als wären sie schwerelos?

Kordakis: etwas verlegen Äh, ja, danke. Entschuldigung, aber sind Sie Titos Patrikios, der Lyriker?

Patrikios: Ja, das bin ich.

Kordakis: Wow. Ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen.

Patrikios: Danke. Aber das wird mir langsam peinlich.

Theodoropoulou: zu Kordakis Ich habe ihm vorhin dasselbe gesagt.

Kordakis: Ach so, verstehe.

Kalfopoulos und Theodoropoulou bestellen einen Espresso, Pappas einen griechischen Mokka. Patrikios bleibt beim Rotwein.

Kalfopoulos: Auch ich habe viele Ihrer Gedichte gelesen, Herr Patrikios. In einem heißt es: »Jetzt wo alles doch in Trümmern liegt, und unsere kümmerlichen Flügel Federn lassen mussten, in dieser uns gegebenen Schöpfung, da werden wir alle zum ersten Mal mit zusammengebissenen Zähnen ein Plätzchen zu finden suchen, vielleicht als Laufbursche in einer Spelunke oder indem wir Koffer und Truhen schleppen, unabhängig davon, ob wir Jahre zur Schule gingen.« Verzeihen Sie, wenn ich das so sage, aber die Träume in Ihren Gedichten sind zu unseren Albträumen geworden. Patrikios: Die Lyrik besitzt diese Kraft, ja. Das Zitat stammt aus einem Gedicht namens Don Quichoten. Das habe ich vor sehr vielen Jahren geschrieben.

Kordakis: Und doch ist es aktueller denn je. Ich bin kein Pessimist, aber wir sollten uns auf eine apokalyptische Krise einstellen.

Patrikios: Bist du auch einer von denen, die Griechenland verlassen möchten?

Kordakis: Nein, aber seit etwa vier Jahren fühle ich mich unwohl in Griechenland. Ich bin viel gereist, USA, Großbritannien, Deutschland. Manchmal war ich für Monate unterwegs, kam zurück und stellte fest, dass sich die restliche Welt in eine Richtung bewegte, und Griechenland in die entgegengesetzte Richtung abdriftete. Das hat mich unendlich traurig gemacht.

Theodoropoulou: Ich weiß genau, was du meinst. Erinnerst du dich noch an Obamas Wahl zum Präsidenten 2009? Ich sah die Bilder im Fernsehen und dachte mir: Wieso geht durch unser Land nicht mal so ein Ruck?

Kalfopoulos: Na ja, auch Obama hat sich nicht als Heilsbringer erwiesen.

Theodoropoulou: Mag sein, aber ich saß Tausende Kilometer entfernt und spürte trotzdem diese positive Spannung.

SZ-Magazin: Auch Georgios Papandreou hat in einer Rede Obamas Wahlspruch bemüht. Auf Griechenland bezogen sagte er: »Yes, we can!« Alle lachen.

Kordakis: Der große Unterschied ist: In Griechenland hat das überhaupt keine positive Spannung erzeugt, eher das Gegenteil.

Theodoropoulou: Das Land ist für junge Menschen wie ein zu enges Korsett, das einem die Luft abschnürt.

Kordakis: Machen wir uns nichts vor: Griechenland wird nicht mehr von Papandreou regiert, sondern von Finanzexperten der EU und des IWF. Das ist für jeden Griechen blamabel. Dabei werden wir in der Schule und zu Hause so erzogen, dass wir glauben, die Freiheit sei ein exklusiv griechisches Vorrecht. Wir sind so stolz darauf, dass wir den Italienern vor 70 Jahren ein »Nein« entgegenschmetterten, dass wir denken, dieses Wort gehöre originär zu uns.

Theodoropoulou: Was meinst du?

Kordakis: Schau dir doch die Demonstranten an. Sie skandieren: »Wir zahlen nicht!«, »Wir haben das Geld nicht verprasst!« Überall findest du das Wort »Nein«. Dabei müsste es eigentlich heißen: Ja! Ja! Ja!

Patrikios: Das ist eine feine Beobachtung. Wir haben verlernt, die Freiheit der anderen zu respektieren.

Kordakis: Das ist nicht nur auf dem Syntagma-Platz so. Auch im Athener Straßenverkehr! Wenn ich höre, wie sich andere über das Fahrverhalten der Pariser oder New Yorker Taxifahrer aufregen, muss ich laut lachen. In Athen haben neun von zehn Autos tiefe Dellen oder Kratzer. Wenn du dich hier an die Straßenverkehrsordnung hältst, hast du verloren. Alle nicken einträchtig

Pappas: Wie soll man die Freiheit des anderen Autofahrers respektieren, wenn man genau weiß, dass auch er für seinen Führerschein Schmiergeld bezahlt hat?

SZ-Magazin: Lassen Sie uns dieser Behauptung zum Schluss mal auf den Grund gehen: Wer von Ihnen hat für seinen Führerschein eines dieser mittlerweile in ganz Europa berüchtigten Fakelakia übergeben?

Kordakis hebt sofort die Hand, Pappas auch, Theodoropoulou nach einigem Zögern.

SZ-Magazin: Drei von fünf.

Patrikios: Halt! Bei mir ist das so lange her, ich kann mich nicht mehr daran erinnern.

0.03 Uhr. Theodoropoulou und Kordakis fragen Patrikios nach seiner Jugendzeit aus. Patrikios erzählt, wie er als Hotelpage arbeitete, um einem Mädchen nach Italien zu folgen, und wie es ihn später nach Frankreich verschlug. Es sind Geschichten über die Liebe zu Frauen, zum geschriebenen Wort und die Liebe zu Griechenland. Erinnerungen aus einer anderen Zeit. Gegen 1.10 Uhr lädt uns Patrikios für nächstes Jahr zu Ostern auf die Insel Lesbos ein. Dort besitzt er ein Haus.

Patrikios: Jetzt ist gerade die Zeit der Granatäpfel, alle Bäume sind dort voll mit Früchten.

Theodoropoulou: Ich war schon mal auf Lesbos. Es ist traumhaft.

Patrikios: Ja, meine liebe Chloe, wir durchleben vielleicht eine tiefe Depression, aber wenigstens tun wir das im schönsten Land der Welt.

Fotos: Nikos Chrisikakis/ Agentur Focus/ Peter Marlow/ Magnum Photos Mitarbeit (Übersetzung): Helena Wulgari-Popp