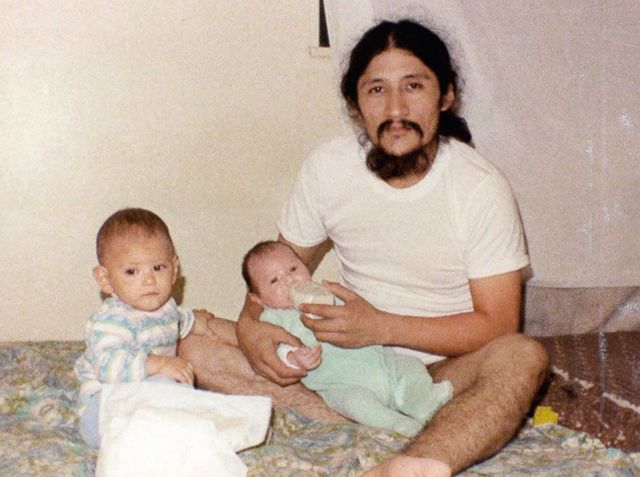

Die Geschichte des Wolfsrudels von New York erzählt natürlich viel mehr als nur das Schicksal der sechs Brüder, die abgeschottet in einer Sozialwohnung auf der Lower East Side von New York aufwuchsen und sich das Leben mit den rund 5000 Filmen zusammenreimten, die ihr Vater zu Hause hortete. Sie erzählt von der Kraft der Bilder und Geschichten und auch vom uralten Traum von einer besseren Welt. Für die Angulos begann der Traum vor mehr als einem Vierteljahrhundert auf dem Inka-Pfad in Peru. Vater Oscar war peruanischer Bergführer, Mutter Susanne amerikanischer Hippie. Sie verliebten sich und zogen los. Ihr Traum führte sie nach Kalifornien und West Virginia. Der Vater suchte erst Erleuchtung, später wollte er Rockstar werden. Unterwegs zeugten sie sieben Kinder. Doch dann endete die Suche nach dem Glück eben auf jenem Keil aus Backsteinhochhäusern, der zwischen der Delancey Street und dem East Broadway wie ein Archipel der Gescheiterten am äußersten Rand der Glamourinsel Manhattan liegt und sich seit Jahrzehnten beharrlich den Zeit-strömungen widersetzt, die so viel Reichtum in die Stadt gebracht und so viel Armut aus der Gegend vertrieben haben.

Die sechs Söhne der Angulos waren dort eine bizarre Erscheinung. Sechs Knaben mit pechschwarzem, hüftlangem Haar. Ihr Vater hatte ihnen als Anhänger der Hare-Krishna-Sekte altindische Namen gegeben: Bhagavan, Govinda, Narayana, Mukunda, Krisna und Jagadesh. Ihre Schwester heißt Visnu, sie ist wegen eines Chromosomenfehlers körperlich behindert. Nur selten verließen die Kinder die Wohnung im 16. Stock des Sozialbaus. In einem Jahr waren es neun Male, es gab aber auch Jahre, da sahen sie die Außenwelt gar nicht. Unterrichtet wurden sie von ihrer Mutter. Das Home-Schooling-Geld war neben der Sozialhilfe das Einkommen der Familie.

New Yorker Sozialbauten sind eine trübe Welt. Die Wohnungen liegen an langen, neon-beleuchteten Gängen, in denen der säuerliche Geruch von Armut und Verwahrlosung steht, der Dunst von schlechtem Essen und scharfen Putzmitteln. Viele dieser Wohnungen sind wie Höhlen, in denen sich die Menschen ohne Arbeit und Hoffnung verkriechen, weil sie das Tempo der Stadt dort draußen nicht aushalten, weil die Verheißungen nicht ihnen gelten und sie sich den Überfluss nicht leisten können. Auch Oscar Angulo floh vor der Welt in die Beklemmung der Wohnung, die er verrammelte wie eine Festung. Er wollte seine Kinder vor den Gefahren und dem Druck, aber auch vor den Verlockungen da draußen schützen. Den einzigen Schlüssel zur Vordertür hatte er.

Die viele Zeit in der engen Wohnung voll schäbiger Möbel und Hausrat vertrieben sich die Brüder mit jenen 5000 Filmen. Nun sind die Brüder selbst Figuren des Dokumentarfilms Wolfpack geworden, den die Regisseurin Crystal Moselle über sie gedreht hat, nachdem sie den Brüdern 2010 auf der First Avenue begegnet war. Gleich in der ersten Filmszene sieht man sie in schwarzen Anzügen und dunklen Brillen. Sie fuchteln mit Pistolen aus silbern bemalter Pappe herum, brüllen sich an, raufen und schlagen sich. Man erkennt schon nach wenigen Schnitten, welchen Film sie da spielen – Quentin Tarantinos Reservoir Dogs, in dem sechs Gangster nach einem Juwelenraub übereinander herfallen. Die Dialogzeilen sitzen. Die Waffen sind im richtigen Anschlag.

Überhaupt sind die sechs Brüder keine Kaspar-Hauser-Gestalten. Sie sprechen mit weichen Stimmen, eloquent und reflektiert. Und wenn sie über Filme reden, schimmert ein cineastischer Bildungsschatz auf. »Wir sind mit Action und Horror und Spaß aufgewachsen«, erzählte Narayana einem Reporter nach der Premiere von Wolfpack. »Als ich Der Pate zum ersten Mal sah, hat das mein Leben vollkommen verändert. Dann haben wir angefangen, uns die Klassiker anzuschauen, Stanley Kubrick und Martin Scorsese. Und eine der größten Veränderungen war, als wir ausländisches Kino entdeckten, Kurosawa, Truffaut, Fellini, Chantal Akerman und unzählige andere. Die wichtigste Lektion war, dass wir lernten, dass es im Kino keine Regeln gibt. Als wir später anfingen, uns David Lynch anzusehen, haben wir uns gewundert, dass seine Filme so ganz anders sind als alles andere. Deswegen war es auch immer so aufregend. Deswegen haben wir eine solche Leidenschaft: Weil man immer mehr und mehr entdecken kann.«

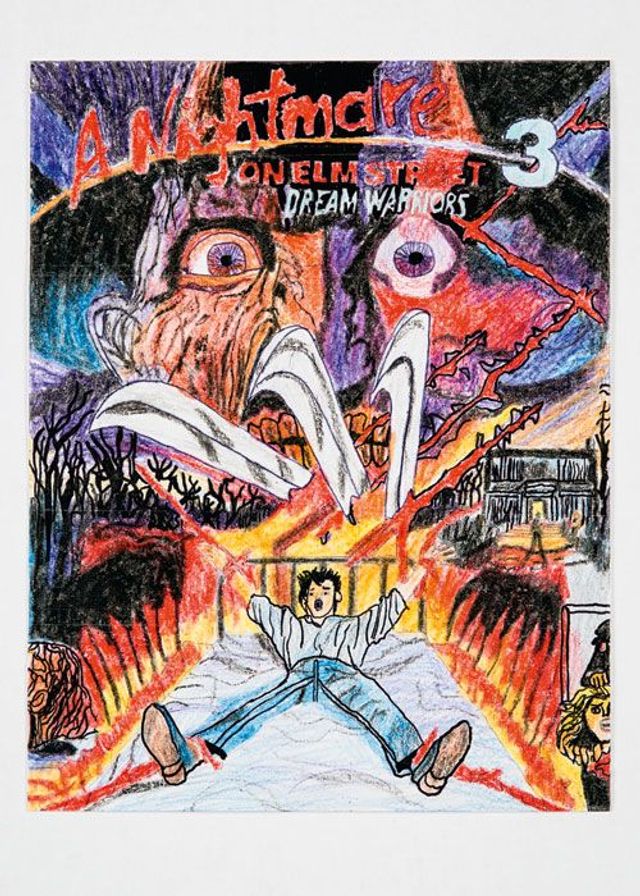

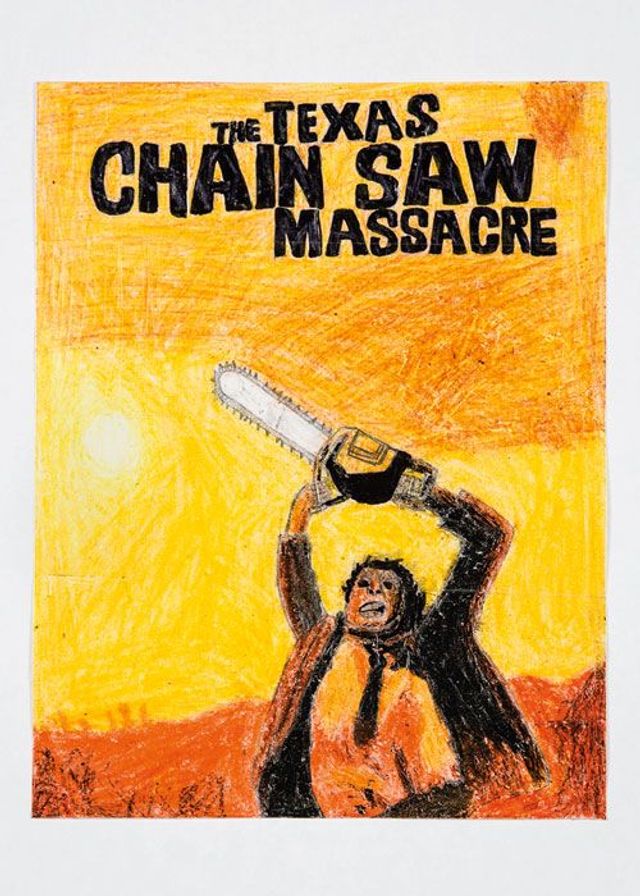

Und sie kanalisierten ihre Leidenschaft in Bildern und Kostümen, die an die Art brut erinnert, die in den Galerien und Museen so beliebt ist, weil sie dem Kunstbetrieb hin und wieder vorführt, dass die Kunst im Kern eine Wahrhaftigkeit hat, die das Interpretationskauderwelsch in die Schranken weist. Mukundas Batman-Kostüm etwa, das er aus Cornflakesschachteln und Yogamatten gebastelt hat. Die Masken der Superhelden und der Gruselgestalten aus Horrorfilmen wie Halloween und Freitag der 13. Oder die Wasserfarbenbilder von Filmplakaten.

Hin und wieder allerdings bricht die Melancholie aus ihnen heraus. »Hätte ich keine Filme gehabt, wäre das Leben sehr langweilig gewesen«, sagt Mukunda. »Es hätte keinen Grund gegeben, weiterzuleben. Ich hatte immer gedacht, ich müsste ein Leben in Einsamkeit führen. Aber die Filme haben mir eine andere Welt eröffnet. Und ich habe mich dort wiedergefunden. Das schüchterne, einsame Kind gibt es ja oft im Kino. Das war meine Kindheit.« Moselle vermeidet es, den Vater als Finsterling zu porträtieren. Das muss sie auch nicht. Wie er stoisch auf seinem Bett sitzt, sich von seiner Frau Getränke bringen lässt, die alten Familienvideos, in denen die Jungs Spalier stehen und er sie auf den Mund küsst, um dann mit ihnen Maskentänze aufzuführen, die schreckgeweiteten Augen der Mutter, die unter der Gefangenschaft so geduldig leidet, setzen einen schaurigen Grundton im Film. So ist er ein Phantom wie der Stationsleiter Kurtz in Joseph Conrads Herz der Finsternis. Nur dass er nicht am Ende des Kongos sitzt, sondern am Ende des Flurs.

In den Erzählungen der Brüder taucht er hin und wieder auf. Man spürt ihren Groll, der nicht Hass werden kann. Da ist ein Vater, der sich als Gott und Erleuchter sieht und doch eigentlich nur Alkoholiker mit paranoiden Wahnvorstellungen bleibt. »Er wollte seinen eigenen Stamm, seine eigene Rasse«, sagt Mukunda.

Findlingsgeschichten dienen schon seit dem 19. Jahrhundert als Parabeln auf die Zivilisation, als die Geschichten von Kaspar Hauser oder Rudyard Kiplings Mowgli die Massen faszinierten. Und so kann man auch in die Geschichte der Brüder Angulo vieles hineinlesen. Vielleicht wären sie nicht mehr als eine menschelnde Reportage in einer Lokalzeitung geblieben, gäbe es da nicht den Film, der beim Sundance Film Festival den großen Preis bekam und nun als Favorit für den Doku-Oscar gilt, die Ausstellung in der neuen Galerie des Superkurators Jeffrey Deitch, der ihre Bilder, Kostüme und Attrappen ausgestellt hat, und den Bildband von Dan Martensen, einem Modefotografen, der sonst für die Vogue arbeitet, für H&M, Nike und Ralph Lauren.

Es ist aber nicht nur die Parabel der Wolfskinder, die das Kino zu Menschen gemacht hat, die so gut funktioniert. Das Wolfsrudel bedient mit seiner Geschichte und seiner Art brut auch den unstillbaren Hunger der New Yorker Kulturwelt nach dem Wilden, Unberührten, das der Pop- und Hochkultur in regelmäßigen Zyklen Stromstöße versetzt. Das mag ein ausbeuterischer Zyklus sein, der sich da immer aufs Neue wiederholt. Auf der anderen Seite brachte dieser Hunger schon Blues und Hip-Hop in die Welt, Reggae, Punk und Jean-Michel Basquiat. Er hat Künstlern aus entlegensten Gegenden zu Ruhm und Reichtum verholfen.

Auch dem Wolfsrudel hat das den Ausbruch erleichtert. Der begann vor fünf Jahren mit einem Spaziergang des Drittjüngsten, Mukunda. Er stahl sich eines Nachmittages, als der Vater beim Einkaufen war, einfach davon. Um nicht erkannt zu werden, nicht von den Menschen, nicht vom Vater, trug er eine der Horrormasken. Es dauerte nicht lange, da holte jemand die Polizei. Die Behörden schalteten sich ein. Eines Tages stürmte sogar ein Einsatzkommando die Wohnung.

Zu ihrem Glück endete die Geschichte nicht wie so oft in Kinderheimen und Pflegefamilien. Mukunda war damals 15, der älteste Bruder schon 18. Sozialarbeiter stellten weder Verwahrlosung noch Missbrauch fest. Ein Experte für Familienrecht attestierte den Angulos »seltsame elterliche Entscheidungen«, mehr nicht. Sie sind jetzt zwischen 16 und 23. Die vier Volljährigen der Brüder leben außer Haus. Sie werden als edle Wilde herumgereicht, durften als solche nach London reisen und in Hollywood berühmte Regisseure treffen. Doch sie befreien sich vom kultischen Regiment ihres Vaters, sie hoffen, ihren exotischen Ruhm für ein Leben nach der Isolation zu nutzen. Krisna nennt sich nun Glenn, Jagadesh Eddie. Govinda, Mukunda und Narayna versuchen sich in Anfängerjobs beim Film. Bhagavan unterrichtet Yoga und Tanz. Nur die ältere Schwester Visnu ist mit 25 wegen ihrer Behinderung noch nicht so weit, auf eigenen Füßen zu stehen.

Das Happy End hilft natürlich, das Wolfsrudel zu feiern. Im Film und auf den Bildern mögen sie noch faszinierende Figuren einer exotischen Welt sein, die das Kino als Cargo Cult der Unterwelt heiligt. Doch es war eben auch die Kraft des Kinos, die sie daraus befreite.

Fotos: Stefan Ruiz, Susanne Reisenbichler, Magnolia Pictures