Der Bruder von Che – natürlich versucht man sich vor solch einem Treffen vorzustellen, wie der wohl aussehen mag. Hat er einen strengen oder einen sehr strengen Blick? Raucht er Cohiba oder eine andere Zigarrenmarke? Trägt er eine Mütze mit Stern? Wenn man dann den klapprigen Aufzug in einem Hinterhaus im Zentrum von Buenos Aires verlässt und unter der angegebenen Adresse die namenlose Klingel drückt, dann öffnet ein Mann, dessen Anblick eine ganz andere Frage aufwirft: Ist er das überhaupt?

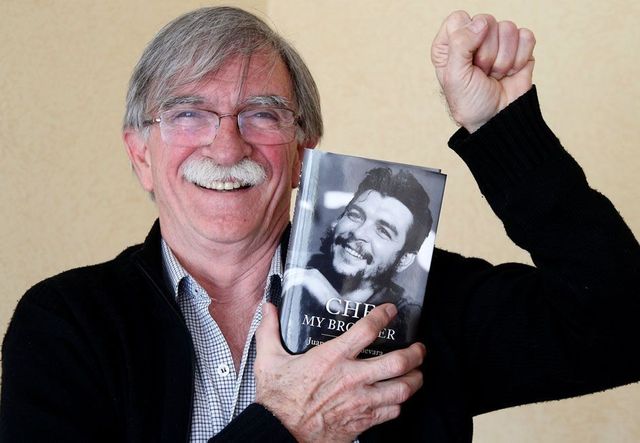

Ein fröhlicher Kauz steht da im Türrahmen. Der Seehundeschnäuzer konkurriert mit der viel zu tief sitzenden Brille und dem halb geöffneten Hemd um den ersten Blickfang. Das könnte der Portier oder der Privatsekretär des Schriftstellers Juan Martin Guevara sein. Der Mann sagt: »Buenos dias, señor. Sie kommen zehn Minuten zu spät. Was soll nur aus dieser Welt werden, wenn nicht einmal mehr die Deutschen pünktlich sind!« Er beklatscht sich selbst für diesen Scherz, dann verlässt er sofort wieder den Raum, das Vorzimmer, wie es scheint. Man denkt sich: Aha, wahrscheinlich wird er den Besuch jetzt beim Hausherren anmelden.

Tatsächlich stellt sich das Vorzimmer bald als das einzige Zimmer dieses Büros heraus. Und dass der mutmaßliche Privatsekretär und der Hausherr ein und dieselbe Person sind, das wird klar, als er mit einem Blech voll Zuckerstückchen aus der Teeküche zurückkehrt, die gleichzeitig das Badezimmer ist. »Hab uns etwas zu Essen bestellt. Das wird ja etwas länger dauern.«

In dem folgenden Gespräch, das acht Stunden dauert, auf zwei Tage verteilt, wird Juan Martin Guevara die Geschichte seines Lebens erzählen. Ein Leben, das von dem seines fünfzehn Jahre älteren Bruders Ernesto »Che« Guevara nicht zu trennen ist. Weil es in dessen langen Schatten spielt.

Wie Che aussieht, das weiß die ganze Welt. Sein Gesicht wurde millionenfach auf T-Shirts, Postkarten, Schlüsselanhänger und Kühlschrankmagneten gedruckt. Juan Martin Guevara sagt, er verabscheue die Kommerzialisierung seinen Bruders, trotzdem hat sich bei ihm reichlich Che-Nippes angesammelt: eine Spieluhr mit dem berühmten Lied vom »Comandante Guevara«, ein kleiner Zinnsoldat, besser gesagt, einen Zinn-Rebellenführer sowie eine kubanische Flagge aus Revolutionstagen, die noch nie gewaschen wurde.

Der kleine Guevara ist ein Fan des großen Guevara. Er hat im Lauf der Jahre festgestellt: »So eine Verwandtschaft ist weder ein Karma, noch ein Rucksack, weder schlecht, noch gut. Es ist eine Realität, an der sich nicht rütteln lässt. Man akzeptiert das oder man ist verloren.«

Juan Martin Guevara hat im Gegensatz zu seinem Bruder Ernesto nie studiert, er ist nie von seiner Heimatstadt Buenos Aires aufgebrochen, um die Welt zu erobern und er hat auch nie eine kubanische Revolution angeführt. Das heiß aber nicht, dass er ruhige Zeiten hinter sich hätte. Acht Jahre lang saß er in verschiedenen Kerkern der argentinischen Militärdiktatur, wegen sozialistischer Umtriebe, wie er sagt. Danach arbeitete er als Lastwagenfahrer, als Sportjournalist, als Käselieferant, als Trödelhändler und als Zigarrenverkäufer. Jetzt, mit 73 Jahren, hat er sich noch einmal ein neues Berufsfeld erschlossen: Er ist jetzt Buchautor auf Lesereise. Sie haben ihn nach Paris eingeladen, nach Madrid und nach Berlin. »Erstaunlich für einen, der gar nicht vernünftig schreiben kann«, sagt Guevara. Seine Selbstironie ist verblüffend. Er sagt, er habe sie sich von Ernesto abgeguckt.

In seinen demnächst erscheinenden Memoiren, die er zusammen mit der französischen Journalistin Armelle Vincent verfasste, erzählt Juan Martin Guevara die Geschichte des Rebellen aus der Familienperspektive. Wie er sich von einem ziellosen Herumtreiber in einen kubanischen Comandante und schließlich eine globale Werbefigur verwandelte – und trotzdem immer ein Muttersöhnchen blieb.

Foto: rtr