Einundzwanzigtausendeinhundertundsiebzig. So viele Handyfotos sind auf meinem Laptop gespeichert. Aufgenommen seit dem Jahr 2008, macht runtergerechnet zehn Fotos pro Tag. Auf den meisten, ich schätze auf 15 000, ist meine jetzt fünf Jahre alte Tochter zu sehen. Zum Vergleich: Sämtliche Fotos meiner Kindheit und Jugend passen bequem in einen Schuhkarton. Es sind alles in allem etwa 150 Bilder. Der Karton steht bei meiner Mutter, ich hole ihn alle paar Jahre aus dem Regal. Wenn ich so weitermache, übergebe ich meiner Tochter zum 18. Geburtstag mehr als 50 000 Kinderfotos, in 333 Schuhkartons. Mal sehen, wie sehr sie sich darüber freut.

Also, ich fotografiere zu viel. Und ich vermute, dass Sie auf Ihrem Smartphone ähnlich viele Bilder gespeichert haben wie ich (4951), unsere Moderedakteurin (3691) oder die Praktikanten (1208, 1619, 1451). Ein befreundeter Kindergartenvater musste sich gerade eine neue externe Festplatte kaufen. Die alte war vollfotografiert. 500 Gigabyte. Meine Bürokollegin schätzt, dass sie »ungefähr 5000 Fotos« ihrer Tochter hat, »ich lösche aber bewusst viel«, meinte sie. Auf Facebook werden pro Woche mehr als 1,75 Milliarden Fotos hochgeladen. Als die heimkehrende Nationalmannschaft im Juli in Berlin empfangen wurde, fuhr der DFB-Bus durch ein Meer aus Smartphones. Die Titelseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zeigte das Bild am nächsten Tag – es sah bizarr aus: Man erkannte kaum Gesichter darauf, nur Arme, die Handys hochhalten. Und die Spieler? Einer hielt den WM-Pokal, der Rest hatte Handys in der Hand und fotografierte.

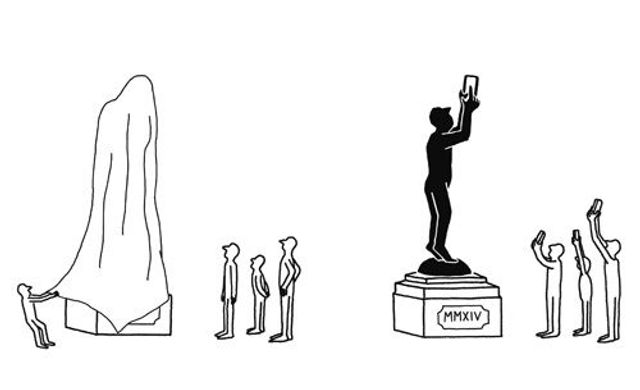

Sobald es historisch wird oder bewegend – ein erster Kinderschritt, ein Sonnenuntergang –, greifen wir hektisch zum Mobiltelefon: Alles soll, muss festgehalten werden. Wie gut diese Handyaufnahmen sind, scheint nicht so wichtig zu sein. Wer hat heute noch eine Spiegelreflexkamera dabei? Vielleicht sogar Objektive? Beim Empfang der Fußballer ging es nicht darum, ein gelungenes Foto von den Weltmeistern zu haben, sondern um ein Beweisfoto der eigenen Anwesenheit – und das darf auch grobpixelig sein. Oder denken wir an Selfies, die reinste Form der Handyfotografie: Dass man aus einer Armlänge Entfernung kaum gute Fotos schießen kann, ist egal – solange der Pool, die Party, der Prominente im Hintergrund zu erkennen ist. All die mittelmäßigen Handybilder dann auf Fotopapier entwickeln zu lassen lohnt sich nicht, man lädt sie in soziale Netzwerke. Facebook und Instagram sind der Dia-Abend, der niemals endet.

Dass Handyfotografie uns eitler macht, ist aber das kleinere Problem. Die Psychologin Linda Henkel von der Fairfield University in Connecticut, USA, hat in einer Studie herausgefunden, dass fotografierende Museumsbesucher sich später schlechter an die ausgestellten Kunstwerke erinnern. Außerdem nehmen sie von vornherein weniger Details wahr. Das ist der Fluch der Handyfotografie: Wir wollen den Moment festhalten, und dadurch verpassen wir ihn. Bei jeder Aufnahme haben wir weniger von dem Augenblick, von dem wir gerade durch die Aufnahme mehr haben wollten. Man hört, riecht, spürt nicht mehr, was um das 3,5-Zoll-Display herum passiert. Wie ein Schriftsteller, der im Moment eines Kusses überlegt, wie er diesen Kuss beschreiben soll.

Mein Rat an Sie (und vor allem auch an mich selbst): Wir sollten uns mal wieder auf unsere Augen verlassen. Die können das so viel besser: etwas festhalten. Technisch brillant in 3D und mit High Definition. Einfach nur zusehen, wenn das Kind den ersten Schritt macht (dann kann man es übrigens auch auffangen, wenn es beim zweiten Schritt stolpert). Keine Sorge: Unser Gedächtnis hat genug freien Speicherplatz, geschützt von einer dicken Schädeldecke, sicher vor Computerviren und Festplattendefekten. Nicht zwanzig Fotos vom Sonnenuntergang machen, sondern nur eins, wie früher, als Agfa-Filme maximal 36 Bilder hergaben, die mitunter für den ganzen Urlaub reichen mussten.

Ein Foto genügt ja schon, um den Film vor dem inneren Auge zu starten. Ich muss hier nur schreiben: »Wo waren Sie, als Mario Götze das 1:0 im Endspiel schoss?«, prompt haben Sie den Moment wieder präsent: Ihr Sofa, die Großleinwand, den Jubel, die Freude. Oder 1990, Brehmes Elfmeter: Ich sehe mich vor dem Fernseher, 13 Jahre alt, für ein Tor betend. Neben mir mein inzwischen verstorbener Vater, die Erinnerung macht ihn kurz lebendig. Wie wir uns umarmen, als der Ball im Tor liegt. Wie schön, dass uns kein Handy dabei störte.

Illustration: Leonhard Rothmoser