Endlich ist ein Türke der lustigste Deutsche: Letztes Jahr hat Bülent Ceylan Mario Barth als erfolgreichsten Comedian abgelöst. Nicht nur, dass er zum zweiten Mal den Deutschen Comedy Preis gewann, er trat auch vor 40 000 Menschen in der Frankfurter Commerzbank-Arena auf, hatte seine eigene Show auf RTL und war – zusammen mit Karl Lagerfeld und einer Ministerpräsidentin – Gast bei der allerersten Wetten, dass . . ?-Sendung mit Markus Lanz.

Offensichtlich hat da einer gezeigt, dass es möglich ist, in Deutschland auch mit einem Namen wie Bülent Ceylan bis ganz nach oben zu kommen. Auf jeden Fall zahlen Tausende von Menschen Geld dafür, um den Sohn eines türkischen Gastarbeiters auf einer Bühne oder einer DVD lustige Sachen sagen zu hören. Bei so viel gelungener Integration wird sogar Ceylan selbst stutzig: »Was für’n Uffwand!«, rief er bei seinem Frankfurter Stadionauftritt in die Menge, »und das für’n kleinen Türk!«

Aber Ceylan ist kein Türke, er ist Deutscher, das hat er mit seinem Comedy-Kollegen Kaya Yanar (Was guckst du?!) gemeinsam. Er ist sogar deutscher Bildungsbürger, aufgewachsen in Mannheim, Mittelschicht, Abitur, Studium der Philosophie und Politik. Trotzdem lässt er kaum eine Gelegenheit aus, sich selbst als Türke zu definieren. »Die Leute haben bezahlt und wollen den Türken schwitzen sehen«, so nennt er das, was er macht. »Ich bin der Türk«, das erwähnt er sehr oft in seinem Programm. »Türkebub« lässt er seine Mutter sagen, »Türkle« den Schwaben. Ceylans aktuelles Bühnenprogramm heißt Wilde Kreatürken.

»Türk« – er muss das Wort nur aussprechen, und die Leute brüllen. Dementsprechend oft tut er es. Einer Pointe bedarf es nicht mehr. »Jetzt kommt wieder das Klischee, der Türke kann kein Auto fahren«, ruft er in den Saal, als er bei Lanz nach seiner verlorenen Wette eine Studiorunde auf einem Mini-Traktor fahren soll. Als der Moderator ihm zwei Minuten später das Mikrofon zurück an den Hosenbund klemmt, witzelt er: »Hey! Markus Lanz an meinem türkischen Popo!« Als Sohn eines Türken darf er das, sich über sich selbst lustig machen, trotzdem liegt immer auch ein Stück Unbehagen in der Luft, wenn einer so sehr seine Andersartigkeit, seine Differenz zum – was auch immer das ist – deutschen Normalbürger herausstellt; nicht unmittelbar, der Mann ist ja sympathisch, die Leute lachen mit ihm, nicht über ihn, eher auf längere Sicht und wenn man mal darüber nachdenkt, was das eigentlich ist, deutsche Comedy, und worüber sie sich auf welche Weise lustig macht.

Es ist verlockend, die folgenden Fragen nicht zu stellen, weil der Comedy-Boom der letzten zwanzig Jahre nur Gewinner zu kennen scheint: die Künstler, die Millionen verdienen, das Publikum, das sich schlapp lacht, und die Integration, die ganz nebenbei vorangetrieben wird. Und trotzdem: Könnte es nicht auch sein, dass solche Sprüche die Integrationsdebatte nicht befördern, sondern blockieren? Dass die sogenannten Comedians Stereotypen nicht aufbrechen, sondern bestätigen, reproduzieren, verfestigen? Dass am Ende die deutsche Comedy-Szene insgesamt ein Rückzugsort für längst überwunden geglaubte Ressentiments gegenüber (nicht nur ethnischen) Minderheiten ist?

Bisher lautet die Antwort: Nein. Im Gegenteil. Der Spiegel würdigt Ceylan als »humoristische Integrationsfigur«. Yanar wurde vor ein paar Jahren »für besondere Dienste um die Völkerverständigung« ausgezeichnet. Aber was ist das wert in einem Land, in dem einer wie Bushido den Integrations-Bambi abräumt?

Es klingt paradox, aber Ceylan, Yanar oder der schwarze Comedian Dave Davis sind so erfolgreich, weil es dem Humor in unserem kleinen Land schlecht und der Integrationskultur nicht gut geht: Einerseits waren wir noch nie so politisch korrekt wie heute, zumindest tun wir so, als wären wir es. Das gesellschaftliche Klima ist geprägt von einem fast totalitären Sinn für Respekt und Toleranz; leider hat da, wo Toleranz herrscht, die Gleichstellung noch nicht stattgefunden; sie ist der Befund, nicht die Lösung für gesellschaftliche Ungleichheit. Andererseits orientieren wir uns im Alltag an einem ziemlich starren Koordinatensystem: Gut, das sind Bio-Fleisch, zweisprachige Kitas, weibliche Führungskräfte, erneuerbare Energien, soziale Netzwerke, authentische Politiker und alles mit Ingwer und Yoga; schlecht sind Auslandseinsätze der Bundeswehr, Atomstrom, die FDP, gierige Vorstände, Zigaretten, und wenn einer »Sprechstundenhilfe« statt »medizinische Fachkraft« sagt. Alte Tabus sind gefallen, neue entstanden, man muss nur mal öffentlich erklären, dass man gegen die Frauenquote ist. Die Atmosphäre ist derart moralisch aufgeladen, dass viele wichtige Debatten zu zaghaft geführt und relevante Argumente zugunsten sentimentaler Solidaritätsbekundungen unterdrückt werden. Für Humor bleibt da nicht viel Platz, weil es ihn in einer politisch korrekten Form nun mal nicht gibt, zumindest nicht, wenn er gut sein soll. Im Witz ist immer einer das Opfer. Witz ist schmutzig, wertend, respektlos, manchmal aggressiv, oft drückt er ein Überlegenheitsgefühl aus – alles Dinge, die von unserer Gefühlsgesellschaft heftig abgelehnt werden.

Ist es wirklich immer noch lustig?

Da kommt der Quatsch Comedy Club – hochkorrekt von einem Schwulen moderiert – wie ein erlösendes Ventil daher: endlich ein Ort, an dem wir machen können, ja sollen, was wir sonst nicht dürfen, weil sich irgendjemand diskriminiert fühlen könnte, nämlich dicke Frauen eklig, türkische Proleten lächerlich und schwarze Putzmänner putzig finden. Oliver Pocher fragte letztes Jahr bei einem Auftritt in die vollbesetzte Berliner Max-Schmeling-Halle: »Was wäre Deutschland ohne Türken?« Die Antwort: »Sauber und sicher.« 8000 Zuschauer johlten, Menschen, die ganz sicher dafür sind, dass die NPD endlich verboten wird. Auch Ceylan stellt Vorurteile auf die Bühne: der Pole, der Autos klaut, der Libanese, der für eine Bombenstimmung sorgt, der Deutsche, der gern wandern geht und so klingt wie Adolf Hitler. »Aber«, findet er, »die Klischees werden gebrochen, indem die Leute drüber lachen.«

Die Frage ist, ob das stimmt: Ist es wirklich immer noch lustig, »die« statt »der« Westerwelle zu sagen? Und steckt nicht in jedem Gelächter immer auch die Erleichterung darüber, dass es einen nicht getroffen hat, ein kollektives Aufatmen, dass man nicht gemeint ist? 2007 erschien eine Studie zu den Humorformen in deutschen Comedysendungen. Das Ergebnis: 33 Prozent der Witze beinhalteten Aggressivität und Feindlichkeit. Immerhin 16 Prozent der Pointen zielten auf Ausländer, elf Prozent auf Schwule. Witze über Behinderte kamen nicht vor. »Was hast du eigentlich gegen Ausländer?«, wurde Bülent Ceylan mal nach einem Auftritt von einem achtjährigen Jungen gefragt. Es ist bekannt, dass in seinem Publikum nicht nur Erwachsene sitzen. Es ist diese »interkulturelle Verwirrung« (Taz), aus der nicht nur Thilo Sarrazin, sondern auch die Ethno-Comedians Kapital schlagen.

Natürlich haben Ceylan und Yanar das Türkenbild der Deutschen auch positiv geprägt. Allein die Tatsache, dass sie Erfolg haben, ist der Beweis dafür. Ein türkischstämmiger Komiker vor 40 000 Menschen in einem deutschen Stadion – vor zwanzig Jahren wäre so was nicht möglich gewesen. Das Thema Integration liegt beiden am Herzen, aber was sagt es aus, dass ein Comedian mit Migrationshintergrund offenbar nur dann erfolgreich sein kann, wenn er diesen ständig thematisiert? Der Dramatiker René Pollesch erkennt auf unseren Bühnen einen gefährlichen Kreislauf von Repräsentation und Reproduktion von Vorurteilen: »Im Theater werden schwarze Schauspieler fast immer als Zimmermädchen oder Sklaven eingesetzt. Einen schwarzen Hamlet, einen schwarzen König Lear, einen schwarzen Don Carlos findet man selten.« Dabei ist die Geschichte, die in den jeweiligen Stücken erzählt wird, auch ihre Geschichte. Das Problem ist die fixe Rollenzuschreibung: Der Schwule bleibt immer der Schwule. Der Schwarze der Schwarze. Die Dicke die Dicke. Und der Türke der Türke, selbst wenn er gar keiner ist. Man kann darin schon ein Problem sehen.

Bülent Ceylan spricht kein Türkisch. Er erwähnt das ständig, zum Beispiel wenn er erzählt, dass er die türkischen Leserbriefe nicht versteht, und überhaupt, er sei ja integriert. Der Migrationsforscher Thomas Faist sieht darin eine »problematische Distanzierung von der eigenen Gruppe«, also auch vom Türkenproll Hasan, der anschließend auf der Bühne mit Kamm und Goldkettchen karikiert wird. Streng genommen macht sich da also einer nicht über sich selbst lustig, sondern über die anderen, die weniger Integrierten, die, die nicht auf einer Bühne, sondern in Neukölln am U-Bahnhof stehen. Faist nennt das »Hierarchisierung innerhalb der Minderheitsgesellschaft« und erkennt in der deutschen Stand-up-Szene durchaus ein mehrheitsfähiges Biotop für Diskriminierung – genau wie im Fußball: »Nationalist sein ist verboten – außer im Fußballstadion.«

Andere Soziologen argumentieren genau umgekehrt: Gerade der perfekte Mannheimer Dialekt Ceylans trage dazu bei, seine Rollenklischees ironisch zu brechen, und überhaupt sei es doch ein schöner Moment geglückter Integration, wenn Türken und Deutsche in einer Halle sitzen und im gleichen Moment lachen. Aber wird jemand automatisch nicht diskriminiert, nur weil er sich nicht diskriminiert fühlt? Und ist es korrekt, jemanden zu diskriminieren, nur weil man es ironisch tut? Im Februar 2012 forderte der hessische Landesausländerbeirat eine öffentliche Entschuldigung vom Hessischen Rundfunk. Der hatte in seiner Sendung Frankfurt Helau die Witze einer als Türkin verkleideten deutschen Zahnärztin gesendet. Einer ging so: »Was heißt Babywindel auf Türkisch?« Antwort: »Gülle-Hülle.« Die Frage ist, ob der Gag an sich türkenfeindlich ist oder nur, weil er von einer Deutschen kommt.

Natürlich ist Witz eine Kulturtechnik, ein kontrolliertes Überschreiten von Grenzen mit dem Ziel, das Unsagbare diskutierbar zu machen. Wo Menschen lachen, wird immer mehr verhandelt als nur ein Gag. Es geht um Denkverbote, Toleranzgrenzen, Herrschaftsverhältnisse, Macht und Ohnmacht. Aber empirische Studien haben gezeigt, dass Menschen mehr über Witze lachen, je besser die Opfer des Witzes den eigenen Vorurteilen entsprechen. Ob es da sinnvoll ist, wenn ein Schwarzer einen schwarzen Klomann bei »McDonald’s« spielt, dessen beste Freunde ein paar Illegale und Hartz-IV-Empfänger sind? Oder Cindy aus Marzahn, bei der jede zweite Pointe darauf beruht, dass sie für irgendwas zu dick oder zu hässlich ist: für ein Kleid, für eine Sendung, für einen Mann. Es ist wie beim »Türk«, die Leute finden das lustig, immer wieder, es ist eine Art Leitmotiv, ein Running Gag geworden. Und natürlich kann man sich darüber freuen, dass eine übergewichtige Frau im Deutschland des 21. Jahrhunderts erfolgreich sein kann.

Man könnte aber auch sagen: Gerade weil sie Erfolg hat, ist sie der pinkfarbene Beweis dafür, dass übergewichtige, nicht attraktive Frauen in unserer Gesellschaft nach wie vor heftig diskriminiert werden. Sie ist lediglich der kalkulierte Tabubruch, die Ausnahme von der Regel, der es gelungen ist, aus ihrer Not eine Tugend zu machen. Gerade weil sie für eine Wetten, dass . . ?-Assistentin zu dick ist, hat sie die Stelle bekommen – als bestmögliche Karikatur von Michelle Hunziker. Dass sie ihre Rolle aus einer Position der Stärke heraus spielt, ändert nichts an der Mechanik. Im Dezember erschien ein Porträt über sie in der New York Times: »Mit ihrer lockigen, wasserstoffblonden Perücke und dick aufgetragenem pinkfarbenen Lidschatten« verkörpere sie die »schlimmsten Vorurteile über eine weibliche Sozialhilfeempfängerin aus Ost-Berlin«. Jetzt wissen sie also sogar an der amerikanischen Ostküste, wie eine Sozialhilfeempfängerin aus dem Osten aussieht.

Die Comedy-Bühnen mögen bunt dekoriert sein, die Inhalte, die dort zur Sprache kommen, sind oft gefährlich verallgemeinernd, undifferenziert und diskriminierend. Die Atmosphäre ist eher unfein, laut und grell – ein bisschen wie Ingo Appelt. Der lässt in einem Sketch einen Türken zu sich sagen: »Hey, du hast meine Mutter gefickt.« Darauf Appelt: »Ja, doch, ich erinnere mich, war das so eine kleine Dicke mit Kopftuch?« Was hier fehlt, ist eine Wärme, auch eine Sympathie für das, worüber man sich lustig macht. Die innere Haltung trägt extrem dazu bei, ob ein Witz als diskriminierend oder integrativ zu bewerten ist. Auch der türkischstämmige Kabarettist Serdar Somuncu sagte vor einem Jahr mal in einem Interview, »dass einige nicht mehr unterscheiden können, ob ich ihr Ressentiment bestätige oder unterwandere«. Er hat sich inzwischen von seinen Stand-up-Kollegen distanziert – mit einem Rap-Song, Titel: Comedy. Eine Textstelle geht so: »Im Grunde genommen ist das Lustigsein/ ein Job wie jeder andere auch/ du machst dich nur klein (…) Wenigstens hab ich ihnen die Wahrheit gesagt/ hab Kanaken gespielt und auf Durchbruch gezielt/ hab den Ausländer gegeben/ alle dachten, es wär Leben.«

Hasan, Cindy und Motombo

»Hasan«

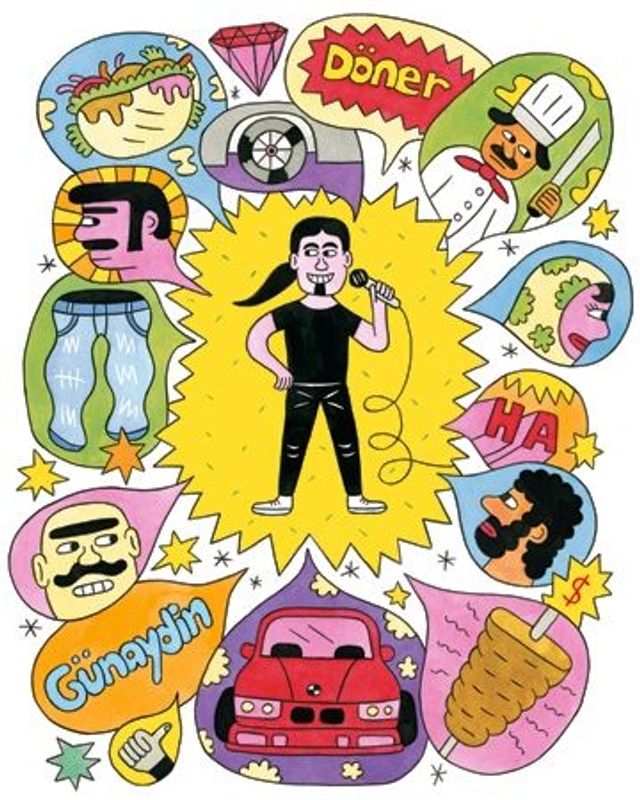

BÜLENT CEYLAN

»Produzier misch net«, warnt der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan, wenn er als Türkenproll Hasan auf die Bühne kommt. Wirklich lustig?

»Cindy aus Marzahn«

ILKA BESSIN

»Ich sehe einfach zu gut aus«, findet Cindy aus Marzahn. Das genügt schon, damit alle brüllen.Die Frage ist nur: Lachen sie über Cindy oder die Dicken?

Motombo Umbokko«

DAVE DAVIS

»Makkdonald-Klo is bessa wie Hass IV«, sagt Klomann Motombo. Es kann auch problematisch sein, wenn der Schwarze sein eigenes Klischee verkörpert.

Illustrationen: Andy Rementer