Der 22. Juli ist der »Tag der Hängematte« … Auf RTL startet die Show Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand … Als ich kurz vor dem Schlafengehen auf Twitter durch solche harmlosen Meldungen scrolle, wird mir ein Tweet angezeigt, den ich seitdem nicht vergessen kann. Ein Vater twittert auf 99 Zeichen: »Ich habe heute unseren vierjährigen, über alles geliebten Sohn beerdigt, und was habt ihr so getan?«

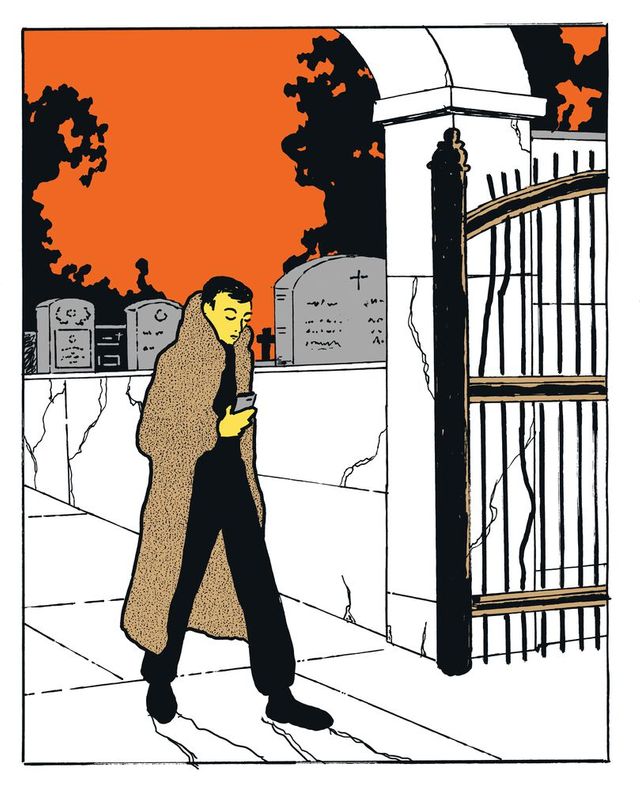

Bis dahin war mein 22. Juli ein freundlicher, sonniger Sommertag – und plötzlich stehe ich am Grab eines Vierjährigen. Als ich den Satz ein zweites Mal lese, kann ich nicht anders, als mir den Gang über den Friedhof vorzustellen, dem kleinen Sarg folgend. Der Tweet eines Mannes, den ich nicht kenne, treibt mir Tränen in die Augen. Ich scrolle mich traurig davon.

Neben der Betroffenheit ist da aber noch ein anderes Gefühl in mir: Irritation. Hat man am Tag einer Beerdigung noch den Sinn für Twitter? Ist einem dann die Formulierung wichtig? Nimmt man die Likes unter dem Eintrag wahr? Trauer ist nichts, was man auf eine bestimmte Art zu verrichten hat, aber dass sie so offen auf Twitter ausgedrückt wird, zeigt vielleicht, dass sich etwas verändert in unserem Umgang mit dem Tod, der Furcht davor und unserem Verlustschmerz.

In den folgenden Wochen und Monaten fallen mir immer wieder Tweets auf, die in wenigen Zeichen härteste Schicksalsschläge erzählen. Eine Auswahl:

»Heute ist der letzte Tag in meiner Wohnung, bin grad ziemlich down! Ziehe morgen quasi in mein ›letztes‹ Zuhause für dieses Leben, komisches Gefühl! Obwohl ich weiß, dass es nicht mehr anders geht.«

Das schreibt eine Frau Anfang August. In der Twitter-Kurzbiografie steht, dass sie unheilbar an Krebs erkrankt sei und in ein Pflegeheim ziehen müsse, dahinter ein Emoji mit heruntergezogenen Mundwinkeln.

»Mein Vater stirbt gerade und ich begleite ihn. Bitte bleibt mir auf Twitter gewogen«, tweetet eine Frau Mitte August 2020.

Im September schreibt jemand: »Mach’s gut, Mutti #fuckcancer.«

Im selben Monat, eine Frau: »Zu erfahren, dass man laut Prognose der Ärzte nur noch wenige Wochen zu leben hat, ist … Ja, was ist es? Es ist furchtbar, weil ich weiß, dass ich nicht nur einem liebenden Ehemann + fürsorglichen Eltern sondern auch 5 Kindern ein Stück aus ihren unschuldigen Herzen reißen werde.«

Dieser letzte Tweet, der in Teilen wie ein Selbstgespräch formuliert ist, klingt wie der Eintrag eines Tagebuchs. Oder wie ein Brief an eine enge Freundin. Beim Lesen fühle ich mich wie ein Eindringling, wie ein Gaffer.

Wie reagiert man auf so viel fremdes Leid in seiner Timeline? Ist es Voyeurismus, wenn ich mir das Foto eines todkranken Kindes im Tweet des Vaters größer zoome? Wie aufrichtig ist meine Anteilnahme, wenn ich nach meinem Like unter »#fuckcancer« weiterscrolle und direkt über einen witzigen Fußball-Post lachen muss? Passt ein Like-Herzchen für beide Anlässe: Fußball und Krebs?

Und dann dieses: Und ihr so? – Wie war dieser Nachsatz im Tweet des Vaters wohl gemeint? Ist das vorwurfsvoll? Zynisch? Aus einem Gefühl der Kränkung geschrieben, weil der Rest der Welt sich einfach weiterdreht, während man sein Kind mit Erde und Blumen bedeckt?

»In dem Moment, in dem man so etwas tweetet, ist der Schmerz wohl so groß, das muss dann einfach raus, da denkt man nicht so drüber nach«, meint der Soziologe Thorsten Benkel. Er lehrt an der Universität Passau, forscht seit zehn Jahren zum Thema Trauer und sieht dabei, wie die Menschen den Tod auf jede neue Plattform mitnehmen. Erst waren es Trauer-Blogs, dann Facebook-Kondolenz-Gruppen, später Twitter-Threads über Chemotherapien und Instagram-Selfies aus der Aussegnungshalle. Es gibt Menschen, sagt Benkel, die das Einschläfern ihrer Tiere auf Youtube stellen – und Fälle, wo die sterbende Oma gefilmt und das Video hochgeladen wird, etikettiert mit »Last Moments«.

Tod und Trauer digitalisieren sich. Start-up-Firmen arbeiten an Avataren, die man zu Lebzeiten mit seinen politischen Ansichten und Vorlieben füttert, damit Angehörige nach dem Tod mit diesem künstlichen Ich kommunizieren können. Das soll den Abschied leichter machen.

»Die Funktion sozialer Netzwerke ist zu zeigen, was ich kann und wer ich bin. In diese Darstellungslogik und den Drang, den anderen permanent etwas von sich zu bieten, wird auf paradoxe Weise auch der Tod mit hineintransportiert – das eigene Sterben, Krankheit oder Trauer werden zum Event, das ein Ausrufezeichen setzt.« Thorsten Benkel schweigt kurz am Telefon, hört seinen Worten nach und sagt dann, so negativ meine er das gar nicht: »Wir alle wollen jemand sein. Und gerade die jungen Leute fühlen sich unter Druck gesetzt, sich digital darzustellen.«

Wenn man einen Nachmittag lang durch die Alte Pinakothek in München läuft oder jedes andere Museum mit alten Meistern, wird man all diese Themen wiederfinden: das Sterbebett, das Dahinsiechen an Krankheiten, die Tränen der Angehörigen – und die Faszination der Kunst für den Tod. Auch Filme, Musik, die Literatur sind seit jeher voll davon, der deutsche Bestsellerautor Wolfgang Herrndorf schrieb bis zu seinem Tod 2013 einen Blog über seine schwere Krankheit. Neu ist das radikal Exhibitionistische, das im Internet ohne Aufwand möglich ist. Das Selfie am Grab, das Beileid-Liken, das Video vom letzten Atemzug.

Muss man darüber erschrocken sein? Der Tweet des Vaters über seinen vierjährigen Sohn hat rund 5400 Likes bekommen und damit noch viel mehr Menschen erreicht. In den Kommentaren darunter kondolieren dem Vater andere Eltern, die ebenfalls Kinder verloren haben. Der Vater fragt eine schon länger trauernde Angehörige, ob man irgendwann lerne, mit diesem Schicksal umzugehen. Twitter erschafft eine Selbsthilfegruppe.

Alte Bestattungskonventionen werden dafür seltener: die immer gleichen Formulierungen in den Sterbeanzeigen der Lokalzeitung, der Leichenschmaus, das Jahr in Schwarz für die Witwe, der Trauerschleier, das Wehklagen am Grab, die Größe der bestellten Trauerkränze als Dorfgespräch. Was die anderen denken, wird beim Tod weniger wichtig, was man selbst fühlt, dagegen mehr.

Wenn ein Kind stirbt, wollen die Eltern vielleicht, dass die Welt mitbekommt: Es gab für ein kurze Zeit dieses wundervolle Wesen. Man hinterlässt als Vater per Tweet bleibende Spuren, wo die Fußabdrücke eines Vierjährigen noch nicht tief genug sein konnten. Und man riskiert mit einem Trauer-Tweet auch weniger als sonst oft in diesem gehässigen Netz: »Wer über seinen Schmerz schreibt, hat vorher schon von anderen ähnliches Feedback gelesen, die Angehörigen wissen, es gibt keine schlimme Resonanz, sondern meistens viel Zuspruch«, sagt

Benkel.

Den Schmerz auf Twitter zu teilen, ohne genauen Adressaten, heißt aber auch, ihn Unbeteiligten und Unfreiwilligen zuzumuten. Der britische Lyriker W. H. Auden schrieb in einem Gedicht über das Trauern: »Lasst Flugzeuge kreisen, klagend im Abendrot / An den Himmel schreibend die Botschaft: Er ist tot / (…) Fegt die Wälder zusammen und gießt aus den Ozean / Weil nun nichts mehr je wieder gut werden kann«. Wer auf eine Beerdigung geht, will den Hinterbliebenen im besten Fall etwas von diesem Schmerz abnehmen. Wer auf Twitter aber einfach nur mal schauen wollte, kann davon überfordert sein.

Und stumpft man nach dem fünften Eintrag dieser Art ab? Tut der neue, große Rahmen – weg von der lokalen Todesanzeige, hinein ins weltweite Netzwerk – dem Nachruf gut? Thorsten Benkel glaubt, dass man nach und nach routinierter mit solchen Tweets umgehen wird. Diese in unpassenden Momenten überliest wie Werbung oder wegklickt wie anstößige Inhalte. Bis der Tod wieder eine neue Technik findet, uns zu berühren.