Berlinale. Letzter Tag und Schluss: Unser Autor möchte ein Mammuth werden

The Killer Inside Me USA, Großbritannien, 2009, 120 min.

Regie: Michael Winterbottom

Darsteller: Casey Affleck, Jessica Alba, Kate Hudson

Im Wettbewerb

Wahrscheinlich gibt es Menschen, die gerne dabei zusehen, wie Frauen totgeprügelt werden. Wahrscheinlich gibt es Menschen, die einem erklären könnten, dass man dabei auch zusehen kann, wenn man es nicht gerne tut; irgendein Grund findet sich ja immer. Und wahrscheinlich ließe ich mich von manchen dieser Gründe sogar überzeugen. Es ist ja nicht so, dass ich an gewalttätigen Filmen nie etwas gefunden hätte - manchmal ein Vergnügen, das mir selbst unheimlich erschien, manchmal eine moralische Erkenntnis, die sich nur einstellte, weil ich in ein Grauen geschaut hatte, das ich noch nicht kannte. Aber von Michael Winterbottoms neuen Film "The Killer Inside Me" fühle ich mich nur belästigt.

Ein in seiner Gemeinde gut gelittener Polizist, der im Verborgenen Frauenkörper kaputt haut, weil er von seiner Mama eine Macke fürs Leben bekam - das hat man im Kino schon hundert Mal gesehen. So ähnlich jedenfalls.

Und selbst wenn es überhaupt nicht ähnlich war, hat man im Kino schon so oft ansehen müssen, dass in vermeintlichen Ehrenmännern Psychopathen stecken, dass einem nicht nur der Film wie ein Klischee vorkommt, sondern auch man sich selbst beim Zusehen: Als jemand, der an den dafür vorgesehenen Stellen erschrocken ist und nach der Vorführung "Pulp" oder "schmutzige kleine Geschichte" oder etwas anderes in dieser Art denken kann.

Eine Erkenntnis kommt auch nicht rum beim Ansehen dieser albernen Geschichte. Es sei denn jene, dass einem Regisseure nicht mehr behagen, die ihre Zuschauer mit Mutproben behelligen. Das findet man mit siebzehn toll. Und irgendwann nur noch entsetzlich öde.

***

Mammuth Frankreich, 2010, 90 min.

Regie: Benoit Delépine, Gustave de Kervern

Darsteller: Gérard Depardieu, Isabelle Adjani, Yolande Moreau, Miss Ming, Anna Mouglalis

Im Wettbewerb

(Filmszene: Gérard Depardieu als Mammuth)

Mammuth hat lange im Schlachthaus gearbeitet, jetzt geht er in Rente. Damit er sie auch bekommt, braucht er noch ein paar Papiere, er hat nie auf einen lückenlosen Lebenslauf geachtet, auf die dazugehörigen Papiere noch weniger. Mammuth ist nicht besonders lebenstauglich.

Wenn er für seine Frau einkaufen geht, gerät er sofort in üble Streitereien. Wenn er zu Hause etwas reparieren will, macht er alles kaputt. Sein Körper ist eine Zumutung, zu groß, zu fett, zu viel, man versteht, warum er Mammuth heißt. Mammuth setzt sich auf sein altes Motorrad und fährt los, um sich die Papiere zu besorgen.

Auf seiner Reise zu den alten Arbeitgebern geht alles schief. Eine Frau klaut ihm sein Geld und sein Handy, danach meldet er sich zu Hause nie mehr wieder, er wüsste gar nicht, wie das geht. Die alten Chefs sind im Urlaub, manche Arbeitsstellen sind jetzt Webdesign-Firmen, es ist eine Welt, in die einer wie Mammuth nicht mehr passt.

Sein Bruder, den er Jahre nicht mehr gesehen hat, ist auf Hochzeitsreise mit einem Top-Model. Sagt Mammuths Nichte, die er zuletzt gesehen hat, als sie noch klein war. Mit seinem Cousin, mittlerweile auch ein alter Mann, spielt er das alte "Wir holen uns gegenseitig einen runter"-Spiel aus der Jugend, aber auch das ist nicht mehr, was es einmal war. Die Nichte, eine von der Art, die im Garten verrückte Müll-Skulpturen macht und seltsame Gedichte schreibt, bringt ihm das Kiffen bei und wie es ist, aufs Meer zu schauen, und irgendwie, er bekommt es gar nicht mit, auch das Ankommen, Runterkommen, Leben.

So ein Film ist "Mammuth". Ein Film, den man mit jeder neuen Wendung noch weniger glaubt und noch inniger mag. Ein Film, in dem nur Leute vorkommen, die Herr Westerwelle zum Arbeitsdienst verdammen und noch ärmer machen will, als sie schon sind. Und die einem näher gehen und bedeutsamer vorkommen als Herr Westerwelle es je könnte - weil sie so viel wärmer, tapferer und wohlgesonnener sind als er.

Mammuth wird von Gérard Depardieu gespielt. Er spielt so gut, wie er schon lange nicht mehr gespielt hat. Man möchte auf der Stelle ein Mammuth werden.

***

Der Morgen danach

Gestern sind die Bären vergeben worden. Wer sie warum bekam, wer weiß das schon? Es ist aber nicht besonders wichtig, wer Bären bekommen hat, so wie der Wettbewerb der Berlinale nicht mehr besonders wichtig ist, bloß noch ein altmodisches Ritual, bei dem man schon lange nicht mehr mitfiebern kann, es ist ja, abgesehen von Cannes und Venedig, bei den meisten Filmfestivals so.

Filmfestivals sind dazu da, dass man eine Woche lang drei Mal täglich ins Kino geht, in Filme, in die man während des Jahrs ziemlich sicher nicht gehen würde, es sei denn, man ist Filmkritiker oder Filmverrückter, der sich alles reinziehen muss. Und wahrscheinlich geht es nicht so sehr um die Filme, die man sich ansieht, sondern um den Luxus, sich ein Mal im Jahr ein paar Tage ins Kino setzen zu können, im Glauben, dort die wahrhaftigeren und dichteren Geschichten zu treffen als im eigenen Leben.

Wie jedes Mal hat man am Morgen danach einen gewaltigen Kater, und nimmt sich vor, es in Zukunft vernünftiger angehen zu lassen. Aber man kennt sich längst gut genug, um zu wissen, dass man nächstes Jahr wieder da sein wird, Tag für Tag, bis man nicht mehr kann. Einen Kater bekommt nur von den Substanzen, mit denen man sich berauschen kann. Warum sollte man darauf verzichten?

**********

Berlinale. Siebter Tag: Buhrufe, Sex und unser Autor schläft mitten in einem (eigentlich guten) Film ein.

Jud Süß - Film ohne Gewissen Österreich, Deutschland 2010, 114 min.

Regie: Oskar Roehler

Darsteller: Tobias Moretti, Martina Gedeck, Moritz Bleibtreu, Justus von Dohnanyi, Armin Rohde

Im Wettbewerb

Sie sitzen da und reden über Halb- und Vierteljuden. Es ist die Pressekonferenz nach Oskar Roehlers "Jud Süß - Film ohne Gewissen", einem Film über die Dreharbeiten zum infamsten Film der deutschen Filmgeschichte, Veit Harlans "Jud Süß" und über dessen Hauptdarsteller Ferdinand Marian, der von Goebbels persönlich ausgewählt wurde, den Juden zu spielen, und danach seines Lebens nicht mehr froh wurde.

Bei der Vorstellung wurde Oskar Roehlers Film noch ausgebuht. Jetzt stellt der Moderator der Pressekonferenz Roehler und seinem Drehbuchautor Klaus Richter erst einmal ein, zwei Fragen zur Faktentreue des Films ohne Gewissen, obwohl auch die Journalisten dringend Fragen stellen möchten, aber wer weiß schon, wie harsch sie ausfielen nach all dem Gebuhe im Berlinale-Palast?

Wie historisch genau ist dieser Film, wird also gefragt, und der Drehbuchautor Klaus Richter erzählt in einem langen nervösen Monolog, dass er acht Jahre an seinem Stoff gearbeitet hat, dass er dem "Jud Süß"-Schauspieler Ferdinand Marian um der inneren Wahrhaftigkeit und der Verdichtung willen eine halbjüdische Frau in die Geschichte geschrieben habe, dass irgendwann auch der mittlerweile verstorbene Frank Beyer seine Geschichte verfilmen habe wollen, es aber dann doch nicht tat, bis sich schließlich Oskar Roehler fand, mit es natürlich ein ganz anderer Film werden musste, "der Oskar traut sich was", sagt Richter, und es wieder einer dieser Sätze, bei denen man in Deckung gehen möchte.

Dann spricht Oskar Roehler. Roehler sagt. Er habe einen Spielfilm gemacht, keinen Dokumentarfilm. Roehler sagt: Wir erzählen Emotionen, das ist unser Beruf. Roehler sagt: Wenn bei Tarantino Hitler und Goebbels in einem brennenden Kino erschossen werden, dann könne er sich doch auch etwas ausdenken. Roehler sagt: Sein Film sei ein Melodram mit satirischen Elementen.

Das Melodramatische in Roehlers Film sind die Gewissensbisse im Gesicht Ferdinand Marians, der von Tobias Moretti mit dem Hundeblick gespielt wird, den man von ihm kennt; die halbjüdische Frau des von Goebbels unter Druck gesetzten Schauspielers, der jüdische Schauspielerfreund, der von der halbjüdischen Frau im Gartenhaus versteckt und dann von den Nazis verhaftet und ins Warschauer Ghetto deportiert wird: die zwei Rollen, die Roehler und sein Drehbuchautor als Zutat zur Geschichte erfunden haben, der inneren Wahrhaftigkeit und Verdichtung wegen.

Roehler hat einen Spielfilm, keinen Dokumentarfilm gedreht, Emotionen sind sein Beruf, wenn er einen Juden und eine Halbjüdin braucht, denkt er sie sich eben aus, warum auch nicht. Der deportierte jüdische Schauspieler heißt Adolf Wilhelm Deutscher, Martina Gedeck sieht auch in Strapsen verzweifelt aus.

Für Goebbels dagegen, sagt Moritz Bleibtreu, habe er sich vom echten Goebbels inspirieren lassen, "dieses Clowneske, das fand ich so geil", sagt Bleibtreu, und: "Die Verführung, das Original zu spielen, war so groß, dass ich mir das geholt habe."

Bleibtreu ist folglich eines der satirischen Elemente in Roehlers Film, man merkt es an dem rheinischen Büttenredner-Sound, in dem sein Goebbels den Jud Süß-Darsteller Ferdinand Marian jovial dort hinnötigt, wo er ihn haben will.

Roehler sagt: Als er das Drehbuch las, erinnerte es ihn sofort an das Filmgeschäft von heute, die Eitelkeit der Schauspieler, ihre Bereitschaft, alles zu tun für den Erfolg. Man will es nicht glauben. Da vorne sitzt das Filmgeschäft von heute und redet über innere Wahrhaftigkeit, moralische Parameter, Verdichtung der Geschichte durch spielerischen Umgang und über Halb- und Vierteljuden. Aber es ist tatsächlich so. Emotionen, das ist unser Beruf.

***

[2]

Rompecabezas Argentinien, Frankreich 2010, 90 min.

Regie: Natalia Smirnoff

Darsteller: Maria Onetto, Gabriel Goity, Arturo Goetz, Henny Trailes, Felipe Villanueva

Im Wettbewerb

Ein argentinischer Spielfilm über eine 50-jährige Hausfrau, die leidenschaftlich gerne Puzzle spielt. Sie ist gut darin. So gut, dass sie Landesmeisterin wird und an der Puzzle-Weltmeisterschaft in Deutschland teilnehmen dürfte, aber das tut sie dann doch nicht.

Es ist tatsächlich ein Spielfilm genau darüber, ein langer ruhiger Fluss, eine schöne Geschichte ohne Aufregungen, aber sehr gut gespielt. Und im Wettbewerb der Berlinale.

Was einen Film zum Wettbewerbsfilm macht, wer versteht das schon? Man guckt gerne zu, man freut sich für Maria darüber, dass sie ratzfatz jedes Puzzle schafft, auch ohne auf die Vorlage gucken zu müssen, dass sie einen netten Puzzlepartner findet, mit dem sie dann auch einmal schönen Sex hat und hinterher ein Geheimnis vor ihrem netten Ehemann.

Es ist sehr gut für die Seele, schönen Sex und schöne Geheimnisse zu haben, man wusste das zwar schon, ehe man ins Kino ging, aber man lässt es sich gerne zeigen, und das war es dann auch schon.

"Rompecabezas" wird sowieso ziemlich sicher nie in ein deutsches Kino kommen und falls doch, ginge niemand hin: "Ein argentinischer Spielfilm über eine 50-jährige Hausfrau, die leidenschaftlich gerne Puzzle spielt" ist keine Inhaltsangabe, die Menschen ins Kino zöge.

Aber schön, dass eine Leidenschaft fürs Puzzlen hat" ist nicht unbdingt die Kurzinhaltsangabe, die Menschen ins Kino zöge, aber schön, dass solche Geschichten erzählt werden.

***

[3]

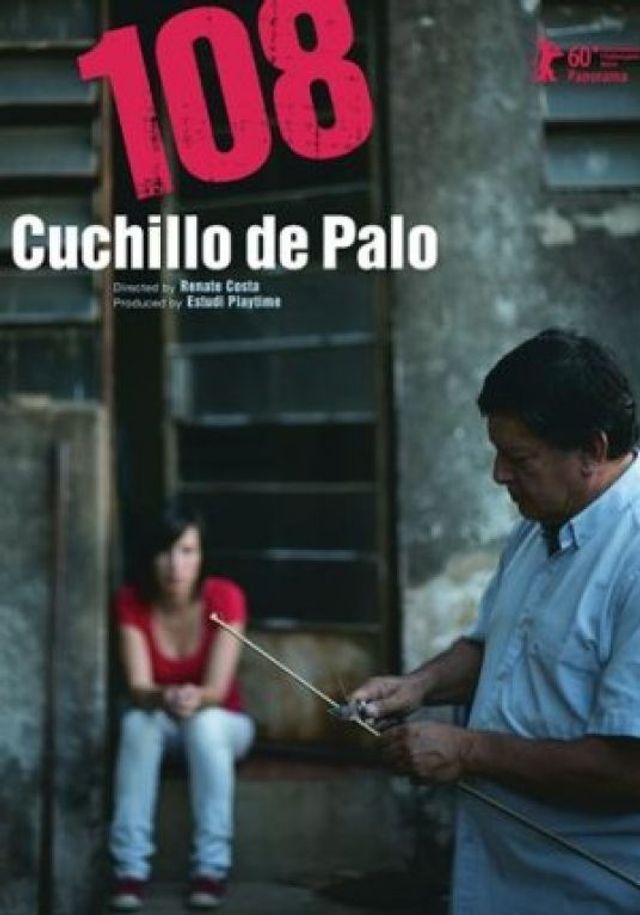

Cuchillo de palo Spanien, 2010, 93 min.

Regie: Renate Costa

In der Reihe Panorama

Die Dokumentarfilmerin Renate Costa hatte einen Anruf ihres Vaters bekommen: Sein Bruder Rodolfe, ihr Onkel also sei tot aufgefunden wurden, "an Traurigkeit gestorben". Also machte sie sich nach Paraquay auf und begann das Leben ihres Onkels zu erkunden.

Rodolfo war ein Schwuler gewesen, und im Paraquay des Diktators Alfredo Stroessners bedeutete das, dass man auf "Homosexuellenlisten" stand, ins Gefängnis kam, wenn die Polizei Sündenböcke brauchte, immer auf der Hut sein musste, sein Leben nur im Verborgenen leben konnte.

Renate Costa begann mit den Menschen zu sprechen, die ihren Onkel gekannt hatten: Ihrem Vater, der ihr ständig Bibelzitate ins Mikrofon sprache, eine Nachbarin Rodolfos, einer Tanzlehrerin, die Rodolfo unterrichtet hatte, einem Transsexuellen, dem er Hormone verkauft hatte.

Und irgendwann während dieser Gespräche schlief ich ein.

Es lag nicht am Film, ich mochte ihn ja, so wie ich es immer mag, wenn mir die Lebensgeschichten mir völlig unbekannter Menschen erzählt werden, unbedeutend für die Welt, aber sobald man sich mit ihnen zu beschäftigen beginnt, sofort so bedeutend wie jedes Leben.

Es lag an meiner Müdigkeit, daran, dass ich, endlich wieder einmal, zu viel in Kinos saß, in Räumen mit zu wenig Luft und zu wenig Auslauf und zu viel Wärme, weil man in Kinos ja immer dicht an dicht und Schulter und Schulter mit anderen sitzt, die alle müde sind, und zusammen ergibt das eine Herdenwärme, die einen mamchmal dazu bringt, dass man einfach wegratzt, hoffentlich habe ich nicht geschnarcht.

Als ich wieder aufwachte, war der Film fast schon zu Ende, aber immer noch redeten Menschen über Onkel Rodolfo und sein Leben im Verborgenen. Und wieder einmal dachte ich, dass das Kino einer jener Orte ist, an denen ich am glücklichsten bin.

Man kann einschlafen, ohne dass einem etwas widerfährt, und wenn man aufwacht, sind immer noch Bilder da, wird immer noch dem Leben der anderen nachgegangen und nach der Wahrheit gesucht, die gute alte platonische Höhle, in der man an einen Kinostuhl gefesselt dem Schattenspiel der Ideen zusieht.

Es gibt nicht viele Orte, an denen man so gut einschlafen kann wie im Kino. Man muss das den Filmen nicht vorwerfen, man sollte ihnen dafür dankbar sein.

**********

Berlinale. Sechster Tag: Fünfe gerade sein lassen

The Kids Are All RightUSA, Frankreich, 2009, 104 min

Regie: Lisa Cholodenko

Darsteller: Julianne Moore, Annette Bening, Mark Ruffalo

Wettbewerb, außer Konkurrenz

Zwei Mums, Nic und Jules, die eine Ärztin, tough, überperfektionistisch, die andere kommt mit ihrem Landschaftsarchitekturunternehmen ("keine Gärtnerei") nicht wirklich in die Gänge. Zwei Kinder, Joni, nach Joni Mitchell benannt, ein blitzgescheites Mädchen in ihrem letzten Sommer vor dem College, der 15-jährige Laser, ein bißchen verloren in seiner eigenen Maulfaulheit. Die Kinder stammen übrigens aus einer Samenbank.

Als Joni 18 wird, lässt sie sich von Laser dazu drängen, Kontakt aufzunehmen mit dem Vater, für den das Vatersein nie mehr gewesen ist als ein 60-Dollar-Job, der mehr Spaß gemacht hat als eine Blutspende. Danach gerät das fein austarierte, supermoderne, kalifornische, gar nicht so alternative Leben gewaltig aus der Spur.

Die Kids finden Paul klasse, er hat ein Bio-Restaurant, er fährt Motorrad, er genießt das Leben, er ist freundlich, neugierig, verständnisvoll, überhaupt nie streng, ein lässiger Hund. Nic findet ihn irgendwie doof, ein Hänger eben, der es nie geschafft hat, aber eigentlich ist sie bloß eifersüchtig. Und Jules, die er für seinen Garten anheuert, geht mit ihm, sie weiß auch nicht, wie es passieren konnte, ins Bett und hat fantastischen Sex mit ihm, und danach jeden Nachmittag, und jedes Mal weiß sie nur zu genau, wie es passieren konnte.

Als es rauskommt: Tränen, Gezicke, großes Drama. Alle heulen ein paar Runden, und Paul wird wieder entsorgt.

Fast bis zum Schluss ist The Kids Are Allright ein Film, dem man sehr gerne zusieht, jedenfalls als liberaler Mittelschichtmensch. Man kennt die Menschen ja, die einem da vorgeführt werden, dieses ewige Hin und Her zwischen fortschrittlichen Werten und recht rigidem Optimierungswahn und Fürsorgegerede nur zum Besten der Kinder. Also hat man einiges zu lachen.

Und natürlich findet man es toll, wenn eine Lesbengeschichte mal nichts mit Coming-Outs zu tun hat, sondern mit Alltag und Selbstverständlichkeiten. Und noch toller findet man Annette Bening und Julianne Moore, die ihre Ehepaar-Zickigkeiten warm und lustig und sehr sehr souverän spielen, und auch die anderen Schauspieler in Lisa Cholodenkos Film sind ganz wunderbar.

Doch dann ist man, als liberaler Mittelschichtmensch, doch ein wenig ungehalten über die Art und Weise, wie am Ende der Eindringling Paul aus der Geschichte vertrieben wird. Ein letzter Versuch, sich tränenreich für das Chaos zu entschuldigen, das er allen bereitet hat, eine Tür, die zugeschlagen wird, und dann ist er draußen. Drinnen bleibt die klassische Vierpersonenfamilie: Die muss jetzt ganz tief in sich gehen, über alles noch einmal gründlich nachdenken, danach wird geläutert weiter gemacht, aber, so viel steht fest, wieder zu viert.

Vermutlich ist das sogar realistisch, weil gefährdeten Familien ja meistens eben doch nichts anderes einfällt, als die Zähne zusammenzubeißen, ein wenig Schuldbekenntnis, ein wenig Veränderung. Aber der Film hätte es so verdammt gut vertragen können, unrealistisch zu enden.

Ihr hättet doch auch zu fünft weitermachen können statt zu viert. Ihr hättet euch doch gehen lassen können statt euch zusammenzureißen. Ihr hättet euch doch einlassen können statt es euch zu verbieten, aus der Bahn geworfen zu werden.

So ungefähr streitet man in Gedanken mit ihnen, während man aus dem Kino kommt. Das allerdings spricht sehr dafür, sich The Kids Are All Right anzusehen. So viele Filme, die einen zu Selbstgesprächen zwingt, gibt es ja nicht mehr. Habe ich schon erwähnt, dass Annette Bening und Julianne Moore zwei ganz großartige Schauspielerinnen sind?

**********

Berlinale. Vierter Tag: Wie schön, dass es schlaue Filme gibt.

Der Räuber Österreich, Deutschland, 2009, 96 min

Regie: Benjamin Heisenberg

Darsteller: Andreas Lust, Franziska Weisz

Im Wettbewerb***

Rettenberger, gerade aus dem Gefängnis entlassen, läuft und raubt Banken aus, in beiden Disziplinen ist er lange unbesiegbar. Beim Wiener City-Marathon stellt er einen neuen Landesrekord auf und zur Mediensensation; die Polizei ist viel zu langsam für ihn, es gibt Tage, an denen er gleich zwei Banken hintereinander überfällt, rein und sofort wieder raus, mit einer Sporttasche voller Geld.

Warum er das tut: wer weiß das schon? Weder das Gewinnen noch das Geld geben Rettenberger ein Glücksgefühl, das ihn beruhigen könnte. Benjamin Heisenbergs Film "Der Räuber" erklärt nichts, beobachtet nur: einen Mann, der sich ständig in Bewegung hält, ganz so, als müsse er tot umfallen, sobald er eine Pause macht.

Dabei ist er doch schon tot. Die Maske, die er sich bei seinen Überfällen übers Gesicht zieht, verändert sein Gesicht nicht wirklich, auch darin kaum je ein Gefühl, manchmal rutscht ihm ein Lächeln in den Muskelpanzer, aber es ist gleich wieder weg. Ziemlich lange geht das gut. Dann findet die Frau, bei der er wohnt und mit der er schläft, im selben gleichbleibenden Rhythmus, in der auch läuft, unter seinem Bett den Müllsack mit dem Geld; und sein Bewährungshelfer, der ihn zu einem normalen Menschen mit festen Zielen, festem Wohnsitz, fester Arbeit erlösen will, bedrängt ihn so sehr, dass Rettenberger ihn erschlägt - mit der Siegestrophäe, die er sich gerade beim Bergmarathon geholt hat.

Danach beginnt Rettenbergers allerletzter Marathon, auf der Autobahn in geklauten Autos, zu Fuß durchs Unterholz. Er könnte es auch lassen, aber ein Mann wie er hört erst auf, wenn er außer Atem ist: es ist ein Messerstich in die Lunge, der sein Leben stoppt, kein Sauerstoff mehr, endlich Ruhepuls null."Der Räuber" ist ein faszinierender Film: Auf die reine Handlung reduziertes Action-Kino, kaum Dialoge, keine Erklärung, nur auf das vertrauend, was einen Action-Film ausmacht, Bewegung, Hetzjagd, Tempo. Und zugleich die permanente Sabotage des Genres: Stillstand, ewige Gefangenschaft, Ausweglosigkeit. Wie schön, dass es noch so schlaue Filme gibt.

**********

Welcome To The Rileys USA, 2009, 110 min

Regie: Jake Scott

Darsteller: James Gandolfini, Kristen Stewart, Melissa Leo

In der Reihe "Panorama Special"

(Filmszene: Doug und Mallory, Foto: dpa)

Ein Ehepaar aus Idaho, seit 30 Jahren verheiratet. Lois verlässt das Haus nicht mehr, seit die Tochter mit 15 bei einem Autounfall verbrannt ist, Doug geht nach seiner wöchentlichen Pokerrunde mit einer Kellnerin fremd. Es ist ein Leben, das sich halbwegs eingerichtet hat im Warten auf den Tod; auf dem Friedhof, auf dem die Tochter begraben liegt, gibt es auch schon einen Doppelgrabstein für die beiden, auf dem nur noch die Todesjahre nachgetragen werden müssen.

Dann muss Doug beruflich nach New Orleans. Im French Quarter trinkt er in einem Stripladen ein Bier, gerät an ein Mädchen, das der Tochter auf dem Foto in der Brieftasche ähnlich sieht und deutlich zu jung ist für ihren Job, Lapdances und Blowjobs, sie ist, sagt sie, sehr gut darin. Doug zieht aus seinem Hotel aus und bei der Stripperin ein, für 100 Dollar die Nacht, es ist ein Geschäft, bei dem sie nichts tun muss.

Er will keinen Sex, er will, dass ein Mädchen, das ihn an seine tote Tochter erinnert, nicht so verwanzt leben muss, er kauft ihr eine richtige Matratze, sorgt für Strom, Warmwasser und dafür, dass das Klo wieder funktioniert, er holt sie von ihrem Club ab und fährt ihr über den Mund, wenn sie zu viel flucht. Als Doug seine Frau zuhause in Idaho anruft, dass er nicht so schnell wieder kommen werde, weil er etwas zu erledigen habe, verlässt sie ihre selbstgewählte Gefangenschaft, setzt sich ins Auto und schafft es irgendwie nach New Orleans, ein paar Tage lang sind die drei so etwas wie eine Familie.

(Regisseur Jake Scott (r.) und Filmproduzent Michael Costigan, Foto: ddp)

Einen toller kleinen Indie-Film hat Jake Scott da gedreht: drei Menschen, die einander die Kokons zerschlagen, in denen sich sich verkrochen haben, nicht durch große, sondern durch kleine Taten, einfach, indem sie beschließen, dass man auch für einander dasein könnte statt immer nur für sich.

James Gandolfini, den man aus den "Sopranos" kennt, ist ein unbeirrbar väterlicher Mann, Melissa Leo, eine der unterschätztesten Schauspielerinnen Amerikas, eine Frau, die ihr Wiedererwachen so grandios beiläufig spielt, dass man vor Bewunderung in die Knie gehen mag, und Kristen Stewart ist so gut, dass man sie dringend noch in vielen Arthouse-Produktionen sehen möchte, die sich ihr Honorar nicht mehr leisten können, weil sie durch "Twilight" zum Teenie-Star geworden ist.

**********

Berlinale. Dritter Tag: Kino-Koller, nichts geht mehr.

Heute bin ich nicht ins Kino gegangen. Es ging einfach nicht. Nicht schon wieder in vollen Kinosälen sitzen. Nicht schon wieder stillsitzen. Nicht schon wieder den Hinweis sehen müssen, dass Filmpiraterie illegal ist, nicht schon wieder Starbucks-Espresso trinken, nicht schon wieder vom Berlinale-Palast ins Hyatt zur Pressekonferenz und vom Hyatt ins Cinemaxx stapfen, nicht schon wieder den Wintermantel wegstauen müssen, nicht schon wieder Schauspieler über ihre tolle Zusammenarbeit mit anderen Schauspielern, die Ehre, in Berlin sein zu dürfen, und ihre Dankbarkeit für den Regisseur reden hören, nicht schon wieder das Gefühl haben, über den Film, den man gerade gesehen hat, nicht nachdenken zu können, weil der nächste schon anfängt, nicht schon wieder durch Schnee & Matsch stapfen, nicht schon wieder Winterdepression und Sommersehnsucht haben müssen.

Festivalkoller, am dritten Tag der Berlinale, früher als sonst.

Morgen geht's wieder. Muss ja.

Berlinale. Zweiter Tag: Die große Sibel Kekilli, ein enttäuschender Martin Scorsese und dänische Elendspornographie.

Die Fremde. Deutschland, 2009, 119 min

Regie: Feo Aladag

Darsteller: Sibel Kekilli, Florian Lukas, Derya Alabora, Tamer Yigit

In der Reihe Panorama Special

Kaum hat Feo Aladags Geschichte begonnen, weiß man schon, wo sie hinläuft: Eine Frau soll umgebracht werden. Umay, Mitte 20, türkische Wurzeln, in Berlin aufgewachsen, in die Türkei verheiratet, wird ungehorsam. Sie schafft es nicht, sich anblaffen, befehlen, beargwöhnen zu lassen, sie kann sich nicht gleich wieder beruhigen, nachdem ihr Mann den Sohn geschlagen hat, sie sieht die Liebe nicht, die sich darin äußert, dass er sie zärtlich küsst, ehe er sie vergewaltigt.

Umay erträgt das alles nicht mehr. Gar nicht einmal, weil sie anders, "moderner", dächte; sondern weil ihr Schmerz ihr sagt, dass sie verrecken, zu einer lebenden Toten werde müsste, ginge ihr Leben auf diese Weise weiter. So packt Umay ihren Sohn und ihren Koffer und haut ab aus dem Plattenbau irgendwo in der Türkei, fliegt nach Berlin zurück, zu ihrer Familie, die sie wieder aufnehmen soll. Es ist eine gute Familie, voller Liebe, man merkt es immer wieder an den Blicken, an den Umarmungen. Und doch: Sie kommen nicht klar mit ihr und ihrem Bockigsein, sie ist dem Mann desertiert, hat ihm den Sohn abgenommen und damit auch seine Ehre.

Alles Zureden hilft nichts, sie wird nicht zurückgehen, unter keinen Umständen. Die Familie, es ist, wie gesagt eine auf ihre Art liebevolle Familie, wird betuschelt, die Verlobung der kleinen Schwester wird vom Vater des Bräutigams gelöst, Umay, sagt man ihr, du bringst Schande über uns, du zerstörst uns, doch die ungehorsame Tochter fügt sie nicht.

Sie bleibt in Berlin, sie gibt den Jungen nicht heraus, zieht ins Frauenhaus und später zu einer Freundin, sie nimmt einen Job an, geht in die Abendschule, lernt einen Mann kennen, dessen Interesse nichts Bedrohliches hat, panikfreie Augenblicke, in denen niemand etwas von Umay will, nur sie, so wie sie ist. Es macht sie fast verlegen, dass ihr Leben so leicht sein kann. Dann es wird beschlossen, dass der jüngste Sohn der Familie seine Schwester erschießen soll.

"Die Fremde" ist eine Mord-Maschine, gebaut aus festen moralischen Werten, über die sich nicht argumentieren lässt, aus der Hilflosigkeit ihnen gegenüber und auch aus der Gewalt, die man der eigenen Empathie antun muss, um diese Werte durchzusetzen; es sind zärtliche Menschen, die hier ein Todesurteil verhängen. Das macht das Zusehen so schwer erträglich.

Und Feo Aladags Film so beängstigend gut. Er fuchtelt nicht, er empört sich nicht, er will nicht überzeugen noch urteilen; er zeigt. Sibel Kekilli spielt ihre Rolle der Umay großartig: die Verzweiflung eines Menschen, der revoltieren muss, um überleben zu können, die Sturheit einer jungen Frau, die sich nicht kaputtfügen will, die Aufgescheuchtheit durch die Möglichkeit von Glück. Ein großer kleiner Film.

**********

Shutter Island USA, 2010, 138 min

Regie: Martin Scorsese

Darsteller: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Emily Mortimer

Im Wettbewerb außer Konkurrenz

Ein US-Marshall lässt sich auf einer Gefängnisinsel absetzen, auf der psychisch gestörte Kriminelle gefangen gehalten werden. Eine Kindsmörderin ist aus ihrer ausbruchssicheren Zelle ausgebrochen, keiner hat etwas gesehen, keiner kann es sich erklären.

Es ist etwas faul auf Shutter Island, und Leonardo DiCaprio will es aufdecken, je verstockter die Verhöre, desto sturer sein Wahrheitsdrang, desto kühner werden seine Hypothesen: Vielleicht werden hier Menschenversuche, Gehirnoperationen durchgeführt, vielleicht erschafft sich die Regierung hier zu allem bereite Soldaten im Kampf gegen den Kommunismus ("Shutter Island" spielt in den paranoiden 50-er Jahren).

Nach zwei erstaunlich zähen Stunden mit immer neuen Wendungen und ständig neuen Haken erfährt man schließlich, was einen dann nicht mehr wirklich interessiert (Achtung, wer den Film sehen möchte, überspringt jetzt bitte die folgenden drei Zeilen):

Der Polizist ist selbst Gefängnisinsasse, seine Ermittlungen waren eine Art therapeutisches Rollenspiel, von den Psychiatern kontrolliertes Ausleben seines Wahns, damit dieser endlich kollabiert.

Martin Scorseses neuer Film ist ein Gothic-Noir-Paranoia-Thriller. Damit ist leider auch schon alles gesagt.

Abgearbeitet wird hier bloß eine Zutatenliste: schlechtes Wetter, dunkle Geheimnisse, flackernde Blicke, unheimliche Seelenklempner, versteckte Verliese, schlecht beleuchtete Gänge, Zettel mit kryptischen Botschaften, Psychopharmaka, die einen übel drauf bringen.

Hätte das jemand anderer gedreht, man nähme es als hübsches, wenn auch deutlich zu langes B-Movie hin; weil "Shutter Island" aber von Scorsese stammt, fragt man sich, warum jemand, der immer wieder so grandiose Filme gemacht hat, immer wieder auch so sagenhaft unerhebliche Filme machen kann.

In der Pressekonferenz geht es dann zu wie bei jeder Werbeveranstaltung: Scorsese, Di Caprio und Ben Kingsley fabulieren über filmgeschichtliche Bezüge, die Intensität des Rollenstudiums, die Dunkelheit persönlicher Traumata, es ist das übliche Imponier- und Veredelungs-Geblubber.

Andererseits gibt es Scorseses Film sehr ironisch recht: Der macht schließlich auf den Umstand aufmerksam, dass man sich alles mögliche einbilden und einen auch die Wirklichkeit von den Illusionen nicht wieder abbringen kann.

**********

Submarino Dänemark, 2010, 110 min

Regie: Thomas Vinterberg

Darsteller: Jakob Cedergren, Peter Plaugborg, Morten Rose, Patricia Schumann

Im Wettbewerb

Der Titel von Thomas Vinterbergs Film ist der Name für eine Tortur: der Kopf wird unter Wasser getaucht. So ungefähr fühlt man sich auch. Man wird in Unglück ertränkt, man kriegt keine Luft mehr vor Depression, wie weit man die Augen auch aufreißt: alles bleibt milchig.

Vinterberg erzählt, lange unabhängig voneinander, die Geschichte zweier Brüder, die einander lange aus den Augen verloren hatten. Der eine, Nick, von Jakob Cedergren eindringlich gespielt, hat lange im Gefängnis gesessen und vegetiert jetzt in einem Sozialbau, dröhnt sich mit Bier zu und panzert seinen Körper in der Muckibude, manchmal schläft er mit seiner Nachbarin Sofie, sie hätte gerne, dass er bei ihr übernachtet, er tut es lange nicht.

Irgendwann stolpert er über Ivan, den Bruder seiner Ex, an der er immer noch hängt. Als sich heraus stellt, dass er noch nie Sex hatte, bringt er Ivan, ein beklopptes dickes Riesenbaby, zu Sofie, die ihn ihre Brüste berühren lässt, Nick lässt sie alleine, als er wieder zurückkommt, hat Ivan Sofie erwürgt, irgendetwas ist grauenhaft schief gegangen. Nick setzt sich zu der Leiche, trinkt Bier, als er verhaftet wird, sagt er nicht, wie es sich wirklich zugetragen hat.

Es wird nicht ausgesprochen, aber man ahnt, er nimmt die Schuld an Sofies Tod auf sich. Nicks kleiner Bruder, der keinen Namen hat, lebt währenddessen ein sortierteres Leben, penible Erscheinung, penibel aufgeräumte Wohnung, nichts, was einem Angst machen müsste. Er ist alleinerziehender Vater, seine Frau ist bei einem Autounfall gestorben, er kümmert sich um seinen Sohn Martin, holt ihn jeden Tag aus dem Kindergarten ab, alles gut.

Wäre es, wenn er nicht Heroin bräuchte, er gibt sich Mühe, dass Martin nicht darunter leidet, verzieht sich aufs Klo zum Schießen, aber man merkt: Er hat es nicht wirklich unter Kontrolle.

Irgendwann, Sofie ist noch nicht tot und Nick noch nicht wieder im Gefängnis gelandet, stirbt beider Mutter, die zeitlebens eine hoffnungslose Säuferin gewesen ist, und hinterlässt ihren Söhnen erstaunlich viel Geld. Die beiden treffen sich, Nick schlägt sein Erbteil aus, er will von seiner Mutter nichts haben, außerdem ist Bier billiger als Heroin, und der andere hat schließlich ein Kind, um das er sich kümmern muss. Der kleine Bruder zieht einen Heroinhandel auf.

Eine Zeit lang scheint alles bestens zu laufen, es kommt Geld herein, der Kühlschrank ist endlich voll, Martin kann auf Kindergartenfahrt mit. Dann fliegt alles auf. Der kleine Bruder kommt ins Gefängnis, in dem mittlerweile auch Nick sitzt, irgendwann begegnen die beiden einander auf dem Gefängnishof. Was ist mit Martin, fragt Nick, ich weiß es nicht, sagt der kleine Bruder, ein paar Tage später erhängt er sich in seiner Zelle. Nick erzählt nun doch, dass nicht er es gewesen ist, der Sofie umgebracht hat, er muss aus dem Knast raus, will sich um den Sohn seines Bruders kümmern.

So ungefähr geht „Submarino": keine Minute, in der einen nicht neues Unglück, noch mehr Depression überfällt, in der Pressekonferenz hinterher entschuldigt sich Vinterberg dafür, dass er einem den Samstagabend verdorben hat. Das ist nett von ihm, und dennoch hört man nicht auf, seinen Film für eine Zumutung zu halten.

Wäre es nicht auch zwei, drei Nummern kleiner gegangen, fragt man sich; ist das nicht Elendspornographie, noch schäbiger als alles, womit einem die Reality-Fernsehprogramme das Gruseln lehren wollen; und was soll man von einem Regisseur halten, nach dessen Film man sich fühlt, als hätte er einen verprügeln wollen?

Man hat jedes Recht zu solchen Fragen, und man hätte jedes Recht, sich von "Submarino" belästigt zu fühlen, von der Art, wie dieser Film seine Figuren unter Wasser taucht und mit ihnen auch die Zuschauer, bis niemand mehr Luft bekommt.

Andererseits: Die Schauspieler, die in Vinterbergs Geschichte spielen, sind alle umwerfend gut, stoisch und somnambul und in ihrem minimalistischen Ausdruck so unübersehbar würdevoll, dass man sich immer wieder erwischt, wie sehr man sie mag, wie viel Empathie man für sie hat, wie gerne man sie endlich erlöst sähe von einer Welt, die zu vieler Menschen Köpfe unters Wasser drückt.

Dann fährt man nach Hause, weil man nach "Submarino" keinen weiteren Film mehr ertragen könnte, und ist in der S-Bahn ganz froh, gelernt zu haben, das Leben der anderen nicht so nahe kommen zu lassen, dass es einen umschmeißen könnte; aber schämt man sich auch ein wenig dafür

**********

Berlinale. Erster Tag: Böse Wörter und Polanski dreht einen ZDF-Sonntagabendkrimi.

Howl, USA, 2009, 90 min

Regie: Rob Epstein, Jeffrey Friedman

Darsteller: James Franco, Jon Hamm, David Strathairn, Mary-Louise Parker, Jeff Daniels

Im Wettbewerb

(Filmszene)

1955 schrieb Allen Ginsberg ein langes wildes Gedicht namens Howl, das zwei Jahre später vor Gericht verhandelt wurde, weil darin böse Wörter wie Schwanz und Arsch und Möse und ficken vorkamen, doch am Ende des Prozesses befand der ehrenwerte Richter Clayton W. Horn, dass eine freie Nation sich nicht in das Zungenreden eines Dichters einzumischen habe und sprach Ginsbergs Verleger Lawrence Ferlinghetti vom Vorwurf der Obszönität frei. Nun wird Howl ein zweites Mal traktiert.

Die beiden Regisseure Robert Epstein und Jeffrey Friedman haben Ginsbergs Gedicht ein Dokudrama gewidmet, einen dieser Biopics, die jedes Künstlerleben kleinkriegen. Am Ende siegt immer das Gute, die Vision, die Originalität, die Echtheit, die Freiheit, die Kunst. Das kann man mit Frieda Kahlo machen, mit Johnny Cash, mit Bushido. Wahrscheinlich sogar mit Heintje.

In Howl, dem Film zur Lyrik, geht das so: James Franco als Allen Ginsberg sitzt, steht, liegt in seiner Wohnung und gibt ein langes Interview darüber, was ihn dazu gebracht hat, so frei zu schreiben, wie er es tut; im Gerichtssaal diskutieren Sachverständige über Kunstvorbehalt oder nicht, in einer Kneipe liest James Franco als Allen Ginsberg Howl vor, und dazu läuft jedesmal ein Zeichentrickfilm mit, lustige Männchen, die Saxophon spielen, elektrogeschockt werden, Sex haben, ejakulieren, immer ganz nah am Text. Es ist so albern, dass man immer mürrischer wird.

Wie kann es sein, fragt man sich, dass ein Film, der einen delirischen Text feiern will, so stockbieder daherkommt wie ein Reclam-Bändchen mit Unterrichtsmaterialien? Verstehen die wirklich nicht, dass sie mit ihrem Breloer-Treatment die Wildheit, die Obszönität, das Hakenschlagen, das sie zu lieben vorgeben, noch viel mieser behandeln als die Menschen, die damals vor Howl und seiner Kraft tatsächlich Angst hatten?

**********

**********

Der Ghostwriter

Frankreich, Deutschland, Großbritannien, 2009, 128 min

Regie: Roman Polanski

Darsteller: Ewan McGregor, Kim Cattrall, Olivia Williams, Pierce Brosnan

Im Wettbewerb

Danach Roman Polanskis „The Ghost Writer", der Film, auf den alle gewartet haben; nicht weil man noch auf Polanski-Filme wartet, sondern wegen der Umstände.

"The Ghost Writer" ist ein altmodischer Polit-Paranoia-Thriller. Ein Ghostwriter (Ewan McGregor) soll die Memoiren des ehemaligen britischen Premierministers Adam Lang (Pierce Brosnan) aufhübschen, doch die Arbeit am recht zähen Text wird gestört, als der Internationale Strafgerichtshof gegen den guten Mann zu ermitteln beginnt. Lang, zu seinen Amtszeiten stets ein Schoßhund der amerikanischen Politik, soll eine Kommandoaktion zur Festsetzung von vier Pakistanern angeordnet haben, die anschließend der CIA zum Foltern überlassen wurden.

Stimmt das? Wo sind die Dokumente, die das beweisen können? Wer hat sie den Ermittlern in Den Haag zugespielt? Ein paar Verwicklungen später ist der Ex-Premier tot, und der Zuschauer weiß, dass er mit einer CIA-Agentin verheiratet war, die ihn ein politisches Leben lang dorthin gebracht hat, wo der transatlantische Bündnispartner ihn haben wollte.

Selbstverständlich ist mit diesem Adam Lang, den sich Polanski und sein Drehbuchautor Robert Harris ausgedacht haben, Tony Blair gemeint und mit der CIA-Führungsoffizierin dessen Frau Cherie. Und ebenso selbstverständlich ist das entweder eine ziemlich gemeine, eine ziemlich begütigende oder eine ziemlich sexistische Verschwörungstheorie: Warum um alles in der Welt sollte man auf die Idee verfallen, dass Tony Blair seine Politik nicht aus freien Stücken betrieben hat?

Egal, es ist ja ein Film. Nicht so egal ist, dass dieser Film arg langatmig und arg unspannend daherkommt, man könnte ruhig dreißig Minuten wegnicken, ohne Probleme mit der Handlung zu bekommen. In zwei, drei Jahren wird "The Ghost Writer" einen prächtigen ZDF-Sonntagabendkrimi abgeben, wenn die skandinavischen Kriminalfälle alle aufgeklärt sind: Es passiert nicht viel, die Landschaft ist permanent melancholisch verregnet, ständig reden Leute über gesellschaftlich Relevantes, nach dem Sex haben alle ein schlechtes Gewissen, und am Ende darf man sich in seinem Glauben an die Miesheit der Welt bestätigt fühlen.

**********