Wer die Welt retten will, muss nicht den Arsch hochkriegen, nicht zu einem fremden Kontinent aufbrechen und etwas Neues wagen. Er kann bequem im Café um die Ecke sitzen, Schorle trinken und ein warmes Sandwich essen. Er muss nicht einmal das Handy weglegen. Im Gegenteil: Er braucht es ja dafür.

Was wäre, wenn all diese Menschen, die in Bus und Bahn, im Café und Restaurant, auf dem Sofa, im Bett, auf dem Klo ständig auf ihr Display gucken und Texte lesen und Likes verteilen und Quadrate schubsen – wenn die dabei hin und wieder spenden würden? Mit dieser Frage fing es an. Es müsste ja nicht mal viel Geld sein, nur der Betrag, den es kostet, ein Kind in einem armen Land der Welt für einen Tag zu ernähren. Also vierzig Cent.

Dass dieser Betrag genügt, ist für Menschen, die bei Hilfsorganisationen arbeiten, eine Binsenweisheit. Und für Sebastian Stricker, der beim Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen arbeitet, sind die vierzig Cent die Zahl, mit der er jeden Tag hantiert. Da wählt man Lebensmittel, kalkuliert Preise, multipliziert, berechnet die Transportkosten, das Geld für die Lagerung, am Ende teilt man die Summe durch die Zahl der Kinder, für die das Essen reichen muss: Immer kommt man auf einen Betrag um die vierzig Cent. Und immer ist Stricker erstaunt, dass es so billig ist, ein Kind zu retten. Was wäre, wenn das jeder wüsste? Und was wäre, wenn man diese Mikrobeträge unkompliziert von den Menschen einsammeln könnte? Mit etwas, was sie immer bei sich haben?

Hunger ist eines der größten Probleme der Erde: 795 Millionen Menschen haben nicht genug zu essen. Jedes Jahr sterben weltweit 3,1 Millionen Kleinkinder an Unterernährung. Fast jedes zweite Kind, das stirbt, verhungert. Viele Todesursachen sind kompliziert; Kriege kann man nicht verhindern, Terror ebensowenig, und der Klimawandel lässt sich nicht mehr ganz zurücknehmen. Aber Hunger könnte man tatsächlich aus der Welt schaffen.

Stricker ist 33, er trägt blaue Jeans, weißes Hemd und feste Schuhe, als wollte er wandern gehen. Er ist groß, kurze braune Haare, aufgeräumtes Gesicht. Mit ihm könnte man eine romantische Komödie besetzen, etwa wenn Oliver Bootz keine Zeit hat. Bernhard Kowatsch wäre in diesem Film der beste Freund, etwas weniger zuvorkommend, inhaltlich verbindlicher. Meistens lässt er Stricker reden. Entwickelt haben Stricker und Kowatsch die Idee zusammen: ein Programm fürs Handy, das die Welt verändert. Nichts weniger ist ihr Versprechen.

Stricker und Kowatsch haben sich 2004 beim Wirtschaftsstudium in Wien kennengelernt. Später wurden beide Unternehmensberater, gingen dann zum Welternährungsprogramm nach Rom und organisierten dort vom Schreibtisch aus Mahlzeitenlieferungen in alle Welt. Aber das reichte ihnen nicht, sie nahmen beide ein Sabbatical vom Schreibtisch; wegen dieser Idee. Nächtelang hockten sie in Strickers Apartment in der Via dei Coronari und entwickelten die App ShareTheMeal, Teile dein Essen. Mit dem Ergebnis kehrten sie unter das Dach des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen zurück. Seit Sommer 2015 ist die App gratis im deutschen App Store zu laden. Eine Umwälzung in der Spendenwelt.

Das Spenden ist eine Sache der Älteren geworden: Nur zwölf Prozent des deutschen Spendenvolumens kommen von Spendern unter vierzig Jahren. Die über Sechzigjährigen spenden mehr als die Hälfte der Gesamtsumme. Da wird ein Spendenhilfswerk in den Hauptnachrichten genannt, Ziffern werden eingeblendet, eine Sprecherin liest sie auch vor: Kontonummer, Bankleitzahl, Spendenstichwort. Nur wer Stift und Zettel beim Fernsehsessel liegen hat und ein Überweisungsformular im Sekretär, kann spenden. So erreicht man junge Menschen nicht. ShareTheMeal erreicht sie. Fast neunzig Prozent der Nutzer von ShareTheMeal sind jünger als 45. Die Idee der App geht auf, weil das Programm jungen Menschen erlaubt, in ihrer Denkmatrix zu bleiben: digital, am Handy, unterwegs und schnell. Die Zahl der nötigen Klicks für eine Spende hat Stricker mit viel Aufwand immer weiter verringert. Erst waren es fünf: Klick, Klick, Klick, Klick, Klick. Jetzt sind es nur noch zwei. Klick und Klick, und die Mahlzeit ist finanziert.

Für diese Art von Hilfe gibt es den Begriff »Slacktivism«. Von Activism und to slack, also abhängen. In diesem Fall: Gutes tun, indem man genau einen Finger krümmt. Wer sich für Smartphone-Nutzer als Zielgruppe entscheidet, kann allerdings nicht einfach nur einen analogen Kanal durch einen digitalen ersetzen. Man muss seinen Nutzern, von denen man etwas will, geben, was sie wollen. Man muss sich auf ihre Welt einlassen. Und diese Welt besteht aus Herzchen, Likes, Selfies, Hashtags und – ja – hin und wieder einem schön inszenierten Foto vom eigenen Mittagessen. Aber wie passen diese selbstreferenzielle Welt und das Spendensammeln für afrikanische Kinder zusammen?

Im Berliner Büro von ShareTheMeal wird deutlich, wie groß diese Kluft eigentlich ist. An den Wänden hängen ausgedruckte Fotos von Politikern und anderen Prominenten, die sich positiv über ShareTheMeal geäußert haben: Martin Schulz, der EU-Parlamentspräsident, hängt neben den Schauspielerinnen Karoline Herfurth und Jella Haase. Die Social-Media-Redakteurin hat sich die erreichten Klickzahlen für den jüngsten Facebook-Post auf Wimpel gedruckt und über ihren Schreibtisch gehängt. Aufmerksamkeit ist das Wichtigste. Das wissen sie alle hier. Stricker und seine Kollegen teilen sich die Etage mit anderen Start-ups. Sie wollen die Welt retten, die im Nachbarraum entwickeln eine Dating-App für Hundebesitzer. Die gemeinsamen Räume sind stilvoll provisorisch, Perserteppiche liegen auf Betonböden, die neonfarbenen Kabel hängen sichtbar unter der Decke, in der Teeküche gibt es Ramen-Nudeln zum Aufkochen, und aus jeder Steckdose hängt ein Ladekabel.

*****

Lesotho ist von diesem Ort ganz weit entfernt. Räumlich sowieso. Ein Elfstundenflug nach Johannesburg, dann noch mal ein Gabelflug nach Maseru, eine etwa siebzigminütige Autofahrt, und dann erst ist man an der Masapong Primary School, der Schule von Thabiso Manesa. Es ist kurz nach elf Uhr am Morgen, die Schule liegt im Westen des Landes Lesotho, eines kleinen Staates, der von Südafrika umschlossen ist und auch »Königreich im Himmel« genannt wird, weil er so hoch in den Bergen liegt. In Wahrheit ist Lesotho das Reich des Hungers. Jeder zweite Mensch dort lebt von weniger als einem Dollar am Tag, vierzig Prozent der Kinder sind chronisch unterernährt und deshalb kleinwüchsig. Thabiso ist 13. Jeden Morgen läuft er drei Kilometer zur Schule. Seine Großmutter winkt ihm, wenn er losgeht. Seine Eltern winken nicht mehr. Woran sie gestorben sind, weiß Thabiso nicht. Zumindest sagt er das. Über Aids wird in Lesotho nicht gesprochen, obwohl jeder Vierte infiziert ist.

Thabiso und die anderen Schulkinder haben sich in einer Schlange aufgestellt, jeder hält eine kleine Plastikschale in der Hand. Drei Köchinnen in rosa Kitteln tragen das Essen, das sie draußen auf dem offenen Feuer gekocht haben, auf ihren Köpfen herein. Schale um Schale wird den Frauen nun gereicht. Maisbrei und Fisch gibt es heute. Thabiso hat vor dem Unterricht ein Porridge aus Maismehl bekommen, das Mittagessen ist die zweite Mahlzeit des Tages, die ihm via Smartphone von Menschen bezahlt wurde, die in Deutschland wohnen oder Österreich oder der Schweiz.

*****

Diese Seite des Spendenvorgangs nimmt in Strickers Arbeitsalltag wenig Raum ein. »Wir versuchen, analytisch vorzugehen«, sagt Stricker beinahe entschuldigend, wenn er nach zwei Stunden, in denen er von Klicks gesprochen hat, von Likes und Followern, von prominenten Meinungsführern und geteilten Mahlzeiten, zum ersten Mal auf die Kinder zu sprechen kommt, um die es geht. Von Kindern wie Thabiso Manesa. Aber Stricker ist eben nicht der Typ, der vor Ort die Plastikschalen füllt, er war immer derjenige, der am Schreibtisch dafür sorgt, dass es ein anderer machen kann. Und er ist effektiv: Stricker unterteilt seinen Tag in »Slots«, also Zeiteinheiten, und wie viel Zeit jeder bekommt, der darum bittet, entscheidet er je nachdem, wie viele Mahlzeiten derjenige einbringt. Oder eher: Wie viele Mahlzeiten es einbringt, sich mit diesem Menschen auseinanderzusetzen.

Wenn Tim Cook von Apple ihm eine Mail schreibt, weil er ShareTheMeal in seinem App Store ganz nach oben nehmen und unterstützen will, dann nimmt Stricker sich viel Zeit für die Antwort. Er überschlägt im Kopf: Etwa 1000 Menschen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich laden pro Tag die App herunter. Jeder Zweite von ihnen spendet dann auch. Durch einen besseren Rang im deutschen App Store kann sich die Menge der Downloads auch mal verdoppeln, also auch die Menge der Spender. Da ist sogar Zeit für einen ausgiebigen Call, also ein Telefonat. Alles, was Stricker macht, hat englische Namen und führt dazu, mehr Geld zu sammeln. Er entwirft ständig neue Roadmaps, ändert die Codes, testet diese Änderung in Pools, zählt Likes, hofft auf Support, und wenn ein Slot unerwartet früher vorbei ist, dann sharet er auch selbst mal kurz ein Meal.

Strickers Job ist die hiesige Seite des Spendenvorgangs: der Spender. Der begütete Mittelklassemensch, der das Geld hat, ein hungerndes Kind mitzuversorgen. Der beschäftigt Stricker. Wie ist er so? Was bewegt ihn? Wonach sehnt er sich? Worüber würde er sich freuen? Je mehr Stricker über ihn erfährt, desto angenehmer kann er ihm das Spenden machen. Er macht es ihm inzwischen so angenehm, dass es fast unangenehm ist.

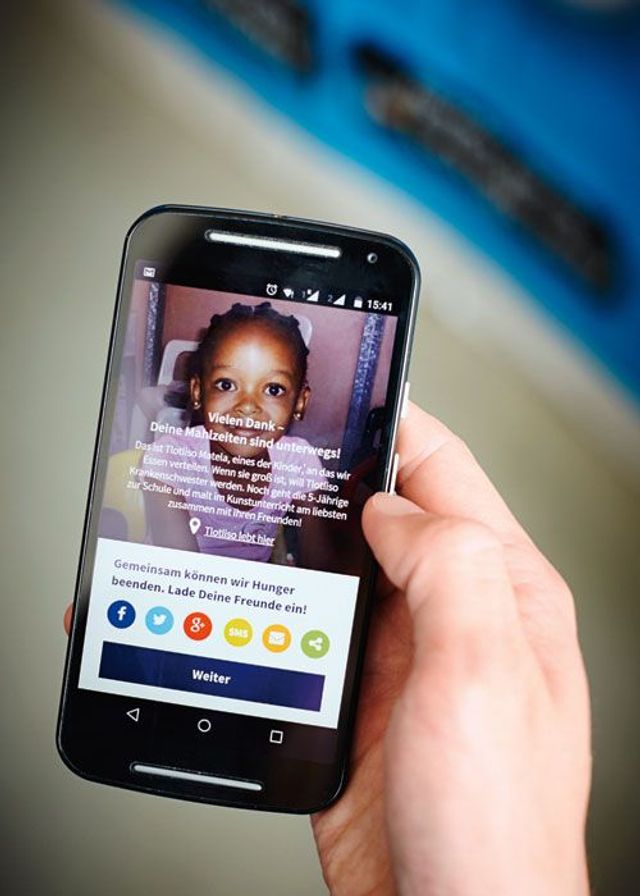

Klick, Klick: Sobald die Spende weg ist, kommt das Lob, die Bestätigung, das Like. Auf dem Bildschirm erscheint ein kleines Kind. Darunter steht: »Das ist eins der Kinder, an das wir Mahlzeiten verteilen.« Zu sehen ist ein etwa fünfjähriger Junge, er hält einen Plastikbagger in der Hand und schaut überrascht, als habe er gerade vom Spielen aufgeschaut und erfahren, dass seine Mahlzeit gesichert ist. Er lächelt. Danke, steht da. Gutes Gefühl. So macht Helfen Spaß. Aktion, Reaktion. Alles sofort. Wie wenn man ein Foto auf Facebook postet und dann gleich die ersten Likes eintrudeln. Diese App funktioniert, weil sie die gelernten Belohnungsmechanismen der Smartphone-Nutzer bedient.

Stricker arbeitet daran, sie immer besser zu bedienen: Es stellte sich bald heraus, dass die Leute, die sich die App beschaffen, um unterernährten Kindern zu helfen, über diese Kinder gar nicht so viel wissen wollen. Ob Thabiso nun drei Kilometer zur Schule läuft oder nicht, egal. In einer der ersten Versionen von ShareTheMeal konnte man der Spende via Google Maps folgen, man konnte sehen, wo Kinder wie Thabiso leben, dass dort Pfirsichbäume rosa blühen und auf den Feldern Mais, Hirse und Bohnen wachsen – eine Landschaft, die wenig gemein hat mit den üblichen Dürrebildern aus Afrika-Spenden-Kampagnen. Allerdings reicht die Ernte vieler Kleinbauern nicht für mehr als drei, vier Monate des Jahres.

Aber das hat die Spender kaum interessiert. Sie wollten etwas anderes: das Gefühl von Gemeinschaft. Nicht mit den Menschen in Lesotho, sondern mit ihren Freunden auf Facebook. Also war das eine von Strickers ersten großen Umbauten: Die App mit Facebook verknüpfen, sie so umprogrammieren, dass die Nutzer nach dem Spenden gleich sehen, welche ihrer Freunde ebenfalls gespendet haben, und wiederum denen zeigen können, dass sie selbst gespendet haben. Sehen und gesehen werden. Liken und geliked werden. Strickers nächster Umbau: Die Spenden bei ShareTheMeal sollen in die Push-Notifications. Das heißt, jeder Nutzer bekommt Bescheid, wenn einer seiner Freunde eine Mahlzeit gespendet hat. Eine neue SMS: Julia hat wieder eine Mahlzeit geteilt. Und das bringt was. Denn so teilen alle mehr. Es gibt also auch ein kompetitives Moment beim Gutes-Tun. Wer ist der Beste in den Hunger Games?

Bis Mitte November 2015 hat die App für die Kinder in Lesotho gesammelt. Fast zwei Millionen Mahlzeiten sind zusammengekommen. Sie reichen weit über dieses Jahr hinaus: Alle schulpflichtigen Kinder in Lesotho sind bis Mitte 2016 versorgt, danach, hofft Stricker, wird die Regierung das Programm übernehmen. Das hieß: Auf zur nächsten Station. Seit Mitte November gibt es ShareTheMeal in acht Sprachen, und jeder auf der Welt kann sie herunterladen. Jetzt sind es auch mal 10 000 Downloads pro Tag. Nun sammeln die Spender nicht mehr für Lesotho, sondern für die syrischen Flüchtlingskinder im Zaatari-Camp in Jordanien. Für die Kinder dort kamen bis Anfang Dezember noch mal mehr als eine Million Mahlzeiten zusammen. Irgendwann wird sich die Aufmerksamkeit wieder auf eine andere Weltregion richten.

Die App unterstützt das, auch durch ihr Layout. Als noch für Lesotho gesammelt wurde, war es interessant zu sehen, wie die Macher das kleine Land aufbereitet hatten. Es war in seine zehn Bezirke zerlegt. Jene, die schon versorgt waren, leuchteten grün, mit einem Häkchen darin. Der Bezirk, um den es gerade ging, war rot. Die Optik eines Computerspiels war kein Zufall, hier wurde ein Siedler-von-Catan-Moment inszeniert. »Man soll sehen, dass man etwas bewirken kann«, so sagt es Stricker. Unten auf dem Bildschirm war die Zahl der Schulkinder aufgeführt, die Hunger haben. Jede gespendete Mahlzeit wurde gezählt, mit jeder Mahlzeit schob sich ein Ladebalken von links nach rechts auf dem Bildschirm. Ein Multiplayer-Spiel – nur wenn alle zusammen spenden, kann man die Mission erfüllen und das Land vom Hunger befreien.

Aber darf Helfen zum Spiel werden? Zu einer wohligen Community-Erfahrung, einem Mittel, um Likes und Herzchen abzugreifen – einem großen Spaß? Stricker weiß, dass es ein Balanceakt ist; er will möglichst viele Mahlzeiten zusammenbekommen, Spender gewinnen und die Leute an die App binden. Deswegen ist ShareTheMeal eben nicht nur eine App, sondern eine App mit Facebook-Auftritt, mit Twitterprofil und Instagram-Account. Ein Social-Media-Apparat, und auf jedem Kanal folgt er dessen Gesetzen: Auf Instragam teilt das Team der App Fotos von opulenten Frühstückstellern, neben Messer und Gabel liegt das Handy, darauf zu sehen: die geöffnete ShareTheMeal-App. Ein Bild der Güte soll das sein. Hier teilt jemand sein Privileg, er gibt Essen ab, bevor er selbst zugreift. Aber es zeigt auch eine Sorglosigkeit, mit der Menschen meinen, sie äßen ihre Eier mit Speck und Bohnen als besserer Mensch, nur weil sie eine halbe Kelle Maisbrei gespendet haben. Die Gefahr, die diese App birgt, wird an diesen Bildern besonders deutlich. Das ruhige Gewissen gibt es schnell und einfach.

Zu schnell, zu einfach, sagt Björn Lomborg. Der Politikwissenschaftler und Gründer des dänischen Thinktanks »Copenhagen Consensus« analysiert gemeinsam mit führenden Ökonomen die globalen Herausforderungen wie Hunger, Krankheiten und Erderwärmung. Er ist eine Institution in der Weltretterbranche. Nicht weil er viel Geld spendet wie Bill und Melinda Gates, Waren Buffett oder jetzt Mark Zuckerberg und seine Frau, sondern weil er ihnen sagt, wie sie es machen sollen. Welcher Einsatz wo am meisten bewirkt. Wenn man vierzig Cent spendet, um ein Kind zu ernähren, dann seien die vierzig Cent vierzig Cent wert. Wenn man vierzig Cent einsetze, um nach einem Mittel zu forschen, mit dessen Hilfe nicht mehr die Hälfte der Ernte vertrocknet oder von Schädlingen zerstört wird, dann seien vierzig Cent zwölf Euro wert – das ist eines von Lomborgs Lieblingsbeispielen. Aber für Forschung an Pflanzenschutzmitteln will eben niemand spenden. »Das ist natürlich langweilig im Vergleich zu einer App, die Leuten das Gefühl gibt, Teil einer großen Lösung zu sein«, sagt Lomborg.

Es ist eine neue Spendergeneration, die glaubt, ein Klick könnte die Welt verändern. Und die, wenn sie wählen muss, ob sie selbst anpackt oder in einer App etwas anklickt, immer die bequemen Klicks wählen würde. Weil hier das Feedback gefälliger ist, die Wirkung – vermeintlich – garantiert und der Vorgang danach abgeschlossen. Eine Generation, die meint, eine Onlinepetition zu unterschreiben sei politisches Engagement. Und eine App auf dem Homescreen mache sie zum besseren Menschen.

Die Bedenken von Burkhard Wilke vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen sind weniger ideologisch, eher rechnerisch. Die Deutschen spenden im Jahr 6,4 Milliarden Euro, jeder Einzelne spendet etwa sechs Mal im Jahr, jedes Mal etwa vierzig Euro, insgesamt 240. So viel kommt via App, wo jedes Mal nur vierzig Cent überwiesen werden, kaum zustande. Wilke hat kein Problem damit, dass Leute lieber für kleine Kinder spenden als für gute Transportwege oder Kühlhäuser – auch wenn das langfristig sinnvoller wäre. So ist das Spendenbusiness eben. Aber die Leute sollen nicht denken, dass man mit vierzig Cent etwas verändern kann.

Und dann gibt es natürlich diejenigen, die sagen, dass Geldhilfen von außen grundsätzlich zum Problem werden können: Weil langfristige Geldspenden, die an keine Gegenleistung geknüpft sind, Menschen davon abhalten können, selbst nachhaltige Lösungen zu suchen. Und weil sie die Politiker der Staaten, in denen die Menschen arm sind, aus ihrer Verantwortung für diese Menschen entlassen – und so dazu beitragen können, die Macht unfähiger, korrupter Eliten zu zementieren.

Aber etwas ist noch anmaßender als zu meinen, man wäre ein guter Mensch, weil man vierzig Cent gespendet hat: Zu meinen, irgendjemand wäre es nicht, weil er vierzig Cent gespendet hat. Barack Obama sagte beim Weltklimakipfel in Paris wieder, was er für den größten Feind der globalen Probleme hält: den Zynismus; die Haltung, sowieso nichts ändern zu können. Und da ist es vielleicht doch ein Beitrag zur Verbesserung der Welt, wenn man den Leuten das gute Gefühl zurückgibt. Ihnen die Angst nimmt, etwas falsch machen zu können, wenn sie Gutes tun. Und nicht zulässt, dass am Ende das Helfen theoretisch so verpönt ist, dass es praktisch niemand mehr übernehmen will.

Fotos: Monika Keiler, Per-Anders Pettersson