Ein Freitagmorgen im Mai, kurz nach neun, Schulungsraum 8 des ADAC-Fahrsicherheitszentrums Schlüsselfeld bei Nürnberg. »Das Auto funktioniert nur mit Last«, erklärt der Leiter des Fahrertrainings seinen 23 Schülern, »ihr müsst also vor der Kurve scharf einbremsen, damit euer Wagen mehr Grip hat.« Die Tür öffnet sich, und Gustl Mollath betritt den Raum. Am Abend zuvor saß er bei einer Diskussion in München auf dem Podium, Thema »Menschenrechtsverletzungen in der bayerischen Psychiatrie«. Er hat einen blauen Kapuzenpulli an, Jeans und Turnschuhe, in der Brusttasche seines Hemds steckt eine Zahnbürste. Er ist viel unterwegs in diesen Tagen und ein gefragter Gast in Talkshows – MDR, SWR-Nachtcafé, Beckmann – sowie auf Podiumsdiskussionen mit Justizopfern und Justizkritikern, als Kronzeuge für das Komplettversagen eines Systems.

Doch in Schlüsselfeld ist er nur der motorsportbegeisterte Gustl, und für manche noch nicht mal das. »Wir gehen jetzt gleich raus und beginnen mit dem Training«, sagt der Dozent zu den Fahrschülern, »eure Instruktoren sind heute der Edi, ich, und der – jetzt hab ich deinen Namen vergessen. Wie heißt du gleich?« – »Ich bin der Gustl«, antwortet Gustl Mollath freundlich.

Das Training haben Freunde von ihm organisiert, die er seit Jahrzehnten kennt, schon mit 19 fuhr Mollath Rennen. Die Kursteilnehmer begeben sich zu ihren Autos und fahren in einem Korso auf die »Multifunktions- und Eventfläche« des ADAC-Trainingsgeländes, einen großen betonierten Platz. Es gibt einiges zu bestaunen, einen schwarzen Chevrolet Camaro, einen roten Porsche 911, eine weiße Corvette. Gustl Mollath redet die Besitzer an und beugt sich neugierig über geöffnete Motorhauben.

Seine Schüler machen zunächst Brems- und Ausweichübungen, dann quietschen die Reifen über einen kleinen Rennparcours. Mollath wechselt immer wieder das Auto und gibt als Co-Pilot Tipps. Die meisten, sagt er, würden viel zu schnell fahren. Wichtiger sei es, erst mal die Linie zu finden und dann langsam zu beschleunigen. Mollath genießt diesen Morgen sichtlich: »Das ist auf jeden Fall therapeutisch wertvoller als der Aufenthalt in einer geschlossenen Anstalt.«

Sieben Jahre war Gustl Mollath in der Psychiatrie gefangen, erst im Bezirkskrankenhaus Straubing, dann in Bayreuth. Fast ebenso lang hat er um seine Freiheit gekämpft, Hunderte Briefe geschrieben, Anträge gestellt, Beschwerden eingelegt. Ist er angekommen im normalen Leben, das er sich so sehr ersehnte? Wie haben ihn die sieben Jahre verändert, in denen ihm Richter, Staatsanwälte, Gutachter und Ärzte immer wieder wahnhafte Züge, Realitätsverlust und Paranoia attestierten? Und wie das knappe Jahr, das er nun in Freiheit verbracht hat?

»WIR MÜSSEN SIE ENTLASSEN«

6. August 2013, kurz nach elf Uhr. Der Anwalt des Bezirkskrankenhauses Bayreuth und der stellvertretende Chefarzt betreten die Zelle von Gustl Mollath und eröffnen ihm: »Herr Mollath, wir müssen Sie entlassen.« Er habe drei Stunden Zeit, seine Zelle zu räumen. Drei Stunden? Mollath entgegnet, er müsse doch erst mal packen. Außerdem wisse er nicht, wo er unterkommen soll. Er fragt, ob er nicht noch ein paar Tage bleiben könne. Das Gesuch wird abgelehnt. Der Apparat, der Mollath sieben Jahre lang wegsperrte, weil er angeblich eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellte, kann ihn nun nicht schnell genug loswerden.

Die ersten zwei Tage verbringt er bei einer Opernsängerin, einer von vielen Unterstützerinnen, die sich in den vergangenen Jahren für seine Freiheit eingesetzt haben. Ihre Familie teilt Wohnung und Alltag mit ihm. Das ist mehr Nähe, als Mollath verkraftet. Er zieht zu einem langjährigen Freund, der ihm schon lange vor der Entlassung angeboten hat: »Wenn du rauskommst, überlasse ich dir meinen Zwölfzylinder-Mercedes und eine Wohnung mit Granitboden und Fußbodenheizung.« Dort wohnt er seither, aber wovon lebt er? »Gott sei Dank habe ich einen Freund«, sagt Mollath. Präziser wird er nicht.

DER ERSTE FERNSEHAUFTRITT

Eine Woche nach der Entlassung, Gustl Mollath ist mit einer Mitarbeiterin der Talkshow Beckmann beim Einkaufen in der Hamburger Innenstadt. Als er im 27. Februar 2006 in die Psychiatrie eingeliefert wurde, hatte er nichts außer die Kleider, die er am Leib trug. Er bekam dann Kleidergeld, 50 Euro im Jahr. Das reichte nicht mal für Schuhe, also schrieb Mollath während seiner Zeit in der Psychiatrie den Quelle-Versand an. Zu seiner Überraschung lag kurze Zeit später ein Gutschein in der Post. Aber fernsehtauglich wären die Klamotten nicht gerade gewesen, die er davon kaufte.

Nun steht er also mit neuem weißen Hemd und schwarzem Jackett im Hinterhof auf dem Gelände von Studio Hamburg, wo die Sendung aufgezeichnet wird. Sein erster Fernsehauftritt. Reinhold Beckmann ist gerade mit seinem hellblauen VW-Käfer vorgefahren, hat kurz die Studiogäste begrüßt und sich in die Garderobe zurückgezogen. Gustl Mollath mustert den Käfer von allen Seiten, Baujahr 2003, die letzte Serie aus Mexiko.

Wenig später nehmen alle Beteiligten im Studio Platz, damit Ton- und Kameraleute ihre Geräte einrichten können. Noch wenige Minuten bis zur Sendung. Andere Gäste wären nervös oder würden sich von Mitarbeitern noch mal briefen lassen. Mollath verwickelt Beckmann in eine Fachsimpelei über dessen VW-Käfer und nennt Details zu Modellreihen anderer Autos. Beckmann erzählt, welche Autos er früher gefahren hat. Dann sagt er, gleich beginne die Aufzeichnung. Mollath zeigt immer noch kein Zeichen von Aufregung, obwohl er weiß, dass an diesem Abend Millionen Zuschauer die Sendung verfolgen werden.

Seine äußere Gelassenheit irritierte schon das Klinikpersonal in der Psychiatrie: »Der Affekt ist heiter, die Stimmung wirkt grenzwertig gehoben«, notierte ein Arzt in Bayreuth. Dabei verrät das Äußere wenig über Mollaths wahren Gemütszustand. Als er später eine Aufzeichnung der Beckmann-Sendung sieht, ist er nicht begeistert von seinem Auftritt, meint aber: »Es hätte schlimmer laufen können. Die Situation war nicht einfach, so kurz nach der Entlassung.«

SCHLAFPROBLEME UND OLIVENÖL

Was hat ihn am meisten belastet in den ersten Tagen nach der Entlassung?

Er sei nachts oft aufgewacht, sagt Mollath, manchmal schweißnass. Warum, kann er sich nicht erklären: »Ich habe das zweifelhafte Glück, dass ich mir Träume nicht merken kann.« Er reagiere nachts nun aber sehr sensibel auf Licht und Geräusche. Das kann er sich schon erklären: In der Psychiatrie gab es oft Kontrollen, »jede Nacht, manchmal stündlich. Wenn Sie am verletzlichsten sind, wenn Sie am schutzlosesten sind, weil Sie schlafen. Die wollen Sie quälen.« Das macht Mollath oft, dass er den Zuhörer in seine eigene Geschichte einbindet. Mit dem »Sie« gibt er zu verstehen: Was mir passiert ist, kann auch dir passieren.

Nach außen würden die Kontrollen mit der Sorge um die Kranken begründet, erzählt Mollath. Mehr als einmal habe er deshalb zu den Wärtern gesagt: »Was soll das? Sie sehen doch, dass ich jedes Mal aufwache. Sie wissen ganz genau, was es bedeutet, wenn der Mensch keinen Schlaf bekommt. Depression, Probleme mit dem Fettstoffwechsel, auch Diabetes.« Die Antwort habe dann immer gelautet: »Wir machen das immer so. Nur Sie regen sich darüber auf.«

Worauf hat er sich am meisten gefreut nach der Entlassung? Auf einen riesigen Berg Pasta, sagt Mollath, mit richtigem Olivenöl, das gab es nämlich in der Anstalt nicht. Als er dann zum ersten Mal in den Bio-Supermarkt zum Einkaufen ging, war er sehr angetan, »welche Auswahl es da inzwischen gibt«. An solchen Alltäglichkeiten fällt auf, wie lange Mollath aus der Welt war.

Ein für wahnsinnig befundener, dickköpfiger und etwas schrulliger Mann von 57 Jahren erscheint den meisten Beobachtern glaubhafter als ein System aus Richtern, Staatsanwälten, Gutachtern und Ärzten.

»ICH BIN EIN NÜRNBERGER«

Mitte Dezember, abends um sieben. Gustl Mollath kaut zufrieden auf einer Bratwurst mit Senf. Es ist sein erster Christkindlesmarkt seit acht Jahren. Der Christkindlesmarkt, das ist Nürnberg. Und Mollath ist Nürnberger. Es gibt ein Video aus dem März 2003, auf dem Mollath mit Mikrofon in der Nürnberger Lorenzkirche zu sehen ist. Kirchenbesucher diskutieren über den bevorstehenden Krieg im Irak. Mollath leitet seine Worte ein mit der Bemerkung, er sei »von Nürnberg, ein Bürger«.

Zehn Jahre später nun trägt er einen roten Anorak mit dem Button von König Ludwig II. am Kragen. Den König empfinde er gewissermaßen als seinen frühesten Leidensgenossen, der König sei ja bekanntlich Opfer psychiatrischer Aktengutachten geworden. Auch Mollath beurteilten mehrere Gutachter, ohne je mit ihm gesprochen zu haben. Hat er keine Sorge, dass er mit diesem Button etwas sonderbar wirken könnte? »Möglich«, entgegnet Mollath und zuckt mit den Schultern. Man müsse doch »auch mal was davon haben, wenn man schon offiziell für verrückt erklärt worden ist«, sagt er und lacht.

Nach der Bratwurst spaziert Mollath an den Wurst- und Weihnachtskrambuden vorbei. Es geht nur im Schritttempo voran, überall Menschen. Aber sobald sie Mollath erkennen, treten sie zur Seite, und so tut sich vor ihm eine kleine Gasse auf. An einem Lebkuchenstand heben einige Besucher ihre Hände, als wollten sie gleich losklatschen. Mollath spricht eine Frau auf einem Pferdefuhrwerk an: Er habe ihren Vorgänger gekannt, der auch schon Gäste über den Weihnachtsmarkt kutschierte. Die Frau schaut Mollath an, als habe sie eine Erscheinung.

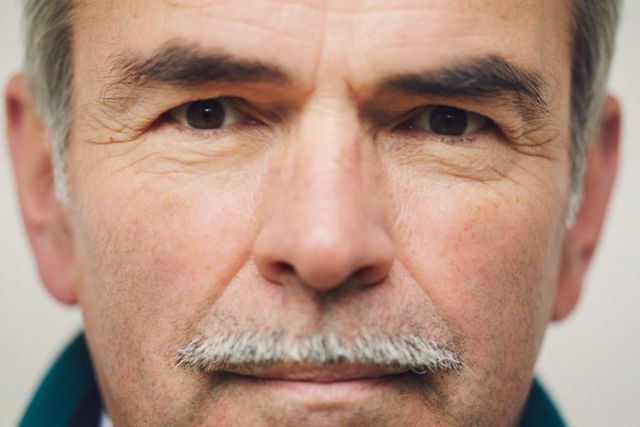

Für viele ist Mollath zur Erlöserfigur geworden, weil er sich einem System widersetzt hat, das auch sie als ungerecht und arrogant wahrnehmen. Es geht im Fall Mollath nicht mehr um einen Justizskandal, sondern um die Skandaljustiz. Kiloweise hat Mollath Post und Unterlagen von Menschen bekommen, die schilderten, wie sie in ihrem eigenen Kampf für Gerechtigkeit gegen Wände laufen. Und wo immer Mollath unterwegs ist, sprechen ihn wildfremde Menschen an, schütteln ihm die Hand, wünschen ihm alles Gute und zeigen keine Ängste gegenüber einem Mann, den Gerichte und Gutachter für gemeingefährlich befunden haben. Mollath hört stets geduldig zu, lächelt schüchtern und bedankt sich für die Wünsche. Wenn er so vor ihnen steht, der grauhaarige Mann mit seinem Schnurrbart, wirkt er wie die personifizierte Harmlosigkeit. Und berichtet er bei seinen öffentlichen Auftritten über die Zustände in der Psychiatrie, in ruhigen, klaren Worten, sind die Zuhörer meistens bereit, ihm alles zu glauben, obwohl es seine subjektiven Eindrücke sind und er natürlich nicht alles beweisen kann, was er erzählt. Das ist eine Folge des monumentalen Rechtsstreits um Gustl Mollath: Ein für wahnsinnig befundener, dickköpfiger und etwas schrulliger Mann von 57 Jahren erscheint den meisten Beobachtern glaubhafter als ein System aus Richtern, Staatsanwälten, Gutachtern und Ärzten.

Nach dem kleinen Spaziergang hat Mollath sein Ziel erreicht: die Stadtpfarrkirche St. Sebald gleich neben dem Rathaus. Sie ist schon geschlossen an diesem Abend, aber Mollath, der nicht dazu neigt, schnell aufzugeben, rüttelt so lange an verschiedenen Türen, bis eine geöffnet wird – von einem Mann, der Besucher erwartet für eine Nachtführung. Mollath sagt ihm, er wolle die Kirche besichtigen. Der Mann erkennt Mollath sofort und lässt ihn eintreten. »Alles in Ordnung bei Ihnen?«, fragt er. »Muss ja irgendwie«, antwortet Mollath. Wo Mollath auch hinkommt: Die Menschen, die sieben Jahre lang vor ihm geschützt wurden, nehmen ihn mit offenen Armen auf.

Er geht zielstrebig quer durch das Kirchenschiff, zu einer Stelle in größtmöglicher Entfernung zum Altar. Dort hinten, in einer Ecke des Kirchenraumes, zündet Mollath drei Kerzen an. Das habe er auch schon vor seiner Zeit in der Psychiatrie gemacht. Es helfe, sich zu konzentrieren auf die Dinge, die vor einem liegen, sagt er, ganz gleich, ob man religiös sei oder nicht.

Nach einigen Minuten kommt eine Frau hinzu, die ebenfalls eine Gruppe durch die Kirche führen will. Dass dort hinten um diese Uhrzeit noch jemand sitzt, irritiert sie offenkundig. Sie kommt mit schnellen Schritten näher, hält dann aber inne und fragt: »Sie sind der Herr Mollath, stimmt’s?« Er darf daraufhin kostenlos an der Abendführung teilnehmen.

DER BAUM DES LEBENS

Es war ebenfalls kurz vor Weihnachten, ein paar Jahre zuvor, als ein Pfarrer Datteln für die Insassen der Psychiatrie des Bezirkskrankenhauses Bayreuth mitbrachte. Aus einigen Kernen der Früchte züchtete sich Mollath eine Zimmerpflanze. Als Humus benutzte er den Inhalt aus Teebeuteln. Und weil das so gut funktionierte, gab Mollath ein paar Orangenkerne hinzu. »Das war hier jahrelang meine Mitgefangene«, sagt er, »die hat einige Zimmerrazzien mitgemacht.« Und deshalb hat er sie auch in die Freiheit mitgenommen, was am Tag der Entlassung dieses seltsame Bild ergab, das durch alle Nachrichten geisterte: der etwas gehetzt wirkende Mollath, mit blauem Poloshirt und einer Topfpflanze in der Hand.

Im Frühjahr 2014 wird die Pflanze, die Mollath bei einem guten Freund zwischengelagert hat, nun umgetopft, von dem »erbärmlichen Klinikplastiktopf«, wie Mollath sagt, in ein größeres Gefäß. Zwei Studentinnen der Münchner Hochschule für Film und Fernsehen, die als Abschlussarbeit einen Film über Gustl Mollath drehen, begleiten den symbolträchtigen Vorgang. Mit der Pflanze, sagt Mollath, »fühlt man sich schon in gewissem Maße verbunden«. Diese ihm eigene Umständlichkeit in der Sprache, diese Distanz macht es schwer nachzuvollziehen, was wirklich in ihm vorgeht. Der Freund, der ihn seit Jahrzehnten kennt, sagt, Mollath habe noch nie zu übermäßigen Gefühlswallungen geneigt. Auch ansonsten habe er sich kaum verändert in den sieben Jahren Psychiatrie. »Schon erstaunlich«, sagt der Freund.

DER PROZESS

Ende Mai 2014 in einer kleinen Stadt in Norddeutschland. Mollath hat darum gebeten, seinen derzeitigen Aufenthaltsort nicht im SZ-Magazin zu nennen. Ihm graut vor der Vorstellung, dass Journalisten und Kamerateams sein Haus belagern könnten. Er braucht Ruhe, um sich auf seinen Prozess vorzubereiten, sein Fall wird neu aufgerollt. Er ist dabei, die Liste der Zeugen zu erstellen, die in Regensburg aussagen sollen. Wieder geht es um die Frage, welche Vergehen Mollath tatsächlich begangen hat, und wieder wird er psychiatrisch begutachtet. Wie soll er sich gegenüber dem Gutachter verhalten, der ihn während des Verfahrens beobachten wird? Es handelt sich um Norbert Nedopil, einen der erfahrensten Gutachter in Deutschland (SZ-Magazin, Interview vom 31. August 2012). Im Internet hat Mollath gelesen, Nedopil habe während einer Fernsehsendung geäußert, dass Gutachter oft irren würden, in den meisten Fällen zu Lasten des Beschuldigten. Das Risiko, die Allgemeinheit einer Gefahr auszusetzen, wiege für viele Gutachter schwerer. »Und so einem bin ich ausgeliefert!«, erregt sich Mollath.

Er ahnt, dass sein Verfahren »eine schwierige Nummer« wird. Auf »einen kompletten Freispruch« wagt er nicht zu hoffen, das System werde versuchen, »mir irgendwas anzuhängen, um sich selbst reinzuwaschen«. Völlig offen ist, was aus seiner Habe wird. Im Zuge des Rechtsstreits und seiner Entmündigung habe er auch zuschauen müssen, wie er seinen gesamten Besitz verlor. Ein Haus in Nürnberg, das ihm seine Eltern vererbt hatten, 200 Quadratmeter groß, wurde zwangsversteigert und fiel dabei an seine Ex-Frau. Jene Frau also, der Mollath vorgeworfen hatte, im großen Stil Schwarzgeldgeschäfte abzuwickeln. Und die ihn daraufhin anzeigte: Er habe sie wiederholt geschlagen und sogar gewürgt. In dem Haus war alles, was Mollath besaß, Kleidung, Fotos seiner Eltern und Großeltern, »Dinge, die zwei Weltkriege überstanden haben«. Nun hat Mollath nichts mehr außer 26 Kartons voller Papier, Unterlagen und Korrespondenz, die er als emsiger Briefeschreiber in der Psychiatrie anhäufte.

DIE ZUKUNFT

Gustl Mollath hat noch keinen genauen Plan, wie es in seinem Leben weitergehen soll. »Irgendwas mit Fahrzeugen« werde es wohl werden, sagt er, »das ist meine Leidenschaft«. Ein befreundeter Sportwagenhändler hat ihm angeboten, er könne sich um die Oldtimersparte kümmern, Autos in ganz Europa begutachten, ob sich der Kauf lohnt. Ein anderer Freund besitzt eine kleine Flugzeugwerft in Franken, dort könnte er in der Wartung arbeiten. Vielleicht macht er sich sogar selbstständig – das hängt davon ab, ob er eine Entschädigung bekommt und wie hoch sie ausfällt. Und ob er ein Filmprojekt annimmt, er verhandelt derzeit mit mehreren Produktionsfirmen, die seine Geschichte gern verfilmen würden. Und ja, ein Buch will er schreiben, es sei noch so vieles unerzählt, findet er: »Die Bandbreite möglicher Willkür muss einfach dargestellt werden.« Ob er sich dann als freier Mensch fühlen darf, entscheiden andere: Sein Wiederaufnahmeverfahren am Landgericht Regensburg beginnt am 7. Juli.

Fotos: Julian Baumann