SZ-Magazin: Sie schreiben in Ihrem Buch: Am Leben zu sein, bedeute, Verluste zu erleiden. Wann hatten Sie diese Erkenntnis zum ersten Mal?

Judith Schalansky: Mit 23 hatte ich einen Unfall. Ein Polizist hat mich vom Rad gerissen, dabei wurde mein Knie zertrümmert. Der Polizist hat es geleugnet, es kam nie zu einem Verfahren. Ich hatte viele Operationen und bin seitdem behindert, das heißt, ich kann nicht mehr rennen. Als junger Mensch hat man ja die Vorstellung, unbesiegbar zu sein, insofern hat dieser Unfall mein Selbstbild unheimlich gekränkt. Aber je älter man wird, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, nicht unversehrt durchs Leben zu kommen.

Haben Sie dafür noch andere Beispiele?

Es gibt in einem DDR-Biologiebuch einen Satz, der mich immer schockiert hat: »Die Geburt ist die hormonelle Trennung von Mutter und Kind.« Dieser Satz ist in seiner beinahe erbarmungslosen Nüchternheit so typisch für die DDR. Geburt nicht als der Beginn von etwas Neuem, sondern als den ersten Verlust zu definieren. Schrecklich! Aber eben auch richtig. Das Leben beginnt mit einer großen Verlusterfahrung.

Wie gut können Sie mit Verlust umgehen?

Ich habe fünf Jahre an diesem Buch gearbeitet, während dieser Zeit starb meine Großmutter. Als meine Mutter ihr Haus ausräumte, hat sie, ohne mich zu fragen, den Großteil der Diasammlung ihrer Eltern weggeworfen. Ich bin total durchgedreht und dachte, das kann doch nicht wahr sein: Ich schreibe hier über Bilderstürme, und meine Mutter wirft einfach diese Dias weg!

Warum waren Ihnen diese Dias so wichtig?

Das waren zum Beispiel Urlaubsdias aus Sotschi. Meine Mutter meinte: Da waren doch nur Palmen drauf. Ich bin von klein auf von Palmen besessen. Ich habe lange um die Novelle getrauert, die ich über diese Bilder und meine Palmenliebe hätte schreiben können – bis mich eine Freundin darauf brachte, dass die viel interessantere Geschichte doch davon handeln müsste, warum meine Mutter diese Fotos loswerden wollte. Gegenstände können sehr mächtig sein. Es gibt diese Kartons, in denen Menschen Dinge sammeln, die eigentlich nur Referenzen der eigenen Geschichte sind. Dieser Trieb lässt mit der Digitalisierung nicht nach, im Gegenteil.

Sie haben in Ihrer Wohnung eine große Bibliothek und ein Archiv Ihrer Recherchematerialien. Kennen Sie die Sehnsucht nach Minimierung?

Natürlich, das ist ja das Paradoxe. Der Gegenstand ist immer Versprechen und Zumutung zugleich. Ich kaufe Bücher, um zu vergessen, dass ich sie lesen will oder muss. Doch wenn dann ein, zwei, drei oder zehn Jahre vergehen, wird das Buch im Regal immer zudringlicher. Man will frei sein von dem Zeug. Wir haben mal versucht, einen ganzen Monat lang nichts zu kaufen, was man nicht essen kann, oder für jedes gekaufte Kleidungsstück eines auszumisten.

Aber?

Es ist aussichtslos.

Ein Blick in Judith Schalanskys Archiv

Der Kaspische Tiger

»Die Fotografie eines Kaspischen Tigers wurde 1899 im Zoologischen Garten Berlin aufgenommen. Diese Unterart, die schon in den Arenen Roms gekämpft hatte, starb in den 1970er-Jahren aus.«

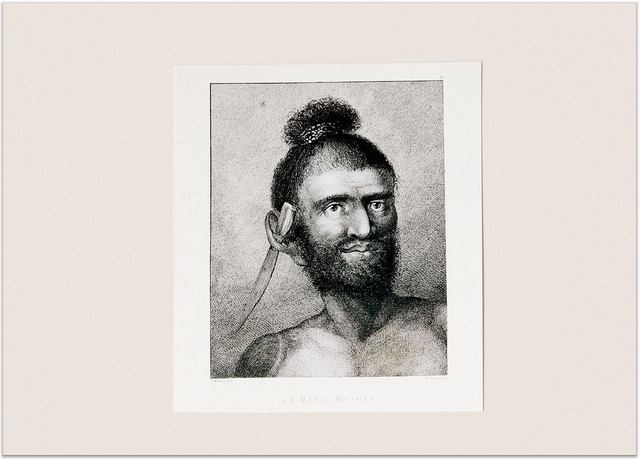

Ein Mangaianer

»John Webbers Porträt aus dem 18. Jahrhundert zeigt Mourua, einen Einwohner der Südseeinsel Mangaia, den James Cook 1777 an Bord seines Schiffes ›Resolution‹ empfing. Die Mangaianer waren sehr kriegerisch. Die Verlierer der zahlreichen Schlachten flüchteten sich oft auf die Nachbarinsel Tuanaki, die bei einem Seebeben 1842/43 untergegangen sein muss.«

Flusstiere

»Für einen Text folgte ich zu Fuß dem Lauf des Flusses Ryck von seiner Quelle bis zu seiner Mündung im Greifswalder Bodden. Am Ufer fand ich unter anderem eine Teichmuschel und zwei kalkbleiche Schneckengehäuse, aus denen Amseln und Drosseln das weiche Fleisch aus dem Panzer gemeißelt hatten.«

Die verlorenen Dinge, die Sie zu Ihrem Buch angeregt haben, sind sehr unterschiedlich: der im 20. Jahrhundert ausgerottete Kaspische Tiger, das verbrannte Gemälde »Hafen von Greifswald« von Caspar David Friedrich, die Verse von Sappho. Wo ist die Verbindung?

Mich hat interessiert, was von den verschwundenen Dingen übrig bleibt, welche Geschichten sich über sie erzählen lassen. Zum Beispiel, dass Kaspische Tiger im alten Rom in der Arena gegen Löwen kämpften. Da wurden zwei Wesen aufeinandergehetzt, die sich in der Natur niemals begegnet wären, weil sie ganz unterschiedliche Lebensräume haben. Aber der Mensch wollte es so. Sie haben dann in der Gefangenschaft nicht nur gegeneinander gekämpft, sondern sogar gemeinsamen Nachwuchs gezeugt. Da stellt sich die Frage, was schrecklicher ist: dass die beiden Raubkatzen gezwungen werden, einander zu töten, oder dass sie gezwungen werden, miteinander unfruchtbare Nachkommen zu zeugen, die als Attraktion weitergereicht werden?

Was verbindet den Tiger mit der Natur um Greifswald, die Sie porträtieren?

Diese beiden Texte sind menschenleer, und dennoch ist der Mensch präsent, weil er für das Leben des Tigers und der Natur bestimmend war. Für den »Hafen von Greifswald« bin ich den kleinen Fluss, der das alte Hafenbecken der Altstadt speist, die dreißig Kilometer von seiner Quelle bis zur Mündung entlanggegangen. Schließlich war der Fluss der Grund dafür, dass dort einmal eine Stadt gegründet wurde. Dabei habe ich versucht, einfach die Natur zu beschreiben, das, was ich sehe: die Farbe des Himmels, das Geräusch der Strömung, die keimende Frucht auf dem Acker, die Vögel in den Sträuchern. Das war eine unglaubliche Schulung der Wahrnehmung.

Menschen sind manchmal auch im Leben anderer präsent, ohne da zu sein.

Ja, und vor allem Kinder haben ein feines Sensorium dafür, was verschwiegen wird. Meine Eltern trennten sich, als ich sehr klein war, und haben beide wieder geheiratet. Ich wuchs irgendwie im Glauben auf, mein Stiefvater sei mein Vater, auch wenn es vage Hinweise auf meinen leiblichen Vater gab. Diese Leerstelle war sehr präsent. Ich habe ihn erst sehr viel später kennengelernt, obwohl er gar nicht weit weg wohnte.

In Ihrem Buch beschreiben Sie ein einsames Kind, das von seinem Umfeld mit ziemlicher Nonchalance behandelt wird: »In meiner Erinnerung bin ich immer alleine.« Gab es einen bestimmten Grund, das jetzt für sich zu bearbeiten?

Man hat ja eine Handvoll Traumata, an denen man sich in der Kunst abarbeiten kann. Das geht aber erst, wenn man damit ganz gut leben kann. Mir ist beim Schreiben klar geworden, dass dieses Gefühl des Unbehaustseins, das ich erlebt habe, in eine Kultur der Geschichtslosigkeit und des Schweigens eingebettet ist.

Meinen Sie damit die Kultur der DDR oder die Kultur einer Generation?

Es ist wohl beides. Das Dorf, in dem ich als kleines Kind lebte, wurde über Jahrhunderte hinweg von einem alten Adelsgeschlecht geprägt. Aber darüber sprach in der DDR niemand. Denn die Zeit der Junker war ja vorbei. Es gab die LPG, das Schloss war abgebrannt, an die Geschichte wurde nicht angeknüpft. Damit der Sozialismus siegen konnte, musste die Stunde null her.

Welche Auswirkungen hatte das auf Beziehungen?

Wenn sich Eltern heute trennen, versuchen sie normalerweise, eine gute Regelung für alle zu finden, die Verbindungen in der Familie nicht zu kappen. In der DDR war das anders. Erste kurze Ehen und dann zweite waren sehr verbreitet. Die Leute haben früh geheiratet und Kinder bekommen, weil sie sonst gar keine Wohnung erhalten hätten. Eine Psychologin, die mit DDR-Frauen gearbeitet hat, erzählte mir mal von einer, die ihren Ex-Mann auf der Straße nicht grüßte. Begründet hat diese Frau das so: »Wer einmal draußen ist, kommt nie wieder rein.« Sie meinte den Mann, mit dem sie mal gelebt hatte. Aber es war natürlich eine Aussage über die gesamte DDR.

»In der DDR pflegte man eine schnörkellose Art zu sprechen, die wenig Umschweife machte. Vielleicht der Nebeneffekt einer gewissen Sprachlosigkeit«

Der Palast der Republik, das Kulturzentrum der DDR, wurde vor gut zehn Jahren wegen Asbestbelastung relativ umstandslos abgerissen. Ist der Umgang mit dem Erbe der DDR die nächste Stufe der Geschichtslosigkeit?

Ein Erbe, auf das man sich in Berlin heute lieber bezieht, ist das Preußische. Im Humboldt-Forum des Stadtschlosses sollen jetzt die Kulturen der Welt gezeigt werden. Alles, was an Auseinandersetzung mit der Geschichte des Platzes versäumt wurde, soll kompensiert werden, indem man die ganze Welt da ausstellt. Völlig grotesk.

Welche Rolle hat der Palast der Republik in der Wende gespielt?

Dort wurde der Beitritt der DDR zur BRD beschlossen. Es war ein Ort in der Tradition der Kulturpaläste, an dem alles stattgefunden hat, Parteitage ebenso wie Bauarbeiterbälle oder Lesungen mit kritischen Autoren. Asbest hin oder her, das abzureißen, war ein Fehler. Es gab ja auch Pläne, Palast und neues Stadtschloss zu verbinden. Vielleicht hätten sie es einfach machen sollen wie in Braunschweig: Da haben sie auch das Schloss wieder aufgebaut, darin ist eine Shoppingmall. Das ist immerhin konsequent. Die neue Herrschaft ist der Konsum.

Welche Verluste verbinden Sie persönlich mit der DDR?

Wenn ich alte DEFA-Filme gucke, fallen mir die starken Frauenrollen auf. Was mich rührt, sind aber eher Kleinigkeiten: eine unbedarfte Weise dazustehen, so ganz ohne Pose, eine bestimmte Art zu sprechen, die man in der DDR pflegte, die schnörkellos war und wenig Umschweife machte. Vielleicht der Nebeneffekt einer gewissen Sprachlosigkeit. Vor allem aber vermisse ich dieses Gefühl des Aufbruchs von ’89/90.

Können Sie das genauer beschreiben?

Ich vermisse, wie meine Eltern zum ersten Mal Bäume pflanzten und nächtelang in Bürgerforen diskutierten. Ich bedaure, dass die Hoffnung, die Gesellschaft jetzt selbst gestalten zu können, nie umgesetzt wurde, sondern erstickt wurde in einer Flut von Topfservicen und Enzyklopädien, die einem irgendwelche Überlandverkäufer aufgeschwatzt haben. Es gab eine kurze Phase des Demokratie-Lernens, die mündete dann aber ganz schnell in dieser Enttäuschung, dass es jetzt doch wieder die anderen sind, die bestimmen.

Sehen Sie die aktuelle Mobilisierung in Ostdeutschland gegen Einwanderung und gegen die Bundesregierung als Spätfolge dieses Leerlaufs?

Auch. Den Leuten geht es nicht um Materielles, es geht denen ja insgesamt ziemlich gut. Es geht um Anerkennung. Die wollen gesehen werden. Aber wenn man da psychologisiert, muss man aufpassen, dass man es nicht verharmlost.

Woher kommt das Gefühl jener Menschen, dass gerade sie zu wenig wahrgenommen werden?

Kleine Formen der Anerkennung sind in den neuen Bundesländern völlig verkümmert. Die DDR war voller Kollektivveranstaltungen und Zeremonien, aber nach der Wende hat man gelernt: Das macht man nicht mehr. Die versammelte Mannschaft, der Blumenstrauß, der Händedruck, all das war nicht mehr gewünscht, sondern galt als alte, wertlose Geste. Und nichts ist an diese Stelle gerückt.

Also die Pegida-Demo als Werksersatz?

Da ist es schon fast egal, worum es geht, Hauptsache, man ist da versammelt und gehört in seiner Gegnerschaft zusammen.

Andererseits sind ja viele Menschen, nicht nur Ostdeutsche, in der Öffentlichkeit unterrepräsentiert. Woher kommt der Anspruch, von Medien oder Politikern, die man verachtet, dringend wahrgenommen zu werden?

Ich glaube, das fußt nicht in der DDR, sondern in der Erfahrung von Entwertung der eigenen Biografie. Wenn man erlebt, dass alles, was man für wichtig erachtet hat, plötzlich die Bedeutung verliert, ist man womöglich eher bereit, anderen ihren Wert abzusprechen. Aber die Erwartung, dass der Staat, die Öffentlichkeit, für die Anerkennung zuständig ist, die ist immer noch da.

Ist Entwertung durch Abnutzung oder Ausbeutung heute nicht ein weit verbreiteter Vorgang?

Aber natürlich! Unser großes Problem ist nicht die Staatsform der Demokratie, dieses schöne, anstrengende, fragile Gebilde, sondern die kapitalistische Ideologie, die noch immer Wachstum predigt, wo doch offensichtlich ist, dass nur Einschränkung und Verzicht das Weiterleben auf diesem Planeten gewährleisten können. Und dass eine Gesellschaft, die mit den natürlichen Ressourcen sorgsam umzugehen versteht, durchaus lebenswert wäre.

Welche Verluste der Gegenwart beschäftigen Sie besonders?

Ich lebe in Berlin, und hier geht ständig Fläche verloren. Immer wieder stehe ich fassungslos vor Baustellen und denke: Leute, hier war nichts – und das ist euch eingefallen? Aber nichts macht mich so fertig wie das, was wir der Natur zufügen. Das riesige Wasserkraftwerk, das im Amazonasbecken errichtet wird. Die landwirtschaftliche Monokultur in der Uckermark. Wir haben uns da so ein tolles Wort ausgedacht: Biodiversität. Reden wir doch mal von dieser unglaublichen Vielfalt: Jeden Tag stirbt mindestens eine Tierart aus. Wir sind 7,6 Milliarden Menschen, und uns stehen etwa 3000 Tiger gegenüber. Es gibt noch Kulturen, die sich als Teil der Welt begreifen und sie nicht beherrschen wollen. Aber selbst die verschwinden. Ehrlich gesagt, nur der Gedanke daran lässt mich schon verzweifeln.

»Die Gebäude, die am längsten halten, sind Kirchen und Bunker. Von säkularen politischen Systemen bleibt sonst nicht viel«

Müsste da eine neue Partei kommen?

Nein, ich glaube immer mehr, dass es nicht eine politische, sondern eher eine spirituelle Bewegung braucht. Wenn man sich die Geschichte ansieht, muss man ja zugeben, dass es nicht politische Systeme, sondern Religionen sind, die sich als wirkmächtiger erwiesen haben.

Auch Religionen sind doch autoritäre Systeme.

Total. Aber die Gebäude, die am längsten halten, sind Kirchen und Bunker. Von säkularen, politischen Systemen bleibt sonst nicht viel. Dieser Gedanke ist fürjemanden, der für die Aufklärung sehr viel übrig hat, irritierend. Das Absurde ist: Die Aufklärung hat uns hierher gebracht, ihr verdanken wir, dass wir ziemlich genau wissen können, wie es um die Welt steht.

Kann es sein, dass die Menschen viel wissen, aber zu wenig fühlen, was dieses Wissen soll?

Das alte Thema der Menschheit ist doch: Wir wissen immer erst, was uns die Dinge wirklich bedeuten, wenn sie weg sind. Das Paradies kommt nicht erst nach dem Tod. Das hier war es schon.

Sie schreiben: Die größte Utopie wäre es, mit dem Tod vor Augen zu leben. Warum?

Weil es nicht möglich ist, jeden Tag die eigene Endlichkeit zu bedenken. Ich war an einem Ort in Schleswig, wo in der Mitte des Marktplatzes der Friedhof ist. Die Toten sind unentwegt unter den Lebenden. Ich habe eine Frau getroffen, die aus dem Küchenfenster direkt auf das Grab ihres Sohnes guckte. Das steht in krassem Kontrast zu unserer deutschen Totenkultur mit Krematorium und möglichst großer Distanz. Die Frage ist ja, was das bessere Leben ist: eines, in dem man die Sterblichkeit ständig vor Augen hat, oder eines, in dem es gelingt, sie komplett zu vergessen?

»Wir sind heute nicht sehr ahnenbezogen. Vielleicht begreifen wir uns auch deshalb nicht als Teil von etwas Größerem«

Wahrscheinlich liegt die Kunst darin, beides zu können.

Ja. Mich hat diese Nähe des Todes in Schleswig erschreckt und berührt zugleich. Wir sind heute nicht sehr ahnenbezogen. Vielleicht begreifen wir uns auch deshalb nicht als Teil von etwas Größerem. Wir glauben immer, mit uns beginnt die Zeit neu, während es in Stammeskulturen ja so ist, dass jeder sich als Glied in einer Kette begreift, in der auch die Toten einen Platz haben. Stellen Sie mal auf einer Party die Frage: »Was weißt du von deiner Urgroßmutter?« Dabei wird nicht viel rauskommen. Obwohl man mittlerweile weiß, dass sich auch Traumata in die DNS einschreiben, dass Erinnerungen also körperlich vererbt werden.

Gehen Erinnerungen nun verloren oder nicht?

Darüber habe ich mir wirklich den Kopf zerbrochen: Gibt es Verluste, oder gibt es sie nicht? Wenn man an die Völkermorde denkt, kommt einem allein die Frage obszön vor. Ich würde jetzt sagen: Es gibt Verlust, ja. Trotzdem ist alles Abwesende in irgendeiner Form da.