SZ-Magazin: Herr Burda, die Ehe Ihrer Eltern hätte eine 1-a-Geschichte für die Bunte abgegeben. Ihr Vater Franz, einer der Titanen des deutschen Wirtschaftswunders, hatte von seiner zehn Jahre jüngeren Sekretärin ein Kind, das neun Monate nach Ihnen geboren wurde. Seine Geliebte machte er zur Chefredakteurin der Zeitschrift Effi Moden, die er für sie gekauft hatte. Seine Ehefrau Aenne feuerte die Nebenbuhlerin mit dem Satz »Ich lass mich nie und nimmer scheiden!«, übernahm das Heft selbst und baute daraus das weltumspannende Imperium Burda Moden. Um ihre Revanche zu würzen, nahm sie sich auf Sizilien einen Liebhaber mit dem klangvollen Namen Giovanni Panarello, mit dem sie fortan in ihrer Villa in Taormina die Ferien verbrachte. Nachdem sie ihren Italo-Lover bei ihrem Geburtstagsfest öffentlich vorgeführt hatte, rächte sich ihr Ehemann mit noch wilderen Affären. Mittendrin in diesem Tollhaus: Sie.

Hubert Burda: Mein Vater hat sich nicht gerächt. Ihm war der Liebhaber sehr willkommen. Er wusste genau, dass er die Mutter mit seinem unehelichen Kind in einem Maße desavouiert hatte, dass ihr Affären vollkommen zustanden.

Bereute Ihr Vater seine Vielweiberei?

Nein. Er hatte nicht mehr Affären als andere Einflussreiche und ging relativ locker damit um. Liebschaften gehörten für ihn zur Kreativität und guten Laune, so wie die Schubert-Lieder, die er morgens beim Aufstehen sang. Ich glaube, er liebte Picasso deswegen so sehr, weil der ein Weltmeister im Fremdgehen war und mit all diesen schönen Frauen so gut vorwärtskam.

Ihr Vater war ein Getriebener, dessen höchstes Vergnügen es war, 16 Stunden am Tag zu arbeiten. Ihre Mutter kümmerte sich erst um Burda Moden, dann um ihre Kinder. Waren Sie ein einsames Kind, dem vor Kummer das Herz gefror?

Es ist doch etwas Herrliches, ein einsames Kind zu sein! Was du alles aufsaugen kannst, welche Kreativität du entwickeln kannst. Ich hatte noch nie ein Problem mit der Einsamkeit.

Ihre Mutter warf mit Aschenbechern und Telefonen nach ihren Redakteurinnen und beleidigte sie mit gehässigen Bemerkungen. Ihren Gatten ohrfeigte sie in aller Öffentlichkeit mit einem Rosenstrauß. Noch mit 95 antwortete sie auf Fragen nach ihrem Wohlbefinden mit dem Satz: »Mir geht’s gut, ich hasse!«

Also, dass sie unkonventionell war, ist schon klar. Als sie mit Giovanni in Taormina in einem Restaurant saß, rief einer der Gäste dauernd »Aenne! Aenne!«, weil er ihre Aufmerksamkeit wollte. Sie nahm einen Teller Spaghetti und schmiss ihn durchs ganze Lokal auf ihn. Man muss dazu wissen, dass diese Aenne Burda sensationell gut aussah. Sie hatte vielleicht nicht die elegantesten Beine – deswegen trug sie immer lange Röcke –, aber sie hatte ein wunderschönes Gesicht. Und sie wusste um ihre erotische Kraft, mit der sie jeden in null Komma nichts in ihren Bann zog. Sie konnte aber auch grässlich sein. Man muss sich ja nur in der griechischen Mythologie auskennen.

Sie entwichen den Ehedramen Ihrer Eltern in die Kunst. Mit 15 schrieben Sie über Picasso, lasen Gedichte von Mallarmé und waren fest entschlossen, Maler zu werden.

Zwischen 13 und 15 habe ich jeden Nachmittag im Atelier eines Malers verbracht und Leinwände grundiert, Pigmente angerieben und gemalt. Mein Vorbild war Cézanne. Dessen Vater, ein Bankier, war auch dagegen, dass der Sohn Maler wird.

Als Sie Ihrem Vater mit 16 Ihre Berufswahl mitteilten, bekamen Sie zur Antwort: »Halt die Gosch! Du wirst Verleger.« Beleidigte es Sie, dass er Ihre Arkadiensehnsucht missachtete?

Nein. »Halt die Gosch« war bei uns in Baden zu verstehen wie »Grüß Gott«. Der Vater hatte kapiert, dass meine Fähigkeiten für eine Existenz als Künstler nicht reichen würden. Wir einigten uns auf den Kompromiss, dass ich Kunstgeschichte studiere. Die Bedingung war, dass ich mit 25 promoviere und dann ins Unternehmen komme. Ohne diesen Druck wäre ich nach der Promotion vielleicht irgendwo Assistent geworden und hätte auf eine Professur gewartet. Dann würden wir uns jetzt nicht gegenübersitzen.

Das Thema Ihrer Doktorarbeit lautete: Die Ruine in den Bildern Hubert Roberts.

Der Vater schüttelte den Kopf und sagte: »Ich baue von morgens bis abends ein Riesenunternehmen auf, und was machst du? Du schreibst über Ruinen!«

Ihre Karriere bei Burda begann mit einem fulminanten Fehlstart.

Ich habe sieben Jahre lang nur Fehler gemacht. Dass ich das überhaupt überlebt habe, ist ein Kapitel für sich. Ich kam aus dem Kunstseminar des berühmten Hans Sedlmayr und hatte mit Freunden einen Philosophenclub gegründet. Marcel Proust lasen wir nur auf Französisch, James Joyce nur auf Englisch, Dante nur auf Italienisch. Da wir natürlich auch Marcuse und Lukács lasen, waren wir, was die Ästhetik betrifft, Marxisten. Ich war wahnsinnig elitär und zum Teil auch von einer unerträglichen Überheblichkeit. Als ich mit dieser Attitüde bei Burda zur Tür reinkam, hieß es natürlich: »Dieses aufgeblasene Rindvieh von Doktor!«

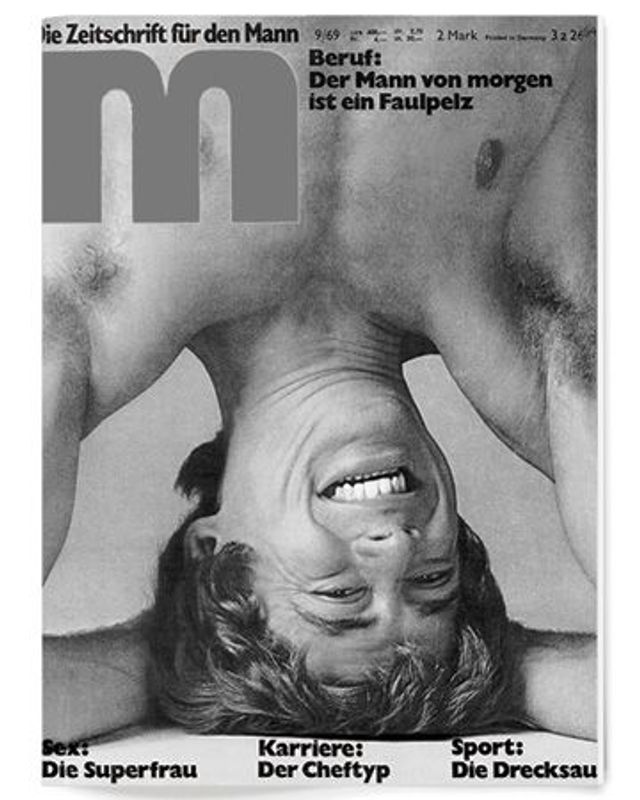

Ihre erste Zeitschriftengründung war 1969 das Männermagazin M. Das Cover zeigte einen Mann, der mit nacktem Oberkörper Kopfstand macht und dabei buschiges, verschwitztes Achselhaar sehen lässt. Ihre Mutter kommentierte Ihr Gesellenstück mit den Sätzen: »Der Vater hat deine Zeitschrift in die Hände gekriegt. Jetzt isst er nichts mehr. Du bist schuld, wenn er stirbt!«

Der Vater war bockelhart gegen mich und hat mich teilweise vor versammelter Mannschaft zur Sau gemacht, aber was M angeht, hatte er recht. Die Zeitschrift ähnelte einem Film ohne Regisseur und Drehbuch.

Zu Ihren Beratern bei M gehörten der Lyriker Wolf Wondratschek, der spätere Hanser-Chef Michael Krüger und der brauseköpfige Ästhetik-Professor Bazon Brock.

Bazon hatte damals einen sehr großen Einfluss auf mich. Ihn bis heute durchzustehen, ist eine meiner größten Leistungen. Das ist auch nur mir gelungen. Aber ich verdanke ihm viel. Er war lange der Dramaturg meines Lebens und hat mir beigebracht, wie Inszenierungen funktionieren.

Als M nach nur zwölf Ausgaben beerdigt wurde, hatten Sie zwölf Millionen Mark in den Sand gesetzt. Ihr Vater tobte, Ihre beiden älteren Brüder fühlten sich in ihrer Überzeugung bestätigt, Sie seien als Verleger eine Null.

Nach der M-Krise bin ich mit Bazon im Schwarzwald spazieren gegangen. Ich wollte immer, dass Rudolf Augstein mal von mir Kenntnis nimmt, aber der nahm natürlich überhaupt keine Kenntnis von mir. Da Bazon in Hamburger Pressekreisen verkehrte, fragte ich ihn: »Was meint denn der Rudolf? Hast du mal mit ihm über mich geredet?« Er antwortete: »Der Rudolf sagt, wenn dein Vater stirbt, bringen dich deine beiden Brüder um.« Diese Prophezeiung blieb mir im Kopf. Nach dem Tod des Vaters herrschte dann tatsächlich Krieg. Um den zu beenden, haben wir das Erbe in drei Teile geteilt. Im Rückblick war die Realteilung das Beste, was uns passieren konnte.

Als Anfang der Siebziger Ihre Ehe mit Christa Maar zu scheitern drohte, sagte Ihre Frau, Sie sollen zum Analytiker gehen. Nach einigen Sitzungen sagte der Mann: »Ihr Problem ist Ihr Vater – der will Sie umbringen.«

Das war ein netter Analytiker, ordentlich freudianisch, aber als der mir plötzlich mit Sophokles und König Ödipus kam, habe ich die Sache abgebrochen.

Als Ihr Vater mit 63 Jahren sein Verhältnis mit einer jungen Bunte-Reporterin ungeniert zur Schau stellte, sagten Sie ihm: »Das kannst du meiner Mutter nicht antun!« Sie bekamen zur Antwort: »Jetzt pass mal gut auf, Bürschle, ich bin es, der die Firma aufgebaut hat, und wenn du nicht verstehen willst, wie das hier läuft, dann gehst du eben.«

Aus seiner Sicht hatte er recht. Für ihn war ich ein komplizierter, umständlicher Kerl, der dauernd Fehler machte. Wenn er sah, was ich tat, seufzte er meistens: »Mein lieber Heiland!« Dass ihm so einer in seine Affären reinquatschte, machte ihn doppelt wütend.

Ihr Vater verbannte Sie für ein Jahr in die USA. Als Sie zurückkamen, schickte er Ihnen einen Einschreibbrief: »Lieber Hubert! Deine Brüder und ich sind uns einig, dass Du für die Geschäfte dieser Welt nicht gemacht bist. Wir sind der Meinung, Du solltest eine Kunstgalerie aufmachen. Dafür erhältst Du fünf Millionen Mark, womit dann Deine Ansprüche an die Firma erloschen wären.« Haben Sie überlegt, den Deal anzunehmen?

Eine Kunstgalerie? Um Gottes willen! Ich wollte Verleger werden. Aber ich kann verstehen, dass ich für meinen Vater und meine Brüder wahnsinnig schwer zu vermitteln war. Ich war ein komischer Vogel und körperlich nicht privilegiert. Ich war nicht wie Claus Jacobi der 1,85-Meter-Typ, der auf Sylt auftritt, und alle liegen ihm zu Füßen und sagen: »Umwerfend! Hinreißend!«

Sie sind 1,70 Meter groß. Wäre Ihr Leben anders verlaufen, wenn Sie 1,85 Meter groß wären?

Großgewachsene Menschen müssen nicht den Ehrgeiz entwickeln, hochzuspringen. Es kann ein schweres Handicap sein, 1,85 Meter groß zu sein und saugut auszusehen. Wenn du es dann nicht schaffst im Leben, wunderst du dich umso mehr. Ich habe einem Reporter mal das Thema gegeben: die Tragik des älter werdenden, gut aussehenden Mannes. Da kenne ich Beispiel um Beispiel. Die hatten es alle zu leicht. Denen fehlten die innere Kraft und der Biss.

Der Schriftsteller Peter Handke, einer Ihrer intimsten Freunde, sagt: »Ich habe noch nie einen so einsamen Menschen erlebt wie Hubert Anfang der Siebziger-jahre.«

Es war alles zerbrochen, alles. Ich hatte ja nicht nur mit M Mist gebaut. Helmut Markwort, mein Alter Ego zu dem Zeitpunkt, verließ Burda und ging zu Gong. Und die Christa, damals sehr links, verließ mich und ging mit Uwe Brandner auf und davon, um Filme zu machen. Das Einzige, was mich überleben ließ, war ein Song von Simon & Garfunkel, den ich immerzu hörte: »I am a rock, I am an island. I have my books and my poetry to protect me.«

Vor was sollten Bücher und Poesie Sie beschützen?

Ich war damals oft in St. Moritz und Saint-Tropez und war in Gefahr, in diese Welt der reichen Erben abzustürzen. Aber in mir war etwas drin, was raus musste. 1976 war der Vater dann großzügig genug, diesem gescheiterten Vogel mit seinen 36 Jahren die Bunte zu geben. Sie war sein absolutes Lieblingskind.

Die Bunte erschien damals in Offenburg und war ein Oma-Blatt, in dem Redakteure nahe der Pensionsgrenze Märchen über gekrönte Häupter schrieben.

Als es hieß, der gescheiterte Hubert geht in die Provinz und macht die Bunte, habe ich innerhalb kürzester Zeit fast alle meine Freunde verloren. Für sie war es das Lausigste, was du tun konntest.

Wie kamen Sie bei der Bunte-Mannschaft an?

Nach der ersten Woche hat die Redaktion gestreikt. Nach vier Wochen war der Machtkampf zu meinen Gunsten entschieden.

»Warhol war Symbolfigur dafür, dass die Welt der Illustrierten und die Welt der Kunst und Literatur nicht unvereinbar sind.«

Millionengrab Zwölf Ausgaben des Männermagazins M erschienen 1969/70 - und machten zwölf Millionen Mark Verlust. Ein grandioser Flop.

Der Spagat zwischen Handke und Heino ist seither eins Ihrer Lebensthemen. Hat Sie erst die Begegnung mit Andy Warhol von Ihrem Komplex befreit, bloß der Verleger von Lowbrow-Heften zu sein?

Da ist was dran. 1973 habe ich Warhol nach Offenburg eingeladen, weil ich meinem Vater zum 70. Geburtstag Porträts der Familie schenken wollte. Die sechs Bilder kosteten zusammen 50 000 Mark. Danach habe ich Warhol öfter in seiner Factory in New York besucht. Anders als viele meiner linken Freunde verachtete er die Massenmedien nicht. Weil er den Clash von High und Low spannend fand, wurde er für mich zur Symbolfigur dafür, dass die Welt der Illustrierten und die Welt der Kunst und Literatur nicht unvereinbar sind. Man kann in beiden Welten leben, ohne die eine gegen die andere ausspielen zu müssen. Mein neues Evangelium hieß: Media is art. Es war die Lektüre von Warhols Zeitschrift Interview, die mich darauf brachte, aus der Bunten ein modernes People-Magazin zu machen.

Sie waren zwölf Jahre lang Chefredakteur der Bunten. Welche Zeile hätten Sie aufs Cover gehoben, als 1991 eine sogenannte Traumhochzeit anstand: Ein aus einer südbadischen Kleinstadt stammender Medien-Milliardär heiratet die 26 Jahre jüngere Großnichte des legendären Dirigenten Wilhelm Furtwängler, die er als 19-jährige Medizinstudentin in Frankreich erobert hatte?

Wahrscheinlich hätte ich meine Mutter zitiert: »Das gibt eine Katastrophe!«

Ihre Mutter war von der Vermählung mit Maria Furtwängler nicht begeistert?

Nach dem Standesamt sind wir zu Fuß durch den Englischen Garten zum Essen gegangen. Maria wollte ja nichts Großes, keine Kutsche, nichts. Meine Mutter kam im Auto hinterher. So richtige Hochzeitseuphorie ist dann nicht entstanden, es knallten keine Sektkorken. Die Mutter und die Maria haben sich erst ganz zum Schluss verstanden. Im Grunde war meine Mutter gegen alle Frauen, die ich anbrachte.

Sie waren ihr Liebling, ihr »Schniggo«.

Nachdem die Mutter tot war, haben die Frauen eingesehen, wie außergewöhnlich sie war. Das muss man sich vorstellen: Tochter eines Offenburger Eisenbahners aus der grauen Gaswerkstraße. Obere Unterschicht, maximal. Fliegt von der Klosterschule, weil die Schwester Oberin sagt: »Deine genagelten Schuhe sind zu laut auf den Gängen. Wenn deine Mutter kein Geld für Ledersohlen hat, dann hau ab!« Und plötzlich rast diese Frau nach oben! Trifft sich mit Frau Gorbatschow, weil sie ein Credo hat: »Ich will, dass die Arbeiterin schön aussieht.« Frau Gorbatschow geht zu ihrem Mann und sagt: »Du kannst die Russinnen nicht so entsetzlich rumlaufen lassen. Wir brauchen die Schnitte von Burda Moden.« Am Ende die Krönung: weltweit 25 Millionen verkaufte Hefte.

Als Sie 1993 den Focus gründeten, wurde Ihnen fast einstimmig prophezeit, Sie würden ein Fiasko erleiden, mit dem Sie den gesamten Verlag aufs Spiel setzen. Rudolf Augstein rief Ihnen bei einem Treffen in Hamburg nach: »Hubert, wenn du mal gar nichts mehr hast, zu mir kannst du kommen, da kriegst du immer was zu essen!«

Das war bei einem Mittagessen im »Mühlenkamper Fährhaus«. Unser Verhältnis hatte sich inzwischen verändert. Rudolf war zwei, drei Wochen im Jahr in St. Moritz und wohnte mit Gisela Stelly …

… seiner vierten Frau …

… schräg gegenüber von meinem Haus. Wir sind oft spazieren gegangen, oder ich kam zu ihnen. Der Sohn Julian lag am Boden und krabbelte herum. Dass ich den Focus machen wollte, nahm Rudolf mit Humor, denn er war vollkommen überzeugt, dass ich das Ding an die Wand fahre. Er wusste, mir würde keine Bank Geld leihen, weil ich mit der Einstellung der Super!-Zeitung gerade siebzig Millionen Mark verloren hatte. Dann kam auch noch die Hypo-Bank und kündigte meinen Fünfzig-Millionen-Kredit. Im Grunde war das mein Aus. Es gab Morgen, an denen ich nicht wusste, wie ich den Tag überleben soll. Aber weil ich vom Focus-Projekt vollkommen überzeugt war, habe ich schließlich unser Münchner Verlagsgebäude verkauft. Fortan hatte ich nur eine Sorge: Dass Markwort zur Tür reinkommt und sagt: »Dr. Burda, lassen Sie’s mit dem Focus lieber bleiben.«

Super! war ein Gemeinschaftsprojekt mit Rupert Murdoch. Als der sich Hals über Kopf zurückzog, ließ er Sie auf den Kosten sitzen.

Über Super! rede ich nicht. Aber lustig ist ja, dass ich Anfang 1991 mit Murdoch Taxi gefahren bin und er nicht einmal mehr das Geld hatte, den Fahrer zu bezahlen. Das war der Mann, der heute die Medienwelt beherrscht. Als wir uns vor drei Jahren beim Weltwirtschaftsforum in Davos über den Weg liefen, deutete er auf mich und sagte zu seiner Frau: »Wendi, this is my best friend ever!« Ich habe gedacht, ja, für siebzig Millionen kann man so was sagen. Das ist die teuerste Freundschaft meines Lebens.

Der Zeit-Verleger Gerd Bucerius verhöhnte Sie wegen Zeitschriften wie Freizeit Revue als »Rheumadecken-Verleger«, Stern-Chefredakteure pflegten von Ihnen als »Hubsie« zu sprechen. Kränkte Sie der Hamburger Spott?

Aus Hamburger Sicht war ich lange eine quantité négligeable, das Schwarzwald-Springerle. Natürlich war diese Herablassung verletzend, wenn man auf Sylt an der Cocktailbar stand, aber ich habe davon profitiert, unterschätzt zu werden. Der Bucerius war ein extrem komplizierter Charakter, aber wir fingen schon Ende der Sechziger an, uns prächtig zu verstehen. Nach meiner M-Katastrophe wollte er mich adoptieren. Er kam zu meinem Vater und sagte: »Sie haben drei Söhne, ich habe keinen. Geben Sie mir doch Ihren Jüngsten.« Mein Vater antwortete: »Sie haben ja einen Vogel! Den Kleinen brauche ich.«

Sie haben das Unternehmen Ihres Vaters zu imposanter Größe geführt. Als Sie bei Burda die Nummer eins wurden, gab es im Verlag zehn Zeitschriften, die Umsatzrendite des Unternehmens betrug gerade mal 0,6 Prozent. Heute veröffentlichen Sie 350 Zeitschriften, beschäftigen 10 000 Menschen und machen 2,7 Milliarden Euro Umsatz im Jahr.

Das beweist eigentlich nichts. Vielleicht ist mir sogar wichtiger, was mein Freund Peter Handke von mir hält. Der kann Sie nämlich so was von versenken: »Blas dich nicht so auf! Jetzt redest du wieder eine halbe Stunde lang nur von dir!« Sie müssen Freunde haben – inklusive der Ehefrau –, die Sie korrigieren.

Wer zeigt Ihnen gegenüber den größten Widerspruchsgeist?

Maria, Handke, Markwort – und Kallen, der Vorsitzende unseres Vorstands.

Peter Handke, Ihr Trauzeuge bei der Hochzeit mit Maria Furtwängler, haben Sie 1968 kennengelernt. Über Ihre Beziehung sagten Sie mal: »Ich denke, dem Handke ging ich am Anfang ziemlich auf die Nerven. Ich konnte nicht mithalten mit Freunden wie Wim Wenders und Peter Stein. Ich war für die alle vornehmlich dieser Illustriertenheini. Ich habe dann den Handke lange Zeit umworben, wie eine Frau. Erst seit ein paar Jahren ist es zwischen uns so, dass wir gleich und symmetrisch sind.« Was hat sich ein Medien-Tycoon mit einem scheuen, weltabgewandten Poeten zu sagen, der keinen Computer besitzt, mit der Außenwelt per Fax kommuniziert und sich in Gesellschaft »wie in einen gläsernen Berg eingeschlossen« fühlt?

Es gibt niemanden, der einen besser schauen und staunen lehrt als der Peter. Der größte Feind des Lebendigen ist die Routine: Kenn ich schon, weiß ich schon – deine Urteile sind fertig. Das ist der Tod. Die Welt muss immer wieder fremd werden für dich – und dann kippt sie um. Was Handke »Umsprungsbilder« nennt, ist das, was ich im Leben suche. Gelingt diese Suche, bin ich glücksselig. Außerdem verdanke ich dem Peter, dass ich nicht längst einen Herzinfarkt hatte. Seit ich 1979 seine Erzählung Langsame Heimkehr gelesen habe, versuche ich, mein Leben zu dezelerieren, heute würde man sagen: zu entschleunigen.

Handke ist wie eine seltsame Bombe, die jederzeit mitten im Satz hochgehen kann. Über seine cholerischen Wutanfälle sagt er: »Es gibt keinen, den ich nicht in zehn Minuten bis an sein Lebensende gedemütigt hätte.«

Ich habe mal bei seinem Geburtstag die Tischordnung verändert, weil ich sie fürchterlich fand. Als er das mitkriegte, sagte er: »Am besten verlässt du sofort das Lokal!« Ich hätte seinen gesamten Geburtstag ruiniert und sei ein unmöglicher Mensch, mit dem er nie mehr was zu tun haben wolle. Ich ging raus und marschierte fluchend durch die Wälder: »Ich lass mich doch von diesem Deppen und Rindviech nicht fertigmachen!« Ich glaube, es war Ulla Unseld-Berkéwicz, die sagte, ich solle doch jetzt nicht mit dem Peter brechen, der habe das gar nicht so gemeint.

Sie haben Ihren Freund mit Menschen wie Gianni Agnelli und Liz Taylor zusammengebracht. Wie verhält sich Handke in solchen Situationen?

In der ersten halben Stunde hält er sich schweigend die Hand vors Gesicht. Aber wenn er dann Grünen Veltliner getrunken hat, hört er gar nicht mehr auf zu reden. Wegen des vielen Veltliners sind unsere Treffen für mich immer mit einer Gewichtszunahme verbunden.

Handke sagte in einem Interview mit dem SZ-Magazin, Sie, der Internet-Prophet, könnten noch nicht mal eine SMS schreiben.

Doch, doch, SMS ist ja nicht schwer. Für E-Mails, Websites, Pinterest und Instagram habe ich zwei junge Mitarbeiterinnen um mich herum.

Welches Smartphone benutzen Sie?

Gar keins. Ich telefoniere mit einem Nokia-Modell, das sicherlich über zehn Jahre alt ist. Ich hänge nun mal an diesem Ding.

Der Intellektuelle ist durch den Zweifel definiert. Wie Hamlet ist er tendenziell unfähig zur Tat. Wie erklären Sie, dass mit Springer und Burda zwei der erfolgreichsten deutschen Medienkonzerne von einem promovierten Musikwissenschaftler und einem promovierten Kunsthistoriker in die digitale Welt geführt wurden?

Es ist ein unschätzbarer Vorteil, wenn man zwischen 18 und 26 das Museum seiner Fantasie organisieren kann. Von diesem Fundus zehrst du, denn Fantasie ist das, was du im Mediengeschäft am nötigsten brauchst. Amazon lässt Woody Allen eine Serie drehen. Dass Jeff Bezos auf diese Kombination gekommen ist, zeigt einmal mehr, dass er von uns allen der mit Abstand großartigste Unternehmer ist. Du musst auf Ideen kommen, die Kommunikation herstellen, und dafür brauchst du das Talent, scheinbar Unzusammenhängendes zu verbinden. Deshalb lautet einer meiner Leitsätze: Connect the unexpected.

Gehen Tatmenschentum und schöngeistige Wolkenschiebereien in einer Person zusammen?

Das Praktische und das Poetische können sich abwechseln. Eine Songzeile, die ich immer laut mitsinge, heißt: »Get your feet back on the ground«. Der Stern war unter Henri Nannen lange eine der besten Zeitschriften der Welt. Oft hat es mir den Atem verschlagen, wenn ich die Fotos und das Layout sah. Und was hatte Nannen studiert? Kunstgeschichte!

Als Sie Anfang der Neunziger prophezeiten, das Internet werde die Medienwelt revolutionieren, spotteten Ihre Konkurrenten, Sie würden unter »digitalem Rinderwahn« leiden. Was ließ Sie klarer sehen als die Bosse von Bauer und Gruner + Jahr?

1991 habe ich ein Essen für den Medienphilosophen Vilém Flusser gegeben. Obwohl sein zentrales Thema der Untergang der Schriftkultur war, war er keiner dieser Kulturpessimisten, die unentwegt den Untergang des Abendlandes kommen sehen. Er entwickelte die positive Utopie einer telematischen Gesellschaft, in der die Informationsflut die alten autoritären Diskurse zerbricht und durch ein flüssiges Netz aus Dialogen ersetzt. Durch Flusser kam ich automatisch auf den Medientheoretiker Friedrich Kittler. Dessen These war, dass das Aufschreibesystem Text durch einen Medienverbund auf digitaler Basis ersetzt wird. Durch Kittler habe ich kapiert, dass der Computer zum alles integrierenden Leitmedium werden würde.

Wie nah, wie fremd ist Ihnen eine Kultur, in der die Menschen keine fünf Minuten still sitzen können, ohne ihre Smartphones zu befummeln?

Als ich mit der Lisa …

… Ihrer Tochter Elisabeth …

… auf Korsika im Urlaub war, haben wir in einer Strandkneipe ein Paar beobachtet. Er hatte so ein Ding vor der Nase, und sie hatte so ein Ding vor der Nase. Die saßen da eine Stunde lang, ohne ein Wort miteinander zu wechseln. Diese Art Autismus ist ein neues Phänomen, das mir fremd ist. Wir hatten einen Lachkrampf.

Gibt es eine Stimme in Ihnen, die sagt, es wäre klug, sich vor Informationen zu schützen?

Ab einer gewissen Uhrzeit will ich nichts mehr wissen. Deshalb schaue ich abends kaum fern. Mit ein paar Ausnahmen gehe ich um zehn ins Bett. Abendgesellschaften meide ich, denn es kann nicht meine Feierabendbeschäftigung sein, dass Leute mit mir erörtern wollen, was ich von den Geschichten in der letzten Bunten halte. Wenn ich um zehn ins Bett gehe, bin ich um fünf auf. Dann lese ich Gedichte, im Moment von Philippe Jaccottet, oder Prosa von Handke. Seinen Roman Mein Jahr in der Niemandsbucht lese ich immer wieder. Auf Seite 514 habe ich gerade den Satz unterstrichen: »Du musst die Erscheinungen draußen immer zu Verwandlungen bringen.« Der Peter ist derjenige, bei dem ich zur Ruhe komme.

Wie geht Ihr Morgen weiter?

Irgendwann setzt der Reflex ein: Was gibt es Neues? Dann gehe ich auf Focus Online und schaue mir die Seiten von Huffington Post und Bild.de an.

Stimmt es, dass Sie frühmorgens in ein Diktaphon sprechen?

Ja, zehn bis zwanzig Minuten lang, im Urlaub auch länger. Das ist ein Sammelsurium aus Business-Ideen und Gedanken zu ästhetischen Fragen. Später tippt das jemand. Ich sehe es durch, schneide Gedanken heraus und klebe sie zusammen mit Fotos oder Zeichnungen in Kladden. Dieses Journal wird aber erst nach meinem Tod veröffentlicht werden.

Aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen?

Nein. Da stehen keine Indiskretionen und keine Intimitäten drin. Ich reiße auch meine Wunden nicht auf, und da gibt es Hunderte. Von mir werden Sie über Günter Prinz nie ein Wort hören, obwohl seine plötzliche Rückkehr von Super! zu Springer die schwierigste Situation meines Berufslebens war. Es hält nur auf, sich mit so was zu beschäftigen. Vorwärts, vorwärts! Es ist noch so viel zu tun. Ich werde ja erst 75.

Was haben Sie heute Morgen ins Diktaphon gesprochen?

(Burda geht zu seinem Schreibtisch und holt drei DIN-A4-Bögen.) Ich lese Ihnen ein paar Ausschnitte vor: »Den Leuten vom SZ-Magazin die Bedeutung klarmachen, die Warhol für dich hatte … Erzähle über die Pinakothek und Hubert Robert … Mache klar, dass München bis heute eine Residenzstadt ist, und wie die Münchner Gesellschaft erst durch Hannes Obermaier und später durch Michael Graeter entstanden ist … Berlin kann da überhaupt nicht mithalten, und deshalb gehören Bunte und Burda nach München, der schönsten Stadt der Welt … Wie entwickeln sich bei uns die Zahlen des E-Commerce? An Focus-Medizin das Thema künstliche Blase geben … Im Interview Kategorien des Sublimen, Schönen und Pittoresken einführen, weil sie sich durch dein ganzes Leben hindurchziehen …« Sie merken, verwenden konnte ich fast nichts davon für dieses Interview.

»Sag nicht dem Herrn Ober, dass wir einen Stuhl brauchen. Hol ihn selber.«

2005 veröffentlichte die Journalistin Gisela Freisinger nach mehreren Treffen mit Ihnen die mit Nickligkeiten gespickte Biografie Hubert Burda. Der Medienfürst. Warum haben Sie sich auf dieses Projekt eingelassen?

Der Grund war, dass ich jungen Leuten sagen wollte: Lasst euch nicht niedermachen, wenn ihr auf die Schnauze fallt. Nehmt mich als Beispiel. Ich bin sehr oft mit schwersten Verwundungen auf die Schnauze gefallen, aber ich bin immer wieder aufgestanden. Da ich in meiner Jugend geboxt habe, habe ich mir immer gesagt: Doppeldeckung! Irgendwann hören die Schläge auf. Und dann schau, dass du einen Haken anbringen kannst. Der Plot des Freisinger-Buches ist: Ein kleiner Mann brüllt dauernd: Ich! Ich! Ich! Das ist mir zu platt, aber Gram habe ich deshalb keinen. Meine Blätter teilen ja auch aus und vernichten Bücher oder ganze Künstlerkarrieren.

Welche Erziehungsmaximen Ihres Elternhauses haben Sie übernommen?

Beide Eltern waren Hands-on-Menschen, die einem beibrachten: »Sag nicht dem Herrn Ober, dass wir einen Stuhl brauchen. Hol ihn selber.« Diese Haltung habe ich versucht, meinen Kindern mitzugeben.

Vor fünf Jahren haben Sie sich aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen, angeblich weil Ihr Sohn sagte: »Papa, das wird nichts, wenn du so weitermachst. Du kriegst nichts mehr mit, du pennst.« Sie sollen daraufhin sofort zu Ihrem Finanzvorstand Paul-Bernhard Kallen mit dem Satz gegangen sein: »Bernie, Sie führen ab jetzt den Laden. Mein Sohn meint, ich sei zu alt.«

Da ist ein großer Kern Wahrheit dran. Als Facebook kam, wusste ich, meine Generation ist vorbei. Diese Likes waren eine Lachnummer für mich. Weil ich Facebook nicht benutzt habe, habe ich den Anschluss an alles verloren, was danach kam, von Instagram über Pinterest bis Snapchat. Ich habe auch keine Ahnung, wer Xing erfunden hat, obwohl uns das Unternehmen mehrheitlich gehört. Deshalb halte ich mich aus dem Thema Internetfirmen und neue Technologien raus. Mein Sohn kennt sich da besser aus als ich.

Das Thema Verleger und ihre Kinder ist heikel. Heinz Bauers Sohn starb mit fünf an Leukämie, Ihr Sohn aus erster Ehe starb mit 33 an Darmkrebs, Axel Springers Sohn schoss sich eine Kugel in den Kopf, der Sohn von Leo Kirch wurde wegen Drogenbesitzes zu sechs Monaten Haft verurteilt.

Familiendynastien kann man nicht verordnen. Man kann nur versuchen, Kindern mit Liebe und Zeit den Weg zu erleichtern, der in ihnen vorgezeichnet ist.

Wer hat bei Burda das Sagen, wenn Sie jetzt tot vom Stuhl fallen?

Der Vorstand.

Was darf der Vorstand nicht ohne Sie entscheiden?

Nach wie vor gilt: Bestellt Chefredakteure nicht ohne mich. Ansonsten bin ich der freie Radikale, der durchs Unternehmen läuft und Fragen stellt, auf die man nicht kommt, wenn man im Hamsterrad ist.

Mit Kallen steht erstmals in der über hundertjährigen Geschichte Ihres Hauses kein Familienmitglied an der Spitze. Wie lange wird das so bleiben?

Kallen macht einen hervorragenden Job. Er hat das Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren gewaltig nach vorne gebracht. Ich bin mit Maria einer Meinung, dass es nichts Schlimmeres gäbe, als die Kinder zwangszuverpflichten, in den Verlag einzusteigen. In drei bis fünf Jahren wird man klarer sehen.

Ihr Sohn Jacob, 24, hat Wirtschaft und Philosophie studiert, zurzeit studiert er in England Kulturwissenschaft. Ihre Tochter Elisabeth, 22, hat in Cambridge Kunstgeschichte studiert und ist jetzt an einer Musikhochschule in Kalifornien. Signalisieren die beiden Interesse, in absehbarer Zeit den Verlag zu führen?

Den Kindern gehören 49 Prozent der Hubert Burda Media, und mein Eindruck ist, dass beide ernsthafte Gedanken haben, in das Unternehmen zu gehen. Die Lisa hat ein Gespür dafür, wie man Geschichten journalistisch erzählt, und kennt sich in Redaktionen aus. Sie lacht immer noch über das Interview, das Papa mal mit Michael Jackson geführt hat. Jacob hat seinen Master über Heidegger und dessen Beziehung zur Technologie gemacht und ist gescheit im Geschäftlichen. Er steht mit einem Bein im Silicon Valley und ist mit einigen der dortigen Hot Shots befreundet. Einmal im Jahr lässt er die Burschen Lederhosen anziehen und nimmt sie mit aufs Oktoberfest. Das ist für die Boys der Höhepunkt des Jahres.

Wer Sie in den vergangenen zwei, drei Jahren gefragt hat, was Sie im Innersten beschäftigt, bekam zur Antwort: »Sterben lernen.«

Das ist die einzige Weisheit, die man im Leben erreichen kann. Die eigentliche Lebenskunst ist, dass dein Leben nicht auf der Intensivstation endet, sondern mit einer Überfahrt. Für diese Überfahrt musst du dich vorbereiten. Ich fülle mich mit Bildern und Poesie auf, um Proviant für das andere Ufer zu haben, wie es der Lyriker Antonio Machado einmal genannt hat: »amarrada tu barca a otra ribera«. Der tiefste Reichtum der Kunst ist, dass sie ständig mit dem Gedanken an Tod und Unsterblichkeit spielt. Lorrain, Poussin, Giorgione, Matisse: Deren Bilder sind vorweggenommene Paradiese, die herrlichsten Utopien, zu denen wir Menschen fähig sind. Ob die zutreffen oder nicht, I don’t care. Oder nehmen Sie Musik. Heute morgen beim Frühsport mit meinem Coach habe ich die 4. Ouvertüre von Bach gehört. Diese Oboe und dann das Continuo. Boah! Wie gewaltig, wie heilig! Da kann man nur dankbar werden.

Sie hören beim Frühsport Bach?

Zufall. Mein Radioapparat ist dreißig oder vierzig Jahre alt. Auf einem Knopf steht Bayern 4. Den drücke ich jeden Morgen um sieben Uhr fünfzehn.

Der Schriftsteller Karl Julius Weber wählte als seine Grabinschrift: »Hier liegen meine Gebeine, ich wollte, es wären deine.« Ihr Freund Handke mag es kürzer: »Bin hinten.« Auf welche Inschrift fällt Ihre Wahl?

Plus ultra! Immer weiter!

Foto: Andreas Nestl