Es ist Spätsommer und Til Schweiger denkt nach. Ein Porträt im SZ-Magazin? »Mit so was bin ich schon ganz schön auf die Schnauze gefallen«, sagt er. Letztes Jahr habe er deutschen Soldaten in Afghanistan seinen Film Schutzengel gezeigt, mit dabei ein Reporter vom Spiegel. »Dem habe ich vertraut«, sagt er, »ich mochte den wirklich gern.« Als Schweiger zwei Wochen später den Text liest, mag er ihn nicht mehr. »Der hat meinen Humor nicht kapiert.« Auf dem Flughafen habe er die St. Pauli Nachrichten gekauft und so getan, als würde er sie den Soldaten als Gastgeschenk einpacken, aber aus Spaß, offensichtlich ironisch gemeint. Im Text klang es so, als habe Schweiger, der alte Macho, nichts Besseres zu tun, als den armen Teufeln in Masar-i-Scharif ein Tittenheft mitzubringen. Was soll er sagen? Er ist skeptisch, wirklich skeptisch. Er muss nachdenken.

Vier Wochen später, kurz nach sieben Uhr abends, Til Schweiger ist unterwegs in ein Hamburger Fernsehstudio. Ein Fahrer in einer dunklen Limousine hat ihn abgeholt. Er sitzt hinten. In einer Stunde beginnt die Aufzeichnung von Markus Lanz. »Können Sie kurz an der Tankstelle halten?«, fragt er, springt raus, kommt zurück, in der Hand: den neuen Playboy. Was soll man sagen? Er ist widerspenstig, er ist trotzig. Journalisten will er es auf keinen Fall zu leicht machen, ihn gut zu finden, im Gegenteil, er lädt sie ein, sämtliche Vorurteile über ihn gleich mal bestätigt zu sehen. Til Schweiger hat sich entschieden. Er macht dieses Porträt, und er wird wieder den schwierigen Weg gehen: lieber Angriffsfläche bieten als sich verstellen, lieber missverstanden werden als jedem gefallen. Die meisten Prominenten machen es umgekehrt.

Aber diesmal hat er ein Argument: Auf dem Playboy-Cover ist Tina Ruland, 47 Jahre alt, Schauspielerin, mit der er vor 22 Jahren seinen ersten Kinofilm Manta, Manta gedreht hat. Wenn sich eine alte Schulfreundin oder frühere Kollegin auszieht, kann man schon mal hinschauen. Also blättert er sich durch die Fotos, flüchtig, zehn, zwanzig Sekunden lang. »Kann man herzeigen«, brummt er. Als er aussteigt, lässt er das Heft einfach liegen.

Til Schweigers Gesicht ist gebräunt, interessant verknittert, er sieht verdammt gut aus, und er weiß es: Als er vorhin das Haus verlassen hat, hat er nicht in den Spiegel geschaut. Er ist einfach raus, in Jeans und Pulli, drüber ein Mantel, die nackten Füße in nicht ganz sauberen Leinenschuhen, obwohl es gerade mal 16 Grad hat. Ein bisschen quatschen im Fernsehen, so was macht er nebenbei. Jetzt sitzt er in seiner Garderobe, trinkt Weißwein mit Eiswürfeln, raucht eine nach der anderen und wartet auf Lanz, dem er, bevor es losgeht, unbedingt noch was sagen möchte. Als ihn die Stylistin schminken will, wiegelt er ab. Als sie insistiert, lenkt er ein: »Aber nur Puder«, sagt er, »lieber seh ich unausgeschlafen als zugekleistert aus.« Er geht also mit in die Maske. Es sieht lässig, fast nachlässig aus, wenn Schweiger sich bewegt, wie ein bockloser Jugendlicher. Einen Anzug trägt er nur, wenn es unbedingt sein muss. Selbst zu seinen eigenen Premieren kommt er in Jeans und Pulli, immer ohne Bündchen, die hasst er. Warum sollte er sich fesch machen, nur weil die anderen denken, es würde sich eventuell gehören?

Als Lanz zu Schweiger in die Garderobe kommt, wie so oft mit dem nach vorn gestreckten Zeigefinger voran, fragt ihn Schweiger, ob es möglich sei, ihn nicht auf Marcel Reich-Ranicki anzusprechen, der am Tag zuvor gestorben ist. »Ich möchte nicht sagen müssen, dass er mir fehlt oder so, ich hatte mit dem doch nichts zu tun.« Die Welt hat Til Schweiger mal eine »groteske Gier nach Wertschätzung« unterstellt. Viel größer aber ist sein innerer Zwang, authentisch zu sein. Til Schweiger möchte verzweifelt als der Mensch erkannt werden, der er ist. Deswegen verstellt er sich nie, deswegen mutet er anderen seine Ehrlichkeit, auch seine Widersprüchlichkeit zu, und deswegen hat er dauernd Schwierigkeiten mit den sogenannten seriösen Journalisten. Entweder sie verstehen ihn falsch, dann lästern sie. Oder sie verstehen ihn richtig, dann lästern sie auch, weil er mal wieder was Unerhörtes gesagt hat. Ein Satz wie »Ich bin absolut gegen Gewalt, aber ich glaube auch, dass es Situationen gibt, die man nur mit Gewalt lösen kann« kommt in unserer politisch überkorrekten Gegenwart gar nicht gut an. Schweiger sagt ihn öffentlich, auf die Frage, ob er Pazifist sei, weil er ihn für wahr hält. Als die Deutschen über Karl-Theodor zu Guttenberg empört sind, weil der seine Doktorarbeit gefälscht hat, sagt Schweiger: »Also ich hab an der Uni auch abgeschrieben.« Es ist, als ziehe er Energie daraus, sich gegen die Mehrheit zu verhalten. Vor zwei Jahren hat er dafür den Querdenker-Award verliehen bekommen. Konsequenterweise war er schon bei der Dankesrede besoffen.

Wo eine wie Veronica Ferres je nach Anlass das passende Gesicht aufsetzt, ist er immer nur: Til Schweiger. Er ist nicht als Vater fürsorglich und als Chef autoritär. Er ist nicht als Privatmann ein Weiberheld und in der Talkshow ein Frauenversteher. Er ist immer alles auf einmal: Der Til, der sich in der Kneipe prügelt, und der Til, der sich die Ärmel des Wollpullis über die Handknöchel zieht und lieb dreinschaut. Der Til, der über das deutsche Gutmenschentum herzieht, und der Til, der zu Hause Seitenbacher-Müsli stehen hat. Der Til, der alle paar Jahre ein neues Model küsst, und der Til, der seine vier Kinder jeden Morgen zur Schule bringt. Die Bild mag ihn, Bunte und Gala auch, die Feuilletonisten zeigen ihm regelmäßig, dass er ihnen auf den Wecker geht. Als kleine Rache lädt Schweiger sie nicht mehr zu seinen Pressevorführungen ein, was kindisch, aber irgendwie auch amüsant und konsequent ist, weil es das ja fast nicht mehr gibt, dass ein berühmter Mensch öffentlich undiplomatisch ist. Als vor einem Jahr bekannt wurde, dass er neuer Tatort-Kommissar wird, jubelte die Taz, dass er jetzt endlich weniger Zeit habe, Drehbücher zu schreiben. Nach dem Film Inglourious Basterds fand der Kabarettist Urban Priol, das sei Schweigers bisher bester Auftritt gewesen: »Er hatte drei Sätze und wurde danach erschossen.«

Seit dreißig Jahren wird Til Schweiger als schlichter Zeitgenosse beschrieben, aber das ist nicht wahr: Schweiger ist ein uneindeutiger, ein vielschichtiger Mensch. Das macht ihn angreifbar, aber auch wahrhaftiger als die Welt, in der er sich bewegt: Es ist die Welt des Films, des Boulevards, der Echo- und Bambi-Verleihungen. Zu ihm hat jeder eine Meinung, meistens ist sie eindeutig bewundernd oder eindeutig ablehnend. Bei Lanz hat er während der neunzig Minuten Sendezeit kaum zwanzig Sätze gesagt. Michel Friedman, Hellmuth Karasek und der PR-Berater Klaus Kocks haben sich so oft gegenseitig unterbrochen, dass er nicht zu Wort kam. Er hat es aber auch nicht versucht. »Dafür kommst du im Dezember allein in meine Sendung«, hat Lanz ihm am Ende versprochen. Man kann auch schweigend eine Talkshowrunde gewinnen.

In letzter Zeit hat er gefaulenzt. Sagt er selbst. In erster Linie hat er Häuser gekauft, eines in Hamburg, um bei seinen Kindern zu sein, und eines auf Mallorca, um gelegentlich weiter weg von Deutschland zu sein. Gedreht hat er wenig, einen Werbespot, einen Tatort. Nach vier Filmen im vergangenen Jahr wollte er mal zur Ruhe kommen. Trotzdem wird gerade viel über ihn geschrieben: Erstens ist wieder mal eine seiner Beziehungen gescheitert. Zweitens wurde er mit irgendeiner Blondine auf irgendeinem Flughafen gesehen. Und drittens wird er in wenigen Tagen – 24 Stunden nach Brad Pitt – fünfzig Jahre alt. Sat.1 hat eine Geburtstagsshow für ihn produziert, der Stern hat ihn zu seinem Alter und seinen Frauen befragt, eine Biografie ist erschienen: Til Schweiger – der Mann, der bewegt. Als er im Frühjahr davon gehört hat, hat er den Autor angerufen und gesagt: »Wenn du schon was über mich schreibst, kommst du vorbei und wir unterhalten uns.« Alles andere sei doch Quatsch und unseriös.

Moritz Bleibtreu nennt ihn eine »unentwegt arbeitende Ein-Mann-Maschine«.

Hamburg im Herbst, Nieselregen. Til Schweigers Zuhause ist gut getarnt: eine Hecke, eine Kamera, acht Klingelschilder, aber keines mit Namen. Man muss schon eingeladen sein, um hier reinzukommen. Also klingeln, oben links, Mitte rechts, irgendwo – ein Summen, das Tor gleitet zur Seite. »Herr Schweiger duscht noch«, sagt seine Haushälterin. Es ist Dienstagmittag, auf dem Küchentisch liegen 300 Euro und eine Vollmacht für den Einkauf bei der Metro, unterschrieben vom Hausherrn. An der Wand hängt ein holzgerahmtes Foto seiner Eltern, am Kühlschrank klebt ein Terminzettel vom Kieferorthopäden für eine seiner Töchter. Zwei Minuten später schlurft Schweiger in Filzpantoffeln in die Küche und brüht sich eine Kanne grünen Tee. »Gute Nachrichten«, sagt er, »Carlos ist zurück.« Die Kinder werden sich freuen, wenn sie aus der Schule kommen. Vier Tage lang haben sie den schwarzen Kater vermisst und Fahndungszettel an die Bäume geklebt. Jetzt ist er wieder da, wo er hingehört, bei den Schweigers in Hamburg, gar nicht weit von der Elbe, Blankenese liegt ums Eck. Seit ein paar Monaten erst wohnen sie in der Backsteinvilla aus den Dreißigerjahren; die Lage ist ideal, die Schule nur ein paar Minuten entfernt, seine Frau Dana – die beiden sind seit acht Jahren getrennt, aber nicht geschieden – wohnt auch nicht weit. Die Kinder können wählen, mal da, mal dort, Platz ist genug. »Immer mal wieder«, erzählt Schweiger, »klingelt ein Reporter bei meiner Nachbarin, um von ihrem Balkon aus Fotos zu machen.« Zum Glück sei die 85-jährige Witwe eine besonders freundliche Dame und jage die Typen regelmäßig zum Teufel.

Das Haus ist riesig, 400 Quadratmeter Wohnfläche, mehrere Sofas, zwei Kamine. Eine Landschaft zum Rumliegen, in der es aussieht wie in Google-Werbespots oder neuerdings in Bäckerei-Filialen: politisch korrekt, inszeniert natürlich, irgendwie skandinavisch. Viel helles Holz, viele Erdtöne, Grau, Beige, Eierschalenfarben, Kerzen in bauchigen Gläsern; so gern der Mann provoziert, was das Wohnen betrifft, hat er den Zeitgeist kritiklos verinnerlicht. In der Küche steht ein Apple-Laptop neben einer Schale mit Ingwerwurzeln. Auf dem Sofatisch liegt ein schwerer Afrika-Bildband, aufgeschlagen, zu sehen ist eine Steppenlandschaft in Botswana; es sieht nicht so aus, als habe er gerade darin geblättert.

Til Schweiger ist der erfolgreichste deutsche Schauspieler, Produzent, Regisseur, das lässt sich belegen: 1994 hat er die Hauptrolle in Der bewegte Mann gespielt. Den Film sahen 6,5 Millionen Menschen. In Deutschland gilt jeder Kinofilm, der mehr als eine Million Zuschauer hat, als Riesenerfolg. Es folgten Knockin on Heavens Door (3,9 Millionen), Keinohrhasen (6 Millionen), Zweiohrküken (4,2 Millionen), Kokowääh (4,3 Millionen) und ein paar Fortsetzungen, die er allesamt produziert hat. Bei fast allen hat er auch Regie geführt und am Drehbuch mitgeschrieben. Natürlich gab es auch Rückschläge. Zum Beispiel One Way im Jahr 2006, bei dem er Millionen versenkt hat. Oder dieses Jahr der Animationsfilm Keinohrhase und Zweiohrküken, den er coproduziert hat, wahnsinnig teuer, wahnsinnig aufwendig, allein am Fell des Hasen haben 16 Chinesen rumprogrammiert. Der Verleih hatte auf zwei Millionen Zuschauer gehofft, es kamen 300 000. Fragt man Schweiger, warum der Film unter den Erwartungen geblieben sei, sagt er: »Machen Sie Witze? Das Ding war ein Megaflop.« Eine Niederlage so offensiv eingestehen kann eigentlich nur, wer schon das nächste große Ding am Laufen hat.

Es ist richtig, dass Til Schweiger ein begrenzt begabter Schauspieler ist, aber es führt zu nichts, ihm das vorzuwerfen, weil er es selbst weiß: »Daniel Day-Lewis, Edward Norton«, sagt er, »das sind Schauspieler, die sind für das Kino, was Messi und Ronaldo für den Fußball sind.« Er sei eher der Typ Berti Vogts: »Wenn einer in den Strafraum kommt, grätsch ich ihn ab.« Er ist ohnehin längst etwas ganz anderes: Produzent, Unternehmer, eine Art Mini-Mogul des deutschen Films, kein zweiter Eichinger – dazu fehlt ihm das Abgründige. Trotzdem hat er in den letzten 15 Jahren ein feines Netzwerk aus Freunden, Vertrauten und ein paar, sagen wir, gesellschaftlichen Multiplikatoren aufgebaut, ein System Schweiger, das jede halbwegs profitable Idee gleich noch zweit- und drittverwertet. Er ist für das Kino, was Stefan Raab für das Fernsehen ist. Der moderiert auch nur mittelmäßig, hat sich aber einen halben Privatsender unterworfen. Beide sind raffiniert, beide sind dominant, können aber auch abgeben: Raab hat seinem Praktikanten Elton geholfen, so etwas wie ein Moderator zu werden. Schweiger hat im Sommer den ersten Film seines früheren Praktikanten produziert. Wenn er jemanden mag, kann er sehr treu sein. Bis heute trifft er sich mit seinen vier besten Jugendfreunden aus Gießen. Seit zehn Jahren beschäftigt er denselben Assistenten und Fahrer. Dass der, wie Schweiger früher, immer noch in Berlin lebt, macht die Sache oft kompliziert, aber den Mann rauswerfen? Macht er nicht. Auf die Frage, mit welchem deutschen Prominenten er wirklich befreundet ist, überlegt er lange. »Befreundet?«, wiederholt er dann, »nur mit Heiner.« Er meint Heiner Lauterbach. Am nächsten Tag meldet sich seine Assistentin. Til habe nachgedacht. Er würde gern noch einen Namen nennen, das sei ihm wichtig: den Schauspieler Fahri Yardim, der im Hamburger Tatort seinen Assistenten spielt.

Es gibt kaum jemanden aus seinem Bekanntenkreis, der nicht mal für wenigstens drei Sekunden in einem Schweiger-Film auftaucht, darunter echte Schauspieler (Armin Rohde, Julia Jentsch, Moritz Bleibtreu, Jürgen Vogel, Nora Tschirner, Matthias Schweighöfer,) echte Promis (Barbara Schöneberger, Sarah Brandner, Wladimir Klitschko, Yvonne Catterfeld), seine eigenen Kinder und ein paar Medienmenschen wie Helmut Markwort oder der Springer-Chef Mathias Döpfner, der in Schutzengel einen Chirurgen spielt. Viele davon sind Schweigers Kumpel. Bei manchen ist es vorteilhaft, sie nicht als Feinde zu haben. Er baut diese Leute in seine Filme, seine Karriere, seine Biografie ein und lässt es ganz spielerisch, wie einen Gag, aussehen. »Die Bild«, sagt er, »berichtet wahrhaftiger über mich als alle anderen.« Man wundert sich nicht, warum er das so empfindet. Als er vor ein paar Wochen vom Bild-Reporter Norbert Körzdörfer interviewt wurde, konnte er ihm endlich die Badehose zurückgeben, die der ein paar Tage zuvor in Schweigers Finca vergessen hatte.

Wenn Schweiger von etwas begeistert ist, kann er unglaublich fleißig und pedantisch sein. Moritz Bleibtreu nennt ihn eine »unentwegt arbeitende Ein-Mann-Maschine«. Am Set verbringt er fast jede Pause im Schneideraum. Den Rohschnitt hat er oft schon am letzten Drehtag fertig. Und wenn der Film anläuft, fährt er durch Deutschland, setzt sich in Chemnitz oder Braunschweig ins Kino und schreibt mit, bei welchen Szenen die Leute lachen und bei welchen sie gerührt sind. Er will immer noch genauer wissen, wie und warum eine Stelle funktioniert. Eine Ex-Freundin hat ihn mal mit einem Fahrrad verglichen: »Wenn es nicht fährt, fällt es einfach um.«

Schweiger ist besessen vom Kino. In seinem Bücherregal stehen die Biografien von Paul Newman und Frank Sinatra, daneben DVDs seiner Lieblingsfilme: Die Faust im Nacken mit Marlon Brando, Die zwölf Geschworenen mit Henry Fonda, Wie ein wilder Stier mit Robert De Niro. Er weiß, was das ist: ein Jahrhundertfilm. Trotzdem muss er nicht auf Teufel komm raus Bedeutsames schaffen. Es reicht ihm, wenn ein Film süß oder niedlich, lustig oder rührend ist. Er möchte etwas machen, wofür die Leute zwölf Euro zahlen und danach sagen: Hat sich gelohnt, war doch nett. Ein gemütlicher Abend ist bei ihm immer ein DVD-Abend, im Fernsehen schaut er eigentlich nur Fußball und Tagesthemen. Dafür kennt er Hunderte von Filmszenen und -dialogen auswendig. Er hat ein unglaublich gutes Gespür für Menschen, Stoffe und Milieus, überhaupt Atmosphärisches. Er ist neugierig, saugt auf, schaut ab, macht nach – und zahlt im Gegensatz zu den meisten anderen das Geld aus der Filmförderung irgendwann zurück. Seine Filmtitel sind sperrig, bleiben aber im Kopf. Die Filmmusik sucht er immer selbst aus, viele der Titel – zum Beispiel Apologize von One Republic – wurden anschließend Welt-hits. Und Keinohrhasen war auch deswegen so ein Erfolg, weil er die Lebenswelt des urbanen Mittelstands so perfekt abbildet, samt Kita-Gebühren und Bio-Gemüse. Ein Kritiker hat mal geschrieben, der Charme einer Schweiger-Komödie bestehe aus »chauvinistischen und frauenzeitschriftstauglichen Geschlechterklischees«. Das ist nicht ganz falsch. Es ist aber auch nicht falsch, dass es der Charme ist, den die Deutschen lieben. Schweiger hat das begriffen. Er hat Deutschland und die Sehnsüchte seiner Menschen begriffen. Seitdem lebt er davon.

»Ich spiele keinen Nazi«

Til Schweiger wächst in Heuchelheim, in der Nähe von Gießen, auf. Seine Eltern sind Lehrer, Sozialdemokraten und Bildungsbürger - im Hause Schweiger wird viel gelesen und diskutiert. Regelmäßig nimmt die Familie an Friedensdemonstrationen teil. Nach dem Abitur (1,7) studiert er drei Semester Medizin, bricht ab und besucht die Schauspielschule in Köln. 1991 spielt er in der »Lindenstraße«, es folgen die Kinofilme »Manta, Manta« und sein Durchbruch in »Der bewegte Mann«. Heute ist Schweiger - neben Michael »Bully« Herbig - Deutschlands erfolgreichster Regisseur, Schauspieler und Produzent. Von seiner Frau Dana lebt er seit acht Jahren getrennt. Gemeinsam haben die beiden vier Kinder. Schweiger wird am 19. Dezember 50 Jahre alt.

Es ist nicht so, dass er irgendwann zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Aber er war immer bereit, Risiken einzugehen, Entscheidungen zu treffen, Lebensphasen, Menschen, Orte hinter sich zu lassen. Als er Mitte der Neunziger seine erste Produktionsfirma gründet, räumt er sein Konto leer und sucht sich einen Partner, der zwar pleite, aber irgendwie sympathisch ist. Im Focus-Fragebogen hat er mal gefordert, dass in Deutschland Leistung, Erfolg und Eigeninitiative stärker belohnt werden müssten. Klingt nach FDP. Tatsächlich hat er dieses Jahr zum ersten Mal CDU gewählt, obwohl er streng bildungsbürgerlich-sozialdemokratisch erzogen wurde und 2002 für Gerhard Schröder Wahlkampf gemacht hat.

Schweiger hat sich immer wieder verändert, gehäutet. Sein Leben liest sich wie ein Entwicklungsroman, bei dem der Held vielleicht nicht die passende Frau, aber seine Berufung, seine gesellschaftliche Stellung gefunden hat: Er hat ein 1,7-Abitur gemacht und ein paar Semester Medizin studiert. Er hat in einem Kölner Kellertheater debütiert, in einem Stück namens Sängerkrieg der Heidehasen. Er hat ein Jahr lang in der Lindenstraße mitgespielt, ein amerikanisches Model geheiratet, vier Kinder bekommen und sieben Jahre in Los Angeles gelebt. Er hat mit Brad Pitt, Angelina Jolie und Robert De Niro gedreht – und Steven Spielberg abgesagt, als der ihn für Der Soldat James Ryan haben wollte. »Ich spiele keinen Nazi«, hat Schweiger sich mal geschworen und Wort gehalten. Natürlich hieß es nachher, er habe es nicht geschafft in Hollywood. Hat er auch nicht. Aber er hat gelernt, groß zu denken, und er hat die Basis geschaffen für alles, was er danach geschafft hat.

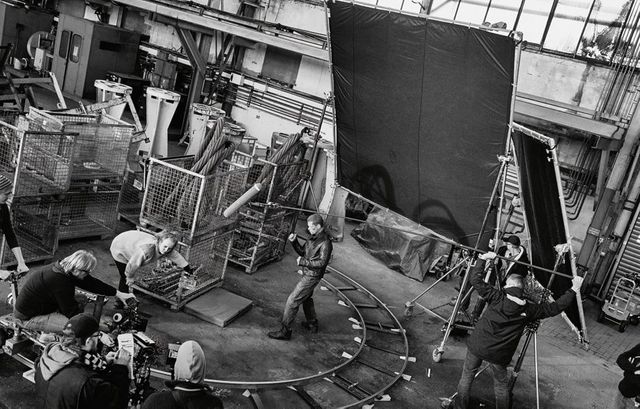

Ende September, eine Schiffswerft in Hamburg-Finkenwerder. Wieder Nieselregen, Möwengeschrei, Sonntagabendatmosphäre: ein bisschen trostlos, sehr deutsch. Schweigers ersten Tatort 2012 sahen 12,57 Millionen Zuschauer, so viele wie seit zwanzig Jahren nicht mehr. Als er von der Traumquote hört, schreibt er eine SMS an den Kollegen Jan Josef Liefers: »Es ist ein neuer Sheriff in der Stadt.« Gerade dreht er seinen zweiten, Arbeitstitel: Kopfgeld. Ein paar Werftarbeiter schauen zu. Verlegen hoffen sie auf ein Autogramm. »Wenn schon mal ein Weltstar auf dem Gelände ist«, sagen sie. Stimmt sogar ein bisschen: Schweiger ist wirklich kein rein deutsches Phänomen. In Moskau auf der Straße zum Beispiel erkennt ihn jeder. Die Russen lieben ihn und seine Filme, aber die Russen lieben halt auch Dieter Bohlen und H.P. Baxxter.

»Szene 155, Take 1«, ruft jemand, die Kamera läuft: In einem Auto sitzt ein türkischer Junge in Handschellen, vorne müht sich der offenbar schwer verletzte Schweiger im Krankenhausleibchen aus dem Vordersitz. Als er endlich steht, sieht man seinen glatten, braungebrannten Hintern. »Schwuchtel«, zischt der Junge. Und Schweiger dreht sich um und schaut ihn lange und böse an, das Gesicht violett, voller Schrammen und getrocknetem Blut. »Cut!«, ruft der Regisseur.

»Was für eine Fresse«, jubelt der Produzent, »so männlich, so amerikanisch, das kann nur Til«, während eine Assistentin auf Schweiger zustürzt, ihm eine Daunenjacke um die Schultern hängt und eine Wärmflasche vor die Brust stopft. Genau genommen kann er zwei Gesichter ganz gut: den Straßenköter und den begossenen Pudel, der in Zweiohrküken im Teddybär-Schlafanzug aus dem Bett steigt und – wirklich passiert – beim Heiratsantrag die Ringe vergisst. Verlieben kann man sich in beide.

Drehpause. Schweiger sitzt neben dem einzigen Heizstrahler und lässt sich von seiner Stylistin den Nacken massieren. »Ist meine Konkubine«, sagt er, dreht sich um und lächelt. Er mag es einfach: kurz schocken und mit einem lieben Blick alles wieder gut machen. Er könnte sich jetzt ein Stündchen hinlegen, aber während die Crew zu den Bierbänken am Cateringstand schlendert, möchte Schweiger die Zeit nützen, um den Hauptdarsteller für seinen nächsten Film zu finden. Titel: Honig im Kopf, eine Alzheimer-Geschichte. Er hockt also in seinem Wohnwagen, schaufelt Thai-Curry in sich rein und lässt seinen Casting-Agenten aufzählen, wen der sich so für die Hauptrolle überlegt hat. Es ist die allererste Garde deutscher Schauspieler zwischen sechzig und achtzig: Bruno Ganz. Armin Mueller-Stahl. Maximilian Schell. Mario Adorf. »Weiter. Weiter. Weiter«, sagt Schweiger. Er muss nur das Gesicht sehen, der Richtige war noch nicht dabei. »Unser Mann muss beides können«, sagt er, »rührend und komisch.« Plötzlich fällt der Name Dieter Hallervorden. Schweiger legt die Gabel weg. »Didi?«, fragt er, »könnte passen. Zeig mal was auf Youtube.« Gemeinsam schauen sie den Trailer von Hallervordens neuem Kinofilm an. »Didi isses«, sagt er plötzlich, »Didi ist perfekt«, und ruft sofort seine Assistentin an, sie möge Herrn Hallervorden das Drehbuch schicken und einen Termin ausmachen. Eine halbe Stunde später hat die Crew fertig gegessen und Schweiger sein nächstes großes Ding am Haken. Hallervorden ist interessiert, er werde morgen am Set vorbeikommen.

»Der Junge hat Star-Potenzial«, prophezeite Bernd Eichinger, als er Schweiger 1991 in Manta, Manta gesehen hat. Bis heute gibt es keinen Menschen, den Til Schweiger mehr verehrt als ihn. Bei Eichinger war es so, dass er lange nicht gewürdigt worden ist. Nach seinem Tod haben die Kritiker gar nicht mehr aufgehört, ihn zu vermissen. Vielleicht ist es bei Til Schweiger ja so, dass er schon bald als das anerkannt wird, was er ist: ein leidenschaftlicher, ein ehrlicher Mensch. Kein Schwätzer. Und ein Filmemacher, der weiß, was er kann. Aber auch, was er nicht kann.

Fotos: Armin Smailovic