SZ-Magazin: Herr van Lohuizen, auf Ihrer einjährigen Reise durch Amerika haben Sie mit Hunderten Flüchtlingen und Gastarbeitern gesprochen, um etwas über Migration herauszufinden. Was haben Sie denn gelernt?

Kadir van Lohuizen: Vor meiner Reise dachte ich, dass Menschen vor allem aus einem Grund ihre Heimat verlassen: damit es ihnen anschließend besser geht. Aber das stimmt nicht.

Sondern?

In Santiago de Chile habe ich Haydee kennengelernt, sie stammt eigentlich aus Peru und arbeitet in Chile als Haushälterin. Den größten Teil ihres Monatsgehalts von 480 Euro schickt sie nach Hause, an ihre 20-köpfige Familie: Eltern, Geschwister, ihre zwei Kinder. Das macht sie seit zwölf Jahren, genau wie Tausende andere Frauen aus Peru. Die peruanischen Haushälterinnen haben in Chile ein ziemlich beschissenes Leben. Ihnen geht es durch die Migration nicht besser. Und das war auch nie das Ziel: Sie tun das, um ihren Kindern die Ausbildung zu finanzieren. Ähnliche Geschichten habe ich überall in Amerika gehört.

Sie waren nicht nur in den Städten unterwegs, sondern haben viele abgelegene Orte besucht: Kupferminen, Farmen, einen gigantischen Lithiumsee in Bolivien. Wieso haben Sie sich solche trostlosen Plätze ausgesucht?

Gerade diese Orte, an denen eigentlich niemand leben will, ziehen Migranten am stärksten an. Sie sind auf der Suche nach Geld und Arbeit, und die Unternehmen brauchen Menschen, die nicht viel zu verlieren haben. Darauf sind ganze Wirtschaftszweige aufgebaut – ein Milliardengeschäft. Die Kupfermine, die ich in Chile besucht habe, liegt mitten in der Wüste, die Luft ist trocken und giftig. Im Umkreis vieler Kilometer wohnt niemand außer den Gastarbeitern. Einer, der schon seit vielen Jahren mit seiner Frau dort lebt, hat zu mir gesagt: »Ich wohne zwar im Nirgendwo und ruiniere meine Gesundheit. Aber wir haben hier immerhin unser eigenes Haus.« Ähnlich ist es in den illegalen Goldminen in Peru.

Auf den Fotos sieht man gigantische Gruben im Regenwald, in denen nach Gold geschürft wird. Wer betreibt diese Minen?

Schwer zu sagen. Vermutlich die Mafia, mit Duldung der peruanischen Regierung. Das war eine der schwierigsten Geschichten. Die illegalen Schürfplätze sind schwer zu finden, sie stehen in keiner Karte, man sieht sie nicht einmal auf Google Earth, weil es sie vor zwei Jahren noch nicht gab. Und wenn die Arbeiter nur das Gefühl haben, man könnte ein Journalist sein, gilt man schon als Feind. Man hat mir mehrmals gesagt, es wäre gut, wenn ich diesen Ort verlassen würde. Und zwar am besten sofort.

Was haben Sie gemacht?

Ich hatte von Anfang an geplant, nicht länger als 24 Stunden für diese Recherche zu verwenden. Also musste ich mich sehr schnell zwischen den verschiedenen Minen bewegen, was einerseits ein bisschen verrückt ist, aber auch einen großen Vorteil bringt: Es gab dort keinen Handy-Empfang, die Leute konnten sich also nicht so leicht gegenseitig warnen, dass es da jemanden gibt, der Fotos macht.

Warum haben Sie Ihr Projekt PanAm genannt, nach dem panamerikanischen Highway?

Ich finde die Idee faszinierend: die einzige Autobahn, die zwei Kontinente durchquert. Und ich wusste, dass sich die Migranten entlang des Highways bewegen – also war ich auch sehr viel auf dieser Straße unterwegs. Allerdings die meiste Zeit in der falschen Richtung.

Inwiefern?

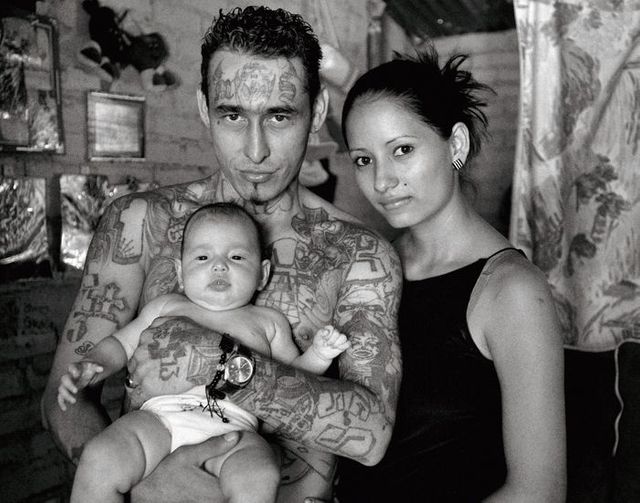

Ich bin ja von Süden nach Norden gereist, von Chile über Peru und Mittelamerika nach Alaska, also durch insgesamt 15 Staaten. Und ich war überzeugt, dass sich auch die Flüchtlinge und Migranten in diese Richtung bewegen. Ich dachte, die meisten suchen ihr Glück im Norden, in den USA oder in Kanada. Vor fünf Jahren hätte das noch gestimmt. Doch dann gab es einen Wirtschaftsboom in Chile und Peru, und die große Wirtschaftskrise in den USA und Kanada. Die ersten Menschen, die in die USA wollten, habe ich in Costa Rica getroffen. Da war ich schon 140 Tage unterwegs und hatte 12 000 Kilometer hinter mir. Und sogar in Nicaragua, das noch weiter nördlich liegt, zieht es die Menschen eher in den Süden. Erst in El Salvador, also ein paar Hundert Kilometer vor Mexiko, ändert sich das schlagartig. Dort spürt man bereits eine unglaubliche Fixierung auf die USA. Und gleichzeitig hat man plötzlich das Gefühl, mitten im Krieg zu sein.

Die Menschen flüchten in Scharen

Wegen der großen Armut?

Nein. Von Feuerland bis tief nach Mittelamerika hinein habe ich eine sehr freundliche Grundstimmung erlebt, und zwar unabhängig vom Wohlstand. Auch in Chile und Peru gibt es viel Armut und einen Haufen Probleme, aber die Wirtschaft wächst, da passiert etwas. Sobald man aber nach El Salvador kommt, betritt man eine andere Welt. Dasselbe gilt für Honduras, Guatemala und Mexiko. Diese Länder sind unglaublich gewalttätig geworden. Die Regierungen und Armeen sind korrupt, die Gangs übernehmen die Macht. Die Menschen flüchten in Scharen. Gleichzeitig haben sie keine Chance, in den USA Asyl zu bekommen. Jedes Jahr schicken allein die USA 60 000 Flüchtlinge zurück nach Guatemala. Also versuchen es die Menschen illegal.

Mit der Hilfe von Schleppern oder auf eigene Faust?

Es gibt fixe Routen, die von Schleppern überwacht werden. Von Guatemala bis nach Los Angeles bin ich so einer Route gefolgt, also mit dem Strom der Flüchtlinge gereist. In einem kleinen Ort namens Arriaga in Mexiko zum Beispiel habe ich Hunderte Menschen getroffen, die auf einen Güterzug Richtung USA gewartet haben. Die werden in Arriaga tagelang von Schleppern versteckt und springen dann auf den Zug – das ist schon mit der Hilfe der Schlepper riskant. Wer das jedoch auf eigene Faust probiert, der wird festgenommen, gekidnappt, vergewaltigt oder ausgeraubt.

Nachdem Sie wochenlang mit illegalen Flüchtlingen unterwegs waren, konnten Sie problemlos in die USA einreisen. Was für ein Gefühl war das?

Ein sehr seltsames. Ich kenne die Vereinigten Staaten von vielen Reisen. Aber diesmal war es ein Schock, in dieser Festung anzukommen, von der alle sehnsüchtig schwärmen.

Wohin gehen diejenigen, die es bis in die USA schaffen?

Die meisten, die ich getroffen habe, wollten nach Los Angeles. Also bin ich auch dorthin. Es war deprimierend. Die Neuankömmlinge stellen sich an gewisse Straßenecken und warten darauf, abgeholt zu werden für einen Tagesjob, für Garten- oder Farmarbeit. Aber das ist schwierig geworden. Die Leute sind froh, wenn sie zwei Tage Arbeit im Monat haben. Davon müssen Sie erst mal die Schulden bei ihren Schleppern bezahlen. Da bleibt nichts, um es an die Familie zu Hause zu schicken. Und die Zurückgebliebenen sind überzeugt: »Der lässt es sich gut gehen, statt uns zu helfen.«

Sie sind in einigen der gefährlichsten Gegenden der Welt unterwegs gewesen – sind Sie selbst in bedrohliche Situationen geraten?

Na ja, man hat mir zweimal meine Kamera gestohlen. Und zwar beide Male in Chile, wo ich am wenigsten damit gerechnet hatte. Das war Pech.

Warum haben Sie sich – als Niederländer – für Süd- und Nordamerika entschieden statt für Afrika und Europa?

Natürlich hätte ich das auch hier machen können. Migration findet auch vor meiner Haustür statt. Aber gerade über Süd- und Lateinamerika wissen wir in Europa fast nichts. Und schon gar nichts über Flüchtlinge und Migranten. Wenn man bei Zeitungen oder Magazinen anruft und nur das Wort »Lateinamerika« sagt, schwindet das Interesse schon. Dann noch das Wort »Migration« hinterher, und man ist chancenlos. Ich musste die Reise also selbst finanzieren.

Sie verkaufen Ihre Bilder, Texte und Videos jetzt als App auf dem iPad. Funktioniert das als Geschäftsmodell?

Es ist ein Experiment. Bis jetzt habe ich etwa 2200 Apps verkauft. Ich hatte mehr erwartet. Jedenfalls war die Arbeitsweise für mich neu: Ich habe die Fotos meistens noch am selben Tag nachbearbeitet und veröffentlicht. Es ist ohnehin anstrengend, ein Jahr lang jeden Tag Fotos zu sichten und zu bearbeiten. Aber es wird strapaziös, wenn man auch noch jeden Tag stundenlang zu Fuß herumläuft.

Wie viele Paar Schuhe haben Sie eigentlich während der Zeit zerschlissen?

Meine Schuhe habe ich behalten. Aber ich habe auf dem panamerikanischen Highway eine ganze Menge Gummi verloren – ich musste dreimal die Sohlen austauschen.

Fotos: Kadir van Lohuizen