Ein Freund entkam neulich knapp dem Tod. Nicht einem dieser

Kannibalen-Tode, die im Internet lauern, sondern einer Gefahr, die sich aus dem tiefsten Mittelalter aufgemacht hatte, ihn heimzusuchen. Am Anfang war es nur ein Jucken am Unterarm, bald wölbte sich die Stelle nach außen. Am nächsten Tag bekam er erst Kopf-, dann Gliederschmerzen, zuletzt Fieber.

Die Praxis seiner Hausärztin war am Wochenende geschlossen, die Notaufnahme kam nicht infrage, diese »verkaterten Praktikanten, die da Dienst haben«, hätten noch weniger Ahnung von Medizin als er selbst, klagte der Freund. Deshalb ging er online und gab mit zitternden Fingern die Symptome »Beule Gliederschmerzen Fieber« bei Google ein. Nach nur 0,22 Sekunden hatte er seine Diagnose: die Pest. Ich beschimpfte ihn darauf als »Hypochonder«, er aber hauchte matt in die Muschel: »Mehr als das – ich bin ein Cyberchonder.« Damit erwies sich mein Freund als modern und gut informiert. Die Cyberchondrie, also die Onlinevariante der Hypochondrie, gilt als neuester medizinischer Großtrend – und als Schrecken der Ärzteschaft. Während man früher als potenziell Todkranker erst medizinische Fachbücher wälzen musste, bis man eine ausgefallene Diagnose fand, für die man angemessen bemitleidet wurde, braucht man heute bloß noch ins Internet zu gehen. »Dort werden Patienten mit einer Fülle von Informationen überflutet, die sehr verwirrend sein kann«, sagt Roland Stahl, Pressesprecher der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.

Wer »Bauchschmerzen« googelt, dem werden Magengeschwüre, Magenentzündung und Magenkrebs angeboten. Wer es mit »Schmerz« und »Brust« versucht, kommt sofort auf Brustkrebs. Aber Obacht: Wer, auf den Novovirus schielend, die Worte »Viruserkrankung« und »tierisch Durchfall« eingibt, landet bei Staupe. Die kriegen bloß Marder, Stinktiere und Kleinbären.

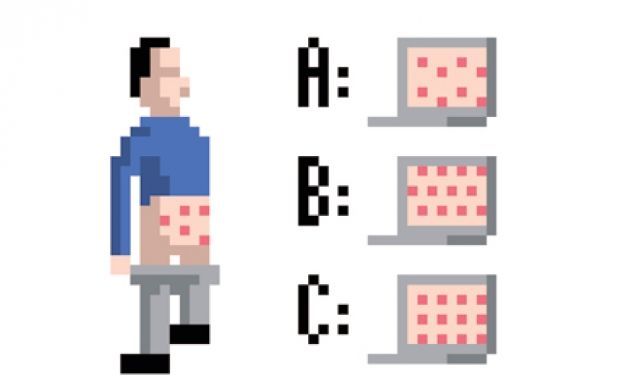

Laut einer Umfrage des Europäischen Statistikamtes zieht inzwischen jeder dritte kränkelnde Deutsche lieber das Internet zurate als einen Arzt. Man tippt einfach »Achsel« plus »Jucken« ein – und, zack, bekommt man eine wohlklingende Diagnose (»Hyperhidrose«) samt Therapievorschlag (»Achselhaare rasieren«). Dr. Google attestiert seinen Patienten auch selten Lappalien. Nein, bei Grippesymptomen erkennt er schnell tödliche Pocken, leichtes Fieber adelt er zur schweren Tuberkulose, und im Angesicht der sprießenden Warze prophezeit er eine Zukunft als indonesischer Baummensch.

Die umfassendste Studie zum Thema stammt, apropos Google, ausgerechnet aus der Forschungsabteilung von Microsoft. Dort analysierte man elf Monate lang das Suchverhalten einiger Hunderttausend Benutzer des Internet Explorers. Das wenig überraschende Fazit: »Internet-Suchmaschinen haben das Potenzial, medizinische Bedenken schlimmstmöglich ausufern zu lassen.« Die Forderung: Die Algorithmen der Suchmaschinen müssten so überarbeitet werden, dass nur noch medizinisch sinnvolle Seiten gefunden werden.

So weit die Theorie. Aber wie sieht es in der Praxis aus? In der Arztpraxis? »Jeden Tag kommen Leute, die meinen, genau zu wissen, was sie plagt«, erzählt meine Hausärztin. »Die jungen Leute haben eher exotische Sachen, die älteren meist die Klassiker. Eben erst war eine alte Frau mit einem vermeintlichen Schlaganfall da, den ich ihr kaum ausreden konnte. Dabei hatte sie bloß zu wenig getrunken. Gestern beharrte eine Patientin, der ein bisschen übel war, darauf, an Parasiten in der Magenschleimhaut zu leiden.«

Geht einem so etwas nicht irgendwann auf die Nerven? »Nein, das geduldige Zuhören gehört zum Arztberuf dazu, das haben wir auch schon gemacht, als es noch kein Internet gab.« Auch für die irrationale Angst vor Krankheiten hat die Ärztin Verständnis. »Ich weiß noch, wie wir im Medizinstudium die Lymphknoten durchgenommen haben. Als ich an mir eine Schwellung gefühlt habe, dachte ich sofort an Tuberkulose und nicht an eine Erkältung.«

Als ich diese verständnisvollen Worte hörte, wollte ich den an Pest erkrankten Freund sofort zu meiner Hausärztin schicken. Doch sein Fieber hatte sich gelegt. Es war nicht die Pest gewesen, sondern der Stich einer Mücke. Er hatte einen Elefanten daraus gemacht.

Gefällt Ihnen etwas nicht an diesem Text? Sind Sie anderer Meinung? Dann schreiben Sie eine Woche lang am SZ-Magazin mit! Bis zum 6. Mai sind alle Texte dieses Heftes unter sz-magazin.de/wiki offen für jeden, der sie verändern möchte.

Illustration: Christoph Niemann