SZ-Magazin: Sie hatten es 2002 in Köln bei dem damals 31-Jährigen Stephan Neisius mit einem extremen Fall von polizeilichem Fehlverhalten zu tun. Was ist geschehen?

Udo Behrendes: Damals wurde die Polizei gerufen, weil ein psychisch auffälliger Mann unter Drogeneinfluss in der Wohnung seiner 68 Jahre alten Mutter randalierte. Die Beamten wurden beim Betreten der Wohnung von Stephan Neisius wie von Sinnen mit einem Baseballschläger angegriffen. Er wurde daraufhin an Händen und Füßen gefesselt, wehrte sich aber weiter. Bis dahin war dieser Einsatz nicht nur rechtmäßig, sondern auch absolut erforderlich.

Und dann?

Neisius wurde in einen Streifenwagen verladen und zur damaligen Wache Eigelstein gebracht. Auf der Fahrt begann das, was sich später zu einem eklatanten polizeilichen Übergriff entwickelte. Über Funk forderten die Beamten ein »Empfangskommando« an. Neisius wurde in den Eingangsbereich der Wache gezogen, wo sechs Beamte über den an Händen und Füßen gefesselten Randalierer herfielen. Er wurde geschlagen und getreten, auch ins Gesicht. Zwei Polizisten einer anderen Dienstgruppe hörten den Lärm und gingen dazwischen. Neisius wurde anschließend in eine Zelle geschleift, fiel aber durch die Misshandlungen und in Folge erheblicher gesundheitlicher Vorschäden ins Koma. Er starb zwölf Tage später im Krankenhaus.

Wie sind die beiden Polizisten der anderen Dienstgruppe mit dem Geschehen umgegangen?

Beide waren sich sicher, dass sie die Misshandlungen nicht dulden können. Sie wollten aber zuerst am nächsten Tag mit dem Leiter ihrer Dienstgruppe über das weitere Vorgehen beraten, der zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst war. Der Dienstgruppenleiter bestärkte sie dann darin, Anzeige gegen die Kollegen zu erstatten. Das taten sie. Weil sie sich aber erst mit ihrem Vorgesetzten beraten hatten, wurde gegen sie ein Verfahren wegen Strafvereitelung im Amt eingeleitet. Denn hätten sie sofort Anzeige erstattet, wäre es den sechs übergriffigen Polizisten schwerer möglich gewesen, Spuren zu vernichten und Absprachen zu treffen.

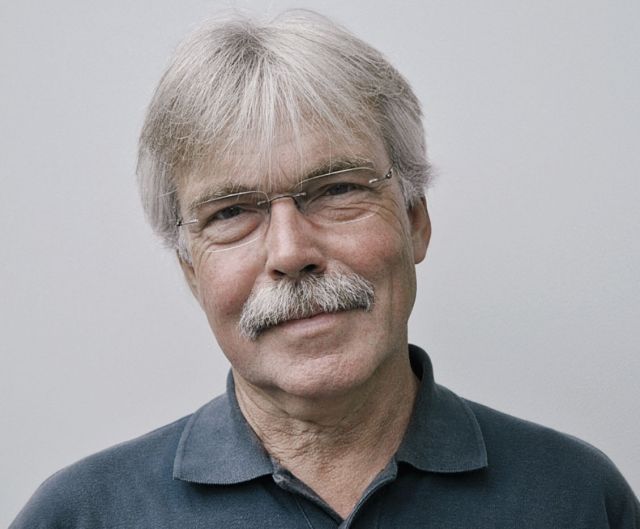

Am Todestag von Stephan Neisius wurden Sie zum neuen Leiter der gesamten Polizeiinspektion 1 berufen. Man erwartete von Ihnen, die Geschehnisse gründlich und transparent aufzuarbeiten. Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen?

Der Fall, aber auch eine gerade über die Polizeiinspektion 1 erstellte Studie der Fernuniversität Hagen wiesen auf tiefer liegende strukturelle Probleme hin, die nicht nur die sechs Beamten betrafen. Eine zentrale Frage war, wie wir über alle Hierarchiestufen hinweg eine gemeinsame Führungslinie erreichen. Wie schaffen wir es, in Kernfragen polizeilicher Arbeit wie der Umsetzung des Gewaltmonopols eine klare, gemeinsame Haltung zu finden? Das war sehr schwer, weil die Mehrheit der mehr als vierzig Vorgesetzten – die Polizeiinspektion umfasste damals rund 400 Beamte – diesen Aufarbeitungsprozess zunächst ablehnte. Die Grundhaltung war, dass der Fall Neisius eine Art Betriebsunfall gewesen sei und nur die sechs Beamten angehe, die ja bereits suspendiert worden waren. Es war aber natürlich klar, dass ähnliche Sachverhalte auch vorher passiert waren, dabei war nur kein Mensch ums Leben gekommen.

Wie sind Sie konkret vorgegangen, um die Strukturen aufzubrechen?

Wir haben unter anderem 18 Supervisionen mit Teilgruppen der Führungskräfte gemacht, um die Mauer der Obstruktion aufzubrechen. Dabei halfen uns zwei Psychologen und ein Polizeipfarrer. Die damaligen vier Wachen mit ihren eigenen Subkulturen haben wir aufgelöst und schrittweise zu einer Dienststelle zusammengelegt. Wir haben das starre System mit festen Dienstgruppen, bei denen immer dieselben Kollegen zusammenarbeiten, durch einen sogenannten Pool ergänzt und flexibilisiert. Damit haben wir letztlich die informelle soziale Kontrolle verbessert. Darüber hinaus haben wir die besonderen Belastungen dieser Brennpunktdienststelle organisatorisch besser verteilt. Sukzessive haben sich ein neuer Geist und ein neues Wir-Gefühl der Führungsmannschaft gebildet. 2009 fand dann eine wissenschaftliche Untersuchung statt, die zeigte, dass die Einstellung der Kollegenschaft sich stark geändert hatte. Aus der Skandaldienststelle war eine Modellinspektion geworden.

Nicht alle Dienststellen sind gleichermaßen an Aufklärung interessiert. So hat die Justiz 2013 gegen 4500 Polizisten wegen Straftaten im Amt ermittelt. Angeklagt wurden nur fünfzig – und als einen Grund dafür sehen Kritiker wie Amnesty International die bereits beschriebene »Mauer des Schweigens«.

Sicherlich besteht zwischen der Zahl der angezeigten Fälle und den Verurteilungen eine große Diskrepanz. Aber ein ganz großer Teil der Anzeigen sind auch Retourkutschen. Bürger, die eine Anzeige wegen Widerstandshandlungen erhalten, erstatten fast schon reflexmäßig ihrerseits Anzeige. Dennoch gibt es hier schon das Phänomen, dass Polizisten nicht aussagen, auch wenn sie es tun müssten.

Woran liegt das?

Zum einen tut man sich in jeder Berufsgruppe schwer, gegen Kollegen vorzugehen. Aber es kommen zwei spezifische Kriterien hinzu, die eine große Rolle spielen: Polizisten arbeiten immer wieder in emotional aufgeladenen, eskalierenden Konfliktsituationen. Jeder Polizist weiß, dass ihm dabei Fehler unterlaufen können, er sich auch mal beleidigend äußert oder den berühmten Schlag zu viel macht. Jeder, der auf der Straße arbeitet, hat diesen Graubereich an sich selbst und bei anderen wahrgenommen. Das galt auch für mich in meiner Zeit als Streifenpolizist. Und deshalb gesteht man Kollegen mal eine Fehlreaktion zu. Nach dem Prinzip: Auch ich werde nicht immer klinisch sauber handeln und bin dann dankbar, dass meine Kollegen mir gegenüber ein Auge zudrücken. Danach ist es ganz schwer, die Grenze noch einmal neu zu ziehen. Und dann kommt, im Unterschied zu anderen Berufsgruppen, auch noch das Legalitätsprinzip hinzu.

Was bedeutet das?

Ein Polizist muss jede Straftat, die er im Dienst wahrnimmt, sofort und ohne Ansehen der Person zur Anzeige bringen. Das gilt also auch bei Fehlverhalten von Kollegen. Tut er das nicht, begeht er Strafvereitelung im Amt und macht sich selbst strafbar. Einem Polizisten wird somit nicht zugebilligt, dass er sich erst einmal mit Vorgesetzten über den Fall austauscht und sich kollegial beraten lässt, wie das etwa im Fall Stephan Neisius passiert ist. Diese gesetzliche Anforderung stellt für den beobachtenden Beamten aber häufig eine psychosoziale Überforderung dar, zumal ihm jede eigene Aufarbeitung des Vorfalls mit seinem Kollegen genommen wird und er stattdessen das Ganze an den Staatsanwalt abgeben muss. Handelt er nicht von Anfang an korrekt, muss er also aus strafrechtlichem Eigenschutz für immer schweigen. Aus dieser Gemengelage entsteht dann manchmal das, was man die »Mauer des Schweigens« oder Korpsgeist nennt.

Haben andere Polizeiinspektionen Ihre Reformen in Köln übernommen?

Einzelne Aspekte schon, aber das Grundproblem wird selten von den höheren polizeilichen Repräsentanten aufgegriffen und erst recht nicht von den Berufsvertretungen und der Politik. Den wirklichen Willen, da genau hinzuschauen und von oben bis unten eine klare Haltung zu erzeugen, sehe ich nach wie vor nicht. Man konzentriert sich häufig darauf, die zunehmende Respektlosigkeit und Gewalt gegen die Polizei öffentlich zu thematisieren. Dies geschieht für sich genommen natürlich zu Recht, man blendet aber oft aus, dass Gewalt gegen die Polizei und Gewalt durch die Polizei zwei Seiten einer Medaille sind. Fast jeder dieser Sachverhalte resultiert aus einem Eskalationsprozess, an dem beide Seiten beteiligt sind. Die Herausforderung einer bürgerorientierten Polizei muss deshalb sein, auch bei sich selbst anzusetzen, um die Professionalität und Angemessenheit in eskalierenden Situationen ständig zu verbessern – und eine konstruktive Fehlerkultur für die Fälle zu entwickeln, in denen das nicht gelingt.