Marc Metzger streckt den Ellbogen hin, als solle man sich bei ihm einhaken. Eine etwas seltsame Begrüßung, aber klar, er muss ja immer lustig sein. In wenigen Minuten wird er in der Kölner Altstadt, im Festsaal Gürzenich* vor etwa 3000 ziemlich aufgeregten Frauen stehen, und wenn die nicht lachen, wird er wohl wieder an jene Zeit denken, in der er gar nicht mehr lustig sein konnte. Metzger, 41, lebt vom Karneval, und finanziell ist das ohne Frage eine gute Sache bei bis zu acht Auftritten am Tag, so wie diesem hier Mitte Januar bei der Mädchensitzung der Karnevalsgesellschaft der Altstädter. Metzger steht hinter einem kleinen Stand mit Kölsch, ohne eines zu trinken, und hat einen Parka mit Pelzkragen tief ins Gesicht gezogen. Wann immer jemand vorbeikommt, streckt er ihm den Ellbogen entgegen und macht ein ernstes Gesicht. Aber dann wird klar: Es ist gar kein Witz, es ist Selbstschutz. »Ich habe panische Angst, krank zu werden«, sagt Metzger. Karneval bedeutet für ihn: drei Monate keinen Alkohol, drei Monate witzig sein, egal wie es ihm geht, also bloß keine Erkältung. »Das ist wie Hochleistungssport«, sagt er – in einer Zeit, in der alle in Köln durchdrehen. Vom 11.11. bis zur Nubbelverbrennung nach Rosenmontag. Es ist ein riesiger, irrer Kreisel – und man versteht ihn am besten, wenn man sich in seine Mitte stellt. Dort ist die Bütt, dort ist Marc Metzger, dem schon mal sehr schlecht geworden ist in diesem Kreisel. Trotzdem wünschen sich viele andere Menschen dorthin, wo Metzger steht. Wegen des Geldes, klar – und wegen des Ruhms, der in Köln nur im Strafraum des Fußballstadions größer werden kann als in der Bütt.

Alles, was verboten war, durfte man an Karneval. Das sind die Ursprünge aus dem Mittelalter. Man verhöhnte die Mächtigen, kopierte ihre Uniformen und ritt mit dem Esel in den Dom, um dort die Eselsmesse zu lesen. Nirgends in Europa wird der Karneval so gefeiert wie in Köln, löst sich eine Stadt auf, wird alles eins. Singen und trinken, dazwischen bützen, wie das Abküssen Fremder hier heißt. Sollen die Schwaben fleißig sein und die Berliner arm, aber sexy. Was die Kölner so gut können wie sonst niemand: sich selbst feiern. »Alles, was der Kölner zur Karnevalszeit tut, macht auch das Kind im Mutterleib. Es trinkt und schunkelt den ganzen Tag, umgeben von Wärme und pulsierenden Herzschlag-Rhythmen« – so hübsch hat es der Kölner Psychologe Hermann Josef Berk formuliert.

Jedes Jahr erscheinen etwa 400 neue kölsche Titel auf CD oder im Internet, die Liedtexte der besten zwanzig werden verteilt und in Kneipen mitgesungen. Ganz und gar freiwillig. Und wenn gerade mal kein Karneval ist, geht man eben zum FC ins Stadion, dort singt man vor dem Anpfiff dieselben Lieder, und die Männer haben nasse Augen. Amerika hat Sinatra, Köln hat die Höhner. In Köln zahlen die Zuschauer für die Stunde vor dem Spiel, hat Rudi Völler einmal gesagt. Das ist alles kein Marketing, das ist die Kultur genau dieser Stadt; egal wo, im Stadion, in der U-Bahn, in der Kneipe, am Büdchen, man wird in Köln ganzjährig angequatscht. Es ist ein einziger Klumpen Mensch.

Wo Menschen sich verklumpen, erst recht wo dabei Bier fließt, dort fließt Geld, und damit sind wir wieder bei Marc Metzger: Die großen Büttenredner bekommen für einen Auftritt wohl bis zu 1000 Euro. Und wir sind bei der ganzen Industrie, die hinter dem Kölner Karneval steht: Die Unternehmensberatung Boston Consulting Group hat für Köln 460 Millionen Euro Umsatz pro Jahr errechnet und 5000 Arbeitsplätze. Köln hat eine Million Einwohner – allein für den kommenden Rosenmontag am 16. Februar rechnet das Kölner Festkomitee mit mindestens ebenso vielen Besuchern. Trotz all der Profite, die dieser Massenauflauf bietet, ist der Karneval immer noch eine ziemlich unkapitalistische Angelegenheit, es gibt keine Kaste von Wirten, die wie auf dem Oktoberfest Millionen scheffelt. Die meisten Menschen, die den Karneval organisieren, tun das ehrenamtlich. Und ganzjährig: Auch im Sommer oder Herbst steht irgendjemand immer im Maschinenraum des Karnevals und hält die Motoren am Laufen.

Die kleinsten Organisationseinheiten des Kölner Karnevals sind die Karnevalsgesellschaften. Sie sind das Fußvolk im Karnevalsstaat. Die Vereine organisieren Sitzungen, sammeln Geld, nähen Kostüme, sie üben tanzen und musizieren – um dann bei den Umzügen mitzulaufen. Über ihnen steht das Festkomitee, quasi die Gewerkschaft der mehr als hundert Kölner Vereine. Das Komitee plant auch den Zoch, den Rosenmontagszug, der von Jahr zu Jahr wächst und mit acht Kilometern mittlerweile länger ist als der dann gelaufene Weg von 7,5 Kilometern.

(*Anmerkung: In der gedruckten Version dieses Artikels wird der Gürzenich fälschlicherweise als Stadtteil bezeichnet. Dieser Fehler ist nicht dem ortskundigen Autor geschuldet, sondern ist in der redaktionellen Bearbeitung des Textes entstanden. Wir bedauern den Irrtum.)

Wer im Karnevalsjux etwas zu sagen hat, ist auch im Ernst des Kölner Lebens mächtig.

Der Zoch ist eine Erfindung der Preußen. Denn die Auswüchse des Karnevals in der Altstadt waren zu Anfang des 19. Jahrhundert derart übel – Messerstechereien, Vergewaltigungen –, dass die Politik ihn in geordnete Bahnen lenken wollte. Und so hatten Kölner Bürger die Idee, einen Umzug zu schaffen, der leichter zu kontrollieren war als ein wildes Massenbesäufnis. Neben diesem Zoch ließen die Preußen das Festordnende Comité zu, das nun Festkomitee heißt und eine ziemlich eindrucksvolle Zentrale besitzt, mit zwanzig Festangestellten und einem Wagenpark von 65 Traktoren, die allein dazu da sind, einmal im Jahr den Zoch zu ziehen. An der Spitze des Kölner Karnevals, über den Karnevalsvereinen und dem Festkomitee, steht das Dreigestirn – jedenfalls haben der Prinz, der Bauer und die Jungfrau (in Köln immer dargestellt von einem Mann) in den tollen Tagen symbolisch die Macht über die Stadt.

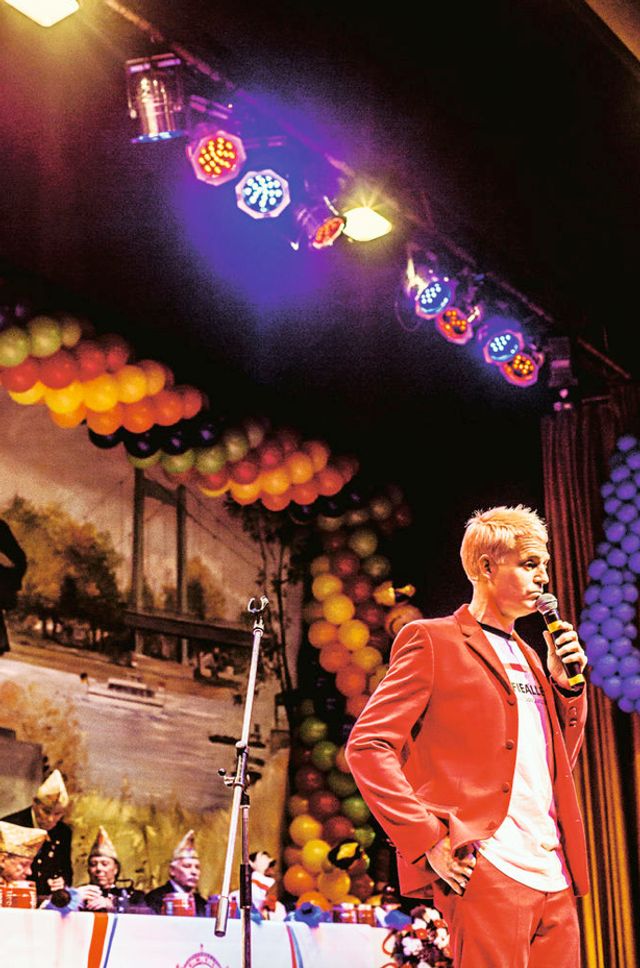

»Wisst ihr, dass so viele Senioren im Internet verschwinden, weil sie die Tasten ›Alt‹ und ›Entfernen‹ drücken?« Der Saal jubelt, rund 3000 Frauen auf Sekt und Weinchen. Marc Metzger steht in seinem arg karierten Kostüm auf der Bühne und schaut mal, wie weit er gehen kann. Er erzählt von seiner Frau, die immer wieder Probleme hat mit der neuen Technik, es aber immer wieder probiert. »Sie gibt sich Mühe, hat aber Pech mit dem Denken.« Das Publikum ist glücklich. Nach 25 Minuten geht Metzger von der Bühne, zieht sich seinen Parka über das Gesicht und setzt sich in ein Restaurant, kleine Pause vor dem nächsten Auftritt. »Zieht es hier? Ich merke das ja gar nicht mehr«, fragt Metzger besorgt.

Das Produkt des Kölner Karnevals, also das, was er verkauft, ist Ausgelassenheit, doch das Leichte ist das Schwere, und das trifft nicht nur auf Marc Metzger zu, der ein Gigant unter den Büttenrednern ist und dafür dauernd so tun muss, als wäre die Arbeit ein Spaß. »Manche denken, es gehe nur darum, auf die Bühne zu gehen und ein paar Betrunkenen ein paar Witze zu erzählen«, sagt er. »Früher dachte ich auch, die Leute müssen von vorne bis hinten durchbrüllen.« Und wenn sie einmal nicht so laut lachten, bekam er Probleme. Vor zwei Jahren brach Metzger zusammen, Burn-out. Er sei wie eine abgebrannte Kerze gewesen. Bis zu elf Auftritte am Tag, elf Mal lustig sein und hoffen, dass die Leute klatschen: Das war zu viel. Nun ist er wieder dabei, will aber weniger machen, na ja, also eben acht Auftritte. Die Leute in Köln haben sich gefreut, dass Metzger zurückkam, weil er eben der Lustigste ist. Er macht diese Zeit nicht zum Thema seiner Auftritte, das passe nicht. Niemand wolle was vom kaputten Clown hören.

Das Leichte ist das Schwere aber auch in einem anderen Sinn: Wer im Karnevalsjux etwas zu sagen hat, ist auch im Ernst des Kölner Lebens mächtig. Der Karneval ist mit seinen ganzen Gesellschaften und Ämtern und Orden das Elixier der Kölner Elite. Auf der Ehrentafel des Festkomitees im Karnevalsmuseum stehen erstaunlich viele Bauunternehmer. Das Dreigestirn besteht in diesem Jahr ausschließlich aus Männern, die in Hoch- und Tiefbau machen. »Klüngel« heißt so etwas von außen. Kölner würden es eher Netzwerken nennen. »Jede Karnevalsgesellschaft hat ihren Bestatter und ihren Versicherungsagenten«, sagt Horst Müller, der eine Veranstaltungs-agentur für Karneval betreibt. Und wenn man einen Bestatter oder einen Versicherungsagenten braucht, dann engagiert man den, den man kennt. Echte Fründe ston zesamme.

Zum Dreigestirn zu gehören ist teuer, man könnte sich für seine Bewerbung auch einen Mittelklassewagen kaufen. Über die Wahl entscheidet das Festkomitee in geheimem Konklave. »Es ist eines der letzten Geheimnisse der multimedialen Informationsgesellschaft«, schreibt der Pädagoge und Karnevalsforscher Wolfgang Oelsner im Standardwerk Karneval – Wie geht das?, das sogar auf Englisch erschienen ist. Einer aus dem Rathaus sagt, der im Herbst scheidende Oberbürgermeister Jürgen Roters, SPD, verbringe auf das Jahr gesehen zirka zehn Prozent seiner Zeit mit Karnevalsterminen.

Aber in Köln gibt es keine bessere Imagekampagne. Wer Karneval macht, den kennt man. Christoph Kuckelkorn etwa ist in seinem nichtkarnevalistischen Leben Bestatter. Weihte er neue Filialen ein, sprach auch schon mal der Oberbürgermeister der Stadt das Grußwort. Als Kölns bekanntester Volksschauspieler Willy Millowitsch starb, richtete Kuckelkorn die Trauerfeier aus. Und: Stirbt irgendwo im Raum Köln ein Bestatter mit Kundenstamm, aber ohne Nachfolger, kommt man eben gleich auf ihn: Kuckelkorn, Zugleiter des Rosenmontagszuges, Vizepräsident der Festkomitees. Kuckelkorn betreibt inzwischen sechs Filialen, darunter auch ehemalige Konkurrenzbetriebe. 2006 lief sein Leben als Doku-Soap bei Vox. Morgens Leichen balsamieren, abends lustige Blaskapelle: Das kann man sich fürs Privatfernsehen kaum besser ausdenken.

Manchmal bekommt die Öffentlichkeit mit, dass der Klüngel nicht immer legal bleibt. Der Bau der Kölnarena, der Messehallen oder des TV-Produktionsgeländes Coloneum in Ossendorf sind nur drei von vielen Kölner Großprojekten, die das Interesse der Staatsanwaltschaft weckten: Vorteilsnahme, Bestechung, Korruption. Immer wieder tauchten die Namen des Sparkassenchefs Gustav Adolf Schröder (Träger des Ordens des Festkomitees für Brauchtumspflege) und des Immobilienentwicklers Josef Esch auf (Senatsmitglied der 1. Großen Karnevalsgesellschaft Sieglar). Christopher von Oppenheim (ehemaliger persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Sal. Oppenheim), der sich gerade in einem der größten Wirtschaftsprozesse der Nachkriegszeit wegen Untreue verantworten muss, wurde vom Großen Senat des Kölner Festkomitees wiedergewählt – zum Schatzmeister. Je näher man zur Mitte eines Kreisels rückt, desto weniger muss man sich anstrengen, um nicht herunterzufliegen. Das macht die Plätze in der Mitte des Kölner Karnevals so begehrt.

Dort ist auch unter den Büttenrednern die Konkurrenz stark, stärker denn je, weil in Köln inzwischen weniger Redner auftreten als früher, als sich bei den Veranstaltungen Text und Musik abwechselten. Heute sind die Bands deutlich in der Überzahl. »Es gibt einfach zu wenig Auswahl«, sagt Metzger. Weil: zu wenig Nachwuchs. »Wer will sich das denn noch antun? Jeder Nachrichtensprecher macht doch heute lieber Comedy.« Da sei der Druck nicht so groß, man müsse sich nicht vor einen ganzen Saal stellen und um jeden Lacher kämpfen: Fernsehen wird ja meistens aufgezeichnet. Doch in Köln schreibt der mächtige Boulevard stets am nächsten Tag, welcher live erzählte Büttenwitz missraten war. Das muss man aushalten können. Das Kölner Festkomitee hat eine Akademie für Bühnenkünstler eingerichtet, an der man sich innerhalb von drei Jahren zum Büttenredner ausbilden lassen kann. »Das Bild des klassischen Büttenredners verblasst und macht den Einflüssen von Comedy Platz«, meint auch Karl Becker, ehemaliger Chef des Literarischen Komitees. Die Literaten, so nennt man in Köln diejenigen bei den Karnevalsgesellschaften, die für das Programm verantwortlich sind, Redner und Gruppen buchen. Dieses Casting beginnt immer im Herbst. Es werden keine Noten vergeben, man wird danach einfach gebucht – oder auch nicht. Man kann von einem Scoutingsystem sprechen.

»Auf der Bühne zu stehen ist wie eine Sucht.«

Einer, der sehnlichst auf den großen Durchbruch hofft, ist Lukas Wachten. »Ich kann nur Karneval«, sagt Wachten. Er sitzt im September in einem Biergarten am Rhein und trinkt eine Apfelschorle. Wachten, 35, war Präsident der Gesellschaft Kajuja, die einen Newcomer-Preis vergibt und die mittlerweile ziemlich bekannten Bands Kasalla und Cat Ballou mitentdeckt hat. Er war in der Geschäftsführung eines Kostümladens, und seit sechs Jahren hat er eine Karnevalshow bei Radio Köln. Da spielt er das ganze Jahr Karnevalslieder. Seine Freundin hat er selbstverständlich im Karneval kennengelernt. Was ihm noch fehlt: Büttenredner zu werden. »Auf der Bühne zu stehen ist wie eine Sucht.«

Es ist Anfang Oktober, der große Vorstellabend des Kölner Festkomitees in den Sartory-Sälen in der Friesenstraße, den heiligen Hallen des Karnevals. Im Publikum sitzen ältere Männer mit Schnurrbart, die Literaten der großen Gesellschaften, die in den vergangenen Jahrzehnten schon so manchen Witz erzählt bekommen haben und nicht den Eindruck machen, als wären sie hier leicht zu haben.

Als Lukas Wachten auf die Bühne kommt, schenkt man sich noch ein Glas Sprudel nach und verschränkt die Arme. Wachten trägt einen grünen Anzug mit Spielkarten darauf und ist nervös. »Die letzte Weihnachtsfeier hat der OB Jürgen Roters auf dem Rathausdach verbracht. Denn einer hat gesagt: Die Getränke gehen aufs Haus!« Das ist einer der besten von Wachten an diesem Abend. Ein, zwei Damen kreischen. Drei Herren klatschen. Der Rest macht gar nichts. So kann Karneval auch sein, gespenstisch und kalt. Noch einer. »Wenn die Stiftung Warentest Vibratoren testet: Ist befriedigend da eigentlich besser als gut?« Wohlwollender Applaus, Abtritt von der großen Bühne. »Ich habe es überlebt, es hat keiner gepfiffen«, sagt Wachten danach. Nach diesem Abend wird Wachten für rund zwanzig Auftritte gebucht. Das ist ein guter Anfang.

Guido Cantz war auch mal an diesem Punkt: Castings, dazu Möbelfirmen und Autohäuser, die was Lustiges zur Eröffnung wollen – eine Witzigkeitskarriere vom alten Schlag. Jetzt ist Cantz der Moderator von Verstehen Sie Spaß? – und einer der größten Büttenredner in Köln. Mit seinem Geschäftspartner Horst Müller hat er auch die größte Veranstaltungsagentur im Karneval, alaaaf.de. Müller und Cantz haben die meisten der großen Künstler im Angebot, sie sind ein Fast-Monopolist in dem Geschäft. Müller hat früher im Vertrieb bei Bayer gearbeitet – und in seiner Freizeit als lebendiger Glückwunsch: als verkleideter Schornsteinfeger, der auf Geburtstagen und bei Jubiläen auftrat. Irgendwann traf er Cantz. Als die Autohäuser und Möbelfirmen zu sparen begannen, gründeten die beiden Mitte der Neunzigerjahre ihre Agentur, heute buchen sie in jeder Session etwa 5000 Einzelauftritte. Guido Cantz kommt als Büttenredner auf rund 250 Auftritte pro Session. Multipliziert man das mit den bis zu 1000 Euro, die ein großer Büttenredner pro Auftritt in Rechnung stellen kann, versteht man immer besser, dass Menschen wie Lukas Wachten sich die Karriere in der Bütt ersehnen – und dass Menschen wie Marc Metzger ihre Pfründe verteidigen, auch wenn sie das krank macht.

Cantz sagt, es sei schwieriger geworden in den vergangenen Jahren. »Die Leute haben nicht mehr so viel Respekt. Früher hätte sich keiner getraut dazwischenzurufen.« Heute passiere das öfter. Dann das Internet, das für alle Redner natürlich ein großer Quell von Witzen und Pointen ist, aber auch eine Qual. Die Leute in den Sitzungen haben ihre Geräte vor sich liegen und posaunen jeden gelungenen Witz in die Welt hinaus. »Die Halbwertszeit meiner Perlen ist gesunken, man muss ständig aktualisieren.« Wenn die Schunkelei in diesem Jahr vorbei ist, will Cantz erst einmal Urlaub machen. Und, ganz wichtig: »Nicht viel reden.«

Fotos: Theo Barth