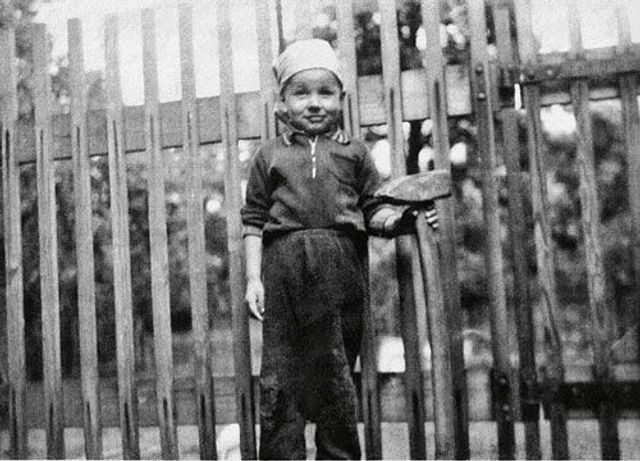

Ein Arbeiterkind wie aus dem Bilderbuch. Sein Vater, auch ein Gewerkschafter, verbot Frank Bsirske das Tennisspiel. Er sah ihn lieber beim Fußball. Oder eben im Garten in Helmstedt, mit Hammer in der Hand.

SZ-Magazin: Herr Bsirske, heute streikt das Kontrollpersonal am Frankfurter Flughafen. Es herrscht Chaos, Passagiere, die von Sanitätern versorgt werden müssen und andere, die Verdi-Leute in Streikjacken angreifen. Heute ist kein guter Tag, oder?

Frank Bsirske: Natürlich gibt es welche, die sagen: »Das ist ja wohl eine Schweinerei, ich will in Urlaub, und jetzt kommt ihr.« Das verstehe ich ja. Aber viele Menschen zeigen auch Verständnis für die Beschäftigten.

Wurden Sie schon einmal während eines Streiks attackiert?

Nur ein einziges Mal. In der S-Bahn, während des Streiks der Berliner Verkehrsgesellschaft.

Was genau ist passiert?

Ach, ich bin halt angepöbelt worden von zwei Personen.

Hatten Sie keine Angst?

Ich bin kein ängstlicher Mensch.

Auch nicht als Kind?

Nein.

Wie waren Sie denn als Kind?

Ich war sicher kein ruhiges Kind. Und hatte eine starke Bindung an meine Mutter. Sie wollte eigentlich wieder anfangen zu arbeiten, aber als ich in den Kindergarten kam, habe ich zwei Wochen damit verbracht, von der ersten bis zur letzten Minute durchzuweinen. Das hatte den Effekt, dass meine Mutter eben wieder aufgehört hat zu arbeiten.

Oh, Mann.

Ja, oh Mann.

Und wann hat Ihre Mutter Sie wieder hingebracht?

Gar nicht. Die 14 Tage warens.

Ihr erster Streik also, und gleich erfolgreich. Sicher hätte sich auch Ihre Oma gefreut, wenn Sie öfter weg gewesen wären. Mit ihr haben Sie Ihr Zimmer geteilt.

Bis ich zwölf war. Wir lebten in Helmstedt in Niedersachsen, in zweieinhalb kleinen Zimmern, Plumpsklo auf dem Hof, kein Bad, kein warmes Wasser, und die Fenster waren im Winter oft komplett zugefroren.

Hat Sie das genervt, immer im Blick der Oma zu sein?

Das war halt so, ich kannte es ja nicht anders. Helmstedt war nach dem Krieg ein Sammelpunkt. Mein Vater, er kam aus der Tschechoslowakei, war dort mit Gelbsucht ins Lazarett eingeliefert worden. In dem arbeitete meine Mutter als Krankenschwester. Später gingen wir nach Wolfsburg, mein Vater bekam eine Stelle als Bandarbeiter bei Volkswagen. Wir zogen in eine Wohnung mit Balkon, Zentralheizung, Badewanne und fließend warmem Wasser. Das war ein zivilisatorischer Fortschritt.

Ihr Vater stand der KPD nah. Es heißt, wenn man Sie danach fragt, wechseln Sie das Thema.

Dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Ja, er war Sozialist und Gewerkschafter.

Er wurde aus der SPD ausgeschlossen.

Dabei war er nicht mal Mitglied. Er hatte an einem politischen Seminar in der Tschechoslowakei teilgenommen. Es kam damals sogar der Verfassungsschutz bei uns vorbei. Das waren die Fünfzigerjahre, die Zeit als die KPD verboten wurde. Mein Vater war in der Arbeiterbewegung groß geworden. Mit einem ausgeprägten Klassenbewusstsein und allem, was dazugehört.

Was gehört denn dazu?

Nun ja. Ich wollte von der Volksschule zum Gymnasium. Er sagte: Nee, Gymnasium, das wär nix, Realschule. Ein anderes Mal bin ich zu ihm und habe gesagt: Ich möchte in den Tennisverein, worauf er mich fassungslos angeguckt und gesagt hat: »Das kommt ja überhaupt nicht in Frage.« Da kommt er zwei, drei Tage später: »Junge, ich habe dich im Fußball angemeldet.« Beim ATSV, dem Arbeiter-Turn-und Sport-Verein. Dass der ein Allgemeiner Turn- und Sport-Verein war, das war ihm entgangen.

Und so wurde aus Ihnen ein guter Klassenkämpfer.

Man muss auch die Zeit sehen. Ich erinnere mich, wie ich im Radio zufällig eine Übertragung des Hörspiels Die Ermittlung von Peter Weiss verfolgt habe. Ein Stück über den Auschwitz-Prozess. Da habe ich weinend im Bett gelegen, als ich hörte, wie die Menschen da umgebracht wurden. Frauen flüssiger Beton in die Gebärmutter gespritzt. Den Leuten Flecktyphus eingeimpft. Sie in Eiswasser erfrieren lassen. So etwas bleibt haften.

»Junge, verbau dir nicht deine Zukunft.«

Bsirske führt seit über zehn Jahren eine der größten Gewerkschaften Europas: Verdi.

Wut auf die Verbrechen der Nazis und das Verdrängen. Hat Sie das schon mit 14 Jahren zum Demonstrieren gebracht?

Es gab viel, für das man damals auf die Straße gehen konnte. 1966 hab ich meine erste Vietnam-Demo gemacht in Wolfsburg, da waren wir noch nicht sehr viele. Ein Jahr später haben wir erst einen unabhängigen und dann einen sozialistischen Schülerbund mit 167 Schülern gegründet. Und ich hab den ersten Schülerstreik in Niedersachsen mitorganisiert. Ich sollte von der Schule fliegen. Es war die Aufbruchszeit.

Die heißen Jahre, mit Notstandsgesetzen und Gewalt. Haben Sie auch Steine geworfen?

In Wolfsburg sind keine Steine geflogen. Gut, wir haben Buttersäure im Kino verschüttet, als da dieser Vietnam-Film mit John Wayne, Die grünen Teufel, lief. Da mussten sie die Vorstellung abbrechen. Das war bei uns das Maximum der Militanz.

Immerhin wurden Sie mit 17 aus der SPD rausgeworfen. Wie Ihr Vater Jahre zuvor. War er da stolz auf Sie?

1969 sammelte die DKP Unterschriften, um zur Wahl zugelassen zu werden. Ich habe unterschrieben, die sollten sich den Wählern stellen können. Und ich wurde ausgeschlossen. Parteischädigendes Verhalten. Aber mein Vater war damals schon eher auf dem Trip: »Junge, verbau dir nicht deine Zukunft.« Nach dem Einmarsch 1968 in der CSSR hatte seine Sympathie für die Sowjetunion einen Knacks bekommen.

Seine Sorge war unberechtigt. Ihrer Zukunft hat das alles ja nicht gerade geschadet.

Wenn mein Vater heute aus dem Grab aufstehen würde und fragen, was ist denn aus meinem Sohn geworden? Und ich würde sagen, ich bin Vorsitzender einer großen Gewerkschaft, würde er mich ungläubig anschauen. So wie er mich damals in den Achtzigern angeschaut hat, als ich, als Sekretär eines Jugendverbandes, in den Hauptvorstand der Gewerkschaft ÖTV gewählt wurde. Das konnte er sich nur schwer vorstellen.

Vor zehn Jahren wurden Sie kritisiert, weil Sie als Aufsichtsrat der Lufthansa privat Freiflüge nutzten. Was hätte Ihr Vater denn dazu gesagt?

Die Hauptversammlung hatte die Freiflüge für private Zwecke in die Satzung der Lufthansa reingeschrieben. Es war also rechtlich alles korrekt. Aber es war ein politischer Fehler. Ich habe nicht die Wirkung nach außen bedacht. Mein Vater? Mag sein, dass er gesagt hätte: Junge, überleg dir das noch mal.

In den Siebziger- und Achtzigerjahren waren Sie bis zu vier Mal die Woche auf Demos. So lernten Sie auch Ihre Frau kennen.

Bei einem Demozug im Anschluss an eine Personalversammlung des Jugendamts, die wir genutzt haben, für die Aufwertung der sozialen und Erziehungsberufe einzutreten.

Klingt so mittel-romantisch. Aber Sie sind noch zusammen. Sie wollten keine Kinder?

Das hätte die geschlechtliche Arbeitsteilung so radikal vereinseitigt, dass die Beziehung, trotz ganz großer Liebe, wohl daran gescheitert wäre.

Finden Sie es nicht schade, dass es so keinen Sohn oder keine Tochter gibt, die in guter Tradition aus der SPD ausgeschlossen werden könnte?

Im Zeichen des Kontinuums? Nein, es ist gut, wie es ist.

Das Handelsblatt nennt Sie den Idealtypus der linken Hassfigur für Unternehmer. Ich sehe Sie lachen. Was ist denn das Schöne am Streiten?

Also, zuerst einmal: Als Gewerkschafter bin ich Interessenvertreter. Dazu gehört Konsequenz. Und es gibt sicher viele Manager, die mich als pragmatischen Partner erlebt haben. Aber ich bin sehr klar, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht. Darum, dass die Menschen von ihrem Lohn leben können. Oder sehr klar gegen die Kultur der Maßlosigkeit, wie sie sich herausgebildet hat.

Dann zeigen Sie Gegnern auch mal öffentlich den Stinkefinger, vor drei Jahren ein Aufreger.

Eine Boulevardzeitung schrieb: »Verdi-Chef zeigt Merkel den Stinkefinger«. Das war eine Falschmeldung, der Stinkefinger galt einem Banker.

Axel Wieandt, dem Ex-Chef der Pleitebank HRE.

Da reg ich mich heute noch auf. Das ist doch skandalös. Da kommt jemand, wird Vorstandschef, ist weniger als zwei Jahre da, in denen der Bürgschaftsbedarf um 40 Milliarden nach oben geht, auf 142 Milliarden Euro, für die die Steuerzahler bürgen. Und dann geht er mit einem Pensionsanspruch von 20 000 Euro monatlich, vom 60. Lebensjahr bis ans Lebensende.

Einen Ihrer großen Streits hatten Sie mit Gerhard Schröder wegen der Agenda 2010. Der tat weh, oder?

Das war meine größte Niederlage. Ich habe mich sehr im Wahlkampf für Rot-Grün eingesetzt. Zu erleben, wie anschließend zum Teil das Gegenteil dessen gemacht wird, wofür man sich hat wählen lassen, das ist schon – sagen wir mal – schwierig. Aber jetzt, der Mindestlohn zum Beispiel, ist ein Stück Rückabwicklung der Agenda-Politik. Dafür haben wir uns in Verdi lange eingesetzt. Darauf bin ich stolz.

Genugtuung nach zehn Jahren. Hören Sie nie auf zu kämpfen?

Ich habe nicht vor, es zu lassen.

Sie treten wieder zur Wahl an, nächstes Jahr, mit 63. Wie alt war Ihr Vater, als er gestorben ist?

64. Er starb bei dem Versuch, seine Freundin vor dem Ertrinken zu retten.

Das ist ja schrecklich.

Er war halt ein solidarischer Mensch, bis zum Schluss.

(Kinderfoto: privat)

Foto: Paul Kranzler