Na ja, nicht zu gehen wagte, nicht zu gehen gewagt … Kann man sagen, dass ich bisher zum neuen Hochhaus meiner alten Redaktion nicht zu gehen wagte? War es nicht einfach so, dass ich einfach keine Veranlassung hatte dazu, weil es E-Mail gibt und Telefon? Unlustig war ich natürlich auch: Was soll ich da, was geht mich der Stadtrand an, dieses Zamdorf (oder ist es noch Steinhausen?), in das Verleger den Zeitungsstandort im vergangenen Jahr verlegt haben? Wie kann man eine Zeitungsredaktion woanders unterbringen als im Zentrum einer Stadt?, dachte ich und werde ich immer denken. Aber nicht gewaaagt . . ?

Andererseits ist es folgendermaßen: Als ich vor 33 Jahren aus der Provinz nach München zur Journalistenschule kam, öffnete mir die Süddeutsche Zeitung die Augen für die Welt, sie half mir, ein anderer zu werden, die Redaktion war für mich zeitweise fast wichtiger als mein Elternhaus. Und als ich vor neun Jahren kündigte und die SZ verließ, um mein eigener Herr zu werden und nur noch für das SZ-Magazin zu arbeiten, mied ich fortan deren Büros, wie ich vorher einmal viele Jahre lang auch meine Heimatstadt gemieden hatte, aus Angst (oder Respekt) vor den Kraftfeldern dort, die einen vielleicht in alte Bahnen zurückholen könnten.

Also ein kleines Wagnis. Ein Wagnis für einen wie mich.

Ich bin dann mit dem Fahrrad gefahren. Die Sonne schien, doch vorsichtshalber klemmte ich einen Schirm auf den Gepäckträger, es war Sommer, da muss man in München mit Regen rechnen.

Ich radelte von meinem jetzigen Büro aus über den Viktualienmarkt Richtung Haidhausen, rechts hinter dem Gasteig in die Preysingstraße hinein, vorbei an der Wohnung, die ich 1981 von meinem ersten Gehalt als SZ-Redakteur gemietet hatte, vorbei an einer anderen Wohnung in der Metzstraße, in der wir zu dritt lebten, als meine älteste Tochter zur Welt gekommen war, vorbei an einer dritten Wohnung in der Kirchenstraße, in der ich kurze Zeit mit meiner Frau lebte, als sie noch nicht meine Frau war.

Jahrelang hatte ich schon in Richtung dieses Hochhauses gelebt, aber es war damals zu früh für dessen Bau da draußen gewesen, und so belohnte mich das Leben: Fast zwanzig Jahre musste ich von Haidhausen nicht stadtauswärts, sondern durfte stadteinwärts in die Redaktionszentrale fahren. Und mitten in München arbeiten.

Am Haidhauser Friedhof stieg ich vom Radl, um das Grab von Egon Scotland zu suchen, der vor 18 Jahren, für die Süddeutsche aus dem Krieg berichtend, in Kroatien von einem serbischen Scharfschützen ermordet wurde und der ein wirklich mutiger, tatsächlich etwas wagender Mann war. Ich suchte lange, aber ich fand das Grab nicht und musste weiterfahren, hinaus aus Erinnerungen, Sentimentalität und Melancholie, unter den Eisenbahngleisen am Ostbahnhof hindurch und über den Mittleren Ring hinüber, dorthin, wo die Straßen breiter und die Häuser neuer sind und die Stadt plötzlich ganz anders aussieht, nicht besser als, sagen wir mal, Frankfurt oder Hannover.

Ich radelte nun schneller, vorbei an Edeka und Aral, auch am Pizzaservice Blizzeria, dann links in die Weihenstephaner Straße, rechts in die Neumarkter, zu Lidl, Aldi Süd und Alfa Romeo. Rechts grüßte matt eine Fahne vor einem seltsam farblosen Haus mit dem rätselhaften Schild »Gurdwara Sri Guru Nanak Sabha e. V.«, auch erblickte ich eine Verkaufsstelle für »WOLU Sauna und Bräuner«, dann einen Fachbetrieb für Fußbodenverlegung, dann einen für Gerüstbau, ja, nahm es denn kein Ende mit den Fachbetrieben!? Links noch eine Lackiererei, dahinter sah ich es aber, Kunststück: ein Hochhaus unter Flachbauten, mein Ziel.

Hultschiner Straße 8.

Ich stellte mein Fahrrad hundert Meter vom Haus entfernt am Straßenrand ab. Näher wagte ich mich nicht heran damit, so leer war der Platz vor dem Gebäude, so sorgsam eingebettet ins Viereckige die Grünpflanzen, so abwesend jede Form von Unregelmäßigkeit. So penibel aufgeräumt alles, als käme gleich der Fotograf von »Schöner Arbeiten« zum Termin. Warum haben Hochhäuser immer so etwas Bestimmendes, Einschüchterndes, geradezu Herrisches? Ich vermute: weil sie so hoch sind.

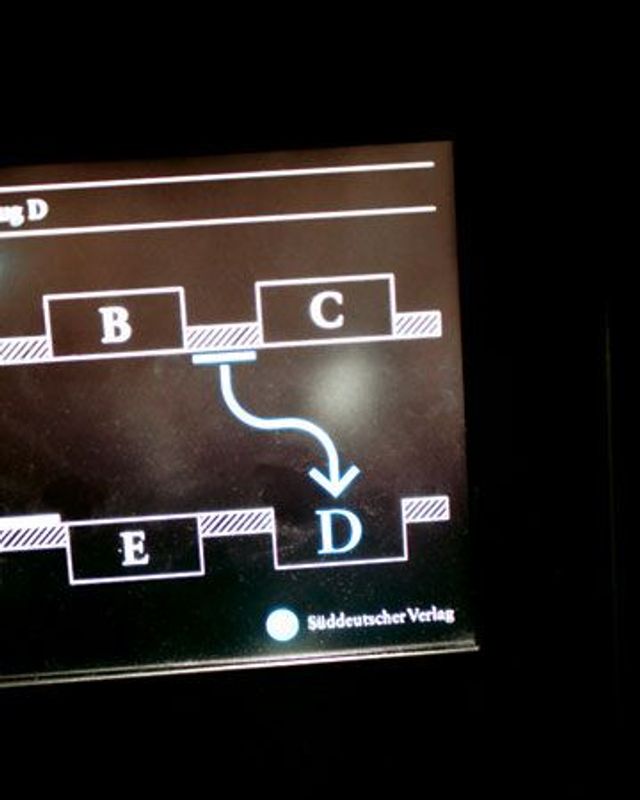

Vor dem Haus steht eine schwarze Säule, rechteckig, darauf 18 Firmennamen, dazwischen irgendwo auch die Worte Süddeutsche Zeitung (aber nix von Redaktion), so was nennt man einen Konzern. Kleiner blauer Pfeil darunter, daneben: »Posteinwurf an der rechten Längsseite«. Die rechte Längsseite entdeckte ich, aber den Posteinwurf nicht, es war wie in diesen Designertoiletten, wo man die Papierhandtücher nicht findet, aber egal: Ich hatte ja auch keine Post dabei.

Ich wurde abgeholt, von zwei Kolleginnen, das war schon mal gut. Zum Essen in der Kantine.

Wobei: Kantine … Das ist ein Wort wie Mahlzeit. Früher, in den Innenstadtbüros, gingen wir über verschlungene Flure und Treppenhäuser zum Essen, und Mahlzeit! schallte es überall, Mahlzeit!, Mahlzeit! Hier sagte niemand Mahlzeit!, das Wort muss im Zentrum geblieben sein, es wurde abgerissen mit der alten Kantine und den Büros, es liegt in einer Schuttgrube und ist tot. Früher kramten wir auch Essenmarken aus den Hosentaschen, sie waren an den Rändern geriffelt wie Briefmarken und es stand ein E darauf, für Essen. Heute legt man Kärtchen auf Maschinchen, dann wird abgebucht. Früher schob eine herbe Slowakin schwappende Suppe auf den Tisch, brachte Essen, das man nicht bestellt hatte, und nahm es auch nicht wieder mit. »Du isst!«, befahl sie. »Macht stark.« Heute lächeln Köchinnen und Köche über die Speisen hinweg und wünschen guten Appetit. Früher tranken wir hinterher selbst gebrauten Kaffee, heute servieren Kaffee-Feen alles von Latte bis Macchiato.

Also: Kantine?! Sie sagen immer noch so, hier. Dabei kann man sogar draußen sitzen, auf einer prima gefegten Terrasse vor dem Hochhaus, wie auf einer künstlichen Insel, aufgeschüttet in einem Meer von Fachbetrieben.

Jetzt mal ein Wort zum Aufzug, der ist ganz wichtig bei einem Hochhaus. Dieser Aufzug ist das Modernste, was man sich im Aufzugwesen überhaupt nur vorstellen kann, ein Spitzenlift. Man muss, wenn man sich ihm nähert, auf einer Tastatur erst mal eine Zahl drücken: das Stockwerk, das man anstrebt, oder, wie es wieder neben einem blauen Pfeilchen heißt, das »Zielstockwerk«. Dann wird diesem Himmelfahrtsbegehren insofern stattgegeben, als dem Fahrgast einer von sechs Aufzügen zugewiesen wird. Nur diesen darf man benutzen, nur dieser bringt einen ans Ziel.

Hier tritt wieder das erwähnte herrische Wesen des Hochhauses hervor, das freie Aufzugwahl nicht zulässt. Menschen, die in unterschiedliche Stockwerke möchten und früher dann oben am Ziel des einen in der Aufzugtür voneinander Abschied nahmen, werden nun bereits unten getrennt. Sie fahren in verschiedenen Kabinen. Im Grunde müssten auch zwei Menschen, die ins selbe Stockwerk wollen, diesen Wunsch durch zweimaligen Tastendruck bekannt geben, was aber, wie ich aus zuverlässigster Quelle erfuhr, nicht in jedem Fall geschieht, aus Schlamperei oder Widersetzlichkeit, oder weil man dann eigentlich auch in getrennten Aufzügen fahren müsste.

Jemand erzählt, er habe mal im schon fahrenden Aufzug zu zwei Fremden mit Amts-Stimme gesagt: »Aufzugpolizei! Sie fahren zu zweit, haben aber nur einmal gedrückt. Ich muss das leider melden!« Dann, leiser: »Ich mache das auch nicht gerne …«

Die Leute hätten schuldbewusst reagiert.

Man gewöhne sich aber, sagt ein anderer, natürlich nach einer Weile an das System und daran, dass man im Lift selbst keinen Knopf mehr drücken könne, so sehr sogar gewöhne man sich, dass er in einem Hotel schon untätig im Fahrstuhl gestanden habe: Tür zu, Tür auf, er sei ausgestiegen, aber immer noch im Erdgeschoss gewesen. Wie dressierbar der Mensch doch sei!

Übrigens hat man hier das Problem gelöst, dass im Aufzug keiner weiß, wohin er gucken soll, weshalb alle ihre Schuhspitzen betrachten, als hätten sie noch nie Schuhspitzen gesehen. Hier ist an der Wand ein Display mit den neuesten Nachrichten, da guckt jeder hin. Stundenlang ging mir die Zeile »Lieber doof sein als Mikado heißen« nicht aus dem Kopf, eine Meldung über abwegige Vornamen.Lesen Sie auf der nächsten Seite: Das neue Haus lädt zum Rausspringen ein.

Oben dann die Aussicht. In jedem Zimmer bewundert man erst mal die Aussicht, während der Bewohner glasig blickt; er kennt die Aussicht auswendig und hat schon hundert Aussicht-Bewunderer zu Gast gehabt. Der Frauendom! Die Berge! Die Allianz-Arena! Ein Betonwerk gleich nebenan! Weiter weg, als wär’s von Faller, ein Erdbeerstand am Rande eines Kornfeldes. Das gleich hier vorne, wo die vielen S-Bahn-Züge stehen, ist das die S-Bahn-Waschhalle? Und da drüben die Druckerei, nicht wahr? Die ist schon seit 1983 hier und erinnert mich an Zeiten, als wir uns in der Sendlinger Straße nach Arbeitsschluss gleich die frische Zeitung unten aus der alten Rotationshalle holten, die früher gleich unter den Redaktionsräumen war. Es roch nach Farbe und Maschinen dort, frische Schwärze färbte die Hände. Draußen vor der Tür standen Leute, die gierig auf das Blatt warteten und umliegende Telefonzellen besetzt hatten, weil sie eine Wohnung suchten. Macht heute keiner mehr. Wohnungen sucht man im Internet, und Telefonzellen . . ? Was waren noch mal Telefonzellen, Opa?

Jedenfalls gucke ich und gucke. Auf den Gleisen fahren Züge Richtung Rosenheim, Salzburg, Italien vorbei, und an die hundert S-Bahn-Waggons warten auf eine Wäsche. Das sieht aus wie eine Modelleisenbahn, und tatsächlich wird von einer Kollegin im achten Stock erzählt, die auf ihrem Schreibtisch einen Trafo stehen habe. Wenn sie Besuch bekomme, bediene sie den Regler, sobald ein Zug sich in Fahrt setze – als habe sie die Welt im Griff, von oben. Eine sehr schöne Idee, sie erinnert mich an den legendären Kollegen Claus-Heinrich Meyer, der immer behauptete, er habe den Paternoster im alten Redaktionshaus an der Sendlinger Straße mithilfe telekinetischer Maßnahmen antreiben oder verlangsamen können, »nach unerbittlichem Üben«, wie er nie zu erwähnen vergaß.

Wäre übrigens Meyer, der liebenswürdige, verspielte, fantasiereiche, hoch gebildete und eigensinnige Meyer, von dem ich das Streiflicht-Schreiben lernte und ohne den die Zeitung nicht geworden wäre, wie sie heute ist, wäre also dieser Meyer hier draußen denkbar? Meyer, der nebenbei kleine Foto-Essays mit dem Titel Die Pflanze im Süddeutschen Verlag verfasste? Nicht denkbar, so weit entfernt von jeder begreifbaren Welt, jeder Buchhandlung, jedem Museum, jedem Markt, so eingesponnen wie Meyer war in das Geburtshaus der Zeitung im Zentrum der Stadt, jenes seltsam-unergründliche, die Fantasie befeuernde Konglomerat aus sinnlos-weiten Fluren, verborgenen Kellerwegen, unauffindbaren Zwischengeschossen und geheimen Übergängen. Seltsamerweise erkrankte er ausgerechnet zu jener Zeit, als die Zeitung umzog. Starb kurz danach.

Andererseits hätte ihn der Eigensinn dieses Hochhauses interessiert: dass zum Beispiel ein Mensch morgens sein Büro weit oben über der Welt betritt, einen Blick in die Ferne wirft – worauf ihm in derselben Sekunde dieser Blick von sich automatisch senkenden Jalousien verstellt wird, als wolle das Haus sagen: Du jetzt nix kucken in Ferne, Du machen Arbeit! In Wahrheit achtet das Haus so auf seinen Wärmehaushalt, es reguliert seine Baukörpertemperatur selbst, und nur mit einem Sprung an die Jalousie-Taste neben der Tür kann man ihm Einhalt gebieten, freilich nur für eine Weile, dann startet der Jalousie-Automat seinen nächsten Versuch. Lässt die Lamellen fallen. Schaltet am helllichten Tag Lampen an. Und knipst sie, wenn der Bewegungsmelder keine Bewegungen im Büro meldet, nach einer Weile auch selbst wieder aus.

Es ist ein modernes Haus. Zwischen Bürofenstern und einer gläsernen Außenhaut gibt es einen Raum, in dem man stehen kann. In dem eine Lüftung arbeitet. Und diese Außenhaut ist blitzsauber! Einen Kollegen besuchte ich, der stand plötzlich mitten im Gespräch auf, öffnete das Fenster und stieg hinaus – was zu meinem Schrecken aussah, als wolle er seinem Leben ein Ende setzen. Dabei betrat er nur in den Zwischenraum vor dem Außenglas.

Kleiner Hochhaus-Witz am Rande.

Nachmittags um fünf bin ich gegangen. Ich hatte Leute getroffen, die das Haus hassen, weil sie nicht vom Herzen der Stadt an einen entlegeneren Körperteil versetzt werden wollten. Ich hatte mit solchen gesprochen, die es okay finden, weil sie früher auch nicht an den Viktualienmarkt gegangen seien und keinen Buchladen in der Nähe bräuchten. Ich hatte den Kindergarten nicht besucht, aber einen Pausenraum mit einem Kicker gesehen, der so trostlos war, dass ich keine Pause mehr wollen würde, müsste ich sie hier verbringen. Ich fuhr abwärts im Aufzug mit einem Kollegen, der klagte, wie weit es von hier sei bis zu i-r-g-e-n-d-e-i-n-e-m Leser.

Ich stieg aufs Fahrrad, fuhr die Truderinger Straße entlang, rechts das Gelände von ThyssenKrupp Schulte, links an den Bahngleisen die Gaststätte »Zum Hasenstall«, Heimat des Kaninchenzuchtvereins B 6 München-Ost. Es regnete jetzt, gerade hatte ich den Schirm geöffnet, ich wollte zurück in die Stadt.

Als Axel Hacke im Verlagsgebäude der SZ für diese Reportage recherchierte, stand er in der riesigen Eingangshalle, sah sich um, notierte jede Auffälligkeit in ein kleines schwarzes Buch. So wie früher, als er, zuerst für die Sportredaktion und dann für die Seite Drei, als Reporter tätig war.

Peter Rigaud (Fotos)