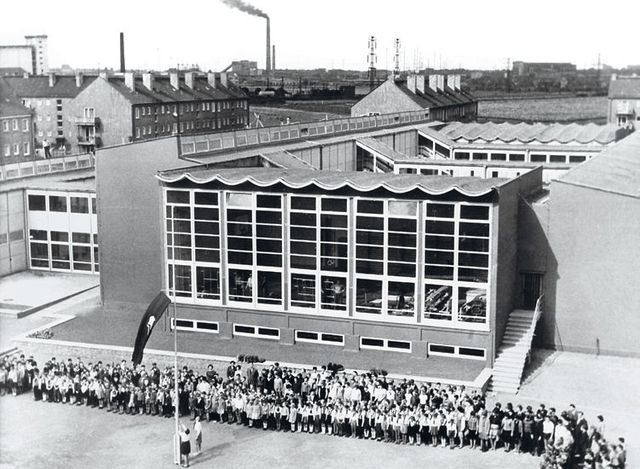

Überall im Land stand meine Schule, es gab seit den Siebzigern nur noch diesen Bautyp; man erkannte ihn schon von Weitem an der Quaderform mit dem überdachten Eingangsportal und den aus Papier ausgeschnittenen Friedenstauben in den Fenstern. Eigenartig, wie fremd man sich trotzdem bei Besuchen an anderen Schulen fühlte, obwohl es äußerlich kaum Unterschiede zu unserer gab.

Höchstens dass die an den Wänden ausgestellten Bleistift-Selbstporträts aus dem Zeichenunterricht Ich und mein Hobby andere Gesichter zeigten (aber auch bei ihnen hatte sich die Mehrheit der Jungs mit ihrem Kassettenrekorder gemalt).

Wie zum Altar ging man in die Schule morgens nur zu zweit, worauf ein Lehrer am Eingang achtete, es sollte keine Unfälle geben. Wir trafen uns etwas abseits, schüttelten uns zur Begrüßung umständlich die Hände und besprachen das Fernsehprogramm vom Vorabend. (Einmal im Jahr lief in kurzem Abstand im West- und im Ostfernsehen die Feuerzangenbowle. Wie anders das Gebäude dieser Schule aussah, eine richtige Burg, in der auch ein Kerker vorstellbar war. Und das Skelett im Bio-Raum war bei denen sicher kein Nachbau wie bei uns.)

Es war Ehrensache, erst im letzten Moment reinzugehen, wenn die Schlange sich aufgelöst hatte, man wollte seine Rechte möglichst weit ausdehnen. Aber wenn ich nicht aufgepasst hatte, blieb ich übrig und musste mich trauen, mir unbekannte Nachzügler anzusprechen, ob wir »zusammen rein« wollten, am Direktor vorbei, der schon mit seiner Uhr am Eingang stand, um sich die Namen der Zu-spät-Kommenden aufzuschreiben.

Die Schulen hießen »Dr. Agostinho Neto«, nach dem Präsidenten von Angola, oder »Prof. Suchomlinski«, nach dem sowjetischen Pädagogen (und lange hielt man »Prof« für seinen Vornamen). Die meisten Schulen hatten aber nur eine Nummer, unsere war »die Siemunzwanzichste«. Von der ockerfarbenen Verglasung der Fassade waren immer ein paar Scheiben zerschmissen, die Glaskrümel wurden auf dem Schulhof als Munition eingesetzt.

Im Treppenhaus begrüßten einen alte Wandzeitungen, auf denen immer noch gefordert wurde: »Hände weg von Vietnam!« Im Foyer hing immer ein Honecker-Bild, hellblauer Hintergrund und dieses Lächeln, nicht weniger unergründlich als das der Mona Lisa. Mit Knete wurde ihm ein Popel gebastelt. Das war nicht politisch gemeint, man hätte das auch mit Jesus gemacht.

Was Strafe war, erfuhren wir erst später, als einmal die kleine Schwester einer Schülerin vom Direktor durch alle Klassen geführt wurde, weil sie in der Kaufhalle ein Eis am Stiel unterm Kleid ihrer Puppe versteckt hatte. Klauen war für einen Jungpionier eine schlimme Sünde. Die größte Sünde war allerdings das Hakenkreuz, das einer auf eine Bank gemalt hatte, was zu einem Besuch der Kriminalpolizei an unserer Schule führte.

Aus Langeweile arbeiteten wir verbissen daran, unsere Schule mit den Jahren in Staub zu verwandeln. Mit großer Geduld wurde überall am Gebäude gekratzt, geschabt, geschraubt, gerüttelt, gestochert, bis man einen Weg gefunden hatte, das Material zu besiegen. Bevor der Lehrer kam, wurde der knochentrockene Tafelschwamm im Waschbecken zu einem schleimig-nassen, stinkenden Batzen eingeweicht, mit dem man sich Schlachten quer durch den Raum lieferte.

Mancher versuchte, mit einem Wurf möglichst viele Lamellen der Neonröhrenhalterungen wegzurasieren, die nur im Physikraum noch vollständig waren, worauf der Physiklehrer stolz war. (Was nichts daran änderte, dass im Winter, wenn es morgens noch dunkel war, immer eine der Neonröhren flackerte, die aber nicht einzeln an- und ausgeschaltet werden konnten, sondern nur reihenweise.)

Aber meistens war es ja sonnig, vormittags in den Klassenräumen, die alle auf der Ostseite lagen, und nachmittags auf den Fluren auf der Westseite. Wenn etwas in den Neubaugebieten funktioniert hat, dann die Versorgung der Menschen mit Sonnenlicht. Man sollte nie vergessen, was für ein Fortschritt das für die meisten Familien war, die größtenteils aus den Hinterhöfen der Berliner Arbeiterviertel hergezogen waren.

Nicht im Schulgebäude rennen! Nicht die Geländer runterrutschen! Nicht kippeln! Keine Kaugummis kauen! Im Wald keine Rehkitze anfassen! Fundmunition sichern und Hilfe holen! Nicht auf Frühblüher treten! Keine Schlitterbahnen anlegen! Seid ihr bald fertig mit den Privatgesprächen? Das interessiert vielleicht auch die anderen! Ich mach gleich mit! Und jetzt noch einmal im ganzen Satz!

Mit dem Schlüssel wurden Linien in die schwarze Plastebeschichtung der Treppengeländer gefräst, an denen der Hausmeister als Rutschbremse Messingschrauben angebracht hatte. Die Schrauben an unseren Stühlen wurden mit Münzen gelöst, bis die Holzlehnen herabhingen. Er versuchte es mit Kreuzschlitzschrauben, aber man feilte sich im Werkunterricht einen passenden Schraubenzieher, wie man als richtiger Junge ja auch einen Vierkant am Schlüsselbund hatte, für die kleinen Klappfenster, deren Griffe entfernt worden waren, wir sollten nur noch die »Oberlichter« öffnen können.

Am 11. 11., wenn alle ungeduldig darauf warteten, um 11:11 Uhr, von der Tradition gedeckt, verrückt spielen zu dürfen, hatte eine zehnte Klasse ganze Bänke aus dem Fenster geschmissen. (Nichts nahm man Breschnew so übel, wie dass er ausgerechnet am 10. 11. starb und die Belustigung in seinem Todesjahr ausfallen musste.)

Jede Klasse hatte die Patenschaft über einen Raum, in dem sie regelmäßig mit Ata die Schulbänke aus mit Sprelacart verkleidetem Pressholz von ihrer Beschriftung befreien musste. Unter den Schulbänken sollte man seine Materialien verstauen, aber in diesem vor den Blicken der Lehrer geschützten Universum lagen immer halb volle Milchtüten, alte Stullen, Mandarinenschalen und Reste vom Bleistiftanspitzen. Wer im Unterricht mit einem Kaugummi erwischt wurde, musste vorkommen und ihn in den Papierkorb spucken.

In der Pause musste er dann schwarze Kaugummiflecken vom Fußboden kratzen, wofür der Lehrer einen speziellen Schraubenzieher bereithielt. Der PVC-Belag hatte das gleiche imitierte Parkettmuster wie unsere Wohnung. Sogar bei der Armee fand ich diesen Fußboden im Klubraum wieder, ein bisschen war man dadurch überall im Land zu Hause.

Es gab kein Markenbewusstsein, aber die Welt war zweigeteilt in Dinge »von hier« und »von drüben«. Niemand wollte mit einem Heiko-Füller schreiben, bei dem die Feder verbog, wenn man damit die Ostpatronen aufstechen wollte, eigentlich hatte irgendwann fast jeder einen Pelikano und einen Tintenkiller, dessen Spitze mit Essig präpariert wurde, wenn er alle war. So etwas Kostbares konnte man nicht wegschmeißen.

Dennoch wurde man dazu erzogen, dass Leistung nicht vom besseren Material abhing, sondern von Fleiß und Talent. Der Sportlehrer erzählte, wie lässig sich die westdeutschen Staffelläufer vor dem Start immer in ihren Adidas-Hosen die Beine ausschüttelten (ein Raunen ging durch die Reihen, eigentlich nahmen die Lehrer Begriffe von drüben nie in den Mund, gemeinsam wurde die Illusion aufrechterhalten, dass wenigstens sie den Westen tatsächlich nur aus dem Ostfernsehen kannten).

Aber dann hatte die BRD wieder den Staffelstab fallen lassen, weil sie sich dort zu fein waren, die Übergabe zu trainieren! Im Kapitalismus war eben jeder nur ein Einzelkämpfer.

Der Schulhof war durch einen Zaun vom Hof der Nachbarschule getrennt, der »Achtunzwanzichstn«, die genau wie unsere aussah, aber feindselig wirkte, weil dort »die anderen« lebten. Meine Schulbank, meine Bankreihe, meine Klasse, meine Klassenstufe, meine Schule, mein Wohngebiet, meine Stadt, mein Land, jeder befand sich im Zentrum eines ganzen Systems von sich überlagernden Sphären. In den Fachräumen für Bio, Physik und Chemie waren die Bankreihen geschlossen, der Lehrer konnte nur unsere Oberkörper sehen. Es war ein unbezwingbarer Drang, nach draußen zu gucken, zu den Silberpappeln.

Ich konnte sogar die Fenster unseres Kinderzimmers sehen, im Neubaugebiet war per Gesetz keine Schule weiter als ein paar hundert Meter von der Wohnung entfernt. Am Waschbecken im Physikraum hatte der Lehrer einen Spiegel angebracht, die älteren Schülerinnen betrachteten sich hier gierig und frästen dabei mit ihren hohen Absätzen einen Halbkreis in den Beton. Den Lehrer begeisterte dieses Beispiel für das Wirken großer Kräfte auf kleinen Flächen, auf jedem Absatz laste das Gewicht des Eiffelturms!

Am Ende des Tages bildete sich auf dem ersten Treppenabsatz vor dem verschließbaren Schaukasten eine Schülertraube, und dann stoben alle jubelnd auseinander, weil für morgen eine, zwei oder, ganz selten, sogar drei Stunden »Ausfall« angegeben waren. Nur die beiden, die in dieser Woche Ordnungsdienst hatten, mussten dableiben und die Stühle hochstellen, ausfegen, die Tafel wischen und den Mülleimer runterbringen, an dessen Boden sich in den Jahren ein stinkender Satz von saurer Pausenmilch, vergammelten Bananenschalen und Apfelgriepschen gebildet hatte. Zuletzt ging der Hausmeister durch alle Räume, um das Licht zu kontrollieren. Strom zu verschwenden, das fühlte sich an, als lasse man das Land verbluten.

Auf dem Heimweg wurde die schweinslederne Schultasche immer zehn Meter nach vorne geschmissen. Im ersten Jahr trug man sie noch auf dem Rücken, dann an einem Riemen über der Schulter, dann in der Hand, und schließlich besorgten sich die einen schwarze Aktenkoffer, die anderen nahmen Westtüten, die sie, je nachdem, wie ernst es einzelne Lehrer mit der DDR nahmen, zeitweise umkrempeln mussten.

Wenn ich an die Schule denke, höre ich immer die Stille von 24 Kindern, die sich in einem sonnigen Raum über ihre Hefte beugen. Manchmal verirrte sich eine Spore von einer Pusteblume in den Klassenraum, und alle verfolgten gespannt den Flug des tapferen kleinen Schirmchens, das es kurz vor der Landung immer wieder nach oben zog, bis der Lehrer jemanden dazu beorderte, den Besucher einzufangen, damit es weitergehen konnte mit dem »Stoff«. Wir waren eigentlich gute Kinder.

---

Der Schriftsteller Jochen Schmidt, aufgewachsen in Ostberlin, träumt regelmäßig von seiner Schule und bedauert, dass sein Sportlehrer nie erfahren wird, dass er inzwischen Marathon läuft, und seine Russischlehrerin, dass er slawische Sprachen lernt. Zuletzt veröffentlichte er das Buch Schmidt liest Proust.