Bob Dylan – The Original Mono Recordings heißt die spektakuläre Box, die Sony vor kurzem herausgebracht hat. Enthalten sind die ersten acht Studio-Alben von Dylan, von seinem Debüt aus dem Jahr 1962 bis zu John Wesley Harding aus dem Jahr 1967. Erneut stehen diese genialen Werke im Zentrum des Interesses und in den Musikzeitschriften wird ihr Gehalt, ihre Entstehungsgeschichte und ihre Wirkung referiert.

Von Dylans damaligen Begleitmusikern sind nur noch wenige greifbar, mit einem der wichtigsten konnte ich aber kürzlich telefonieren: Charlie McCoy war auf allen Dylan-Alben zwischen Highway 61 Revisited und Self Portrait dabei. Vor allem ist er aber eine der großen Nashville-Studio-Legenden. Seit 1961 hat er als Studiomusiker auf etlichen tausend Sessions gespielt, die Liste seiner Aufnahmen, die er auf seiner Webseite anbietet, liest sich wie ein »Who's Who« von Country und Pop. Charlie McCoy ist, genau wie Dylan, 69 Jahre alt, er erwies sich als luzider Gesprächspartner mit dezidierten Ansichten zum Wandel des Musikgeschäfts.

Charlie McCoy, ich ärgere mich gerade ein bisschen über mich selbst. Ich war nämlich vor ein paar Wochen in Nashville. Da hätten wir uns treffen können, anstatt nur zu telefonieren.

Ich war auch viel unterwegs. Anfang Oktober war ich in Japan auf Tour, im September bin ich in Frankreich aufgetreten.

Klingt so, als ob Sie immer noch gut im Geschäft wären.

Naja, sagen wir mal so: Ein paar Orte gibt es noch, wo die Leute mich hören wollen. Aber ich will mich nicht beklagen. Im Frühjahr habe ich meine sechsundreißigste Solo-Platte veröffentlicht.

Wie sieht es zu Hause in Nashville aus? Gute Musiker sind dort doch weiterhin gefragt, oder?

Nashville ist wahrscheinlich weltweit die letzte Bastion der handgespielten Musik. Auch hier gibt es viele Heimstudios, in denen die Leute am Computer sitzen, aber in den großen Studios stehen immer noch echte Musiker, die echte Instrumente bedienen.

In den Sechzigern und Siebzigern waren Sie einer der gefragtesten Studiomusiker von Nashville. Was sind die größten Unterschiede zwischen damals und heute?

Die Leute hören sich heute immer noch die Platten an, die wir damals gemacht haben. Ich bezweifle aber, dass sich in dreißig Jahren noch jemand für die Platten interessiert, die heute entstehen. Ich denke, wir hatten damals die besseren Songs. Und wir haben alles live aufgenommen. Die Sänger, die Backgroundsänger, die ganzen Musiker – alle waren zusammen im Studio. Was dort gespielt wurde, kam auf die Platte.

Meinen Sie also, dass auf diese Art aufgenommene Platten besser klingen, als welche, die nach und nach aus einzelnen Spuren zusammenmontiert werden?

Ja, auf jeden Fall. Wenn alle zusammen spielen, entsteht eine besondere Stimmung, die sich auf den Hörer überträgt. Das ist irgendwann verloren gegangen. Eine andere Sache, die uns zurückgeworfen hat, war das Aufkommen von Musikvideos. Plötzlich ging es weniger um die Musik, als um die visuelle Umsetzung. Dabei sind die Bilder, die im Kopf entstehen, viel besser als die, die sich irgendein TV-Produzent ausdenkt.

Die Ära des Musikfernsehens ist schon wieder vorüber ...

... aber die Platten von Künstlern wie Dolly Parton, Loretta Lynn und Johnny Cash sind noch da. Hören Sie sich diese Platten mal auf einer guten Anlage an - der Klang ist großartig. Das verspreche ich Ihnen.

Es heißt, dass Sie zu Ihren besten Zeiten bei über 400 Aufnahmesessions im Jahr gespielt haben.

Ja, und ich war nicht mal der gefragteste Musiker in Nashville. Es gab einige, die noch mehr gearbeitet haben als ich. Als ich nach Nashville kam, gab es zwei Studios und eine Handvoll Musiker, die auf allen Platten gespielt haben – das alte Nashville-A-Team. Ich hatte das große Glück, dort Mitglied werden zu dürfen.

Bei den Studios handelte es sich um das RCA- und das Columbia-Studio, richtig?

Genau. Wir sind immer zwischen beiden Studios hin und her gefahren. Wenn die Session in dem einen Studio länger dauerte, mussten die Leute im anderen Studio warten. Aber es war alles schon aufgebaut, das Schlagzeug, die Mikros und so weiter. Man musste sich nur noch hinsetzen und spielen.

Ich vermute, dass Produzenten wie Chet Atkins und Felton Jarvis ganz genau wussten, was sie wollten.

Oh ja. Genauso wie Owen Bradley und Billy Sherrill. Diese Leute waren Genies.

Haben Sie eine Ahnung, auf wie vielen Platten Sie gespielt haben?

Ich habe nicht den leisesten Schimmer! Mein erste Session war im Mai 1961, meine letzte vorgestern.

Erzählen Sie von Ihrer ersten Session.

Chet Atkins war der Produzent, es ging um einen Song für Ann Margret. Ich hatte auf der Demo-Aufnahme des Songs gespielt, den sie aufnehmen sollte. Man rief mich an und sagte mir, dass ich genau dasselbe spielen solle wie auf dem Demo. Darüber war ich sehr froh, ich war damals ja erst zwanzig und furchtbar nervös, zum ersten Mal mit den Typen vom A-Team zu spielen.

Auf Ihrer zweiten Session haben Sie dann gleich mit Roy Orbison gespielt. Beeindruckend.

Bei der Ann-Margret-Session kam der Bassist zu mir rüber und fragte: »Hast du Freitag Zeit?« Verdammt, ich hatte den Rest meines Lebens Zeit! »Komm ins Studio«, sagte er, »wir machen eine Session mit Roy Orbison.« Mann, ist das cool, dachte ich. Ich habe also auf Roy Orbisons Song »Candy Man« gespielt, der ein großer Hit wurde. Danach begann mein Telefon zu klingeln.

Ein Pluspunkt dürfte gewesen sein, dass Sie viele Instrumente beherrschten: Mundharmonika, Gitarre, Bass.

Ja, das war ungewöhnlich. Am Anfang habe ich hauptsächlich Mundharmonika gespielt, aber wenn mal keine gebraucht wurde, habe ich eine zweite akustische Gitare gespielt. Später, als der E-Bass in Nashville Einzug hielt, habe ich viel E-Bass gespielt, zum Beispiel auf den Alben mit Bob Dylan, auf einem Album mit Leonard Cohen und auf dem Charlie-Rich-Hit »Mohair Sam«.

Was wussten Sie von Bob Dylan, bevor er nach Nashville kam?

Nicht viel. Ich kannte Songs wie »Like A Rolling Stone« und »The Times They Are A-Changin’«, aber eigentlich hatte ich nicht viel mit Folkmusik am Hut. Ich war ein großer Motown-Fan. Zwischen den Sessions habe ich mir im Radio Motown-Songs angehört. Die Musiker waren super, vor allem waren die Basslines unglaublich. Diese Platten haben mir viel Spaß gemacht.

Wie kam es eigentlich dazu, dass Bob Dylan sein Album Blonde On Blonde in Nashville aufnahm?

Dafür war der Produzent Bob Johnston verantwortlich. Nachdem er für Patti Page den Hit »Hush, Hush, Sweet Charlotte« gemacht hatte, dachten alle bei Columbia, sie hätten ihren neuen Wunderknaben gefunden. Also haben sie ihn mit Dylan zusammengebracht. Bevor Johnston nach New York fuhr, sagte er zu mir: »Wenn du jemals in New York bist, ruf mich an, ich besorge dir Karten für den Broadway.« Kurze Zeit später war ich tatsächlich in New York. Ich rief also Johnston an und er lud mich ins Columbia Studio ein, wo Dylan am selben Nachmittag Aufnahmen machte. Ich bin hingegangen und Johnston hat mich Dylan vorgestellt. Dylan hat zu mir gesagt: »Ich nehme gleich einen Song auf, warum schnappst Du Dir nicht eine Gitarre und spielst einfach mit.« Der Song, bei dem ich mitgespielt habe, war »Desolation Row«. Was ich nicht wusste: Bob Johnston wollte Dylan davon überzeugen, in Nashville aufzunehmen. Nach der Session hat er Dylan auf mich angesprochen und gesagt: »Hast du gesehen, wie leicht das ging? So wäre es immer, wenn du in Nashville aufnehmen würdest.« Sein Plan war, Dylan von der Qualität der Sessionmusiker in Nashville zu überzeugen.

Der Plan ging auf, denn im Februar 1966 traf Dylan dann tatsächlich in Nashville ein.

Am ersten Tag waren wir für zwei Uhr nachmittags gebucht. Sein Flug hatte Verspätung, und als er irgendwann reinkam, sagte er, er sei noch nicht mit dem Song fertig. Ob wir noch ein bisschen warten könnten? Kein Problem, wir wurden ja dafür bezahlt. Wir haben bis vier Uhr früh am nächsten Morgen gewartet, dann ging’s los. Der Song war »Sad Eyed Lady Of The Lowlands«. Ein vierzehnminütiger Song! Es war echt schwierig, sich nach all der Warterei noch zu konzentrieren, und wir haben alle gebetet, bloß keinen Fehler zu machen.

Wie viele Takes haben sie gebraucht?

Zwei, glaube ich.

Dylan hat damals noch viel Mundharmonika gespielt. Wie gefällt ihnen seine Art zu spielen?

Er hat einen sehr eigenen Stil. Für ihn funktioniert dieser Stil, er passt zu seiner Musik. Ich bin schon ein paarmal gebeten worden, so zu spielen wie er, und das ist gar nicht so leicht wie man denkt.

Auf Blonde On Blonde spielen Sie sogar ein Duett mit ihm.

Ja, auf dem Song »Obviously Five Believers«. In dem Song gibt es ein durchgehendes Mundharmonika-Riff. Das konnte er nicht spielen, weil er ja auch singen musste.

Stimmt eigentlich die Geschichte, dass Sie bei diesen Sessions einmal gleichzeitig Bass und Trompete gespielt haben?

Nein, die stimmt nicht! Diese Geschichte verfolgt mich schon seit Jahren!

Dann erzählen Sie uns, wie es wirklich war!

Ich kann gleichzeitig Bass und Trompete spielen und habe Al Kooper damals gezeigt, wie das geht. Aber nur in einer Pause, nicht während einer Aufnahme. Aus irgendeinem Grund schreibt Al Kooper in seinem Buch, dass ich während der Aufnahmen zu »Most Likely You’ll Go You Way (And I’ll Go Mine)« gleichzeitig Bass und Trompete gespielt hätte. Aber das ist einfach nicht wahr.

Waren die Sessions mit Dylan eigentlich anders als die mit irgendwelchen Countrysängern?

Nach der ersten Nacht ging es etwas schneller voran, denn den Rest seines Materials hatte er schon beisammen. Aber das Arbeitstempo war immer noch viel geringer, als wir es von den Countrysängern gewohnt waren. Da war es üblich, in einer dreistündigen Session drei oder vier Songs aufzunehmen.

Nach Blonde On Blonde waren Sie auch bei John Wesley Harding und Nashville Skyline dabei. Ihr Stil scheint ihm also gefallen zu haben.

Ja, scheint so. Gesagt hat er allerdings nie etwas. Er hat überhaupt sehr wenig geredet.

John Wesley Harding wurde recht schnell aufgenommen, oder?

Für das ganze Album haben wir drei Session gebraucht, plus noch eine halbe Stunde obendrauf. Das Album war ja auch sehr sparsam instrumentiert – im wesentlichen waren das er, ich und der Drummer. Zu diesem Zeitpunkt wusste er ja schon, wie wir arbeiten. Er war ganz locker und gut vorbereitet.

Self Portrait ist das letzte Dylan-Album, auf dem Sie zu hören sind. Bis heute weiß niemand, was diese Platte eigentlich soll. Haben Sie eine Theorie?

Ich denke, es gab Meinungsverschiedenheiten zwischen Dylan und seinem Produzenten. Bei den Aufnahmen zu Self Portrait war Dylan jedenfalls gar nicht mehr anwesend. Ich könnte mich täuschen, aber da der Produzent einen Anteil an den Verkaufserlösen bekommt, hat dieser Produzent vielleicht einfach ein weiteres Album herausgebracht, um noch mehr Tantiemen zu kassieren. Ich selbst habe Dylan nach Nashville Skyline jedenfalls nicht wiedergesehen.

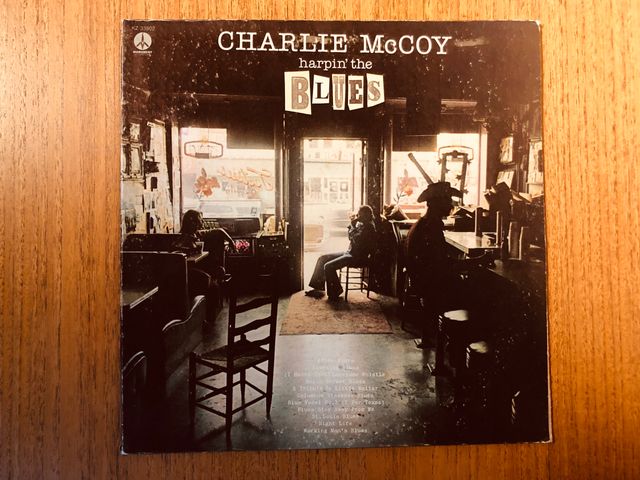

Zur Vorbereitung des Interviews habe ich gestern Ihr tolles Album Harpin' The Blues gehört. Was bedeutet der Blues für Sie?

Damit begann alles für mich. Als Teenager bin ich Fan von Jimmy Reed und Little Walter geworden – so wollte ich spielen! In Nashville war der Blues dann aber nicht so gefragt. Es kam vor, dass Produzenten zu mir gesagt haben: »Spiel das bitte nicht so bluesy! Spiel doch einfach die Melodie!« Das hat alles zu meinem Stil beigetragen. Ich spiele gerne den Blues, aber ich musste auch davon wegkommen, um meinen eigenen Stil zu finden.

Waren Sie manchmal ein bisschen neidisch auf Mundharmonikaspieler wie Little Walter, die weltweit gefeiert wurden?

Nein, niemals. Ich war total zufrieden damit, Studiomusiker in Nashville zu sein. Glanz und Glorie haben mich nie interessiert. Es war nicht mal mein Ziel, Solo-Platten zu machen. Viele andere waren berühmter als ich, aber ich habe auf mehr Sessions gespielt.

Im Stück »A Tribute To Little Walter« bezeichnen Sie ihn als besten Mundharmonikaspieler. Gilt das immer noch?

Auf jeden Fall. Little Walter ist unübertroffen. Der war seiner Zeit weit voraus. Einmal im Jahr gehe ich in mein Zimmer, schenke ein Glas Wein ein und höre mir The Best Of Little Walter und The Best Of Muddy Waters an. Diese Platten begleiten mich schon lange, und ich höre immer noch neue Dinge. Ein weiterer Mundharmonika-Spieler, den ich bewundere, ist Toots Thielemans. Auf der chromatischen Mundharmonika ist er unübertroffen. Vor ein paar Jahren habe ich ihn in seinem Haus in Brüssel besucht.

Was für Erinnerungen haben Sie an Elvis?

Mich hat schwer beeindruckt, was für ein netter Mensch er war. Als ich zum ersten Mal für ihn gearbeitet habe, ging es um einen Filmsoundtrack, und seine normale Band konnte nicht. Im Studio kannte er niemanden außer Scotty Moore. Also ging er zu jedem Musiker, schüttelte ihm die Hand und sagte, wie sehr er es schätzen würde, dass wir hier seien, um ihm zu helfen. Seine Art hat mich fast mehr beeindruckt als die Musik, die wir mit ihm aufgenommen haben. Obwohl da auch ein paar gute Tracks dabei waren, zum Beispiel »Guitar Man« mit Jerry Reed an der Gitarre. Als Jerry angefangen hat zu spielen, sagte Elvis nur: Oh Yeah. Das war eine besondere Nacht.

Vor ein paar Jahren haben Sie zusammen mit Merle Haggard, Willie Nelson und Ray Price auf dem Album Last Of The Breed gespielt. Stimmt der Titel? Sind solche Sänger wirklich die letzten Ihrer Art?

Tja. In unserem Land ist alles entbehrlich geworden, auch die Musik. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Countrysänger, die heute in den Charts sind, solche Karrieren wie Johnny Cash oder Willie Nelson haben werden. Schauen Sie ihn doch an, der Mann ist über siebzig und tourt immer noch auf der ganzen Welt. Für mich war es eine große Ehre, auf dem Album Last Of The Breed zu spielen. Fred Foster, der das Album produziert hat, war früher auch mein Produzent bei Monument. Normalerweise hätte natürlich Micky Raphael Mundharmonika gespielt, aber Fred hat mit Willie gesprochen und gesagt, er würde gerne mich dazuholen.

Sind die Studiomusiker von Nashville auch eine aussterbende Art?

Es gibt weiterhin viel Arbeit. Die Leute, die heute das A-Team sind, Musiker wie Brent Mason und Paul Franklin, sind sehr, sehr gut. Es freut mich, dass diese Jungs die Tradition weiterführen. So lange es hier solche Musiker gibt, wird Nashville ein Ort bleiben, an dem viele Leute Platen aufnehmen. Wenn wir die verlieren, sind wir am Ende. Dann werden die Computer übernehmen.

Wie gehts bei Ihnen weiter?

Ich habe gerade meine Memoiren beendet. Ich habe zwar noch keinen Verlag, aber die Country Music Hall Of Fame ist interessiert an dem Buch, vielleicht bringen Sie es heraus. Es ist zugleich ein Rückblick auf meine Karriere und auf die Studios und in Nashville.

Wie heißt das Buch denn?

50 Cents And A Box Top.

Den Titel verstehe ich nicht.

Für 50 Cents und einen Kartondeckel habe ich mir als Kind meine erste Mundharmonika gekauft. Damit fing alles an.