SZ-Magazin: Herr Dzama, die Zeichnungen, die Sie für das Magazin der Süddeutschen Zeitung angefertigt haben, zeigen fliegende Selbstmordattentäter, Verstümmelungen, Armeen. Sie sind sehr brutal, nicht lieblich wie andere Ihrer Werke.

Marcel Dzama: Es geht in den Zeichnungen in der Tat um die Grausamkeiten des Krieges – aber nicht nur darum. Der Titel lautet Der personifizierte Lauf der Menschheitsgeschichte, und die ist eben nicht nur lieblich. Er ist an Dantes Göttliche Komödie angelehnt. Auf einer der Zeichnungen predigt ein Politiker von einem Podium herab den Leuten den Kreationismus – also den Glauben, dass es Evolution nicht gebe, dass sich alles so zugetragen habe wie in der Bibel erzählt –, aber sein Einflüsterer ist Pinocchio.

Also ein Lügner?

Und der Mann wird umringt von Affen. Tja, die treten sozusagen den Gegenbeweis an. Sie unterstützen Darwins Theorie. Gewalt ist in Ihren Bildern sehr präsent. Doch die Darstellung kippt oft, mal ins Mythologische, mal ins Absurde.

Ja, wie bei dem Zentaur, der einen Mann vergewaltigt. Eine Gottfigur, die ich dargestellt habe, um den Niedergang der Menschheit zu versinnbildlichen. Heftig. Sehr sogar. Aber die Welt ist brutal. Religion ist der Grund für eine Vielzahl von Kriegen.

Warum zeigen Sie eine mehrfach verstümmelte Figur mit einem Schwert daneben?

Ich beziehe mich dabei auf diese Videos, die Terroristen zeigen, wie sie Menschen köpfen. Die kursierten ja eine Zeit lang.

Beziehen Sie sich auch auf Goyas berühmte Bilderfolge Die Schrecken des Krieges?

Ja, in der Szene mit den Kadavern, die am Baum hängen. Ein zeitloser Zyklus, er stammt aus dem 19. Jahrhundert und ist immer noch gültig, finden Sie nicht? Im Gipfel des Baumes sieht man einen Mann im Rollstuhl. Das ist einer der Veteranen des Irakkrieges. Ich zeige die Grausamkeit, ohne eine direkte politische Aussage daran zu knüpfen. Ich verarbeite einfach alles, was man täglich in den Zeitungen und im Fernsehen mitbekommt. Die Figuren kommen einfach aus mir raus, als ob sie nur darauf warten, gezeichnet zu werden, aber dann werden sie so grausam, dass ich aufhören muss zu zeichnen. Ich mache dann eine Pause. Anders kann ich diese grausamen Kreaturen nicht mehr bändigen. Bei mir gibt es kein Schwarz-Weiß-Schema, kein klares Gut und Böse. Es ist mehr ein Grau. Zum Beispiel der Bär. Der rettet erst Menschen und später raubt er Kinder.

Warum taucht der Bär immer wieder in Ihren Werken auf?

Ich bin in Winnipeg in Kanada aufgewachsen und da gibt es eine Menge Schwarzbären. Man sieht sie nur selten, aber einmal als Kind, als ich mit meinem Cousin spazieren gegangen bin, haben wir ganz in der Ferne einen gesehen. Wir hatten solche Angst, dass wir einfach nur weggerannt sind, ohne ihn genauer anzuschauen. Dabei sind Schwarzbären längst nicht so gefährlich wie Braunbären.

Ihre Zeichnungen sind hauptsächlich in gedeckten Farbtönen gehalten. Spüren Sie manchmal den Wunsch, eine knallige Farbe, zum Beispiel ein kräftiges Pink, zu verwenden?

Eigentlich nicht. Manchmal taucht ein bisschen Rot auf. Bei meiner Kleidung verhalte ich mich übrigens ähnlich: Ich kann mich nicht erinnern, je etwas Knallbuntes angehabt zu haben. Vielleicht sage ich irgendwann mal: Moment mal, wo sind denn all die Farben hin? Aber noch ist es nicht so weit.

(Lesen Sie auf der nächsten Seite: Ich verwende französische Sätze, italienische Zitate oder spanische. Mir gefällt so ein Sprachmischmasch.)

Sie arbeiten bei Ihren Zeichnungen mit schriftlichen Zitaten.

Ja, oft mit Dante. »Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren« aus der Göttlichen Komödie zum Beispiel. Ich lese Dante seit ein paar Jahren. Manche seiner Charaktere ähneln solchen, die ich schon gezeichnet habe. Bei ihm werden beispielsweise Selbstmörder zu Bäumen. Und ich zeichne diese »sprechenden Bäume«.

Die Zitate sind oft auf Deutsch geschrieben. Lesen Sie Dante auf Deutsch?

Nein, ich kann es nicht sprechen und auch nicht verstehen. Ich vergleiche meine deutsche Dante-Ausgabe mit einer englischen. Mir gefällt so ein Sprachenmischmasch: Ich verwende französische Sätze, italienische Zitate oder auch spanische. Alles durcheinander. Vielleicht liegt das an meiner kanadischen Herkunft: Dort hat jeder Freude an der Kultur des anderen.

Wofür steht in Ihrer Vorstellung die deutsche Sprache?

Wenn meine Motive etwas harsch sind, verwende ich deutsche Wörter oder Satzfetzen in meinen Arbeiten. Wenn die Zeichnung eine Liebesgeschichte erzählt, verwende ich Französisch. Mir gefallen die verschiedenen Klänge. Französisch ist eher eine romantische Sprache – wie auch Italienisch.

Ihr Werk besteht nicht nur aus Zeichnungen, Sie machen auch Polaroids, Collagen und Filme.

Ich brauche öfter mal eine Veränderung, mir wird sonst langweilig. Ich zeichne ja schon seit Jahren, ich habe es fast übertrieben und deshalb sehne ich mich manchmal nach etwas anderem. Dann beginne ich zu malen oder Filme zu machen, bis mich das Zeichnen wieder fasziniert. Ich brauche ab und zu Pausen von allem.

Auch Gebrauchsgegenstände haben Sie schon entworfen. Ihre Salz- und Pfefferstreuer kann man in vielen Museumsshops kaufen.

Hören Sie mir mit den Salz- und Pfefferstreuern auf! Ich habe die entworfen, weil meine Großmutter Salz- und Pfefferstreuer sammelt. Und ich wollte ihr die zum Geburtstag schenken. Als ich noch in Kanada lebte, so mit Anfang zwanzig, habe ich Spaß daran gehabt, Produkte zu entwerfen. Aber als ich nach New York kam und gesehen habe, dass es diese Streuer überall zu kaufen gibt, habe ich damit aufgehört. Es war mir zu kommerziell. Ich würde sie am liebsten aus meinem Kopf löschen, die Geschichte mit den Salz- und Pfefferstreuern.

Hoffentlich haben Sie einen guten Vertrag mit dem Hersteller.

Nein, noch nicht einmal das. Es sollte eigentlich ein Aufkleber auf die Salz- und Pfefferstreuer, dass es sich um eine Charity-Sache handelt. Aber der klebt leider nicht überall drauf. Jetzt habe ich noch nicht einmal die Anerkennung für die Wohltätigkeit der Sache. Es war einfach eine doofe Idee von mir.

(Lesen Sie auf der nächsten Seite: Mich haben die alten Star-Wars-Filme beeinflusst. Und Hitchcock und David Lynch.)

Sie haben einmal zusammen mit dem Filmregisseur Spike Jonze Regie geführt. Was haben Sie von ihm gelernt?

Sicher hab ich auch was gelernt, aber eigentlich hatten wir einfach Spaß zusammen. Wir haben einen Kurzfilm zusammen gemacht. Mit einer richtig schlechten Kamera. So wie die in den digitalen Fotoapparaten, nur noch viel mieser. Die Kostüme haben wir von überallher zusammengeklaubt. Ich spielte die Hauptrolle, einen Maler. Die Handlung ging so: Eine meiner gezeichneten Figuren, ein Bär, wird außerhalb des Ateliers lebendig. Er kommt in mein Studio, greift mich an und tötet mich. Dann kommt eine andere von mir erschaffene Kreatur und verschluckt mich. Den Bären, der mich getötet hat, plagt sein schlechtes Gewissen, er fühlt sich immer schlechter und schlechter und irgendwann springt er aus dem Fenster und bringt sich um.

Welche Filme haben Sie beeinflusst?

Auf jeden Fall die alten Star-Wars-Filme. Wie viele meiner Generation. Dann Hitchcock und David Lynch natürlich. Jetzt habe ich eine DVD-Box geschenkt bekommen, eine riesige Sammlung von wirklich hervorragenden Filmen. Endlich kann ich auch die Filme sehen, die niemals nach Winnipeg ins Kino gekommen sind.

Haben Sie einen Lieblingsfilm?

Der dritte Mann mit Orson Welles, nach der Geschichte von Graham Greene. Ich habe hier im Atelier auch das Instrument der Filmmusik vom Dritten Mann, eine Zither. Ich höre oft den Soundtrack zum Dritten Mann, wenn ich male.

Hören Sie immer Musik beim Zeichnen?

Ja, meistens Bob Dylan, White Stripes. Auch mal Neil Young. Neil Young kommt übrigens auch aus Winnipeg. Musik ist wichtig für mich. Ich hab auch mal in einer Band gesungen. Und sogar meine Frau habe ich in einem Musikgeschäft kennengelernt, sie hat dort gearbeitet. Ich versuchte ihr meine Mix-Tapes zu verkaufen. Ich wollte sie auf Kommission dort loswerden.

Hat sie sie genommen?

Ja, ja, sie hat sie gekauft. Das war aber, bevor wir uns wirklich kannten. Später haben wir uns auf der Kunstschule wieder getroffen. Sie hat mir dann erzählt, dass ich ihr meine Tapes verkaufen wollte. Ich konnte mich gar nicht mehr richtig erinnern. Sie dachte damals, ich sei ein Obdachloser. Ich habe kleine Schachteln gemacht, auf die ich kleine Kunstwerke und Fotos klebte, darin habe ich die Kassetten zum Verkauf präsentiert. Ich dachte, wenn die Leute die Tapes nicht wegen der Musik kaufen, dann kaufen sie sie vielleicht wegen dieser Schachteln.

Und, haben Sie welche verkauft?

Ja, ziemlich viele sogar. Aber ich habe auch nicht viel verlangt. Nur fünf Dollar. Aber als 18-Jähriger war das sehr viel Geld für mich.

(Lesen Sie auf der nächsten Seite: Andere Meinungen zu meinen Bildern finde ich interessanter als das, was ich selbst darüber denke.)

Vor ein paar Jahren haben Sie ein CD-Cover für den Sänger Beck entworfen.

Er hat mich irgendwann kontaktiert. Er wollte ein »Cheap Art«-Video zu einem Lied auf dem Album Sea Change haben. Aber er hat das Video nicht genommen. Später hat er mich angerufen und wollte ein paar Bilder für ein CD-Cover von mir. Ich mag seine Musik und daher war ich ziemlich glücklich, für ihn zu arbeiten.

Was sagen Sie zu seiner Verbindung zu Scientology?

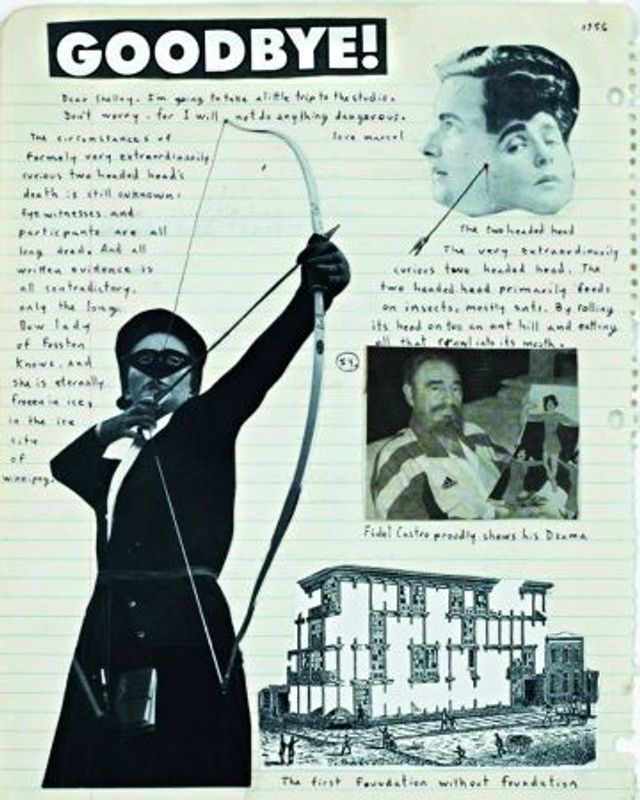

Ich habe dazu keine Meinung, soll er machen, was er will – ich kann mit Scientology nichts anfangen. Aber ich habe eine lustige Geschichte in diesem Zusammenhang erlebt: Es gab einen Typen, der veröffentlichte eine Kritik zu meinem Cover in einem Internetforum. Auf dem Cover ist ein riesiger Kopf zu sehen, der auf dem Boden liegt, jemand sitzt auf ihm drauf. Und dieser Typ meinte, es wäre der Chef von Scientology, Ron Hubbard, dargestellt. Es gab Pfeile, die auf den Kopf zeigten, und der sah darin die »Levels of Clearance« der Scientologen. Es war ziemlich witzig, diese Interpretation von dem Typen zu hören, die in die völlig falsche Richtung lief. Es ist übrigens sehr überraschend zu hören oder zu lesen, was Leute über meine Zeichnungen sagen. Oft finde ich es interessanter als das, was ich selbst darüber denke. Von meiner Seite steckt oft gar nicht so viel dahinter.

Haben Sie nicht die eine Botschaft, die Sie mit Ihren Zeichnungen unters Volk bringen wollen?

Nein, die eine Botschaft gibt es nicht, ich bin sehr offen und dankbar für Interpretationen.

In Ihren Bildern sieht man oft verkleidete Menschen, Menschen mit Maskeraden, Menschen mit Vögelköpfen zum Beispiel.

Mir gefallen Verkleidungen, damit schafft man sich neue Welten.

Meinen Sie ein Paralleluniversum, in dem die Leute nicht sie selbst sind?

Genau. Ich fühle mich auch selbst oft so, als hätte ich verschiedene Persönlichkeiten und als würde ich in verschiedenen Welten leben: Abhängig von der Situation, in der ich gerade bin, fühle ich mich immer anders. Wenn ich zum Beispiel ein Interview gebe, verhalte ich mich anders, als wenn ich mit meinem Großvater rumhänge. Ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Sogar die Art und Weise, wie ich auf einem Stuhl sitze, ist eine andere. Beim Interview halte ich mich eher aufrecht, sitze vorn an der Kante des Stuhls, bei meinem Großvater würde ich mich eher zurücklehnen.

Vielleicht fühlen Sie sich während des Interviews gestresst?

Nein, das glaube ich nicht. Es liegt an meiner inneren Haltung zu einer Sache. Sogar die Orte, an denen ich mich aufhalte, haben Einfluss darauf, wie ich mich fühle. Ich bin in Winnipeg eine andere Person als in New York.

Sie waren auch vor Kurzem ein paar Tage in München, wie haben Sie sich dort gefühlt?

Gut, es war ganz lustig, da war gerade ein Mittelalterfest und alle waren verkleidet. Irgendein Jubiläum.

Ach so, der Stadtgeburtstag.

Ja. Nachdem meine Frau und ich die Gaukler angeschaut haben, sind wir in den Touristenbus gestiegen und haben uns die Bauwerke angeschaut. Eine auffallend saubere Stadt. Ich war auch schon in Düsseldorf und ich habe festgestellt, dass es anscheinend eine Rivalität zwischen den Städten gibt. In München sagte der Taxifahrer: »In Düsseldorf, da sind nur Geschäftsleute, nur Geld.« Und in Düsseldorf sagte man mir, die Münchner redeten so, weil sie neidisch seien.

(Lesen Sie auf der nächsten Seite: Ich denke gar nicht so viel über den Kunstmarkt nach, weder als er boomte, noch jetzt, wo er zu bröckeln beginnt.)

In den letzten Jahren boomte der Kunstmarkt in einem unvorstellbaren Maß. Interessieren Sie sich für das Geschehen in den Galerien und auf den Messen?

Ich denke gar nicht so viel über den Kunstmarkt nach, weder als er boomte, noch jetzt, wo er zu bröckeln beginnt. Ich interessiere mich nicht für dieses Drumherum. Lassen Sie mich eine Geschichte erzählen: Irgendwann Mitte der Neunzigerjahre bekam ich einen Anruf von meinem jetzigen Galeristen. Er fragte, ob ich Lust hätte, meine erste Ausstellung zu machen. Aber ich wusste gar nicht, wer er ist. Das fand er super. Ich dachte sogar, ich müsste extra nach Deutschland gehen, weil ich hörte, dass er Deutscher ist. Ich wusste nicht, dass er eine Galerie in New York hat. Das hat ihn noch mehr gefreut. Und jetzt bin ich natürlich wahnsinnig froh, so einen Galeristen wie ihn zu haben. Aber die Aufregung um alles, was mit Kunst zu tun hat, mache ich immer noch nicht mit.

Sie wissen also nicht, wie hoch Ihre Werke gerade im Kurs stehen?

Nein. Ich war noch nie auf einer Auktion meiner Werke. Irgendein Künstler hat mal gesagt, als Künstler auf seine eigene Auktion zu gehen, ist genau-so, wie seinen El-tern beim Sex zuzuschauen: Man weiß, dass es passiert, aber man will es nicht wissen. Auch wenn ich auf Kunstmessen gehe, fühle ich mich nicht wohl. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste duschen gehen, mich sauber machen. Weil die Messen nicht kuratiert werden und total überfüllt sind, ähnelt ein Messebesuch einem Einkauf in einem 99-Cent-Store.

Sie arbeiten oft mit Ihren Familienangehörigen zusammen. Warum?

Man kommt nicht mit jedem gut aus und ich vermute: Am Ende kommt man doch am besten mit der eigenen Familie aus. Deshalb sind in meinem Verein »Royal Art Lodge« auch meine kleine Schwester und mein Onkel, neben ein paar anderen Leuten von der Uni. Die Zusammenarbeit mit meinen Eltern kam erst später. Mein Vater war Bäcker, 2003 ist er in den Ruhestand gegangen. Und seitdem malt er. Er hat auch in einem meiner Filme mitgespielt.

(Lesen Sie auf der nächsten Seite: Ich vermisse die Freundlichkeit der Kanadier.)

Jetzt leben Sie in New York, da ist es sicher nicht so einfach, mit Ihrer Familie in Kanada zusammenzuarbeiten.

Im Moment sehe ich sie leider nicht. Meine Frau und ich machen gerade bei der Green-Card-Lotterie mit. Wir können deswegen das Land nicht so oft verlassen, um nach Kanada zu reisen.

Auch Ihr Großvater hat schon mit Ihnen zusammengearbeitet?

Mein Großvater hat mich zu Beginn sehr beeinflusst. Bis mein Vater in den Ruhestand gegangen ist, haben meine Eltern nicht so viel mit Kunst am Hut gehabt. Aber mein Großvater umso mehr. Er konnte Leute gut unterhalten: Er hat sich einfach hingestellt und Witze erzählt oder mit einer kleinen Puppe in der Hand Sketche aufgeführt. Wie ein Bauchredner. Mein Großvater sammelt kommunistische Memorabilien. Er war ein Kommunist. Ich schenke ihm deshalb immer Zeichnungen mit kommunistischen Motiven zum Geburtstag.

War es einfacher für jemanden wie Ihren Großvater, in Kanada Kommunist zu sein, oder wurde man dort genauso verfolgt wie in den USA?

Nein, es war viel einfacher. Es gab in Kanada auch eine kommunistische Partei, die sogar im Parlament vertreten war. Die hat sich irgendwann umbenannt, aber mir fällt der Name jetzt nicht ein. Ich bin schon zu lang aus Kanada weg.

Sie leben jetzt bald vier Jahre in den USA. Was vermissen Sie am meisten?

Die Freundlichkeit der Kanadier. Aber dafür gibt es hier diese direkte Art, dieses Sofort-auf-den-Punkt-Kommen. Da wird nicht lang herumgefackelt. Dazu fehlt den Leuten hier die Zeit.

Arbeiten Sie deshalb nachts, weil Ihnen hier tagsüber die Ruhe fehlt?

Es ist eine Gewohnheit, nachts zu arbeiten. Ich führe ein Vampirleben. Meist komme ich erst abends um neun ins Studio. Als ich noch in Manhattan gewohnt habe, habe ich oft bis in die Morgenstunden im Atelier gesessen. Aber jetzt wohne ich in Brooklyn, da fahre ich ein bisschen früher nach Hause – ich versuche mir meine Zeit besser einzuteilen. Schon allein deshalb, weil die Züge morgens um vier so lange brauchen. Na ja, ehrlich gesagt nehme ich eh meistens ein Taxi.

Fotos: Rainer Hosch