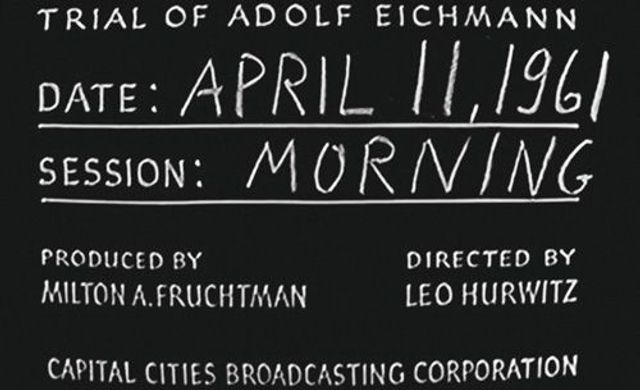

18. April 2011. In der Zeitung habe ich gelesen, dass Yad Vashem, die israelische Holocaust-Gedenkstätte, zum 50. Jahrestag des Eichmann-Prozesses auf ihrem YouTube-Kanal 200 Stunden Video eingestellt hat: die vollständige Verhandlung von der Eröffnung am 11. April 1961 bis zur Urteilsverkündung am 15. Dezember desselben Jahres. Damals ist alles mitgefilmt worden; im israelischen Fernsehen und bei einem amerikanischen Sender liefen an den Verhandlungstagen Zusammenfassungen, die Israelis selbst haben den Prozess eher im Radio verfolgt (private Fernsehgeräte waren 1961 noch ein Luxus). Ich beschließe, mir diese Videos anzusehen, jedes einzelne, gleichgültig, wie erschütternd oder ermüdend sie sein mögen. Es ist eher ein Impuls als das Ergebnis einer Überlegung. Über den Prozess weiß ich zwar auch nur dasselbe wie jeder zeitgeschichtlich halbwegs informierte Mensch, aber mein Halbwissen stört mich nicht. Dass Eichmann so etwas wie der prototypische Massenmörder des 20. Jahrhunderts war, ein effektiver Organisator der Menschenvernichtung, ist mir auch ohne YouTube klar, ich muss nichts Genaueres über ihn erfahren. Was mich eher interessiert: einem epochalen Ereignis, das sich zutrug, als ich zwei Jahre alt war, als Zeuge beiwohnen zu können. Ich muss mich nicht mit den Zusammenfassungen und Interpretationen von Historikern begnügen, sondern kann selbst zusehen. Die YouTube-Videos sind gleichsam ein Gegenmodell dessen, wie ich mich sonst über Geschichte informiere – aus Büchern, in der Wikipedia oder wenn ich beim Zappen durchs Fernsehprogramm bei einer dieser Sendungen Guido Knopps hängen bleibe, die mich fast immer nerven, weil sie mir so aufdringlich vorkommen mit ihren dringlichen Erklärstimmen, pathetischen Soundtracks, Filmschnipseln und Zeitzeugen-Satzspenden. Nimmt man Geschichte anders wahr, wenn man sie so roh zu sehen bekommt, wie sie sich ereignet hat, ungeschnitten und nicht vorsortiert? Die Gelegenheit, das herauszufinden, will ich nicht verpassen.

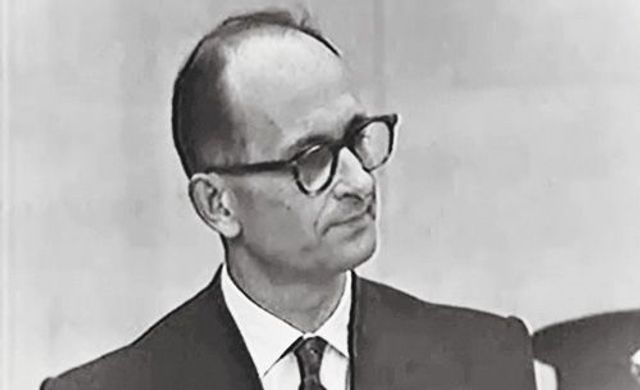

19. April 2011. Der Angeklagte wird in den Gerichtssaal geführt. Er muss in einem Käfig aus kugelsicherem Glas Platz nehmen, von zwei Polizisten flankiert, neben dem Kasten sitzt noch ein dritter. Das Bild Eichmanns in seinem Aquarium ist längst so ikonisch wie das Che-Poster geworden, doch damals muss seine Erscheinung ein Schock gewesen sein. Dieser nichtssagende Mann mit diesem nichtssagenden Gesicht soll die Vernichtung der europäischen Juden organisiert haben? Obwohl ich es besser weiß, spukt auch in mir noch der Kinderglaube, man könne den Bösewichten ansehen, wozu sie fähig sind. Man stellt sie sich wie Hitler oder Gaddafi vor, fuchtelnde Männer, die vor Vernichtungsenergie nicht stillhalten können, pompöse Angeber, bei denen schon die Körpersprache die anderen verdrängen will. Ich frage mich, ob das eine Art archaische Alarmanlage ist: Wenn man einen schmalen, müden Bürokraten sieht, darf man sich sicher fühlen, wenn einer tobt und sich in die Brust wirft, geht man besser in Deckung. Falls das stimmt, hat das menschliche Sensorium mit der Geschichte nicht Schritt gehalten. Schon lange müssen Massenmörder nicht mehr wie welche aussehen, auf ihre Körper kommt es nicht mehr an, ihre Waffe ist die Signatur unter einem Befehl. Diesem Mann im Glaskäfig werde ich jetzt 200 Stunden lang zusehen. Zum Fürchten.

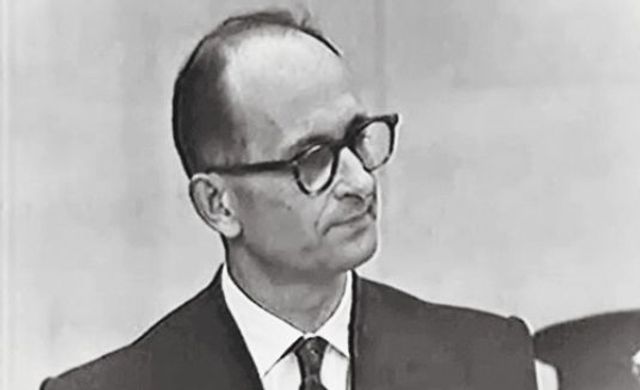

23. April 2011. Die Anklage ist verlesen. Das Gericht hat die Einsprüche von Eichmanns Verteidiger Robert Servatius abgewiesen. Nun wird der Angeklagte befragt, ob er sich schuldig bekenne. Eichmann sagt zu jedem einzelnen Anklagepunkt, fünfzehn Mal: Im Sinne der Anklage unschuldig. Es ist das zweite Mal im Prozess, dass er gesprochen hat (ganz zu Anfang hat er seine Identität bestätigt), und seine Sprache klingt wie die in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, Linz an der Donau. Die Gegend kann nichts dafür, aber dennoch nehme ich es ihr so übel, dass ich, müsste ich mich für sie erklären, ohne Zögern »schuldig« sagen würde.

30. April 2011. Die ersten Zeugen der Anklage. Der Polizeibeamte Avner Less gibt Auskunft über seine Verhöre mit Eichmann. Ein paar Aufnahmen werden abgespielt, man erhält einen ersten Eindruck vom Charakter des Angeklagten: Er ist pingelig und devot, eine schwer erträgliche Mischung. Danach wird Salo Baron in den Zeugenstand gerufen, Professor für jüdische Geschichte an der University of Columbia. Er gibt einen Überblick über das Leben der europäischen Juden, ehe Eichmann sie in Züge stopfte. Die Schtetl in Galizien, die jüdischen Gemeinden, die Mediziner, die Schriftsteller, die Nobelpreisträger. Es ist das Panorama einer Welt, die nicht mehr existiert. Alles ausgelöscht. Drei Jahrzehnte zuvor gab es sie noch. Während Professor Baron spricht, so zärtlich diese Gemeinde und jenen Dichter, diese Erfindung und jene Zeitung streifend, als wolle er alles, was die Nazis vernichtet haben, wieder zum Leben beschwören, überfällt mich wie aus dem Nichts eine Erinnerung. Vor sieben, acht Jahren bin ich für eine Reportage in Kambodscha gewesen und dort eine Woche lang von hinreißenden Menschen unterstützt worden, die bei allen Unterschieden kein prinzipiell anderes Leben als ich lebten, sie interessierten sich für ihre Liebesgeschichten, Popmusik und Fußball, jeden Abend redeten wir beim Essen über Gott und die Welt, als befänden wir uns tatsächlich in derselben. Bis ich am letzten Abend vor meiner Heimreise arglos nach ihren Familien fragte. Eine Stunde später hatte ich fünf Mordgeschichten gehört, Eltern, ein Onkel, eine Großmutter, die von den Roten Khmer umgebracht worden waren, aus keinem besonderen Grund. So verstört wie nach den Erzählungen dieses Abends bin ich selten gewesen, vielleicht weil sie die Essenz des 20. Jahrhunderts enthielten: Die Welt, in der man lebt, kann schon einen Augenblick später nicht mehr existieren, einfach so, weil irgendein Verrückter beschlossen hat, sie zu zerstören.

Eichmann sitzt in seinem Glaskäfig und hört zu.

Sind Sie Adolf Eichmann? Ja.

15. Mai 2011. Ein Zeuge nach dem anderen. Sie sollen Auskunft über die Deportationen geben, die Eichmann in die Wege geleitet hat. Es sind bedrückende Schilderungen. Selbstverständlich wusste ich über das Wirken des Angeklagten Bescheid. Aber es ist ein riesiger Unterschied, wenn Menschen, die unter seinen Manövern gelitten und sie meistens nur durch glückliche Umstände überlebt haben, über ihr Schicksal erzählen. Während ich ihnen zuhöre, versuche ich mich daran zu erinnern, wann ich zum ersten Mal einen Holocaust-Überlebenden erzählen hörte. Noch nie, wird mir plötzlich klar, bis zu diesen Videos noch nie. Ich habe Bücher gelesen, Spielfilme gesehen, hin und wieder mahnende Reden gehört. Im Gymnasium gab es einen Deutschlehrer, von dem man sich erzählte, er sei als sozialistischer Widerstandskämpfer in Dachau eingesessen, er selbst hat nie darüber gesprochen. Und einmal habe ich in Auschwitz für eine Geschichte recherchiert, aber dort war mein Interviewpartner ein katholischer Pole. Wie kann es sein, frage ich mich erschrocken, dass ich 51 werden musste, um tatsächlich einen überlebenden Juden ausführlich über sein Schicksal berichten zu hören? Die naheliegende Antwort: Es haben nicht so viele überlebt.

20. Juni 2011. Eichmann sitzt in seinem Glaskäfig und hört zu. Manchmal setzt er die Kopfhörer ab, manchmal notiert er sich etwas, manchmal zuckt er. Aber eigentlich ist er bloß ein Stein.

1. Juli 2011. Allmählich setzt Überdruss ein. Die Geschichten der Zeugen gleichen einander, nicht in den Details, aber in den Grundzügen. Als Prozesstaktik kommt mir das eigenartig vor. Nach fünfzehn, zwanzig dieser Aussagen hat man längst begriffen, was bewiesen werden soll: dass Eichmanns Handlungen so tödlich waren, als hätte er selbst getötet. Um ein Urteil zu erzielen, hätte die Anklage sich auf die beweisfestesten Fälle beschränken können, so wie es in Hollywood-Filmen die Staatsanwälte machen. Aber ich mag Gideon Hausner, den Generalstaatswalt in diesem Prozess. Er weigert sich, den Holocaust summarisch zu bewältigen. Er nimmt den Gemeinplatz, dass es in der Geschichte um lauter Einzelschicksale geht, so ernst, dass er eben – lauter Einzelschicksale präsentiert, Lebensgeschichten, die nie etwas miteinander zu tun bekommen hätten, wären sie nicht von den Nazis aus der Bahn geworfen worden. Und ist nicht die Existenz eines jeden von Hausners Zeugen ein Triumph gegen den Vernichtungsfuror der Eichmanns? Einen Augenblick später kommt mir der Gedanke schon wieder dumm vor: Menschen, die in die Lage geraten sind, ihre schiere Existenz für einen Triumph halten zu können, sind bemitleidenswert. Im Unterschied zu den Menschen, die in der Geschichte nie davonkommen mussten; Menschen meinesgleichen.

25. Juli 2011. Anders Breivik, der Verrückte, der auf der Ferieninsel Utøya 69 Menschen erschossen hat, weil er Muslime, Kulturmarxisten und Rassenschande nicht leiden kann (in seinem Manifest, das ich in den letzten Tagen gelesen habe, zetert er unter anderem gegen Heidi Klum, weil sie ihre nordischen Gene an einen Schwarzen vergeudet hat), dieser Breivik also fordert, dass seine erste Einvernahme öffentlich stattfindet, jeder soll wissen, was er zu erklären hat. Das Gericht in Oslo lehnt ab, aus Pietät den Opfern und ihren Hinterbliebenen gegenüber und weil er keine Bühne für seinen Irrsinn bekommen soll. Ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Entscheidung ist. Was kann verkehrt daran sein, wenn die Öffentlichkeit ihre Erzfeinde zu sehen und zu hören bekommt und vor ihnen erschrickt?

10. August 2011. Ich bin in Paris, Urlaub mit meiner Frau und unserem Baby, zwei Wochen lang in einer Wohnung, die wir in einer Internet-Tauschbörse aufgetan haben. Eichmann ist mitgekommen. Während die beiden schlafen, liege ich im Wohnzimmer auf dem Sofa und schaue mir, Laptop auf dem Bauch, Gerichtsvideos an. Zwischendurch stehe ich auf und mache mir einen Espresso oder ein Käsebaguette, leise, um das Kind nicht zu wecken. Es sind die Augenblicke, in denen mir meine Idee, 200 Stunden lang Eichmann zu gucken, nur noch dumm vorkommt. Aber jetzt kann ich damit auch nicht mehr aufhören.

15. August 2011. Mir ist aufgefallen, dass ich noch kein einziges Mal von Eichmann geträumt habe. Das ist einerseits nicht ungewöhnlich, ich erinnere mich höchstens an drei oder vier Träume im Jahr. Andererseits beruhigt es mich nicht, dass ich offensichtlich eine Psyche habe, die sich nicht einmal durch Eichmann aufscheuchen lässt.

20. August 2011. Manchmal Gespräche der englischen Simultandolmetscher in ihrer Kabine, »hast du das verstanden?«. Wie belastend es gewesen sein muss, all diese Horrorgeschichten in eine andere Sprache übersetzen zu müssen, ohne Zeit, sich über sie auch nur erschrecken zu können.

1. September 2011. Noch mehr Zeugen. Wie redundant, denke ich. Und lande erneut im Abgrund meiner eigenen Schäbigkeit. Genau dasselbe haben Leute wie Eichmann über die Juden gedacht. Dass sie redundant sind, überflüssig.

3. September 2011. Was ich mir bei Eichmanns Anblick immer wieder sage: Die Taten, für die er vor Gericht steht, hat er 20 Jahre früher begangen. Er war jünger damals, er trug eine Uniform statt dieses Anzugs, den man ihm für die Verhandlung gegeben hat. Der Mann im Glaskäfig tut, was er kann, um nicht der zu sein, der er ist.

Es ist kein Antisemit, sagt er, nie gewesen.

Die Zeugin Ester Goldstein

5. September 2011. Die 9/11-Rückblicke setzen ein. Ich brauche eine Eichmann-Auszeit.

20. September 2011. Esther Goldstein. Eine schöne Frau in einem hellen Kleid. Sie war 1944 drei Monate lang in Auschwitz. Ihre Aussage besteht im Wesentlichen darin, auf Fotos von slowakischen Juden, die ihr der Staatsanwalt zeigt, alle zu identifizieren, die sie kennt. Belsha, der Apotheker. Weishaus, der Krämer. Herr Roth, Inhaber einer Eisenwarenhandlung. Und so weiter, man zeigt ihr viele. Wie viele von ihnen leben noch?, fragt der Staatsanwalt. Fast alle sind tot, sagt Esther Goldstein. Wie hat sie es geschafft, nicht fürs Gas ausgesucht zu werden, wenn Mengele in den Frauenblock kam und sie alle vor ihm antreten mussten? Wir haben uns in die Wangen gekniffen, damit sie ein wenig Farbe bekamen. Mengele hat alle ins Gas geschickt, die zu dünn oder zu schwach aussahen. Frau Goldstein, sagt der Richter, Sie sind entlassen, vielen Dank für Ihre Aussage. Danach gibt es eine Filmvorführung im Gerichtssaal. Szenen aus deutschen Konzentrationslagern, unmittelbar nach der Befreiung aufgenommen. Leichenberge. Die nächste Sitzung, sagt der Richter, findet heute Nachmittag um 15:30 Uhr statt.

1. Oktober 2011. Eichmann im Kreuzverhör. Er ist kein Antisemit, sagt er, nie gewesen. Er ist Zionist, sagt er, wollte doch nur, dass die Juden Land unter die Füße bekommen, deswegen die Deportationen. Persönlich, sagt er, hat er nie etwas gegen die Juden gehabt. Wenn er mit jüdischen Funktionären verhandelte, sagt er, waren sie immer gleichberechtigte Partner. Der Staat, sagt er, hat ihn daran gehindert, nach seinen ethischen Maximen zu leben. Es war Krieg, sagt er. Die Juden haben dem Reich den Krieg erklärt, sagt er. Er hat nicht fünf Millionen Juden gemeint, sondern Feinde, sagt er. Egal, denke ich, lass ihn ruhig reden, bald ist er tot.

2. Oktober 2011. Wie geht es dir?, fragt mich meine Frau hin und wieder. Eine befriedigende Antwort darauf ist mir nie eingefallen. Eigentlich geht es mir gar nicht. Fast täglich in einem virtuellen Gerichtssaal zu sitzen macht mich auf irritierende Weise taub, mürbe, ratlos. Vor allem aber einsam. Was ich in den Nächten mit Eichmann erfahre, kann ich ja keinem erzählen, ohne für Depressionen zu sorgen. Doch wenn ich mich bloß durch das Ansehen und Anhören eines Prozesses, der mein Leben nicht betrifft, einsam fühle, wie muss es erst den Holocaust-Opfern ergangen sein? Wie sehr wird man aus der Kommunikation mit der Umwelt katapultiert, wenn man etwas so Traumatisches erlebt hat, das man nie wieder loswerden kann? Wie ist es, nicht wirklich über das sprechen zu können, was einen fast getötet hat, aus jener Höflichkeit, Menschen, mit denen man es zu tun bekommt, nicht den Boden unter den Füßen wegziehen zu wollen?

6. Oktober 2011. Im Mittagsmagazin die Meldung, dass Guido Knopp einen Jahrhundertbus durch Deutschland schickt, in dem jeder, der will, seine geschichtlichen Erfahrungen in eine Kamera sprechen darf. Zu den Beispielen, die Knopp nennt, gehört das Sommermärchen von 2006. Warum? Damit die zukünftigen Deutschen sich in 200 Jahren ansehen können, wie sich die gegenwärtigen Deutschen über ein paar Fußballspiele gefreut haben. Wenig später verabscheue ich mich glücklicherweise wieder für den Abscheu, den ich bei diesem Beitrag empfunden habe. Ist doch prima, wenn die Leute nichts Schlimmes zu berichten haben.

7. Oktober 2011. Manchmal macht es mich verrückt, Eichmann zuzuhören: seinen Ausflüchten, seinen Belehrungen, seiner Neigung, auf simple Fragen mit Redefluten zu antworten. Warum hält er nicht den Mund? Wie kann er darauf bestehen, dass ihm die Gnade der Genauigkeit zuteil wird, einer, dem bei seinen Opfern genau eine Eigenschaft reichte, um sie der Vernichtung preiszugeben – Jude zu sein? Dann fällt mir wieder ein, dass der Mann um sein Leben redet. Jedes Wort, das er sagt, erspart ihm ein Wort länger den Galgen. Es ist wie in einer bösen Albtraumversion von 1001 Nacht. Solange man ihm gestattet zu erzählen, darf er am Leben bleiben. Er hat nun einmal nicht mehr zu erzählen als die verworrenen Verhältnisse in der Nazibürokratie und in seiner Seele.

Was ich nicht mag: Dass man Eichmanns YouTube Videos »mögen« oder »nicht mögen« kann.

Der Staatsanwalt Gideon Hausner bei seinem Schlussplädoyer.

8. Oktober 2011. Wieso ist es mir wichtig, wie Eichmann sich benimmt? Ausgerechnet er? Zwei Erkenntnisse: Man lernt sich besser kennen, wenn man Eichmann zusieht; manchmal hätte ich gern darauf verzichtet. Und: Man schafft es einfach nicht, sich einen wie Eichmann nicht als ein Mitglied der menschlichen Gemeinschaft vorzustellen – und deshalb zum Beispiel würdiges Benehmen oder die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, von ihm zu erwarten. Das bringt einem die menschliche Gemeinschaft allerdings nicht wirklich näher.

9. Oktober 2011. Hat sich der Richter gerade tatsächlich mit Eichmann über den kategorischen Imperativ Immanuel Kants unterhalten? Ja.

10. Oktober 2011. Was ich mag: Wie langsam ich mich durch diesen Prozess bewegt habe. Wie es mir überlassen blieb, mir Gedanken zu machen. Wie ich nicht mit Auslegungen traktiert wurde. Wie mir vertraut wird, mich in dieser Geschichte selbst zurechtzufinden. Wie sehr man davon überzeugt ist, dass es noch Menschen mit langer Aufmerksamkeitsspanne gibt. Was ich nicht mag: Dass nur 78 Menschen das Video von der 106. Sitzung gesehen haben, so besagt es jedenfalls der YouTube-Zähler. Und dass man die Eichmann-Videos »mögen« oder »nicht mögen« kann. Wie die Filmchen lachender Babys oder von Hochzeitsunfällen, die gleich nebenan im YouTube-Gedächtnis stehen.

11. Oktober 2011. Immer wieder das irritierende Gefühl, dass Eichmann mit seiner Verteidigung durchgekommen ist. Nicht vor Gericht, aber vor der Nachwelt. Sie hält ihn oft genug immer noch für den Bürokraten, der bar jeden Gefühls seine Arbeit erledigt hat, an jener Stelle, an die man ihn gestellt hatte, und die er so gut wie möglich machen wollte. Wie er in Wahrheit gewesen ist, hat die Historikerin Bettina Stangneth in ihrem grandiosen Buch Eichmann vor Jerusalem aufgeschrieben: ein eifriger Antisemit, der die Juden so gehasst hat, dass er sie alle loswerden wollte. Seine Erscheinung im Prozess war eine Maskerade. Seine Illusion bestand darin, die Maskerade könnte ihm nützlicher sein als die Wahrheit.

12. Oktober 2011. Das Schlussplädoyer Gideon Hausners. Er ufert aus, trägt Behauptungen vor, von denen sich während der Verhandlung herausgestellt hat, dass sie sich nicht beweisen, gelegentlich sogar widerlegen lassen. Der Richter weist ihn darauf hin, man kann die Peinlichkeit der Situation auch 50 Jahre danach noch spüren. Der Staatsanwalt lässt sich nicht beirren. Er, der sein Eröffnungsplädoyer mit dem Satz begonnen hat, er müsse für sechs Millionen sprechen, die sich nicht erheben könnten, um auf den Angeklagten zu zeigen, tut es noch immer. Es muss raus. Alles.

13. Oktober 2011. Das Schlussplädoyer von Eichmanns Verteidiger Servatius, konzise argumentiert. Das Gericht ist nicht zuständig, Eichmann mag große Schuld auf sich geladen haben, aber im juristischen Sinne ist er kein Täter, Täter ist der Staat, nicht Eichmann. Er fordert Freispruch.

15. Oktober 2011. Den Holocaust habe ich auch nach dem Ansehen der Eichmann-Videos nicht begriffen, nicht im Geringsten. Es wird immer diesen einen Punkt geben, über den mein Verstand nicht hinwegkann (und in Wahrheit bin ich darüber froh): dieser Punkt, an dem einer wie Eichmann die Gelegenheit bekommt, die Menschen, die er nicht leiden kann, obwohl sie ihm nichts getan haben und obwohl er sie gar nicht kennt, zu töten. Und dann tatsächlich tötet. Oder töten lässt. Statt vor sich selbst zu erschrecken. Was ich aber durch die Eichmann-Videos endlich verstanden habe, ist, wie Zivilisation funktioniert. Dass sie exakt dort ist, wo sie sich die Form des Eichmann-Prozesses gibt. Ein Gerichtsverfahren. Zur Ermittlung der Wahrheit. Mit dem Vorsatz, Gerechtigkeit walten zu lassen. Der Bereitschaft, Trauma-Erzählungen zuzuhören. Und der Bereitschaft, auch jenen, der die Zivilisation in Hektolitern von Blut ertränken will, zu behandeln, als gehörte er zu ihr. Er bekommt die Gelegenheit, sich zu verteidigen. Er darf lügen, sich rechtfertigen, um sein Leben reden. Die Zivilisation glaubt nicht einmal, dass es den Menschen dadurch besser geht, wahrscheinlich wäre es bekömmlicher, nicht darüber zu reden. Aber sie tut es, weil es das Richtige ist. Die Zivilisation ist der Polizist, der Eichmann in seinem Glaskäfig bewacht, dazu bereit, sich vor ihn zu werfen, würde ihn jemand angreifen, er soll sich erklären und sein Urteil verstehen können. Zivilisation ist nicht der kurze, sondern der lange Prozess.

Am 14. August 1961 ist die Verhandlung zu Ende. Am 15. Dezember wird das Urteil verkündet: Tod durch den Strang. Es wird am 29. Mai 1962 in zweiter Instanz bestätigt und zwei Tage später vollstreckt.

Adolf Eichmann: 1906 geboren, war von 1935 an bei der SS für »Judenangelegenheiten« zuständig, leitete etwa seit 1938 die Vertreibung der Wiener Juden. Ab 1941 organisierte er die Deportation der Juden aus Deutschland und den besetzten Ländern. Bei der Wannseekonferenz, bei der die Deportation der jüdischen Bevölkerung organisiert wurde, führte Eichmann Protokoll. 1950 setzte er sich nach Argentinien ab, wo er als »Riccardo Klement« lebte, bis ihn 1960 Mossad-Agenten nach Israel entführten. Sein Prozess vor einem Jerusalemer Gericht endete im Dezember 1961mit dem Todesurteil.