Manchmal, wenn sich der Tag hinzieht, wenn viele Stunden hinter ihr liegen und viele Stunden vor ihr, dann fängt Petra Weingart an, die Treppenstufen zu zählen. Dann gleitet ihr Wischmopp über die 32, 33, 34, benetzt das tensidfreie Putzmittel die 35, 36 – bloß kein warmes Wasser, die Stufen sind aus Betongemisch, da braucht es kaltes Wasser – 37, 38 – die Ränder nicht vergessen, nicht zu viel Wasser – 39, 40 –, die Sonne scheint durchs Fenster, zum Glück sind keine Schlieren auf dem Boden, nur noch 30 Stufen. Petra Weingart blinzelt in die Sonne, eine kleine Frau, 1,55 Meter groß, 42 Jahre, der man ansieht, dass sie zupacken kann, mit dicker Hornhaut an den Händen, die Haare mit einem Puschelhaarband zusammengebunden. Gleich ist es geschafft. Sie wischt sich den Schweiß von der Stirn. Es ist Petra Weingarts viertes Treppenhaus an diesem Tag, seit sechs Stunden ist sie auf den Beinen, 17 Stunden wird sie heute arbeiten, so wie an vielen ihrer Tage – wenn ein Hausbewohner vorbeikommt, grüßt sie freundlich. Auch wenn sie später noch einen Innenhof, eine Gaststätte und einen Waschsalon putzen muss, lächelt sie freundlich – obwohl sie so viel arbeitet wie sonst kaum ein Mensch in diesem Land.

»Putzen besteht aus vier Komponenten: Wassertemperatur, Reinigungsmittel, Zeit, Mechanik. Sie variieren je nach Oberfläche«

Petra Weingart putzt nicht ein bisschen und nicht bloß so nebenbei:

Ein ganz normaler Tag beginnt bei ihr um fünf Uhr morgens, um Viertel vor sechs schließt sie das erste Haus auf. Um halb acht putzt sie das nächste, um neun ein Lokal, um elf einen Innenhof, um ein Uhr ein Kühlhaus, um zwei ein Schuhgeschäft, um halb vier ein Bettengeschäft, um fünf einen Industriehof. Zwischen halb acht und zehn abends geht sie kurz nach Hause, zwischen zehn und ein Uhr nachts putzt sie einen Waschsalon. Sie putzt Schaufenster, eine

Nudelfabrik, ein Taschengeschäft, zwei Haarentfernungsstudios, ein paar Privatwohnungen. »22 verschiedene Objekte pro Woche«, sagt sie, manche davon jeden Tag, alle allein. Wenn sie zwischen den Putzjobs noch Zeit hat, hält sie Aufsicht in dem Waschsalon oder bügelt für andere Leute.

Petra Weingarts Terminkalender sieht aus wie der eines Topmanagers: Sie arbeitet zwischen 12 und 20 Stunden am Tag, etwa 85 Stunden die Woche, im Extremfall sind es schon mal 120 Stunden. Betrachtet man die Wochenarbeitszeit in Deutschland während der vergangenen 200 Jahre, haben zum letzten Mal im Jahr 1825 Menschen so viel gearbeitet wie Petra Weingart. Ein durchschnittlicher Deutscher arbeitet heute nicht mal halb so viel.

Petra Weingart ist jetzt bei Nummer 70 angekommen, der letzten Stufe in diesem Treppenhaus eines Wohnhauses in Durlach, einem kleinen Ort bei Karlsruhe; vor dem Eingang stehen Tonfiguren in Tierformen mit Blumen darin, auf dem Rasen liegt eine Katze. Sie packt ihr Putzzeug, Eimer, Staubsauger, Mopp, zwei Mikrofasertücher in ihren verbeulten Renault Laguna, 226 000 Kilometer auf dem Tacho, und fährt weiter, zum nächsten Treppenhaus in Stutensee. Ihr Navigationsgerät piepst, wenn sie zu schnell fährt, und es piepst oft an diesem Tag. Die Zeit zwischen ihren Putzjobs ist knapp. »Jeder Mensch hat ein Talent«, sagt sie, »und meines ist das Putzen.«

»Glas und Spiegel nur mit warmem Wasser, Spülmittel und Mikrofasertüchern reinigen. Glasreiniger sind unter Profis verpönt!«

Petra Weingarts Leben ist Arbeit. Diese Arbeit hat sich in ihr Gesicht eingegraben und in ihre Knochen. Petra Weingart arbeitet immer, sie geht nicht ins Kino oder ins Freibad. Im Urlaub war sie erst ein einziges Mal, eine Woche in einer Pension im Schwarzwald am Titisee, 30 Euro die Nacht. Sie hat sich ein Arbeitspensum zugelegt, das fast menschenunmöglich erscheint. Aber dieses Land hält nicht viele Möglichkeiten bereit für Menschen mit wenig Ausbildung, die nichts anderes als ihre Arbeitskraft zu bieten haben. Trotzdem will Petra Weingart ein anständiges Leben führen: Arbeitslosigkeit, Hartz IV oder andere staatliche Unterstützung kämen für sie nicht infrage. »Dann arbeite ich lieber wie ein Tier.«

Anfang dieses Jahres kochte die Diskussion über Sozialschmarotzer hoch, über Menschen, die das Hartz-IV-System ausnutzen und sogar trotz guter Ausbildung lieber Geld vom Staat kassieren als zu arbeiten – weil sie damit am Ende des Monats ohne Anstrengung mehr haben, als sie in Billigjobs verdienen könnten. Zweifelsohne hat sich die Arbeitswelt in Deutschland verändert. Es gibt immer mehr gering bezahlte Jobs in prekären Arbeitsverhältnissen und zu wenig gut bezahlte Arbeit für alle. Viele Menschen schaffen es kaum noch, ihren Lebensunterhalt zu verdienen: Jeder Elfte braucht Geld vom Staat. Über die, die sich in den Schlupflöchern des Sozialstaates verstecken und gering bezahlte Arbeit verweigern, hetzten die Medien und Politiker: Von einer neuen Faulheit und dem Niedergang des Wertes von Arbeit war die Rede. Guido Westerwelle sprach von »anstrengungslosem Einkommen« und Zuständen »spätrömischer Dekadenz« unter Arbeitslosen. Eine Frau wie Petra Weingart scheint bei dieser Diskussion wie ein Wesen aus einer fremden Welt.

(»In meinem Job ist ein gutes Leben nur mit viel Arbeit möglich – dann mach ich das eben so«, sagt Petra Weingart. Wie sie ihr Leben für die Arbeit organisiert, lesen Sie auf der nächsten Seite.)

»Käthes Putzteufel« hat sie ihre Ein-Personen-Firma genannt, weil sie Rudi Völler liebt, der mit Spitznamen Tante Käthe heißt. Sie hat sich T-Shirts beflocken lassen mit diesem Schriftzug, auf dem »P« von »Putzteufel« sind kleine Hörner zu sehen. Vor neun Jahren hat sie sich aufgerafft und sich selbstständig gemacht: Damals war sie »ganz sauer auf die Welt« und wollte endgültig fliehen vor einem Leben, das nicht viel Glück für sie bereithielt: Nach einer schwierigen Kindheit nennt sie ihre Eltern heute nur noch ihre Erzeuger. Danach zerbrach auch die Ehe mit ihrem Mann, der heute arbeitslos ist und bei dem zwei ihrer drei Kinder leben, 15 und 16 Jahre; seitdem bezahlt sie deren Unterhalt. Ihr ältester Sohn, 22, ist schon aus dem Haus, auch dem steckt sie Geld zu.

Einen prügelnden Exfreund hatte sie und Schulden, weil sie für seine Anschaffungen bürgte, die er heute nicht mehr bezahlen will. Damals putzte sie bei einer alten Frau, 92 Jahre. Deren Pflegerin bot ihr Hilfe an und ein Zimmer in ihrer Wohnung. Auch Edith Häusler, 62 Jahre, zwei Kinder, zwei Enkel, mütterlicher Typ, verließ einst ihren Mann. Und begann vor zwanzig Jahren ein neues Leben, mit Arbeit, einer eigenen Wohnung. Nun leben die beiden Frauen zusammen in einer Wohngemeinschaft, stützen sich, wo es nur geht. »Edith hat mich gerettet«, sagt Petra Weingart heute. Edith Häusler sagt: »Ich mach mir bei dem Pensum von Petra schon Sorgen.« Aber sie weiß, dass Petra Weingart in ihrem neuen Leben über sich selbst bestimmen will.

»Essigreiniger nie in warmes Wasser geben. Säurehaltige Reinigungsmittel nur in kaltes Wasser – so werden Edelstahl und Chrom besonders schön!«

Wie schafft es ein Mensch, so viel zu arbeiten wie Petra Weingart? Was macht diese Arbeit aus ihr? Der größte Feind in Petra Weingarts Leben heißt Müdigkeit. Sie schläft in zwei Etappen, einmal zwischen ein Uhr nachts und fünf Uhr morgens, und dann noch einmal, wenn es ihr Terminkalender erlaubt, zwischen sieben und zehn Uhr abends, bevor sie in den Waschsalon nach Karlsruhe geht, den sie jeden Abend putzt und dreimal die Woche auch morgens – der größte ihrer Arbeitgeber. Manchmal hat sie zwischen zwei Putzjobs eine Stunde frei. Früher ist sie dann schon mal an den Waldrand gefahren und hat eine Stunde im Auto geschlafen. Bis einmal die Polizei kam, seitdem lässt sie das bleiben.

Morgens, wenn ihre drei Wecker um fünf Uhr klingeln, verteilt auf Schrank, Fensterbank, Schreibtisch, denkt sie manchmal, nein, ich kann nicht, heute nicht. Aber dann sagt sie sich: »Hallo, schau dich an, du bist jemand, du verdienst eigenes Geld!«, und springt aus dem Bett; reißt die Fenster auf, kaltes Wasser ins Gesicht, Nivea-Creme, eine Zigarette zum Kaffee. Manchmal muss sie sich vor dem Badezimmer-spiegel anschreien, damit sie wach wird. Dann aber zieht sie ihre Latzhose an, steckt sich eine Spachtel in die Hosentasche für am Boden festgeklebte Kaugummis, zählt ihre Schlüssel und fährt los.

Bis zu 25 Tassen Kaffee trinkt sie am Tag; Powerdrinks hat sie manchmal dabei, auch Traubenzucker, Magnesium gegen Krämpfe. Zum Abendessen holt sich Petra Weingart meist ein Thunfischsandwich an der Tankstelle, nur ganz selten bestellt sie schon auf dem Weg nach Hause beim Chinesen die Nummer H 47 oder holt sich einen Döner. Und manchmal stellt Edith Häusler ihr auch ein paar Käsespätzle hin, »damit sie mal wieder etwas Warmes zu essen bekommt.« Zwischen acht und zehn Uhr abends ist ihre beste Zeit, die einzigen freien Minuten am Tag. Ihre Mitbewohnerin Edith sagt dann: »Iss doch langsam!«, aber Petra Weingart schlingt, weil sie nur diese zwei Stunden hat, bis sie wieder den Waschsalon putzt – und in jeder kostbaren Minute lieber schläft als isst.

Nachts geht sie mit Socken ins Bett, weil ihr Blutdruck nach der Arbeit unten ist, und nicht selten ist sie so müde, dass ihr der Weg zum Klo fast zu weit ist. Silvester oder ihren Geburtstag, der immer wieder mal auf Karfreitag fällt, verschläft sie – aber dieses Jahr hatte Edith Häusler ihr eine Schüssel Nudelsalat in den Kühlschrank gestellt, da hat sie sich gefreut. Nur einmal hat Petra Weingart ihre Wecker überhört, am Weihnachtsmorgen: Sie hätte den Waschsalon aufsperren und putzen sollen, vor zwei Jahren war das. Wenn sie davon erzählt, hört es sich an wie ein tiefer Einschnitt in ihrem Leben: Das peinlichste Erlebnis, das sie je hatte, nennt Petra Weingart es.

»Ruß, Teer und Fett mit alkalischen Seifen, Edelstahl und Feinstein mit sauren Reinigern putzen, Kalk und Urin mit Säure entfernen. Niemals Säure und Chlor zusammen verwenden!«

Sie sitzt nun in der Küche ihrer Frauen-Wohngemeinschaft und raucht eine Zigarette zum Kaffee, isst ein Wiener Würstchen. Hundeporzellanfiguren und Topfpflanzen stehen herum, geblümte Vorhänge am Fenster. Es ist kurz vor acht am Abend, die kostbaren zwei freien Stunden ihres Tages. In ihrem Schlafzimmer stehen ein paar einfache Möbel, eine Schreibmaschine für ihre Rechnungen und ein Bett, auf dem Plüschtiere liegen. An die Tür aber hat sich Petra Weingart ein Poster gehängt, knallrote Schrift auf blauem Grund: »Willkommen im Zentrum der deutschen Wirtschaft: Das Handwerk.« Darauf ist sie stolz: dass sie jetzt Unternehmerin ist, nicht mehr für Gebäudereinigungsfirmen im Akkord arbeitet.

Sie ist nun ein tüchtiges Rädchen der deutschen Wirtschaft und bekommt viel Lob von ihren Auftraggebern. Aber Lob ist ihr peinlich. Lieber hört sie: »Mädchen, ich brauch dich morgen, bitte.« Solange sie das Glück hat, Aufträge zu haben, will sie hart arbeiten. Auf keinen Fall will sie das Schicksal herausfordern und Aufträge ablehnen. Wer weiß, was kommt – in diesem Land scheint den Menschen das Grauen jederzeit möglich, der Absturz ins Bodenlose nur ein paar Tage ohne Arbeit entfernt. Wehe, du wirst arbeitslos.

»Alles, was aus Holz ist, mit warmem Wasser reinigen, bei Parkett Pflegeemulsion, bei Möbeln Orangenreiniger dazu!«

Petra Weingart hat wie viele Menschen in diesem Land keine Ausbildung. Alles, was sie kann, hat sie bei früheren Arbeitgebern gelernt. Aber sie hat aufgepasst dort und ist aufgestiegen zur Vorarbeiterin. Auch heute sind Glas- oder Sondergrundreinigung kein Problem für sie, auch nicht Hausgrund- und Bauendreinigungen in Häusern, die vermietet werden oder gerade gebaut worden sind. Sie ist sogar in der HACCP-Desinfektionsreinigung ausgebildet, die Räume keimfrei hinterlässt und von der NASA erfunden wurde. Gewissenhafte Auftraggeber machen nach so einer Reinigung einen sogenannten Bakterienabklatsch vom Boden, und sie sagt: »Bei vier Abklatschen war nur einmal ein Erreger dabei!«

Das Einmaleins des Putzens spult sie wie eine Einserschülerin herunter, Sätze wie: »Erst das Wasser, dann die Säure, sonst passiert das Ungeheure!« Und dann schimpft sie über Duftsteine in Kloschüsseln, die das Porzellan so zerstören, dass sie die Überreste der Steine nicht mal mit 33-prozentiger Salzsäure aus der Apotheke wegkriegt. Das ist die Welt von Petra Weingart, und ihr Fachwissen macht sie stolz.

(Auf der nächsten Seite lesen Sie, warum Petra Weingart niemals auf ihre Arbeit verzichten möchte und warum ihr Kürzertreten so schwer fällt.)

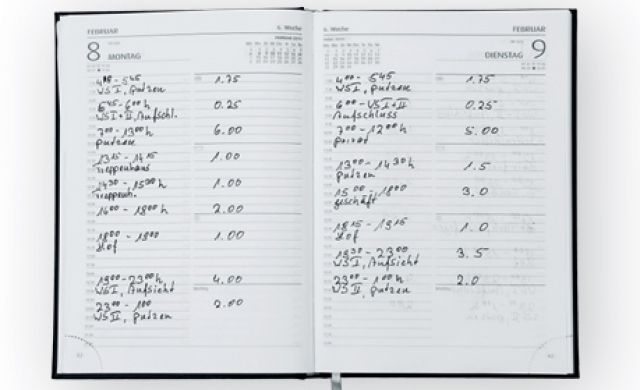

Petra Weingart arbeitet doppelt, ja, oft dreimal so viel wie ein durchschnittlicher Deutscher: „In meinem Job ist ein gutes Leben nur mit viel Arbeit möglich - dann mach ich das eben so." Ihr Terminkalender zeigt zwei Tage im Februar, an denen sie 19 und 17,5 Stunden geputzt hat. Was sie zu diesem Arbeitspensum sagt? „Das waren zwei super Tage.“

Im Herbst packt sie auch Gartengeräte in ihren Laguna, und im Winter trägt sie Wollhandschuhe unter den Gummihandschuhen, wenn sie die Glasfronten der Geschäfte putzt, sonst frieren ihr die Finger ein. Im Sommer verzichtet sie auf Gummihandschuhe: »Ich hab sonst kein Gefühl fürs Putzen.«

»Ein Tropfen Wasser, der perlt, kann keinen Schmutz aufnehmen – ein Tropfen, dessen Oberflächenspannung mit Reinigungsmitteln herabgesetzt wurde, zerfließt und kann Schmutz binden!«

Eine Tagegeldversicherung hat sie abgeschlossen, damit sie niemanden zur Last fällt, falls sie krank wird, und eine private Rentenversicherung, für später. Einmal ist sie zusammengeklappt während einer 120-Stunden-Woche, ein Schwächeanfall; da riet ihr der Arzt, ihr Pensum zurückzufahren. Seitdem hält sie sich den Sonntag frei. Früher hatte sie am Sonntag auch noch Semmeln in einer Bäckerei verkauft. Jetzt schläft sie sonntags durch oder macht ihre Buchhaltung. Alles läuft bei ihr auf Rechnung, jeden Cent kriegt das Finanzamt von ihr, sagt Petra Weingart, ordentlich soll das Leben sein, nicht so wie bei den Polinnen, die ihr den Job kaputtmachen!

Der Arzt hat ihr damals auch geraten, auf ihren Fahrten zu den Arbeitsstellen mal eine Wellness-CD einzulegen, der inneren Ruhe wegen: »Aber da schlaf ich ja ein.« Das Schlimmste für sie wäre eine Verletzung der Schulter, einen Kapselriss hatte sie mal: »Da musste ich mit dem anderen Arm putzen. Ein kaputtes Bein ist nicht so schlimm: Das kann ich hinterherziehen.«

Menschen, die nie arbeitslos waren, sagen gern mal: »Dann würde ich halt putzen gehen.« Wie es ist, in einem der niedrigst bezahlten Jobs in Deutschland zu arbeiten, stellt sich kaum einer vor. Petra Weingart gibt ihr Bestes in einem Beruf, für den die Bundesregierung seit März dieses Jahres einen Mindestlohn von 8,40 Euro verabschiedet hat. Proteste der Gewerkschaft und ein Streik der Gebäudereiniger gingen voraus. Trotzdem bekommen nicht alle der 830 000 Beschäftigen auch wirklich mehr Geld für ihre Arbeit: Unternehmen umgehen die Verordnung, indem sie die Anforderungen pro Stunde steigern, sodass am Ende zwar ein höheres Einkommen auf der Gehaltsabrechnung steht, der Arbeitsaufwand aber auch gestiegen ist. Oder sie stufen Arbeit als Schulungsmaßnahme oder Praktikum ein. Es herrscht ein gnadenloser Preisunterbietungskampf, der vor allem auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird.

Petra Weingart kontert in diesem Preiskampf mit guter Arbeit und einem fast unwirklich erscheinenden Einsatz. »Wenn ich gut und fleißig bin, merken das die Leute«, sagt sie. Sie berechnet 17 Euro die Stunde, von denen ihr nach den gesetzlichen Abzügen zwischen acht und neun Euro zu versteuernder Stundenlohn bleiben. Ungefähr 3 000 Euro brutto verdient sie so im Monat, nicht wenig. Aber ihr bleibt nicht viel, private Kranken-, Renten- und Tagegeldversicherung gehen davon weg, 350 Euro Miete, 180 Euro für Essen und Trinken, 400 Euro, um Schulden abzubezahlen, 440 Euro Unterhalt für ihre Kinder. Weniger Arbeit wäre ein Problem für Petra Weingart.

Wie sie dieses Leben meistert? »Man gewöhnt sich daran.« Ihre Mitbewohnerin beschwört sie oft: »Übertreib’s nicht!«, dann antwortet Petra Weingart: »Nur diese Woche noch.« Aber im Stillen weiß Edith Häusler, dass ihre Mitbewohnerin weitermachen wird. Arbeit bedeutet für Petra Weingart Selbstbestimmtheit. Sie hat ihr eigenes kleines Reich geschaffen, in dem sie sich frei bewegen kann. Und vielleicht werden eines Tages ihre Träume wahr: ein zuverlässiges Auto, einen Fiat Duplo, höchstens fünf Jahre alt. Und irgendwann eine Wohnung mit Badewanne. Seit zehn Jahren hat sie nur geduscht. »Wenn ich dranbleibe, schaff ich das.« In fünf Jahren vielleicht, vielleicht auch in sieben. Erst dann will Petra Weingart kürzertreten.

Noch eine Zigarette, noch einen Kaffee. Sie blickt auf ihre Fingernägel. Die hält sie immer sauber, darauf achtet sie. Sie kenne viele Menschen, sagt sie, die ähnlich hart arbeiten wie sie. Die zwei, drei Jobs haben, um sich ihr Leben finanzieren zu können, als Kfz-Mechaniker, im Sicherheitsdienst, im Supermarkt. Die bloß nicht runter wollen, nicht zu Hartz IV, in die Trägheit, ins menschliche Aus. Wie ein Monster hat sich Hartz IV im Leben der Menschen aufgebaut. Hartz IV heißt Stillstand, Arbeit heißt Fortkommen, Teil der Gesellschaft sein. Petra Weingart hat sich für diesen Weg entschieden, und sie geht ihn – auch wenn sie diese Entscheidung jeden Tag im Rücken und den Armen spürt, die sie abends manchmal nicht mehr heben kann. Es macht sie wütend, wenn sie jemanden im Fernsehen sieht, der nicht arbeiten will, Harzer aus Berlin: »In Berlin, da kannst du echt ein ruhiges Leben haben. Aber jeder kann doch was tun, und sei es nur auf andere Kinder aufzupassen. Ich könnt’ nicht ohne Arbeit.«

Hier in Karlsruhe, da ginge das gar nicht mit dem Hartz IV – was würden die Leute sagen! Hier raunen sich die Leute zu: »Geh schaffe!«

»Aber so viel wie du schafft keiner!«, sagt Edith Häusler.

»Ich schaff halt für alle anderen mit«, sagt Petra Weingart.

Ist sie, Petra Weingart, das Arbeitstier, die 85-Stunden-Frau, eine Heldin unserer Zeit? Oder ein Opfer ungerechter Verhältnisse? Petra Weingart bläst den Rauch aus und drückt die Zigarette in den Aschenbecher. »Weiß nicht«, sagt sie. »Zumindest kann ich stolz sein. Nichts und niemanden brauch ich. Und ich bin nicht arm. Es gibt viele Menschen, denen es schlechter geht als mir.« Dann springt sie auf. Zur Arbeit, zum Waschsalon.

----

Als die Waschmaschine des Fotografen Frederik Busch, 35, kaputt war, wusch er in einem Waschsalon. Dort traf er zu jeder Tages- und Nachtzeit auf Petra Weingart. Wie viel sie denn arbeite, fragte er Weingart eines Tages. »Eigentlich immer«, antwortete sie. Kurze Zeit später besuchte Busch sie mit der Redakteurin des SZ-Magazins Kerstin Greiner. Dafür hatte sich Weingart viel Zeit freischaufeln und Termine umschichten müssen. Zum Abendessen empfahl sie den beiden die Gaststätte »Waldfrieden« in Hochstetten am Rhein: Nicht nur wegen des guten Essens, sondern auch »weil die Küche so sauber ist, dass man vom Boden essen könnte« – und dabei zwinkerte sie verschwörerisch.

Fotos: Frederik Busch