Meine Familie ist schon völlig verkorkst. Wenn ich vorschlage, Tretboot zu fahren, schauen sie mich erwartungsvoll an. »Oder?«, fragen sie. »Wie, oder?«, frage ich zurück. »Du schlägst doch immer mehrere Sachen vor, damit wir uns was aussuchen können«, sagen sie. Ich reibe mir die Stirn. Es stimmt, und ich komme nicht mehr davon weg: Ich pitche mein Leben.

Es ist mir erst gar nicht aufgefallen, aber wenn es darum geht, was zu unternehmen, was zu essen oder was zu gucken, verhalte ich mich wie jemand von der Werbeagentur, der einem anspruchsvollen Kunden drei Vorschläge für eine neue Kampagne unterbreitet, also pitcht. Die Durchökonomisierung unserer Lebensverhältnisse ist lange bekannt, aber das hier ist jetzt die Mad-Menisierung des privaten Alltags.

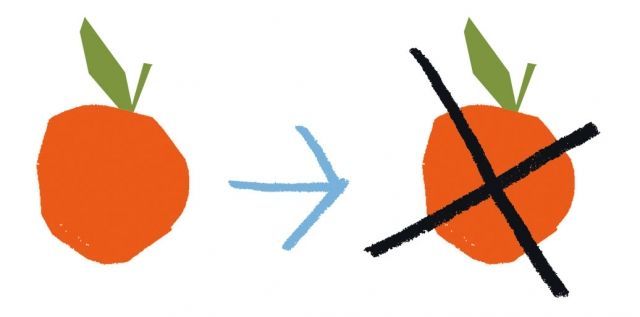

Früher arbeitete ich in einer Firma, für die ich auch ab und zu in Runden saß, in denen einem was gepitcht wurde. Einmal fragte ich hinterher die Frau von der Agentur, warum sie immer drei Vorschläge machen. Während sie den Beamer einpackte, erklärte sie mir: Ein Vorschlag sei immer der, den sie selbst favorisieren, dann gebe es einen, der auch noch okay wäre für sie, und einer ist die Abschussvariante, damit der Kunde sich leichter entscheiden kann und das Gefühl bekommt, richtig was bewirkt zu haben.

Ich stelle fest, dass ich dieses Verhalten übernommen und zum festen Teil meines Alltags gemacht habe. Um in der Familie und im Freundeskreis meinen Willen durchzusetzen, pitche ich. Was man am Wochenende macht, was man sich gemeinsam auf Netflix anschaut, wohin man zum Abendessen geht. In einer Welt, die vor Optionen überquillt, muss man sich für alles, was man vorschlägt, die besten Argumente zurechtlegen und sie kurz und knackig aufbereiten. Denn das familiäre Publikum hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne.

Das war alles nicht geplant, es hat sich von allein ergeben. Damit ich die Schulbrote nicht immer am Ende der Schulwoche klumpenweise entsorgen muss, pitche ich morgens den Kindern, was sie auf die Stulle haben könnten. Salami? Gouda? Schmelzkäse? Salami ist meine bevorzugte Variante, denn die Wurst wellt sich schon ein bisschen am Rand, sie muss langsam weg. Gouda wäre okay, aber den würde ich lieber für auf die Lasagne heute Abend aufheben. Der Schmelzkäse ist die Abschussvariante, damit die Salami besser klingt, den habe ich praktisch schon im Supermarkt nur als Abschussvariante gekauft. Die Kinder wollen Gouda. Ich nicke und bringe dann noch mal die Salami ins Spiel, hey, so ’ne schöne Salami, Hauch Pfeffer dabei … »Was hast du mit der Salami?«, fragt der 13-Jährige. »Du klingst verzweifelt, Papa.«

Was kommt als Pausenbrot in die Tüte? So eine Frage sollte man taktisch durchdenken, ehe man sie den Gremien vorträgt.

Teufel auch, man darf sich nichts anmerken lassen. Also arbeite ich neben allem anderen jetzt noch daran, die Qualität und Technik meiner Pitches zu verbessern. Es ist super kompliziert, erst recht im Freundeskreis, wenn so erschwerende Faktoren hinzukommen wie die Empathie der anderen. »Mir ist eigentlich egal, wo wir hingehen«, sagt der Freund bei der Mittagsverabredung. Ich möchte unbedingt zum Mexikaner, kann das aber nicht offen sagen, da ich unmöglich die Verantwortung übernehmen will, wenn ihm danach die Bohnen schwer im Magen liegen. Also bringe ich eine benachbarte Betriebskantine (Abschussvariante) ins Spiel und den üblichen Italiener. »Da gehen wir doch ständig hin«, sagt er. »Ist aber halt auch einfach gut bei Enzo«, sage ich und füge listig hinzu: »Aber wir können natürlich auch mal Mexikanisch probieren, wenn du magst.« Das muss von ihm kommen! Aber von wegen listig. Er haut mir auf die Schulter und sagt: »Ich merk doch, dass du Penne arrabbiata willst. Andiamo!«

Muss ich offensiver auftreten, statt immer Dreierpakete zu schnüren? Warum pitche ich meine Städtereise zwischen einem teuren Cluburlaub und der langweiligen Ostsee, statt einfach zu sagen, ich will zwei Wochen nach Lissabon? Vielleicht bin ich im Herzen ein Demokratiefeind. Ich ahne schon vorher, die Argumente der anderen würden mich nur langweilen. Vermutlich geht es Erdoğan und Trump genauso. Außerdem habe ich festgestellt, dass man in diese Rolle einfach reingerät und dass es sehr schwierig ist, sich daraus zu befreien: In jeder sozialen Konstellation gibt es einen, der pitcht, und einen, der sich zurücklehnt, die Arme verschränkt und sich das alles mit wohlwollendem Desinteresse anhört, um dann am Ende eine Wahl zu treffen.

Zumindest sind das die Beziehungen, die einigermaßen harmonisch verlaufen. Wenn ein Pitcher auf einen Gegen-Pitcher trifft, bricht Chaos aus, und man kommt nie zum Mittagessen, schon gar nicht in Lissabon. Die Kinder tendieren in diese Richtung. Auf den Salami-Gouda-oder-Schmelzkäse-Pitch antwortet die Neunjährige: »Oder ich hol mir noch was vom Bäcker auf dem Weg. Oder du gibst mir Geld für den Schulkiosk. Oder ist noch Geburstagskuchen da?« Erschöpft suche ich Münzen für den Schulkiosk und schmiere mir ein Schmelzkäsebrot, großzügig, denn es ist noch viel davon da.

Illustration: Pawel Milder