Es gibt Texte, die werden geschrieben, um nie gelesen zu werden. Sogar ihr Name wird meist nur als Kürzel verwendet: AGBs. Allgemeine Geschäftsbedingungen. Sie sind eine Art Türsteher für die digitale Welt, an dem jeder vorbei muss, der E-Mails schreiben oder per Skype telefonieren will, man braucht sie für Videos, Musik, Infosuche, Speicherplatz, soziale Netzwerke, Kleinanzeigen oder Landkarten. Statt den Ausweis zu zeigen, klickt man auf ein Häkchen: gelesen, akzeptiert, und weiter geht’s.

Der britische Computerwissenschaftler Tom Rodden hat untersucht, wie lange Menschen diese rund dreitausend Wörter langen Vertragsmonster tatsächlich anschauen. Sein Ergebnis: anderthalb Sekunden – zweimal blinzeln. Um sie tatsächlich zu lesen, müsste jeder Mensch rein rechnerisch etwa drei Monate im Jahr nichts anderes tun. Und die Klauseln sind so kompliziert, dass man schon fast einen Jura-Abschluss bräuchte, um sie wirklich zu verstehen.

AGBs sind die Geschäftsgrundlage der digitalen Wirtschaft. Sie haben Facebook-Gründer Mark Zuckerberg zum Milliardär gemacht und Google zu einem der wertvollsten Unternehmen – obwohl ihre Dienste kostenlos sind. Warum, das steht beispielsweise in den Facebook-Nutzungsbedingungen, §1, Absatz 1: »Deine Privatsphäre ist uns sehr wichtig.« Also die persönlichen Daten. Nicht der Datenschutz.

Gratisdienste wie Facebook und Google lassen sich statt mit Geld lieber mit Informationen über uns entlohnen. Unsere persönlichen Daten machen sie dann zu Geld. Wie, das steht in den Paragrafen der AGBs.

Die Betreiber des Computerspielehändlers Gamestation haben zum Spaß vor ein paar Jahren kurzzeitig die Klausel in ihre Online-AGBs eingefügt, dass jeder Nutzer dem Unternehmen seine Seele verkaufe. Mehr als 7500 Nutzer haben zugestimmt. Die meisten hatten wohl nur zweimal geblinzelt.

Um drei Minuten Should I Stay or Should I Go zu hören, müsste man strenggenommen vom Kauf des Computers bis zum Hören des Songs bei normaler Lesegeschwindigkeit fast drei Stunden addierter Vertragswerke von Computer, Betriebssystem, Programmen und iTunes Store lesen. Für das Anhören von CDs war keine Sekunde Vertragsarbeit notwendig. Wer hätte früher schon einen Vertrag akzeptiert, der im Tausch für ein Lied das Recht verlangt, weltweit private Informationen über den Hörer zu verteilen?

Der AGB-Rausch ist relativ neu. Begonnen hat alles damit, dass amerikanische Webdienste nach dem 11. September 2001 vom Staat verpflichtet wurden, User-Daten zu sammeln – und den Verkauf dieser Daten dann als Geschäftsmodell entdeckten, sagt der Regisseur Cullen Hoback, der letztes Jahr in den USA den preisgekrönten Dokumentarfilm Terms and Conditions May Apply herausgebracht hat, der sich kritisch mit den AGBs befasst. Er nennt die Endlostexte den größten Betrug unserer Zeit – weil sie Firmen eine ungeahnte Macht über Kunden verleihen, ohne dass Kunden etwas davon hätten. Hoback erzählt von Kreditkartenlimits, die sich plötzlich scheinbar ohne Grund änderten. Von Versicherungsraten, die nach dem Kauf von ein paar Flaschen Bier plötzlich anstiegen. Von Bürgern, die verhört wurden, weil sie nach Gift gegoogelt hatten. Dass solche als verdächtig oder geschäftlich wertvoll eingestuften Suchanfragen an Behörden oder Firmen weitergegeben werden dürfen, ist laut AGBs ausdrücklich erlaubt. Durch das achtlose Anklicken der Geschäftsbedingungen im Web geben wir freiwillig so tiefe Einblicke, dass Obama sich seine NSA fast schon sparen könnte.

Damit das so bleibt, beschäftigen Unternehmen Armeen spezialisierter Rechtsanwälte, die nichts anderes tun, als die AGBs zu verfassen und rechtlich abzusichern. Rund 500 Privacy-Experten habe man allein für Microsoft ausgebildet, erklärt Sam Pfeifle von der International Association of Privacy Professionals (IAPP), der weltgrößten Vereinigung für AGB-Spezialisten. Und der Bedarf an solchen Fachleuten steigt rasant. Im Jahr 2001 hatte man 300 Mitglieder. Heute sind es rund 16 000.

Die Hauptaufgabe all der Anwälte zur Betreuung der AGBs scheint die maximale Verschleierung von Ungeheuerlichkeiten zu sein. Und darin sind sie gut. Immerhin haben sie fast alle Deutschen dazu gebracht, auf ihre Grundrechte zu verzichten.

Zum Beispiel bei Facebook – AGB §2, Absatz 1 – erteilen wir »eine nicht-exklusive, übertragbare, unterlizenzierbare, gebührenfreie, weltweite Lizenz zur Nutzung jeglicher IP-Inhalte«, die geistiges Eigentum sind wie Bilder, Videos und Musik. Und zwar auch jener, die wir »im Zusammenhang mit Facebook« posten (was auch immer das sein soll). Dass darunter auch Bilder der Privatsphäre fallen, die durch die deutsche Verfassung eigentlich vor Missbrauch geschützt ist, interessiert die Firma nicht.

Muss sie auch nicht – schließlich stimmt jeder Nutzer einer Datenverwendungsrichtlinie zu. Durch diese erlauben wir dem Unternehmen, private Informationen auszuwerten, wie Namen, Geburtstag, Geschlecht, E-Mail, momentaner Aufenthaltsort, mit wem wir befreundet sind, was wir über andere denken, und was andere uns zuschreiben.

Und weil die Heerscharen an Anwälten, die diese Textungeheuer verfassen, offenbar auch in Psychologie geschult sind, klingen heikle Abschnitte der AGBs oft besonders kuschelig. »Dein Vertrauen ist uns wichtig«, schreibt Facebook und verspricht, persönliche Daten nicht zu teilen mit anderen, »es sei denn (…) mit Dienstleistern«, oder man selber habe die Genehmigung erteilt, oder es sei generell darüber informiert worden – in diesen AGBs.

Doch der dreisteste Versuch, den in Deutschland vorgeschriebenen Datenschutz zu umgehen, ist bei Facebook in §17, Absatz 1 versteckt: die Erlaubnis, persönliche Daten in die USA auszuführen – wo wiederum viel niedrigere Grenzen der Auswertung und Weitergabe gelten.

Kläger müssen vor private Schiedsgerichte. Dort haben sie oft schlechte Chancen.

Und AGBs sind drauf und dran, in einen weiteren Bereich unseres Lebens einzudringen, den man eigentlich nicht mit fremden Menschen teilen möchte: die eigene körperliche Befindlichkeit. Die amerikanische Firma Fitbit verkauft Armbänder, die Jogger tragen können, um ihre Schritte zu zählen und ihren Kalorienverbrauch zu bestimmen. Laut AGB stimmt man als Träger zu, dass Bewegungsmuster, Aufenthaltsort und Essgewohnheiten in die kalifornischen Datenbanken des Unternehmens hochgeladen werden, um sie gegebenenfalls mit einer »Community« zu »sharen«. Mit der Nutzung des Dienstes, so die AGB, »verzichtest du hiermit auf sämtliche Persönlichkeitsrechte und Rechte auf Privatsphäre im Zusammenhang mit vom Benutzer erstellten Inhalten«. Nicht nur sind Persönlichkeitsrechte im Grundgesetz verankert und grundsätzlich nicht abtretbar – digitale Fitnesshelfer wie Fitbit könnten auch ein super Überwachungstool sein, mit dem US-Geheimdienste den Körperzustand von Nutzern auswerten können oder Dritte auch ohne viel technisches Verständnis die Sex-Frequenz von Paaren vergleichen können, wie die Autoren Christian Grasse und Ariane Greiner in ihrem Buch Mein Digitales Ich erklären.

Dass Fitbit in den AGBs Kunden duzt, ist Hinweis darauf, wie Dienste ihre Nutzer durch einen kumpelhaften Tonfall von ihrer Dreistigkeit ablenken wollen. Viele Firmen verpflichten Kunden, die gegen das Unternehmen klagen, dies ausschließlich vor kalifornischen Gerichten zu tun. Laut Apple-AGBs beispielsweise in Santa Clara County. Der Konkurrent Microsoft schloss in seinen vor zwei Jahren erlassenen Geschäftsbedingungen (»Terms«) den Staat so weit wie möglich aus. Kläger müssen vor private Schiedsgerichte. Dort haben sie oft schlechte Chancen.

Einige Firmen, wie der kürzlich für 19 Milliarden Dollar an Facebook verkaufte Textnachrichtendienst WhatsApp, gehen noch weiter: Dort wurden die AGBs lange ausschließlich in englischer Sprache angeboten – bis das Berliner Landgericht Ende Mai einer Klage der Vebraucherzentrale Recht gab, dass die Geschäftsbedingungen »unzumutbar« seien und übersetzt werden müssen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig – und einwandfrei zu verstehen wären die AGBs auch auf deutsch kaum. Manche Absätze sind allein durch ihre Schreibweise kaum lesbar. »Wenn ich verhindern wollen würde, dass jemand einen Text liest, würde ich ihn in Großbuchstaben in einer kleinen Serifenschrift verfassen«, erklärt ein Typograf in Cullen Hobacks Dokumentarfilm. Auf diese Art werden in AGBs die besonders heiklen Kapitel gestaltet – oft Rechteabtretungen und der Verzicht auf Schadenersatz.

Das große Finale ist ein kurzer Satz. Wer auf dem Smartphone-Bildschirm durch die 40 000 Zeichen – etwa zehn A4-Seiten – WhatsApp-AGBs scrollt, entdeckt neben lustigen Sprüchen (»Wir können dich aus…unserem Dienst ausschließen…wenn du nervst.«) – eine Zauberformel: WhatsApp könne seine Bedingungen »jederzeit« ändern. Ohne dass der Nutzer darüber informiert werden muss. Wir wissen also gar nicht, welchen Dingen wir da zustimmen. Und das ist keineswegs ein Einzelfall. Jeder der googelt, unterzeichnet damit automatisch die Google AGBs. So steht es bei Google, ganz unten im Suchfenster. Es ist, als würden wir mit geschlossenen Augen in ein Nebelmeer rasen.

Die meisten Nutzer nehmen das alles achselzuckend hin. Aber für das, was daraus folgen kann, gibt es einen Präzedenzfall: Als Facebook 2009 über Nacht seine Privatsphäre-Einstellungen änderte, wurden auf einen Schlag Millionen privat gemeinter Äußerungen öffentlich: Lästereien gegen Chefs und Belege für Seitensprünge waren plötzlich für alle Welt sichtbar. Wie viele Ehen zerbrachen und Jobs gekündigt wurden, ist nicht dokumentiert, aber weltweit formierte sich ein erster großer Protest gegen die AGBs.

Und immer mehr Menschen erkennen, dass man arglose Internetnutzer (also: fast alle) davor schützen muss, mit ein paar Klicks ihre Grundrechte an Konzerne abzutreten. Thomas Hoeren, Professor für Internetrecht an der Uni Münster, erklärt: »Die meisten dieser Unverschämtheiten sind in Deutschland überhaupt nicht erlaubt.« Weder die stillschweigende Einverständniserklärung noch der Zwang, vor fremden Gerichten erscheinen zu müssen, oder der Verzicht auf Persönlichkeitsrechte. Man solle sich bloß nichts vormachen lassen. Das Bürgerliche Gesetzbuch regelt in §305ff ziemlich deutlich, was in Deutschland in AGBs stehen darf. Und vor allem: was nicht. Deutsche Gerichte haben mehrfach die AGBs von Google und Facebook als unrechtmäßig zurückgepfiffen, weil Nutzer sich, unterstützt von Anwälten, gegen die Bedingungen gewehrt haben. Deshalb gibt es bei Facebook einen Extra-Paragrafen für deutsche Nutzer – der zusichert, dass sich die Firma besonders viel Mühe gibt, die Privatsphäre zu schützen. Nur um ein paar Absätze weiter zu erwähnen, dass Usernamen und Profilbild für Werbungen benutzt werden dürfen. Doch es regt sich Widerstand, Internetnutzer lassen sich heute von den großen Konzernen nicht mehr alles gefallen. Im Mai erkämpfte ein Spanier vor dem Europäischen Gerichtshof gegen Google das »Recht auf Vergessen« von Webinhalten.

Das ist ein Anfang und zeigt: Wir können nicht einfach weiter so tun, als ob unsere gespeicherten Unachtsamkeiten irgendwann von allein verpuffen würden. Es ist wie mit dem Klimawandel. Es muss ein Umdenken her – auch wenn es unbequem ist. Nicht jeder kann alle AGBs lesen – aber man kann zusammen mit Verbraucherverbänden gegen die AGBs klagen. Bis dahin liegt die einzige Rettung in den AGBs selber. Denn einen Ausweg aus dem Vertragswerk enthalten sie alle. In den aktuellen Facebook-AGBs, §15, klingt das so: »Du kannst außerdem jederzeit dein Konto löschen oder deine App sperren.« Die Folge: »In all diesen Fällen wird diese Erklärung beendet.« Doch schon der folgende Satz relativiert wieder alles: »wobei die folgenden Bestimmungen ihre Gültigkeit beibehalten: 2.2, 2.4, 3–5, 8.2, 9.1–9.3, 9.9, 9.10, 9.13, 9.15, 9.18, 10.3, 11.2, 11.5, 11.6, 11.9, 11.12, 11.13 und 15–19.« Verstanden und einverstanden?

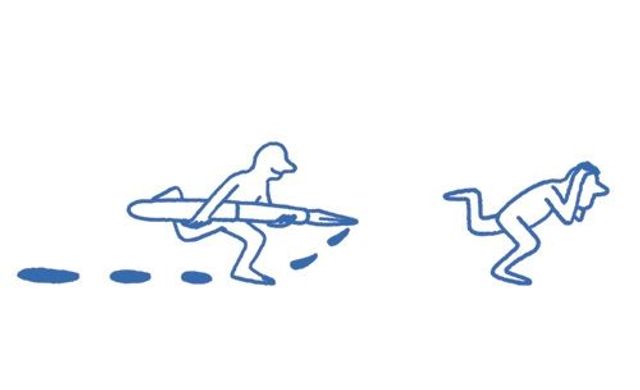

Illustration: Leonhard Rothmoser