Zum Beispiel hier: 17. Etage, mitten in Manhattan, halbes Stockwerk, siebenmal so groß wie meine Wohnung, für 21 Millionen Dollar. Blick auf den Central Park, auf den Hudson, auf den East River, vier Meter hohe Decken, laut Makler kann der Konzertflügel gern im Esszimmer verbleiben, eine freundliche Zugabe des Verkäufers. Da war ich gestern eine Viertelstunde.

Oder hier: ein Palais in Cannes, herrlichste Côte d’Azur, für 27 Millionen Euro, 3000 qm Wohnfläche, neun Bäder, ein schier endloses Grundstück inklusive Pool und Tennisplatz, eigenem See und Hubschrauber-Landeplatz. Dazu eine Weinkellerei und mehrere Hausangestellte, die selbstverständlich gern auch für mich arbeiten würden. Da war ich heute früh zehn Minuten.

Na ja, ich war nicht körperlich da. Aber ich habe mich dort umgesehen. Beide Immobilien finden sich gerade im Angebot bei einem von diesen Luxus-Internet-Maklern. Sotheby’s International Realty, Christie’s Real Estate, Barnes International Realty und wie sie heißen. Wobei, das Wort Luxus trifft es nicht ganz. Überluxus. Luxusluxus. Die Art von Luxus, die den Stadtrand-Luxus, den wir so kennen vom Spaziergang durch Blankenese oder Bogenhausen, zum Frühstück isst.

Warum schaue ich mir diese Unerreichbarkeiten an? Weil Reisen gerade nicht drin ist. Grenzen dicht, die ganze Welt ein einziges Risikogebiet. Und wenn ich sowieso nur in Gedanken unterwegs bin, muss ich ja nicht auf Holidaycheck bleiben. Dann kann ich auch in die Vollen gehen. Mir Häuser ansehen, in denen ich nie leben werde. Penthouses, die ich nicht mal als Besucher je betreten werde. Man bewundert schließlich auch Gemälde, die man sich im Leben nicht kaufen könnte. So, wie der Kunstkritiker in Thomas Bernhards Alte Meister Tag für Tag vor dem Tintoretto steht und regelrecht darin eintaucht, gehe ich spazieren in 20-Millionen-Prachtbauten.

Je enger es in meiner 1-qm-Homeoffice-Ecke wird, umso ausgiebiger. Während ich mit den Knien unter dem viel zu kleinen Schreibtisch klemme, trinke ich meinen Espresso auf der fußballfeldgroßen Ostterrasse, direkt am Meer. Nachdem ich mir mal wieder den Kopf beim Wechseln der Druckerpatronen angehauen habe, nehme ich einen Nachmittagsdrink im Westflügel, mit Blick auf den Dom. Zwischen zwei Videokonferenzen atme ich kurz durch, auf dem Dach, gleich neben dem Helikopter-Landeplatz.

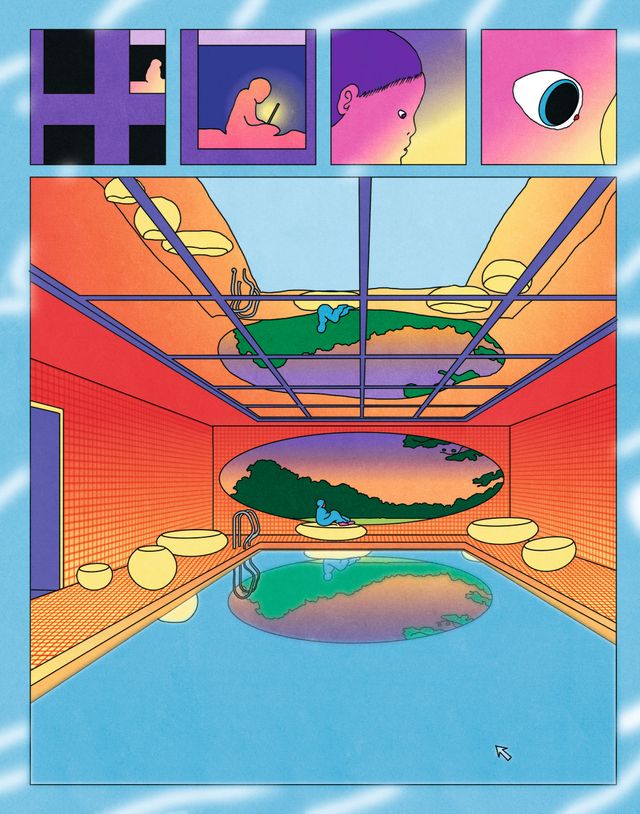

Neid? Null. All diese Wohnungen und Paläste sind so völlig unerreichbar, dass es absurd wäre, sich in irgendeinen Bezug zu ihnen zu setzen. Je aberwitziger der Aberwitz, umso mehr kann ich mich dafür begeistern. Manche Inserate sind so überdreht, als hätte jemand Karl Lagerfeld und Tim Burton mit der Inszenierung beauftragt. Absurd feudale Bildstrecken, perfekt ausgeleuchtete Panoramen, in Szene gesetzt mit Kran und Drohne. Allein die Fotoproduktionen dürften mehr kosten als eine deutsche Eigentumswohnung in Bestlage. Da ragen die Erker, da rocken die Rabatten, da grünen die Gärten wie gemalt von Disney-Designern im Champagnerrausch. Der Kronleuchter reflektiert das Türkis des karibischen Meers, hinter dem 8-qm-Doppelbett ragen praktisch alle Hügel Roms gleichzeitig ins Bild. Ein einziger gigantischer, überbordender, gleißend glitzernd glamouröser Irrsinn.

Und ich, auf der anderen Seite des Bildschirms, mittendrin. Herrlich.

Zurzeit ist oft zu hören, wir alle müssten uns bremsen, realistischer werden, unsere Träume drosseln. Ich sage: ganz im Gegenteil, größer träumen! Eskapismus, go, go, go! Die schönsten Träume sind doch die, die Traum bleiben dürfen. Die sich nicht an der öden Wirklichkeit zernüchtern lassen müssen. Was weiß denn ich, ob ich heute glücklicher wäre, wenn ich diesen einen Traumjob damals gekriegt hätte. Was weiß denn ich, ob es mit S., die ich in der Schule angehimmelt habe, wirklich aufregend geworden wäre. Was weiß denn ich, ob ich im 17. Stock über Manhattan nicht ständig denken würde, ach, jetzt wäre ich gern an der Isar.

Ich kann mir für einen schönen kleinen Moment am Freitagnachmittag vorstellen, wie es wäre, da oben zu leben, fast über den Wolken. Und danach krieche ich dann unter meinen Schreibtisch und suche den blöden Kugelschreiber, der mir vorhin schon wieder runtergefallen ist.