Als sie sich nach 59 Jahren schließlich gegenüberstehen, in der Lobby des »Holiday Inn« in Newcastle, müssen sie nicht mehr reden. Sie erkennen sich ohne ein Wort und schließen sich in die Arme. Es fühlt sich an wie die angenehme innere Leere nach einem Marathonlauf: keine Aufgabe mehr, kein Ziel. Bloß Genugtuung, für kurze Zeit zumindest. Wenn Jenny Lee Smith und Helen Edwards von diesem Moment erzählen, schauen sie sich noch heute, fünf Jahre später, ziemlich glücksbeduselt an.

Ihre Geschichte klingt wie ein Rosamunde-Pilcher-Roman: zwei Mädchen, die in den Fünfzigerjahren im rauen Norden Englands aufwachsen, die eine bei liebevollen Eltern, die andere bei einer selbstsüchtigen Mutter und einem Vater, der sie schlägt. Ihre Leben könnten kaum unterschiedlicher verlaufen – bis sie nach mehr als fünfzig Jahren plötzlich herausfinden, dass sie Schwestern sind, Zwillingsschwestern sogar, da sind sich Jenny und Helen sicher.

An einem Samstag Mitte April sitzen die beiden in Jennys Esszimmer: zwei Frauen Anfang sechzig, schlank und fit und gut gelaunt wie Silver Ager aus der Werbung. Helen ist übers Wochenende mit ihrem Mann zu Besuch. Im Fernsehen läuft Pferderennen, durch das Fenster scheinen die ersten warmen Sonnenstrahlen dieses Frühlings und erhellen zusätzlich die Stimmung im Raum. Es war nicht ganz leicht, Jennys Haus zu finden, weil es versteckt hinter mauerhohen Rhododendronbüschen liegt, am Rand einer kleinen Stadt in der sehr grünen, sehr idyllischen Grafschaft Kent südlich von London. Es ist ein großzügiges Anwesen mit klassischer dunkler Klinkerfassade. Jenny hat Karriere als Golfprofi gemacht. Sie war 1976 die erste Gewinnerin der British Open im Frauengolf und ist danach durch die USA getourt; noch so ein Detail wie aus einem kitschigen Roman.

»Als Dreijährige«, erzählt sie, »bin ich zum ersten Mal auf einem Golfplatz gestanden. Mein Vater hat mir damals einen Holzschläger zurechtgesägt, damit ich den Ball überhaupt treffen konnte.«

Jenny ist als Einzelkind aufgewachsen. Ihr Vater arbeitete als Geschäftsmann, ihre Mutter war Friseurin. Die Familie hatte ein Haus in Newcastle und eine Ferienhütte am Strand, gleich daneben lag ein Golfplatz, so ist sie zu dem Sport gekommen. »Wir waren nicht reich«, sagt sie, »aber meine Eltern haben mich geliebt und mir vieles ermöglicht.« Mit 14 hat sie dann erfahren, dass sie adoptiert wurde.

»Es war purer Zufall«, sagt sie. »Ich habe mit einer Cousine gestritten, als die plötzlich meinte: ›Was willst du eigentlich? Du gehörst gar nicht zur Familie! Deine Mama ist nicht deine echte Mama!‹ Ich war natürlich total geschockt und habe meine Mutter auf dem Heimweg darauf angesprochen. Sie sagte, dass es stimme, wollte mir aber nichts von meinen leiblichen Eltern erzählen. ›Wir sind deine Eltern, wir lieben dich‹, meinte sie nur.« Damit begann für Jenny die komplizierte Suche nach ihren Wurzeln, bei der sie vorgehen musste wie ein Detektiv.

Helen dagegen ist in schwierigeren Verhältnissen groß geworden. In den Geschichten aus ihrer Kindheit riecht es nach Kohlenstaub. Auch ihre Eltern haben in Newcastle gelebt, in einer Siedlung für Minenarbeiter. Ihr Vater Tommy hatte ein unbeherrschtes Temperament. »In einem Moment ist er mit meiner Mutter durch die Wohnung getanzt, im nächsten haben sie sich angeschrien, dann hat er sie geschlagen – und wenn ich im Weg stand, hat er auch mir eine geknallt und mir dann noch die Schuld gegeben: ›Was stehst du hier auch so dumm rum!‹ Das war das Schlimmste daran«, sagt Helen.

Von ihrer Mutter Mercia konnte sie keine Hilfe erwarten. »Die war genauso schlimm«, sagt sie. »Als ich fünf war, habe ich mir auf dem Pausenhof den Knöchel gebrochen, und meine Mutter musste mich ins Krankenhaus bringen. Sie hat mich getragen, weil ich nicht auftreten konnte – und sich den ganzen Weg nur beschwert, wie anstrengend das sei und dass ich ihr jetzt den Tag versaut hätte.«

Helen kann viele solche Episoden erzählen: wie ihre Eltern mit ihr nach Südafrika ausgewandert sind, wo ihr Vater Tommy mit einem Strick um den Hals einmal so getan hat, als hätte er sich erhängt. Als er sieht, wie Helen erschrickt, lacht er sie nur aus. Ein paar Jahre später, 1971, stirbt er dann tatsächlich an einem Herzinfarkt. Helen, inzwischen 21 Jahre alt, verheiratet und Mutter, geht zurück nach England, weil sie nicht will, dass ihr Kind in dem rassistischen Apartheid-Regime aufwächst. Ihre Mutter Mercia folgt ihr und zieht bei ihr ein.

Es dauert bis 1981, bis Jenny herausfindet, dass diese Mercia auch ihre leibliche Mutter ist. Kurz zuvor hatte die britische Regierung ein Gesetz geändert, das es adoptierten Kindern nun erlaubt, ihre Geburtsurkunde einzusehen. Unter dem Punkt »Mutter« steht darin der Name »Mercia Dick«, ein Vater ist nicht verzeichnet, aber eine Adresse, zu der Jenny fährt.

Doch Mercia ist weggezogen, Jenny trifft nur eine Schwester von ihr – ihre Tante also. »Und als ich ihr erzählt habe, wer ich bin, hat sie mich plötzlich umarmt und geküsst und vor Freude geweint: ›Wir wussten immer, dass du irgendwann zurückkommst!‹, hat sie gesagt und dann Mercia angerufen, um auch ihr die Neuigkeiten zu erzählen, aber die hat nur entgegnet: Das habe doch alles keinen Sinn, ich solle besser verschwinden.« Jenny, das Adoptivkind, wird ein zweites Mal von ihrer leiblichen Mutter zurückgewiesen. Doch sie gibt nicht auf.

›Ich hatte kein Geld damals, es war kurz nach dem Krieg, bitte vergib mir!‹

In Telefonbüchern und Adresslisten sucht sie nach dem Namen ihrer Mutter. Ohne Erfolg. Dann geht die Golfsaison wieder los, Jenny tourt durch Europa, sie ist eine der erfolgreichsten Spielerinnen dieser Zeit und wird von der Queen in den Buckingham Palace eingeladen. Sie heiratet, bekommt Kinder, die Jahre vergehen. Ende der Neunziger zieht sie mit ihrer Familie nach Florida in die USA. »Ich dachte, ich würde Mercia ohnehin nie finden«, sagt sie. Doch ihre Cousine Wendy, die ihr bei der Suche hilft, will nicht aufgeben und hat schließlich eine Idee, die die Wende bringt: Im Verwaltungszentrum von Newcastle sucht sie nach alten Heiratsurkunden – und entdeckt ein Dokument, auf dem verzeichnet ist, dass eine Mercia Dick 1951

einen gewissen Tommy Lumsden ge-heiratet hat. Der Name von Jennys Mutter lautet mittlerweile also Mercia Lumsden. Über das Wahlregister findet Jenny die Adresse heraus und schreibt ihr einen Brief.

Auf den ersten bekommt sie keine Antwort, auf den zweiten nur eine kurze Nachricht: »Hör auf, eine alte, kranke Frau zu belästigen. Leb einfach dein Leben.« 2003 fährt Jenny trotzdem zu der Adresse und klingelt an Mercias Tür.

»Als sie meinen Namen hörte, fing sie an zu weinen«, erzählt Jenny. »Es tue ihr so leid, hat sie gesagt: ›Ich hatte kein Geld damals, es war kurz nach dem Krieg, bitte vergib mir!‹ Aber ich wollte gar keine Entschuldigung von ihr. Ich wollte sie nur kennenlernen.« Die beiden reden ein paar Stunden, dann bittet Mercia Jenny zu gehen. »Meine Tochter Helen kommt jeden Moment nach Hause«, sagt Mercia. »Die darf dich nicht sehen, sie weiß nichts von dir.«

Es dauert ein wenig, bis Jenny begreift, was das bedeutet: dass sie eine Schwester hat, eine Halbschwester zumindest. »Leider wollte mir meine Mutter aber nichts von Helen verraten«, sagt Jenny. 2004 stirbt Mercia und nimmt das Geheimnis mit ins Grab.

Jenny, die 2005 mit ihrer Familie zurück nach England zieht, bekommt aber doch noch heraus, wer diese Helen ist, über ein Online-Netzwerk, mit dem man Angehörige finden kann. Sie schreibt Helen eine E-Mail – und 2007 fallen sie sich schließlich in der Lobby des »Holiday Inn« in Newcastle in die Arme.

Im Esszimmer in Jennys Haus in Kent wird es für einen Moment still. Die beiden Schwestern haben ihre Geschichte schon öfter erzählt; sie haben sogar ein Buch darüber geschrieben (My Secret Sister, Pan Macmillan), das in England zurzeit auf den Bestsellerlisten steht; sie wissen, wann man eine atmosphärische Pause setzen muss, um die Spannung noch einmal anzuschieben. »Aber von Anfang an hatten Jenny und ich das Gefühl, dass wir vielleicht mehr sind als nur Halbschwestern«, sagt Helen dann. »Es gab so viele Gemeinsamkeiten: Wir haben den gleichen Geschmack, die gleichen Allergien, die gleichen Krankheiten gehabt.« Wie zum Beweis halten sie ihre Zeigefinger vor, die ähnlich krumm sind.

Ein paar Monate nach ihrem ersten Treffen entschließen sie sich, einen DNA-Test zu machen. Helen hat mittlerweile herausgefunden, dass ein gewisser Wilfred Harrison Jennys leiblicher Vater ist. Der Name stand in der Scheidungsurkunde von Mercia. Dieser Wilfred war wohl der Grund dafür, dass sie sich von ihrem ersten Mann George Dick getrennt hat. Die letzte noch lebende Verwandte aus dieser Zeit bestätigt Helens Theorie: Wilfred ist Jennys Vater, Mercia hatte eine Affäre mit ihm.

Das Ergebnis des DNA-Tests erschüttert Helen dann: Denn es besagt, dass sie mit einer Sicherheit von 99,97 Prozent Jennys Schwester ist, das heißt, die beiden haben nicht nur die gleiche Mutter, sondern auch den gleichen Vater. »Plötzlich war mir klar, warum Tommy mich all die Jahre so mies behandeln konnte«, sagt Helen: »Er war gar nicht mein richtiger Vater.«

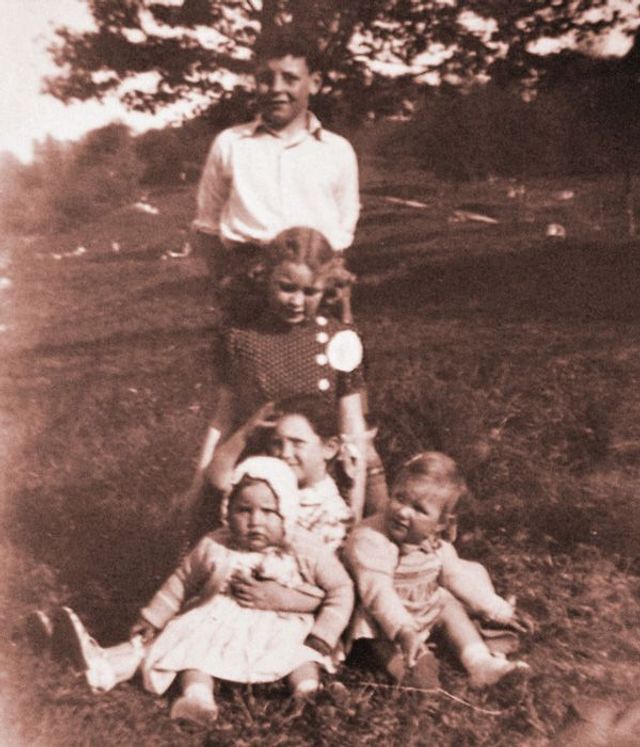

Nach weiteren Recherchen im Krankenhaus von Newcastle, wo sie die medizinischen Unterlagen von Mercia ausfindig machen konnten, sind sich Helen und Jenny heute sicher, dass es sich damals folgendermaßen abgespielt hat: Mercia ist 1948 nach einer Affäre mit Wilfred Harrison schwanger geworden. Sie hatte schon zuvor drei Kinder von zwei verschiedenen Männern bekommen und zwei davon zur Adoption freigegeben. Ein Sohn – Helens großer Bruder George – lebte bei ihr und ihrem damaligen Freund Tommy Lumsden.

Für die Geburt ist Mercia dann in ein Heim für unverheiratete Frauen gegangen. Dort hat sie im Dezember 1948 Zwillinge bekommen, die sie sechs Wochen lang gestillt hat. Ein Kind, Jenny, hat sie danach weggegeben, das andere, Helen, mit zu Tommy genommen.

Hundertprozentig beweisen lässt sich diese Theorie nicht. Aber es gebe viele Indizien, sagt Helen: In Mercias medizinischen Unterlagen ist nach 1948 keine weitere Geburt vermerkt, dabei soll Helen eigentlich erst 1950 zur Welt gekommen sein. Es gibt auch kein Foto, das Helen als Baby zeigt. Und der Arzt, der 1948 dabei war, hat die Geburt in den Dokumenten als »kompliziert« beschrieben. »Unsere Mutter hat drei Kinder weggegeben«, sagt Helen. »Sie war deswegen vermutlich ihr ganzes Leben lang depressiv und hat uns angelogen. Warum nicht auch in diesem Punkt?«

Die Frage am Ende ist: Macht es überhaupt einen Unterschied, ob sie nun Zwillinge oder nur Schwestern sind?

»Nein«, sagt Jenny.

»Ja«, sagt Helen. »Ich wäre dann zwei Jahre älter.«

Fotos: Kate Peters