Der Mann hat Angst. Und es klingt wie ein Hit. Er klammert sich mit eiskalten Fingern an die Außenwand einer Backsteinkaserne, sieben Meter über dem Boden. Seine Hände gleiten langsam vom Mauervorsprung, der raue Stein zerschrammt ihm die Fingerkuppen. Schmerz. Er ist weiß im Gesicht, wird noch eine Spur weißer, er beißt die Zähne zusammen, krümmt den Rücken. Videodreh, die Kamera läuft, ein Helfer zieht mit aller Kraft an dem Seil, das ihn vor dem Absturz bewahren soll. Grönemeyer verkrampft, er dreht sich halb um und brüllt aus sieben Metern Höhe: »Halt fest!«. Nein, man muss das so schreiben, wie es bei ihm klingt, jeder in Deutschland kennt diese Stimme, dieses Grollen, Schmettern, Fauchen: HALT! FESSST! Jeder kann das nachmachen, Grönemeyer-Imitieren hat ja den alten Partygag Reich-Ranicki-Imitation längst abgelöst. Seine Stimme also: Die Silben kommen mit der Wucht eines anspringenden Motors aus seiner Kehle, sagenhaft laut, sie peitschen über das halbe Kasernengelände. Es klingt, als müsste jetzt ein Schlagzeug einsetzen, ein Klavier, und darüber singt Grönemeyer mit dieser Stimme, die ganze Fußballstadien füllen kann, ein neues Lied. »HALT FESSST – was du hast« oder »HALT FESSST – mich und uns« oder so.

Herbert Arthur Wiglev Clamor Grönemeyer, 59 Jahre alt, zwei Kinder, drei Wohnsitze, Autosammler, Multimillionär, dreht ein Video in Berlin-Spandau, es ist Ende Februar 2015, und er macht es sich nicht leicht. Der Mann hat mehr als dreizehn Millionen Platten verkauft. Sein neues Album Dauernd Jetzt ist sofort nach der Veröffentlichung auf Platz eins der Charts gelandet, wie alle seine Alben seit dreißig Jahren. Die Konzerte der Tournee, die in wenigen Tagen beginnt, sind fast komplett ausverkauft, Grönemeyer füllt die jeweils größten Hallen vieler Städte gleich zweimal hintereinander. Der Mann, der da gerade am Seil baumelt wie ein Sack Kartoffeln, jetzt noch vier, noch drei, zwei Meter über dem Boden, ist Deutschlands größter Popstar. Es läuft doch wie von selbst, wieder mal. Warum jetzt dieser Aufwand? Warum nicht einfach ein bisschen playback singen und den Rest von Computerspezialisten zusammenbasteln lassen?

Grönemeyer will etwas Neues probieren. Für das Video zum Lied Fang Mich An klettert er nicht nur an Wänden herum – er tanzt auch zum ersten Mal. Na ja: Er »tanzt«. Er hat sich Schritte und Drehungen beibringen lassen, aber noch sieht das alles nicht sehr selbstverständlich aus. »Ich weiß, die Leute finden, dass ich eher herumtapse. Es gab ja sogar dieses Lied: Grönemeyer kann nicht tanzen.« Er lacht. Auf das Lied kommt er immer wieder zu sprechen, dabei ist es 26 Jahre her, dass der Satiriker Wiglaf Droste und der Ärzte-Schlagzeuger Bela B es veröffentlicht haben. Der Stachel sitzt tiefer, als das Lachen zugeben will. So ist das mit Grönemeyer: Kritik und Ablehnung lacht er laut weg, aber man merkt, dass sie an ihm nagen. Sein letztes Album Schiffsverkehr mochten die Feuilletons nicht, »ich frage mich, warum die das alle nicht verstanden haben«, knurrt er. Es soll spöttisch klingen.

»Jetzt wollte ich es natürlich allen zeigen«, sagt Grönemeyer, »ich hab richtig geübt.« Mit seiner Tanzlehrerin, einer älteren Asiatin, geht er die Schritte noch mal durch. Da steht also eine kleine, feingliedrige Frau, die sich bewegt wie eine Feder, daneben der fast sechzigjährige Mann, der, man muss das so sagen, mittlerweile doch einen ordentlichen Bauch hat und den die Bewegungen Mühe kosten. Arme hoch, side step, auf den Boden werfen, abrollen.

Zoran Bihac, der Regisseur, ist zufrieden: »Ich hab mit jedem schon gedreht, Popper, Rocker, Hiphopper, da gibts immer Ego-Geschichten. Aber bei ihm hier: alles easy. Der nimmt sich nicht wichtiger als die Sache.« Die Filmleute frieren trotz Daunenjacken und Skikleidung, es ist weit nach Mitternacht, Grönemeyer steht mittendrin, kalte Hände, keine Mütze, geschnorrte Zigarette, und sorgt mit Anekdoten für Unterhaltung. »Ich hatte mal einen englischen Videoregisseur, für den Dreh bin ich extra nach New York geflogen. Was der für uns gemacht hat, alles Mist, haben wir weggeschmissen. Der fand mich so interessant wie ’nen Schuss ins Knie. Er hatte den Job nur angenommen, damit er eine Ausrede hat, um heimlich bei seiner amerikanischen Affäre zu sein, haha!« Grönemeyer schnippst die Zigarette weg. Noch mal rauf an die Wand. Muss ja.

Der Spiegel spottete zur Veröffentlichung des neuen Albums Dauernd Jetzt, Grönemeyer zu hören, bedeute, dem deutschen Mittelstand direkt in die Seele zu schauen. Das ist nur die halbe Wahrheit. Man sollte diesem Mann nicht nur zuhören, sondern auch dabei zuschauen, wie er sein Ding macht. Dann sieht man den deutschen Mittelstand bei der Arbeit. Grönemeyer ist gern Künstler, er nennt sich so, aber noch lieber ist er der ehrliche Malocher. Wie er da steht und die Filmmenschen bei Laune hält, erinnert er an Gerhard Schröder und sein berühmtes »Hol mir mal ne Flasche Bier«. Nur dass Grönemeyer kein Bier mag, höchstens ganz selten mal ein Tegernseer Hell.

Gar nicht müde?

Ich mag die Nacht. Ich geh nie vor zwei ins Bett. Aber gut, seit meine Kinder nicht mehr zur Schule gehen, stehe ich auch nicht vor zehn, halb elf auf. Ich war immer ein Nachtmensch.

Was geht nachts besser als am Tag?

Alles. Da bin ich für mich, da gehört die Welt mir. Ich rauche eine Zigarette so um zwölf, dann beginnt meine Zeit. Meine Texte schreibe ich fast ausschließlich nachts.

Genießen Sie die Einsamkeit?

Ja, aber ich finde es schon beruhigend, wenn ich weiß, da draußen sind noch andere Menschen. Ich habe zwei Nachbarn, die auch so lange auf sind. Da sehe ich dann noch Licht. Ich mag das. Kommt auch schon in Bochum vor. »Du hast’n Pulsschlag aus Stahl«, weil ich da immer nachts am Horizont das Stahlwerk sah.

Alle anderen sind um die Zeit müde.

Ich nicht. Bei mir kommt das auch vom Theater, aus der Zeit, als ich selbst noch Schauspieler war. Nach der Vorstellung noch was trinken gehen, das wurde spät. Beim Konzert ist es jetzt das Gleiche. Ich gehe doch nach dem letzten Lied nicht einfach ins Bett. Da pumpt das Adrenalin noch so, das hält dich wach bis morgens.

» Ich muss mich durch die Musik zwingen, Texte zu schreiben.«

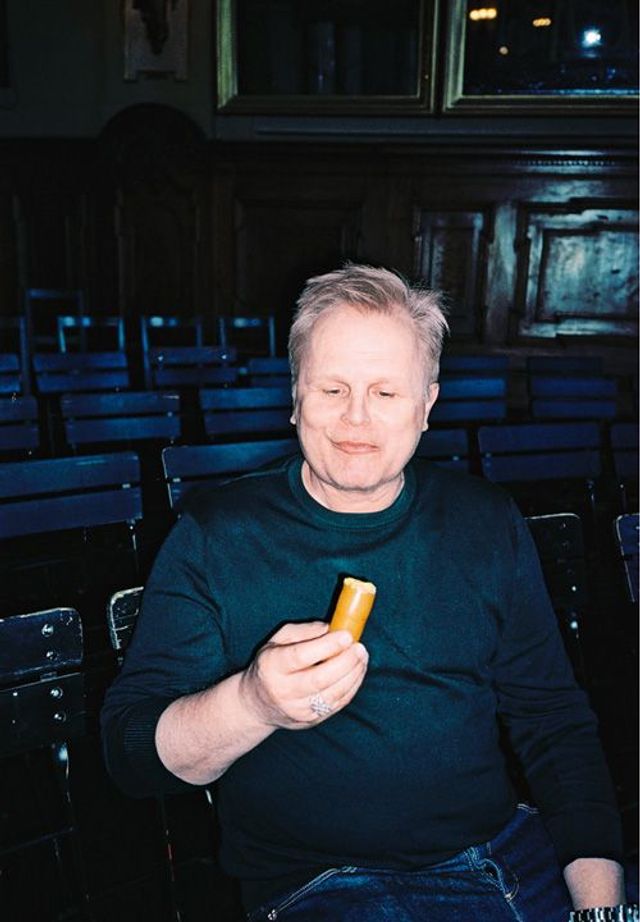

Berlin-Mitte, ein paar Wochen später. Es ist wärmer geworden. Der Hinterhof des Berliner Ensembles ist ein gemütlicher Ort, wenn die Frühjahrssonne durch die kahlen Äste der Bäume strahlt. Grönemeyer grüßt mit lässigem Handschlag, schwere Hände, eher Schreiner als Pianist. Dunkle Jeans, schwarzer Dreiviertelmantel, dazu grellweiße Turnschuhe. Eine riesige Brille mit dickem schwarzen Rand. Die schütteren Haare stehen lustig in der Gegend rum (»Als ich mit 14 für meine Konfirmation beim Friseur war, hat der gesagt, ›Du hast aber dünne Haare, mit zwanzig hast du ne Glatze‹. So sind sie im Ruhrpott. Ich hab alles ins Haar geschmiert, was es an Haarwuchsmitteln gab. Na ja …«).

Er hat sich eine Thermoskanne mitgebracht. Weißer Tee. Er selbst: auch immer noch sehr weiß. Müsste mal in der Sonne sitzen bleiben. Aber hilft nichts, gleich muss er rein, im Theater probt der Regisseur Robert Wilson den Faust. Wilson bringt gern Rockmusiker und Theaterklassiker zusammen, er hat mit Tom Waits, Lou Reed und David Byrne gearbeitet, vor zwölf Jahren auch schon mal mit Grönemeyer, Leonce und Lena von Georg Büchner. Für den Faust hat Grönemeyer wieder die Musik geschrieben, als Schauspieler hat er schon Ewigkeiten nicht mehr gearbeitet, das Thema ist durch. Das Boot, Frühlingssinfonie, mehr als dreißig Jahre her. Er zeigt lachend auf ein Programmheft, auf dem »Goethe / Wilson / Grönemeyer: Faust« steht: »Goethe und Grönemeyer, gleich groß, kaum zu glauben …«

Mit Wilson läuft’s gut, zum Glück. Grönemeyer hat vor ein paar Jahren die Musik für den Film A Most Wanted Man komponiert, ein Stück sollte der Schauspieler Philip Seymour Hoffman auf dem Klavier spielen. Hoffman kam, hatte keine Ahnung, wer der blasse Deutsche ist, und murrte, er könne das Lied nicht spielen, das sei Dreck. Grönemeyer blinzelt in die Frühlingssonne, lacht herzlich und sagt: »Hab ich ihm eben ein neues geschrieben. Das muss man entspannt sehen.«

Vielleicht gibt es in Deutschland ein grundsätzliches Missverständnis: Grönemeyer soll immer herhalten als feinsinniger Lyriker, als Schöngeist, der den Deutschen ihr Land erklärt und sie zum Nachdenken bringt. Dabei sieht er das, was er tut, wirklich als Arbeit. Arbeit, die auch nerven kann. Die Texte zum Beispiel. Jeder Mensch in Deutschland kennt Grönemeyer-Zeilen. Männer sind so verletzlich, Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Es gibt viel zu verlieren, du kannst nur gewinnen. Der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt. Grönemeyer hasst kaum etwas so sehr wie: diese Zeilen zu schreiben. Eine Qual. Schweißarbeit. Scheißarbeit. »Ich würde NIE einen Text einfach so schreiben!«, sagt er. »Musik macht Spaß. Aber von mir aus hinsetzen und einen Text schreiben, auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Ich muss mich durch die Musik zwingen, Texte zu schreiben.«

Man merkt es den Liedern oft an. Grönemeyer singt nicht »Ich liebe dich«, sondern »Ich lieb mich durch zu dir«. Er singt nicht »Fang mich auf«, sondern »Fang mich an«. Er singt nicht »Was geht?«, sondern »Was dreht?« Er will neue Formulierungen finden, Klischees vermeiden. Dadurch verlieren seine Texte das Selbstverständliche, das Popsongs im Idealfall haben. Wenn er sich mit einzelnen Zeilen nicht wohlfühlt, merkt das sogar der Engländer Alex Silva. Der ist seit vielen Jahren Grönemeyers Sidekick im Studio, bedient das Mischpult und die Computer. Silva spricht nur mäßig Deutsch – aber er unterbricht Grönemeyer bei Aufnahmen oft mit dem Hinweis: »Die Zeile meinst du nicht, wie du sie singst. Sing sie noch mal.« Dann weiß Grönemeyer, es wird Zeit, noch mal am Text zu feilen.

Wie schreiben Sie Ihre Lieder?

Ich spiele jeden Tag Klavier. Ich habe noch den Steinway-Flügel, auf dem ich Bochum komponiert habe. Den hat die Plattenfirma mir geschenkt, schrillerweise mit einer Plakette im Deckel, »Herbert, schön, dass es dich gibt«. Der steht in Berlin. In London steht auch ein Flügel. Und da spiel ich halt so vor mich hin, immer. Ich suche. Im Grunde sitz ich am Klavier und forsche. Ja, forschen, das triffts ganz gut.

Wie fordern Sie sich nach all den Jahren noch heraus?

Manchmal wandere ich in die schwierigeren Tonarten. Gut für mich ist A-Dur, weils knackig ist und frisch. Ebenso D-Dur. F ist ein bisschen lahm. Bei Schiffsverkehr hatte ich relativ viel in F geschrieben, schräge Spannung, das ist mir erst hinterher aufgefallen. As-Dur ist auch gut. Bochum fängt in Es-Dur an. Schwarze Tasten sind spannender als die weißen.

Haben Sie Rituale beim Komponieren?

Nein. Was ich mag, ist dieses Hinsetzen/Aufstehen. Ich spiele, mach was anderes, telefoniere, spiele wieder, geh mal in den Garten, spiele, google ein schönes altes Auto … Beim Texten bin ich wesentlich geordneter und disziplinierter. Das muss ich sein. Geht ja nicht anders.

Der typische Grönemeyer-Ton?

Ich denke, ein hohes A ist gut für den Refrain.

Ziemlich hoch.

Ich komm bis zum D! Hohes A find ich angenehm. Bisschen drücken. Ich muss hoch singen, dachte ich früher, damit es intensiv klingt. Meine verstorbene Frau hat immer gesagt, sing doch mal tiefer, ich hab gesagt, nein, das muss so.

Berliner Ensemble, Zuschauerraum. Gerade wird eine Szene geprobt, zu der lahme Synthie-Akkorde dröhnen. Grönemeyer weist sofort darauf hin, dass ausgerechnet die Musik gerade nicht von ihm ist, da will er noch was nachliefern. Er fragt Wilson: »May I offer you another piece of music for this scene?« Der große alte Wilson, umringt von emsigen Helfern, blättert erst ausgiebig in seinen Unterlagen, dann sagt er in gnädigem Ton, »Of course you may.« Dreizehn Millionen Platten? Nicht hier drin.

Man merkt Grönemeyer an, wie ihn das entspannt. Hier ist er nur der Zulieferer. Der Musikminister hat Pause. »Musikminister?« Bei dem Wort lacht er und schnoddert sofort auf Westfälisch hinterher: »Wat soll dat denn heißen?« Na ja, ungefähr so sehen es die Deutschen doch: Politik, da kümmert sich die Merkel drum, Fußball der Löw, im Fernsehen sitzt Jauch, und Musik macht Grönemeyer. Grönemeyer lacht laut, sogar beim Lachen klingt er wie ein Grönemeyer-Lied, er macht HA, und man denkt, jetzt kommt gleich ein Gitarrensolo. »HA, ich bin doch kein Verwaltungsangestellter! Man selber versteht sich so nicht.«

Das Selbstverständnis. Schwierig. Sobald eine Kamera oder ein Mikro auf ihn gerichtet sind, wird Grönemeyer staatsmännisch. Dann meint er alles sehr ernst, hat das Gefühl, er muss die Menschen zum Nachdenken anregen. Dann wird er zu dem Mann, der auch in jedem zweiten Lied über »unser Land« singt, über »dieses Land«, »mein Land«. Dabei fühlt er sich offenbar viel wohler, wenn er, wie am Filmset, den lockeren Herbert gibt, Witzchen reißt, Kippen schnorrt. Welcher von beiden Grönemeyers der echte ist? Klar ist nur: Der kumpelige G. tut sich mit dem öffentlichen G. manchmal nicht leicht.

Dem öffentlichen Grönemeyer schreiben die Menschen ja eine fast offizielle Rolle zu. Er wird ständig gefragt, auch von Journalisten, wie oft er mit Merkel essen gehe. Dabei hat er sie noch nie getroffen, darauf ist er fast stolz. Er empfindet das als Bekenntnis gegen Vereinnahmung. Der CDU-Politiker Laurenz Mayer berichtete mal, Grönemeyer sei bei einer Begegnung »einsilbig, mit einem Anflug von Arroganz« gewesen. Eine Familienministerin stand nach dem Konzert vor Grönemeyers Garderobe. Er hat sie wegschicken lassen. »Nur weil ich mich hin und wieder öffentlich zu politischen Themen äußere, verpflichtet mich das zu nichts. Ich stelle mich mit meiner Kunst zur Debatte. Mehr nicht. Kunst und Politik sollten sich nicht vertragen.«

Mehr nicht? Aber wie öffentlich ist der öffentliche Mensch? Am Ende wollen ja doch wieder alle wissen: Was ist der Grönemeyer für einer? Wie lebt der? Wen liebt er? Grönemeyer hasst das. Mehr noch als das Texten.

Was für eine Rolle spielt Ihre Bekanntheit in Ihrem Leben?

Es gibt die Bekanntheit – und trotzdem Intimsphäre. Den Bereich, der nur mir gehört. Wenn ich gewissermaßen unter der Dusche stehe. Ich habe nicht die Verpflichtung, der Öffentlichkeit Rede und Antwort zu stehen in allem, was ich tue. Aber einige scheinen das zu erwarten.

Sie machen nun mal Ihre Gefühle, Ihr Privates zum Thema Ihrer Lieder.

Nein! Das stimmt so nicht. Exakt da ziehe ich eine Grenze. Ich erzähle nur das von meinen Gefühlen, was sich künstlerisch verarbeiten lässt. Ich erzähle nicht von meinem Leben. Nehmen Sie Der Weg vom Album Mensch, das ist ein stilisiertes Lied über Trauer.

Es handelt von Ihrer verstorbenen Frau.

Das ist aber nicht die Abbildung meines Privatlebens! Die Leute sollen nicht mein Leben hören, sondern sie sollen eher meine Lieder auch für ihr Leben nehmen können.

Wie soll der Fan zwischen der Kunstfigur und dem echten Menschen unterscheiden? Wenn Claudia aus Bochum ein Liebeslied vom Grönemeyer hört, will sie eben wissen, in wen der verliebt ist.

Das weiß ich von der Claudia aus Bochum doch auch nicht!

»Das kriegst du aus ihm nicht raus. Wo er ist, ist die Bühne.«

Grönemeyer wird zur öffentlichen Person, wo immer er hinkommt. Lässt sich gar nicht ändern. Das gilt, überraschenderweise, sogar da, wo ihn die Leute gar nicht kennen. Die Frau, mit der er seit einiger Zeit zusammen ist (um die dreißig, studierte BWLerin, schick) kann sehr lustig erzählen, wie sie mit Grönemeyer in den USA unterwegs war. Ausgiebiger Urlaub, nur sie beide. Nach einer längeren Strecke seien sie rechts rangefahren, um in einem Diner was zu essen. Es habe keine Viertelstunde gedauert, da habe sich der halbe Laden um sie versammelt, Grönemeyer habe Geschichten erzählt, sein Lachen gelacht, mit den Stetson-Trägern rumgealbert, und alle hätten ihm an den Lippen gehangen. »Das kriegst du aus ihm nicht raus«, sagt seine Freundin und lacht, »wo er ist, ist die Bühne.«

Beim Videodreh sitzt Grönemeyer an einem langen Biertisch, es gibt Nudeln mit Gemüse für alle. Um ihn herum: seine Freundin, sein Sohn, dessen Freundin, der Make-up-Mann, die Tanzlehrerin, ein paar Leute vom Filmteam. Grönemeyer bestimmt die Unterhaltung. Onkel Herbert. Lustig-lauter Ruhrpottkumpel. Reißt die Witze, macht die Ansagen, und wenn jemand anderes zu lange redet, ergreift er das Wort mit einem klaren »Hör mal . . !«, nein, natürlich: »HÖMMA!« Er hat zu allem eine Meinung, nicht immer die reflektierteste, er hat einfach Spaß an lautstarker Diskussion. Er schimpft, dass die Menschen im Urlaub nur noch Fotos machen, statt den Moment zu genießen. Dass wir alle nicht mehr richtig zuhören können: Das habe übrigens auch dieser tolle koreanische Philosoph geschrieben, der Name falle ihm aber gerade nicht ein, egal, weiter. Dass alle Menschen ständig auf Facebook sind, auch schlimm, »wirste doch bekloppt von!« Onkel Herbert in Fahrt. Er spricht in alle Richtungen gleichzeitig, und fast egal, wer gerade zuhört, Sohn, Tanzlehrerin, Aufnahmeleiter, jeder kriegt sofort den ganzen Herbert.

Eigentlich würde dazu gut ein Bierchen passen. Aber Grönemeyer trinkt ja kein Bier. Lieber Wein. Sogar wenn man mit ihm Fußball schaut: Wein. Ein paar Tage später geht der BVB gegen Juventus Turin unter, und wenn man neben Grönemeyer vor dem Fernseher sitzt, spürt man richtig, wie es ihn schmerzt. Der Bochumer ist auch Dortmund-Fan. »Als ich klein war, gabs Bochum im Fußball ja praktisch nicht. Nur in der Westfalenliga. Einen Verein, für den du brennen kannst, braucht’ste aber als Kind.« Das andere, wofür Grönemeyer brennt: alte Autos. Für seine Oldtimer hat er sich gerade eine eigene Halle am Berliner Stadtrand gemietet.

Grönemeyer verlässt sich seit Jahrzehnten auf dieselben Leute – und sie bleiben bei ihm. Dieselben Musiker seit dreißig Jahren (ein Gitarristenwechsel, das wars). Dieselbe PR-Managerin seit mehr als 25 Jahren. Derselbe Fahrer seit 17 Jahren: Stefan, ein stoischer Riese, der ihn im schwarzen Land Rover Discovery durch Berlin fährt, sich selbst Mädchen für alles nennt und die einmalige Fähigkeit besitzt, sieben Stunden reglos zu warten, während sein Chef an Häusern rumklettert oder Bandproben leitet.

Er sei oft »bollerig«, sagt Grönemeyer, er mag es, wenns ein bisschen herzhaft zur Sache geht. Bela B (der mit dem Kann-nicht-tanzen-Lied) bezeichnete ihn in einem Interview mal als alten Wichser. Grönemeyer ließ ihm über einen Bekannten ausrichten: »Der alte Wichser Grönemeyer ist heute schon dreimal gekommen und wird jetzt noch kräftig weiterwichsen.«

Der Sänger Heinz-Rudolf Kunze klagte mal: »Zu Herbert hab ich kein gutes Verhältnis. Er mag mich nicht. Die seltenen Begegnungen laufen ziemlich frostig ab.« Wenn man Grönemeyer gegenüber die Namen von Leuten wie Lindenberg oder Westernhagen fallen lässt, sagt er sofort, er wolle sich nicht über andere äußern. Ausnahme: Der Rapper Haftbefehl. Dessen Texte nennt er »verschmitzt«.

Das Grönemeyer-Paradox: Er ist leutselig, bleibt aber gern auf Distanz. Bei Journalisten wirds ganz kritisch. Zu viele schlechte Erfahrungen. Erst vor ein paar Monaten wieder, die Paparazzi-Geschichte: Zwei Kerle hatten ihm am Kölner Flughafen aufgelauert, als er mit Sohn und Freundin ankam, sie hatten Fotos geschossen, ihn in eine Rangelei verwickelt und das Ganze gefilmt. Der Fall ging durch alle Zeitungen. Grönemeyer kann kaum darüber reden, ohne fürchterlich in Rage zu geraten. »HÖMMA!«

Kein Wunder, dass er versucht, sein Privatleben aus den Medien rauszuhalten. »Ich rede gern über Themen. Aber nicht anhand meines persönlichen Beispiels.« Vor zwölf Jahren versuchte sich ein Journalist an einer Biografie über ihn – Grönemeyer gab dem Mann kein einziges Interview. Wer will, dass es in der einen Ecke dunkel bleibt, muss in der anderen das Licht anschalten. Neulich zum Beispiel bei Lanz, guter Trick: Grönemeyer zeigt Jugendfotos aus den Sechzigerjahren, erzählt, wie er damals mit seiner Ukulele alle genervt habe. Lanz im Glück: Herbert scheinbar ganz privat. Aber Grönemeyers Freundin, sein Alltag, seine Gefühle: ausgeblendet. Wenn man ihn darauf anspricht, freut er sich diebisch. Genauso wirds gemacht.

Dabei gibt es auch den melancholischen Grönemeyer. Den, der allein am Fenster die Mitternachtszigarette raucht und in den Garten schaut. Den versucht er meistens zu verstecken. Er fühlt sich sicherer, wenn er laut sein kann, der dröhnende Ruhrpottler. Dem anderen Grönemeyer begegnet man erst nach einer Schachtel Zigaretten und viel weißem Tee. Er redet dann auffallend oft über seine Eltern. Seine Mutter, eine fleißige Frau, die scheinbar nie schlief. Sein Vater, der Ingenieur war und ihn mehr beeinflusst hat, als dem Sohn lange Zeit bewusst war. Schließlich spricht er von selbst über die Melancholie.

Wo kommt die Melancholie her?

Melancholie hatte ich immer schon als Teil von mir. Die ist ein elementarer Bestandteil des Menschen. Ein Innehalten. Man horcht in sich rein: Was prägt dich, was hast du erlebt in deinem Leben? Wo befindest du dich jetzt? Ein Mischmasch. Manchmal wehmütig, nachdenklich.

Auch depressiv?

Nein, Melancholie ist eher das Aufladen, um auf der anderen Seite das Glück und den Frohsinn genießen zu können. Die andere Seite der Waage. Kein Selbstmitleid. Eher Selbstmitgefühl.

Aber es geht um Rückschau.

Sicher, in der Melancholie setzt man sich mit der eigenen Vergänglichkeit auseinander. Das hat ja auch was von Erleichterung. Der Vater eines Freundes sagte mal: Wenn man stirbt, das ist, wie wenn man aus der verrauchten Kneipe rausgeht, und draußen scheint die Sonne, und die Luft ist gut.

Ihre Frau Anna ist 1998 gestorben, wenige Tage nach Ihrem Bruder Wilhelm. Wie präsent ist das alles für Sie heute, mehr als 16 Jahre später?

Ich hab wieder einen Frieden gefunden. Damals sind ja drei gestorben, mein Bruder, meine Frau, später auch noch mein Vater. Die drei sind als Truppe da, die auf mich gucken.

Wie muss man sich das vorstellen?

Für mich leben sie. Das ist vielleicht die calvinistische Prägung durch meinen Vater. Für mich sind die immer vorhanden. Wenn ich von meinem Vater erzähle oder von meiner damaligen Frau … Dann sind sie immer bei mir. Das ist schön so. Wenn, dann frage ich mich eher, wie es meinen Kindern damit geht, dass ihre Mutter nicht mehr lebt.

Und dass ihr Vater jetzt eine Freundin hat, die un- gefähr im Alter seiner Kinder ist. War es ein heikler Moment, Kinder und neue Freundin miteinander bekannt zu machen?

Na ja, leicht ist etwas anderes. Aber sie mochten sich zum Glück alle.

Kommen Sie mit dem Älterwerden gut klar?

Ach Gott, ja. Warum denn nicht? Klar, das Knie zwickt mal oder so. Das wars auch schon.

Schon altersweise?

Da glaube ich nicht dran. Gar nicht. Im Gegenteil. Wenn mich heute wer fragt, was hast du dazugelernt, seit du dreißig warst, würde ich sagen … von meinem ganzen Wissen vielleicht sieben Prozent.

Wird man mit den Jahren gelassener?

Die Gefühle, die Intensität der Wut, des Glücks, der Leidenschaft, all das legt sich nicht. Das wär auch schade. Das ist ja der Trieb, der Antrieb! Zum Glück. Sonst könnte ich ja gleich die Kiste zumachen.

Fotos: Jonas Unger