SZ-Magazin: Herr de Boer, würden Sie Ihren Kindern noch raten, Kinder zu bekommen?

Yvo de Boer: Gestern war ich in Dublin bei einem Abendessen mit allerhand Wirtschaftschefs, ungefähr fünfzig Leute. Ich habe sie gefragt, ob sie glauben, dass ihr Leben besser sei als das ihrer Eltern. Alle hoben die Hand. Dann habe ich sie gefragt, ob sie glauben, dass das Leben ihrer Kinder besser werde als ihres. Da haben nur noch fünf die Hand gehoben. Trotzdem würde ich meinen Kindern raten, Kinder zu bekommen. Die Frage ist nur, in welcher Welt die dann leben werden.

Sie glauben aber nicht, dass sie besser sein wird?

Ich bin da zurzeit nicht besonders optimistisch.

Wie alt sind denn Ihre Kinder?

24, zwanzig und zehn.

Sie waren bis vergangenen Juni Chef des UN-Klimasekretariats, sozusagen der Weltklimaminister. Wie haben Ihre Kinder Ihre Arbeit verstanden?

Sie empfinden die Klimapolitik als sehr kompliziert, weit weg von ihrer Realität. Wenn ich mit ihnen darüber spreche, weshalb Energiesparlampen wichtig sind oder warum es gut ist, mit dem Fahrrad zu fahren – dann verstehen sie das. Aber sie sagen auch: Wenn das alles so wichtig ist, warum einigen sich die Regierungschefs dann nicht?

Was haben Sie ihnen geantwortet?

Das, was mich selber immer erstaunt hat: Wenn Sie mit den Politikern persönlich sprechen, dann sind das alles sehr nette und sensible Leute. Wenn Sie sie aber gemeinsam in einen Raum sperren, dann ändert sich plötzlich alles.

Wie im vergangenen Jahr beim Weltklimagipfel in Kopenhagen?

Da ging es sehr emotional zu.

Das ist die diplomatische Beschreibung. Der Vertreter der Sudanesen hat das Verhalten der Industrieländer mit dem Holocaust verglichen; Chinas Staatschef hat die anderen Staatschefs brüskiert, indem er sich in seinem Hotelzimmer verschanzte. Und der Vertreter, den er zu den Verhandlungen schickte, wurde dann von Frankreichs Präsident Sarkozy zusammengebrüllt.

Wenn eine kleine Gruppe von Staatschefs in einem Raum sitzt, dann erzeugt das Misstrauen. Es gab viele Länder, die sich von den Verhandlungen ausgeschlossen fühlten.

Man kann auch sagen: Die Konferenz ist aus dem Ruder gelaufen.

Ich habe das bestimmt nicht so beabsichtigt. Aber wenn die wichtigsten Staatschefs der Welt meinen, so soll es laufen, dann läuft es eben so.

Der Gipfel von Kopenhagen sollte Ihr Meisterstück werden. Sie haben mehrere Jahre auf einen Erfolg hingearbeitet. Und sind gescheitert.

In den Tagen nach Kopenhagen war ich sehr deprimiert. Ich hatte rund zwei Jahre mit den Vorbereitungen für den Gipfel verbracht. Wir wollten dort die Voraussetzungen für einen globalen Klimavertrag schaffen. Also klären, was die Industrieländer dafür einbringen müssen und was die Entwicklungsländer. Und ein Jahr später, also jetzt in Cancún, sollte der Klimavertrag unterzeichnet werden. Ich denke aber trotzdem nicht, dass Kopenhagen vollkommen gescheitert ist: Seitdem haben 42 industrialisierte Länder Ziele für die Reduktion ihres CO2-Ausstoßes festgelegt, 40 Entwicklungsländer haben Pläne bestimmt, wie sie ihre Emissionen verringern wollen.

Sie selbst haben wesentlich höhere Erwartungen geschürt. Sie haben gesagt, Kopenhagen müsse ein Erfolg werden, es gebe keinen Plan B mehr. Funktioniert so internationale Klimadiplomatie?

Vielleicht war das mehr Pokern als Diplomatie. Normalerweise nehmen die Umweltminister an diesen Treffen teil. Zu Hause aber entscheiden dann wieder die Staatschefs. Deshalb wollte ich in Kopenhagen gleich die Staatschefs zusammenbringen. Und mir war klar, dass sie so schnell nicht wieder aufeinandertreffen würden. Deshalb habe ich gesagt: »Wir müssen das in Kopenhagen unbedingt hinbekommen.«

Am kommenden Montag beginnt der Klimagipfel in Cancún. Was wird der bringen?

Wenn Sie sich ansehen, was im Juni beim Vorbereitungstreffen zu Cancún herauskam – das war ein Rückschritt. Dort wurde beschlossen, dass man sich in Cancún nur auf Eckpunkte für einen Weltklimavertrag einigen werde. Ich glaube kaum, dass der Gipfel ein gutes Ergebnis bringen wird.

Ist die Menschheit einfach nicht imstande, das globale Klimaproblem zu lösen?

Ich hoffe, Sie irren sich.

Man hat jedenfalls nicht den Eindruck, als seien die Menschen bereit, ihren Lebensstil zu ändern. Nur ein Beispiel: Nach einem kurzen Einbruch läuft in Deutschland der Verkauf von PS-starken Autos so gut wie nie zuvor.

Ich habe nichts dagegen, wenn Sie in einem BMW X5 herumfahren. Ich habe auch nichts dagegen, wenn Sie im Winter Erdbeeren essen. Der Schaden, den Sie verursachen, sollte sich nur im Preis niederschlagen. Im Preis des Autos, im Preis des Benzins oder im Preis der Erdbeeren. Die Rahmenbedingungen dafür müssen die Regierungen schaffen.

Vielleicht ist das Klimaproblem längst zu komplex, um es global zu bekämpfen? Einer der größten internationalen Erfolge zum Schutz der Umwelt war der Bann von FCKW 1995. FCKW wurde als Kühlmittel zum Beispiel in Kühlschränken eingesetzt und hat das Ozonloch mitverursacht. Aber bei dem Verbot ging es nur um eine Industrie.

Und nur um eine Handvoll von Produkten. Außerdem hatte die chemische Industrie längst Alternativstoffe zu FCKW entwickelt.

Trotzdem dauerte es zehn Jahre, bis der Vertrag geschlossen war. Seitdem haben sich die Probleme potenziert – es heißt, die Lösung des Jahrzehnte währenden Nahost-Konflikts sei nichts gegen die Bewältigung des Klimawandels.

Das stimmt. Im Nahen Osten sind viel weniger Spieler am Tisch und damit auch weniger Interessen involviert. An den Klimaverhandlungen sind die wichtigsten Industrieländer beteiligt, die wichtigsten Entwicklungsländer, kleine Inselstaaten, ölproduzierende Länder, linksgerichtete Ideologen, um nur ein paar zu nennen. Jeder zeigt auf den anderen: die USA auf China, China auf die USA, die USA auf Afrika, Afrika auf die Geberländer, von denen mehr finanzielle Unterstützung erwartet wird. Und die kleinen Inselstaaten zeigen auf alle anderen und sagen: Unsere Inseln drohen zu versinken.

Hat Ihnen die Diskussion mit Ihren Kindern bei den internationalen Verhandlungen geholfen?

Die Verhandlungen sollten klar und verständlich sein – das habe ich aus den Gesprächen mit meinen Kindern gelernt. Die internationale Debatte ist aber oft vage und handelt von möglichen Effekten, die irgendwann einmal irgendwo auftreten könnten. Das wirkt manchmal fast esoterisch, sehr abstrakt. Auch aus diesem Grund habe ich die UN im Juli verlassen und bin in die Privatwirtschaft gegangen.

Sie haben Ihre Kündigung auch damit begründet, dass der Job enorm aufreibend sei.

Es ist so, als wollten Sie einen 16 Tonnen schweren Elefanten vorantreiben. Meine Frau sagte nach kurzer Zeit: »Du hast das jetzt drei Jahre gemacht, siehst aber zehn Jahre älter aus.«

Man braucht Optimismus, ja.

Als Chef des UN-Klimasekretariats haben Sie mehrere internationale Klimakonferenzen vorbereitet. Wie würden Sie Ihre Rolle dabei beschreiben?

Als die eines Butlers. Und hier in England sind Sie im richtigen Land, um dessen Rolle zu verstehen: In einer britischen Familie führt der Butler den Haushalt. Und zwar so, dass sich die Frau des Hauses sicher sein darf, dass sie allen Unsinn an den Butler delegieren kann.

Dafür weiß er über alles Bescheid, was im Haushalt vor sich geht.

Ein guter Butler weiß das. Ich weiß aber nicht, ob ich ein guter war oder einfach nur irgendeiner. Ich habe immer versucht, die Verhandlungen aus dem Hintergrund voranzubringen. Es hilft nichts, den Staatschefs großmäulig zu sagen, was sie tun sollen.

Wie haben Sie stattdessen getan?

Ich habe versucht, den Dialog zu organisieren. Am Anfang meines Jobs wollte ich vor allem mehr Länder zum Mitmachen bewegen als in Kyoto. Dort waren es nur die Industrieländer. Wir brauchten aber eine Politik, die China, Indien, Mexiko, Korea, Südafrika und andere miteinbezieht. Dabei waren wir auch erfolgreich, 2007 in Bali bekam die UN das Mandat, die Verhandlungen auf globaler Ebene zu beginnen.

Wie kann man sich das vorstellen: Rufen Sie dann in Mexiko an? Fahren Sie dorthin?

Ich habe etwa fünfzig Staaten besucht. Meine Mitarbeiter haben mir einmal aufgelistet, wie oft ich in den vier Jahren ins Ausland gereist bin: 250 Mal, also einmal pro Woche.

Wurden Sie mit offenen Armen empfangen? Oder mit Ablehnung?

Wenn ich den Regierungschefs der Industrieländer sagte, sie müssen mehr tun, oder den Chefs wichtiger Entwicklungsländer, sie täten zu wenig, dann antworteten die schon mal, ich solle meinen Mund halten. Aber es gab auch Lob. Von den kleinen Inselstaaten zum Beispiel. Und der Stift, den ich meistens benutze, den habe ich als Dank vom Chefunterhändler Saudi-Arabiens bekommen.

Was hat Sie bei Ihren Besuchen am meisten überrascht?

Wie direkt einige afrikanische Staatschefs nach Geld fragten: Wenn wir nicht erhebliche finanzielle Unterstützung bekommen, haben die gesagt, dann werden wir auch keinem internationalen Klimaschutzabkommen zustimmen. Sie haben das Klimaproblem als Charity-Veranstaltung zu ihren Gunsten gesehen.

Sie haben auch mit Angela Merkel verhandelt. Wie war die Zusammenarbeit?

Sie hat die Gespräche um den Klimaschutz erheblich vorangetrieben. Dass sie während der EU-Präsidentschaft der Deutschen die Europäer dazu gebracht hat, einseitig den Ausstoß von Treibhausgasen um zwanzig Prozent zu verringern, hat mich sehr beeindruckt.

Das war vor drei Jahren. Inzwischen hat man den Eindruck, dass Angela Merkel das Umweltthema nicht mehr sonderlich interessiert.

Sie muss mit ihrer Partei klarkommen, sie muss die Interessen der Industrie berücksichtigen – das ist natürlich ein Balanceakt. Aber wenn einmal Geschichtsbücher über unsere Zeit urteilen, dann wird man sehen, dass Angela Merkel eine maßgebliche Rolle in der Umweltdebatte gespielt hat.

Bei Verhandlungen geht es immer auch um Ausdauer. Wie haben Sie sich auf die Gipfel vorbereitet?

Mit Kaffee. Sehr viel Kaffee.

Mehr noch als Kaffee braucht man als Weltklimaminister wohl Optimismus: Seit Kyoto gibt es kein vergleichbares internationales Abkommen zum Schutz des Klimas.

Man braucht Optimismus, ja. Jede Menge.

Woher haben Sie den genommen?

Solidarität unter den Ländern ist möglich. Das beweist eben das Kyoto-Protokoll. Die Staatschefs der führenden EU-Länder haben damals anerkannt, dass die Wirtschaften der neuen Mitgliedsstaaten wie Spanien, Griechenland, Irland und Portugal wachsen müssen. Die Industrieländer haben also akzeptiert, dass diese Länder mehr Kohlendioxid produzieren werden. Und haben deshalb akzeptiert, dass sie selbst ihren Ausstoß umso mehr senken müssen. Das hat gezeigt, dass wir nicht alle nur egoistische Monster sind.

Sie sagten einmal, es sei kriminell, nichts gegen den Klimawandel zu tun.

Das ist es auch. Wir schützen im Westen einen bestimmten Lebensstil – auf Kosten des Südens.

Ist der Leidensdruck nur nicht groß genug, um ein globales Abkommen zu erzielen?

Ich bin mir jedenfalls nicht sicher, ob graduelle Klimaveränderungen in verschiedenen Teilen der Erde die Menschen tatsächlich genügend alarmieren. Nehmen Sie den Golfstrom: Der hat seine Pumpe in der Arktis, die vom Gefrieren und Tauen des Eises angetrieben wird. Wenn es nun nicht mehr genug Eis in der Arktis gibt, dann bleibt der Golfstrom stehen, und wir bekommen eine Eiszeit in Europa. Vielleicht brauchen wir einen Schock wie diesen. Aber wenn der einmal da ist, braucht es sehr, sehr lange Zeit, bis das alte Gleichgewicht wieder funktioniert.

Welchen Rat haben Sie Ihrer Nachfolgerin Christiana Figueres für den Gipfel in Cancún gegeben?

Gar keinen. Ich glaube nicht, dass sie einen braucht. Es ist eher ein Rat an alle Beteiligten: Es ist besser, kleine Schritte als einen großen Schritt zu tun. In Kopenhagen hat der Verhandlungsprozess die Gelbe Karte bekommen. Und Sie wissen, welche Farbe die nächste Karte hat. Ich habe Angst, dass wir ergebnislos weiterverhandeln, bis uns niemand mehr ernst nimmt.

---

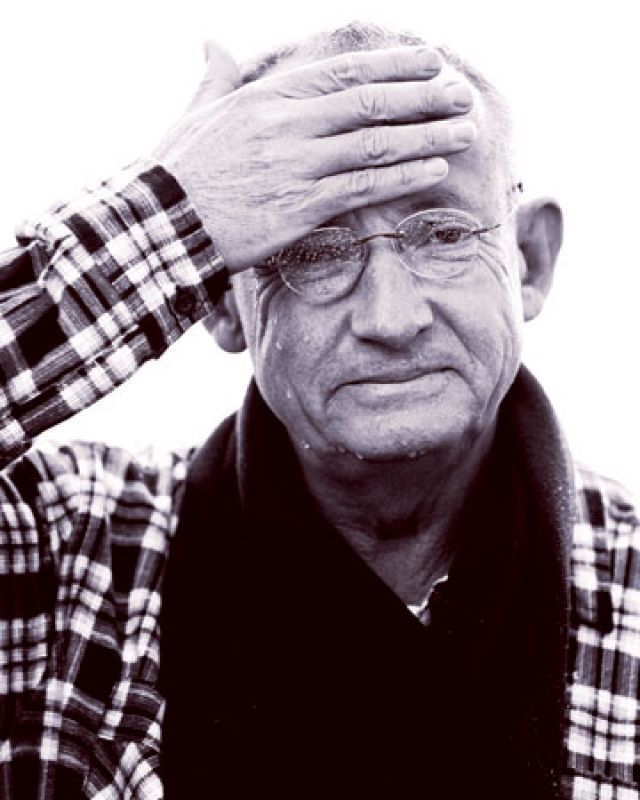

Yvo Boer, 56, vier Jahre lang Weltklimaminister, wollte die Staaten auf ein globales Klimaabkommen einschwören: Es sei »kriminell«, nichts gegen die Umweltzerstörung zu tun. Trotz seiner Beharrlichkeit blieb der niederländische Diplomatensohn jedoch erfolglos. Im Juli dieses Jahres verließ er seinen Posten als Chef des UN-Klimasekretariats und wechselte zum Beratungsunternehmen KPMG.

Fotos: Yves Borgwardt