Als Ernesto Neto hört, dass die Kinder am Strand die Drachen nicht mehr steigen lassen dürfen, bricht der Zahnstocher zwischen seinen Lippen. Er verzieht den Mund, als hätte er auf etwas Bitteres gebissen, läuft zwei Schritte, flucht. »Und warum?«, seine Locken fliegen herum. Die Antwort kennt er schon. »Zu gefährlich. Das Drachengerüst könnte jemandem auf den Kopf fallen, sagen die Leute von der Stadtverwaltung.« Es gibt viele Dinge, von denen man sich vorstellen kann, sie seien zu gefährlich in Rio de Janeiro. Kinderdrachen gehören nicht dazu.

»Diese Fußball-WM ist ein Albtraum«, bricht es aus Ernesto heraus. Er läuft jetzt auf und ab, als wäre er in seinem Studio im Zentrum von Rio de Janeiro eingesperrt. Draußen rauscht der Verkehr. Die Wände sind mit Bleistift vollgekritzelt. In der Mitte des Raums schaukelt eine gelbe Hängematte. In der denkt, entwirft, zeichnet Ernesto Neto, 47 Jahre alt. Er ist ein berühmter Künstler, der schon im New Yorker MoMA, auf der Biennale in Venedig ausstellte, aber hier geht es nicht um seine Kunst. Hier geht es um sein Leben. Um seine Strandclique. Darum, wie man in Rio aufräumt, für die WM 2014 und die Olympischen Spiele 2016, und dass dabei das, was Brasilien einzigartig macht, verloren gehen könnte. Ernesto rauft sich die Haare und erzählt von der Kokosnuss: Man öffnet sie mit drei gekonnten Säbelschlägen, im Fleisch bildet sich eine Pyramide. »Das ist Handwerk, das ist eine Kunst«, sagt Ernesto, »die Leute haben sich das selbst beigebracht.« Nun ist das Öffnen der Kokosnuss mit dem Messer am Strand verboten: zu gefährlich. Eigentlich wollte man die Kokosnuss (»aus Hygienegründen«) gleich ganz verbieten. Was einem Bierverbot im bayerischen Biergarten gleichkäme.

Ernesto drehte ein Video, ein Kokosnuss-Manifest. Zu einer legendären Silvesterparty seiner Strandclique, auf der zweitausend Menschen am Meer tanzten, trugen viele ein T-Shirt mit dem Bild einer Kokosnuss darauf. »Das ist ein Witz! Ein Skandal«, protestierten immer mehr Leute. Der Bürgermeister lenkte ein. Am Ende geht es natürlich nicht um die Drachen, nicht um die Nuss. Es geht darum, »dass sie uns das Beste wegnehmen wollen. Das, was uns ausmacht«, sagt Ernesto.

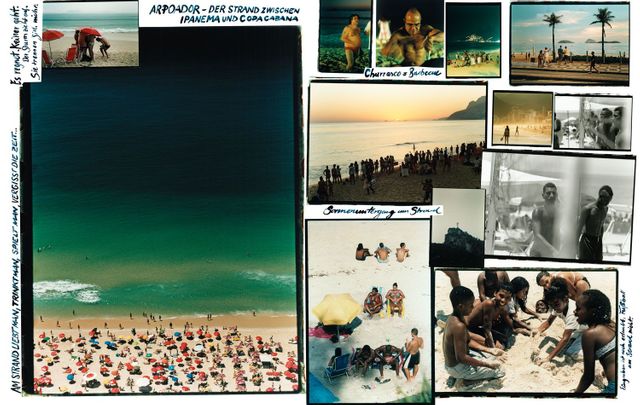

Der nächste Tag, 17 Uhr, am Strand des Arpoador, des Felsens zwischen Ipanema und Copacabana. Am Horizont taucht das Blau des Himmels in das dunklere, tiefere Blau des Ozeans. Die Wellen klatschen voller Wucht auf den Strand. Ernesto tritt an das Geländer zwischen Straße und Strand, umfasst es mit beiden Händen, schaut hinunter zu seiner Strandclique, seiner galera. Schließlich springt er in den Sand, umarmt jeden seiner Freunde, als hätte er ihn nicht erst gestern gesehen. Am längsten umarmt er Marcus Wagner, den er seinen »Bruder« nennt, der Ernesto um einen Kopf überragt, 46 Jahre ist er. Die beiden kennen sich, seit sie 18 waren. Marcus zeichnete am Strand die Badenden, und Ernesto wollte es ihm gleichtun. Sie sind die Wirbelsäule dieser Clique. Seit über zwanzig Jahren gilt zum Ende jeden Tages die unausgesprochene Verabredung: Man kommt zu diesem Punkt im Sand. Wer da ist, ist da. Marcus schaut aufs Meer. Ernesto holt Bier, Flavinho küsst, immer knapp neben den Mund, Marion dreht sich, bis das kalte Wasser in ihren Haaren auf die Haut der anderen spritzt, William macht mit einer blinkenden Maschine handballgroße Seifenblasen. Alle stehen, nah beieinander, barfuß. Der Sand ist noch warm. Der Blick ins unendliche Blau, auf die grünen Hügel. Im Stehen redet man. Über Politik. Liebe. Die Stadt. Macht Pläne. Ideen fliegen durch die Luft – Lachen, süße Wörter, linda, beleza, achtsam gewählt, vielleicht weil der andere fast nackt vor einem steht.

Zur Clique gehören Künstler, Biologen, Fitnesstrainer, Öffentlichkeitsarbeiter, Schwarze, Weiße, Juden, Katholiken, Europäer, Brasilianer. Und jedes Ego auf das Minimum reduziert: auf eine Badehose. Ein gutes Dutzend bildet den Kern, andere kommen und gehen. Jeder kann kommen. Der Strand hat keine Wände. Hier wird, jeden Tag, etwas in die Wirklichkeit umgesetzt, wovon viele Länder bloß träumen. In den Fünfzigerjahren wurde in Brasilien die Idee der Miscegenation von Portugiesen, Afrikanern und Ureinwohnern in den Köpfen verankert. Andere Staaten wie die USA hielten noch lange nach der Abschaffung der Sklaverei an Rassentrennung fest, in Brasilien geschah das genaue Gegenteil: Rassenmischung wurde hoch geachtet. Am Strand lebt man diese Achtung. Natürlich gibt es auch dort Grüppchen, es gibt die soziale Ungerechtigkeit von Rio, die Trennung von Arm und Reich, aber es gibt Orte, an denen die Unterschiede aufgehoben sind. Die Leute begegnen sich noch. Das muss man wissen, um Ernestos Wut und Trauer um den Umbau des Maracanã-Stadions zu verstehen. Das Stadion, in dem Brasilien 1950 kurz vor Spielende die Weltmeisterschaft verlor: Nach dem Tor des Uruguayers Alcide Ghiggia waren plötzlich alle still. Es geht darum, wie die »ärmeren« Leute unten am Spielfeldrand direkt mit denen auf den Sitzbänken Kontakt hatten, wie sie sich in die Augen schauten, sich zujubelten. Nun werden VIP-Tribünen, Lounges, teure Sitzplätze installiert – es gibt keine Stehplätze, keine Verbindung mehr. Gestern, in seinem Studio, als Ernesto auf- und ablief, rief er: »Mann, es ist das Maracanã«, und seine Stimme brach, »das Stadion, in dem ein Typ 200 000 Menschen zum Schweigen brachte, das Stadion des Volkes. Vier Wochen WM, danach müssen wir damit leben, für immer. Das ist, als würdest du eine Atombombe auf unser Herz werfen.

Auf dem Gehweg darf nichts liegen, sonst wird es vorläufig konfisziert

« Anderntags, die Sonne brennt, auf Streife mit dem Ordnungstrupp. Am Rand des Gehwegs liegen Klappstühle und Sonnenschirme. Ein dicker Mann um die sechzig, der Betreiber der Strandbude, kommt über den Sand gelaufen: »Wir räumen es gleich weg, die Stühle liegen nur da, weil ich sie gegen neue tauschen will, gleich sind sie da«, ruft er. Der Mann vom Ordnungsamt deutet mit dem Finger auf jeden einzelnen Stuhl, jeden einzelnen Schirm: »Das ist beschlagnahmt, das ist beschlagnahmt, das kommt mit …« – »Bitte nehmen Sie mir das nicht weg, ich brauche das doch zum Arbeiten«, jammert der Mann. Später wird er erzählen, dass er seit 37 Jahren in seiner Strandhütte arbeitet. Der Ordnungstrupp kennt kein Erbarmen. Auf dem Gehweg darf nichts liegen, sonst wird es vorläufig konfisziert. Und die Sonnenschirme haben nicht die richtige Farbe: Nur Rot, Blau und Gelb sind noch erlaubt, keine bunten, keine mit Blumen drauf.

Am Strand geht die Sonne unter. Ernesto flucht, diesmal, weil ihn das, was er sieht, noch immer wie ein Kind staunen lässt. Die rot leuchtende Sonne senkt sich zwischen zwei Inseln auf dem Meer. Die Freunde schauen alle in eine Richtung. Strahlen, als wäre in ihrem Bauch ein Licht angeknipst. In dem Augenblick, in dem die Sonne im Meer versinkt, jubeln sie und klatschen, manche wischen sich wohl eine Fliege aus dem Auge. »Hast du gesehen«, ruft Marcus, »kurz bevor sie untergegangen ist, hat sie einen Schlenker gemacht«, und er macht mit seinem Körper dieselbe Bewegung durch zwei Riesenseifenblasen von William hindurch. Kann es etwas Altmodischeres, etwas Gegenwärtigeres, kann es etwas Stärkeres geben, als jeden Abend mit seinen besten Freunden den Sonnenuntergang anzuschauen?

Die blaue Stunde. Und jetzt? Trinkt man irgendwo ein Bier? Im Stehen natürlich. Isst man noch was? »Das Programm ist, kein Programm zu haben«, sagt Marcus. Improvisieren ist zur Kultur erhoben. Für diesen Abend beschließt die Strandclique ein Churrasco: Grillen am Meer, mit lauter Musik. Beides ist im Rahmen des choque de ordem verboten, der Operation »Ordnungsschock«, die die Stadt auf die Großereignisse vorbereitet. Der Strand ist das Schaufenster in die Welt, hier lässt sich am besten demonstrieren, wie sauber, wie sicher die Stadt wird. Als eine der ersten Gruppen traf es Anfang des Jahres 2010 die Käseverkäufer. Aus dem Nordosten des Landes brachten die Männer ihre Tradition mit, einen Käse am Stiel in einem Handöfchen zu grillen. Der Käse bekommt eine goldene Kruste, innen bleibt er weich und quietscht beim Kauen. Der queijo coalho schmeckt köstlich zu einem eiskalten Bier. Auf einmal hieß es: Jemand könnte sich den Magen verderben – der Käse wurde verboten. Die meisten Händler wohnen in Favelas, arbeiten seit Jahrzehnten am Strand. Viele aus der Clique von Ernesto und Marcus kennen sie schon von Kind an.

Kurz bevor das Verbot wirksam wurde, im Dezember 2009, sagte einer der Männer mit den silbernen Öfchen: »Ich weiß nicht, was ich tun soll, vielleicht gehe ich in den Süden, dort habe ich Familie.« Er sprach wie ein Kriegsflüchtling. Vertrieben wegen Käse am Stiel.

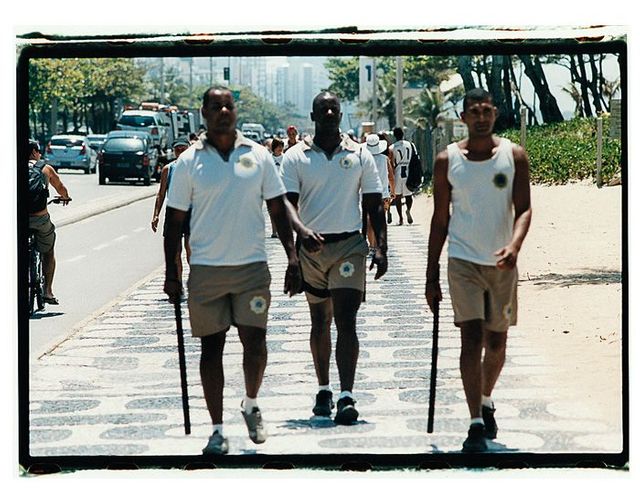

Es folgten Verbote für die Krabbenverkäufer und alle anderen, die etwas frisch zubereiten – rotes X. Das Handgemachte verbieten, das Industrielle erlauben – »und am Ende kauft Coca-Cola das Kokoswasser und füllt es in Dosen ab«, sagt Ernesto. Die New York Times schätzte, dass Hunderte, vielleicht Tausende ihre Arbeit verloren haben könnten, genau weiß das niemand, weil die Händler nicht registriert waren. Verboten sind alle Ballspiele am Meer von acht bis 17 Uhr. Es kamen Hochsitze im »Stil Malibu«, der Aufpasser darauf kann ins Megafon rufen: »Hey, du, nimm deinen Müll mit!« Es kam die Ordnungspolizei auf dem Quad, zu Fuß, auf dem Fahrrad. Hunderte Männer patroullieren am Wochenende. Die Stadtverwaltung will, wie so oft, Kontrolle gewinnen. »Friedensschock«, heißt es in der Favela, »Ordnungsschock« in der Stadt. Man spricht von »Operationen«. Man schlägt zu, weil man harten Widerstand erwartet oder weil vorher jemand zugeschlagen hat. Aber am Strand schlägt niemand. Am Strand tragen sie Badehosen und umarmen sich.

Deshalb wirkte die Szene, die sich am Nachmittag ein paar Hundert Meter weiter oben am Strand abgespielt hatte, so irritierend: Posto 9, türkis glitzert das Meer, der warme Singsang der Stimmen, eine Sinfonie, in der es viele verschiedene, aber selten falsche Töne gibt. Auf einmal standen sie da. Mitten unter den Menschen in Bikinis und Badehosen, zwischen roten und gelben Sonnenschirmen. Ein Trupp von sechs, sieben Ordnungspolizisten, mit überdimensionierten Schlagstöcken in der Hand. Einer trug einen Müllsack, diskutierte mit einem Mann in Badehose. Die Menschen starrten hin, so wie man starrt, wenn man ein Geschwür auf seiner Haut entdeckt. Was ist da los? Jemand sagt: Sie haben einen Fußball beschlagnahmt. Denn es ist jetzt verboten, im Land des Fußballs, nahe am Meer von Rio, Fußball zu spielen. Wenn sich die Leute weigern, den Ball herzugeben, müsse man eben handeln, erklärt Alex Costa. Wo ist das Problem, wenn ein Vater mit seinem Sohn Fußball spielt? »Der Ball könnte jemanden am Kopf treffen.« Wozu braucht man sieben uniformierte Männer – mit Schlagstöcken? »Weil sie es anders nicht begreifen«, sagt Costa.

Auf der Facebook-Seite der »Öffentlichen Ordnung« wird bekannt gegeben, wie viele Bälle eingesammelt, Falschparker bestraft, Krabben konfisziert wurden. Mit »Bravo!« kommentieren das manche. Eine Zeit lang gab es sogar eine Hotline für Denunziationen. Viele Menschen meinen, Rio sei »sauberer« geworden, es fühle sich »sicherer« an. Was gut ist, aber eine Illusion. »Das ist die Mittelschicht«, sagt Marcus, »die Bourgeoisie, die Angst vor der Mischung der Leute hat. Sie glauben, alles sei eine Frage von ›mehr Polizei‹. Aber ›mehr Polizei‹ löst kein strukturelles Problem.« Bessere Erziehung statt weniger Fußbälle. Die Schale glänzt, und innen fault der Apfel. Und selbst der Regierung geht es nur vorgeblich um Ordnung. In Wahrheit geht es um etwas anderes. Etwas im Kern des Apfels.

Ihr Vorbild ist New York – die Null-Toleranz-Politik, die Rudolph Giuliani betrieb

Marcus steht im dunklen Wasser. Das Fleisch zischt am Strand. Es grillt der Biologe, der tagsüber die Entwicklung von Hühnerembryos erforscht. Die Lichter von Vidigal, der Favela auf dem Felsen, in der Kurve vor dem Atlantik, werden angeknipst. Einmal badeten sie nachts und sahen, dass die Lichter von Vidigal die Form eines Elefanten haben. Daraufhin hat die Clique eine Party unter dem Motto »Hommage an den Elefanten« veranstaltet. Verglichen mit Ernesto, dessen Körper spricht, ist Marcus eine griechische Statue. Ernesto sagt: »Ich will das Glas Bier nicht anschauen, ich will hineinspringen, darin baden, vergessen, was es ist. Ich will in den Dingen sein, Marcus will sie beobachten, analysieren.« Doch Marcus, der Illustrator, hat einen genauen Plan, für den er brennt. Dabei spricht er ruhig, ernst: »Die Regierung will einen Eiswürfel festhalten, aber Wasser schmilzt, fließt davon. Die lokale Kultur ist so stark, sie wird sich immer ihren Weg bahnen.« Die Gesellschaft lebt wie ein selbstständiger Organismus. Der Fahrer öffnet die Tür, wenn man an die Scheibe klopft, egal wo der Bus steht. Die Rechnung an der Strandhütte bezahlt man erst, wenn man den Strand definitiv verlässt, selbst wenn man zwischendurch zwei Stunden weg ist. Der Alltag ist gespickt mit kleinen Regeln, deren Grundlage gegenseitiges Vertrauen ist. Vielleicht auch, weil »das Gesetz nicht greift«, wie sie in Rio sagen. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Manche vermeiden es, bei einem Unfall die Polizei zu rufen, weil sie nicht wissen, wer kommt, auf welcher Seite er steht. Das Vertrauen in die Obrigkeit ist durch Korruption, Willkür, undurchschaubare Seitenwechsel beschädigt. Die Obrigkeit wiederum versucht das »Chaos« zu bekämpfen. Ihr Vorbild ist New York – die Null-Toleranz-Politik, die Rudolph Giuliani betrieb.

»Man versucht, die Dinge von außen nach innen zu verändern statt von innen nach außen: Mit der Wertschätzung dessen, was wir haben, muss es beginnen«, sagt Marcus, der mit seinen Freunden eine moderne Version der Bossa-Nova-Cliquen lebt: der Stil, am Meer, das Sich-ernst-Nehmen und gleichzeitig Sich-selbst-Vergessen, am Meer.

Während er spricht, stellt jemand die Musik an. Und dann passiert, was fast immer passiert, wenn diese Gruppe feiert. Alle tanzen, von Anfang an. Es gibt keine Mitte und keinen Rand, es gibt nur etwas, was größer ist als sie selbst. Es ist kein sehnsüchtiges Feiern, kein Hinsteuern, es ist existenzielles Feiern. Da sein. Es ist das Leben und die Vergänglichkeit gleichzeitig, zu einer einzigen Empfindung verschmolzen: das, was man fühlt, wenn man einen Sonnenuntergang sieht.

In dieser sternenklaren Nacht kommt kein Polizist und zieht den Stecker. Der Strand des Arpoador blieb bisher von der Operation Ordnungsschock relativ verschont. Im Gegensatz zu Copacabana und Ipanema.

Auf den ersten Blick sieht man es nicht. Aber der Strand verändert sich. Man sieht weniger arme Leute. Unter Viadukte wurden Steine gelegt, damit keine Bettler darunter schlafen. Drogen konsumierende Kinder wurden von einer Sondereinheit der Polizei in Häuser außerhalb der Stadt verschleppt. Die »Bedrohung« verschwindet nicht, sie wird verschoben. Ab und zu tauchen die Käsehändler wie aus dem Nichts wieder auf. Sie kauern zwischen den Stühlen, schauen sich ängstlich um. Werden sie erwischt, wird ihnen alles abgenommen: der Käse, das Öfchen, die Existenzgrundlage. Die Betreiber der Strandbuden haben neue Vorgaben, dürfen nur das von der Stadt vorgegebene Zelt aufstellen, das einer allein nicht mehr aufbauen kann. Die Zelte sind jetzt einheitlich weiß, vorher hatte jeder sein eigenes, bunt beschriftet. Für viele gehören die Strandbudenbetreiber seit mehreren Generationen zur Familie. »Hallo, meine Liebe, was gibt es Neues, was kann ich dir Gutes tun?« – man umarmt sich, schüttet sein Herz aus. Selbst Touristen haben nach einem Tag am Strand »ihren barraqueiro«.

Die Vorsicht und die Angst sitzen nun mit in der Strandbude. Manche wollen nicht darüber reden, was sich verändert hat, sie zeigen stumm mit dem Kopf zu den Ordnungsmännern, die in blauen-weißen, offenen Zelten zwischen den Händlern sitzen und wachen. »They watch. We look«, steht auf Ernestos abgeblätterter Wand im Zentrum gekritzelt.

Am Abend fährt Marcus im Taxi zum 50. Geburtstag von Vik Muniz, einem anderen berühmten Künstler. Der warme Wind weht durch das Fenster. Marcus trägt eine helle Hose, weißes Hemd mit Grafikmuster. In der Hand hält er einen Umschlag, das Geschenk. Darin ein Schwarz-Weiß-Foto: ein kleiner Junge, der sich durch eine riesige Sandwand gräbt. Dahinter ragen die Spitzen der Hochhäuser der Copacabana in den Himmel. »Als Kind habe ich genau diese Szene immer wieder geträumt. Dann habe ich sie vor einiger Zeit wirklich vor mir gesehen, sie fotografiert«, sagt Marcus, und diese Geschichte hat er für Vik Muniz auf die Rückseite des Fotos geschrieben. Für Menschen wie Marcus Wagner hat der Strand eine Seele, und so begegnen sie ihm. Wenn Marcus’ Patenkind, Ernestos Sohn, am Meer Geburtstag feiert, kreischen und hüpfen die Kinder, warten gespannt auf die Ankunft des Onkels, gemeinsam mit Vanildo, einem Strandverkäufer, der auf seinem Kopf ein Netz voll bunter Bälle trägt; es ist höher als er selbst. Marcus kauft Vanildo das Netz ab, bringt es zu seinem Patenkind in den Sand. Dieser Augenblick, wenn er das Netz öffnet und die bunten Bälle in Richtung Himmel wirft – das ist sein Geschenk. Jedes Jahr. An einem Tag bittet ein Jugendfreund Marcus spontan darum, ihn ins Krankenhaus zu begleiten, dabei zu sein, wenn er den Knopf drücken wird, der die Maschine abschaltet, die seinen Vater am Leben hält. Wo wartet Marcus auf ihn? Am Strand. Wo findet man ihn am nächsten Tag? Am Strand. Der Strand fängt das auf. Der Strand ist die Klammer des Lebens.

»Wir wollen Rio zu einer Stadt wie München machen«

Vik steht im Garten einer weißen Villa, begrüßt die Gäste mit Küsschen. An seiner Seite seine wunderschöne Frau im hochgeschlitzten Glitzerkleid und hochschwanger. Die Samba-Legende Elza Soares ist da, auch die Kunstsammlerin Francesca von Habsburg. Weiße Anzüge, Palmen, ein Pool, Caipirinha mit frischen Früchten auf der Terrasse. Der große Gatsby in den Tropen. Stunden später tanzen alle, auf dunklem Holz, umgeben von alten Gemälden. Von Weitem sieht man die dunklen Locken und den Schweiß fliegen. Ernesto tanzt. Nur mit einem Handtuch um die Hüften – darunter trägt er eine Badehose. Sand liegt auf dem Boden, Sand klebt an den Fersen, Sand liegt auf den Wörtern. Der Strand kommt in die Stadt, und die Stadt kommt an den Strand. Das ist die Idee von Marcus und Ernesto. Ein Manifest haben sie geschrieben. Das Projekt »Alalaô« ins Leben gerufen, Künstler sollen ihre Kunst am Strand zeigen, sie am besten gleich dort entwerfen. Im vergangenen Jahr luden sie Leute ein, fünfhundert Papierdrachen gleichzeitig in die Luft zu werfen. Die Künstler planen eine Art »Vatikan am Strand«, eine »Glaubensgemeinschaft« für Rio, offen für jeden. Ein Carioca zu sein, Einwohner von Rio, ist für sie keine Frage des Geburtsortes, sondern ein Geisteszustand.

Ein Container am Strand von Rio. Darin sitzt Alex Costa, der Sekretär des Ordnungsamts. Costa ist jung, schmal, er wippt so stark mit seinem Fuß, dass der ganze Container wackelt. Eine halbe Stunde spricht er über den Ordnungsschock, die zunehmende Effizienz der Aktionen. Das ist ja erst der Anfang. Es sind noch zweieinhalb Jahre bis zur WM. Es geht darum, ein »Minimum an Regeln« einzuhalten, es geht um das Falschparken, die in den Sand geworfenen Coladosen, das Pinkeln auf die Straße im Karneval, die Schlampigkeit der Brasilianer. Schließlich kommt er auf den Punkt: »Wir wollen Rio zu einer Stadt wie München machen«, sagt Costa, »wir wollen, dass es hier superorganisiert und sauber ist wie bei euch.« Mit dem Argument der Ordnung wird die Kultur zerstört. Costa spricht von Umerziehung, wie sich das Verhalten der Menschen ändern müsse, wie man die Kultur verändern müsse. Die Großereignisse stehen bevor, die Wirtschaft brummt, es geht, wieder einmal, um das große Ziel, den Sprung in die Erste Welt. Schon Anfang der Sechzigerjahre wollte sich Brasilien selbst in die Erste Welt schießen, mit dem Bau von Brasília, der streng geordneten, weißen Hauptstadt. Ein gebauter Zukunftsfilm im unbewohnten Zentrum des Landes. Ein Verschieben von der lebendigen Küste Rios in die staubige, leere Steppe. Ein Wegrücken von sich selbst.

Rio hat das ausgestanden. Stehend. Am Strand. In Rio regiert das Trotzdem.

Dilma, 58, eine wohlgerundete schwarze Frau mit einem Turban auf dem Kopf, holt den Säbel unter dem Tisch in ihrer Hütte hervor. »Spinnst du?«, zischt ihre Freundin. »Wenn sie dich sehen!« – »Ha! Na und!«, sagt Dilma. Und wenn sie nun mit ihrem Strahlen im Gesicht, voller Stolz, mit drei im Wind pfeifenden Schlägen die Kokosnuss öffnet – eine Szene, die alles zeigt, was Rio ausmacht.

Seinen Ursprung hat dieser Geist im Jahr 1549, als der portugiesische König João III. ein Schiff nach Brasilien entsandte, um in seiner Kolonie Ordnung zu schaffen. An Bord befanden sich neben tausend Soldaten, Regierungsleuten, auch sechs Jesuiten, zuständig für die geistige Erziehung. Diese sechs Männer seien wichtiger für das Schicksal Brasiliens gewesen als jeder andere, schrieb Stefan Zweig. Weil die Jesuiten die Ureinwohner nicht als niedere Wesen verstanden, »sondern zum Menschen erhoben«. Sie bezeugten ihnen, dass sie etwas wert sind.

Was ist man für ein Mensch? Was wird man für einer? Das brasilianische Bewusstsein ist eines, das Ausschau hält, wie der Philosoph Max Bense es in seinem Buch Brasilianische Intelligenz beschrieb. Ein Bewusstsein, das nicht zurückblickt, sondern sich immer neu erfindet.

Daran muss man denken, wenn man neben einem Camelô, einem »illegalen« Händler, auf der Straße steht, sich die Polizei nähert und der Camelô rasend schnell, mit einem System aus Schnüren seine Handtaschen, Tücher, Sonnenbrillen zusammenzieht und verschwinden lässt und selbst verschwindet, als wäre die Wirklichkeit ein Trickfilm. Und an die sechs Jesuiten muss man denken, wenn man Marcus und Ernesto betrachtet: Anfang des Jahres haben sie eine Währung für den Strand eingeführt, benannt nach den Ureinwohnern, Tupí. Kunstvoll gestaltete Geldscheine, die sie über die Strandbuden in Umlauf bringen wollen, sollen ihre Haltung öffentlich machen, man soll sie in der Hand halten können. Marcus plant, einen Kiosk am Strand zu kaufen, als eine Art Basislager. »Dieses Jahr werde ich nicht nur am Schreibtisch sitzen und zeichnen, dieses Jahr werden wir Rio einen Lebensschock verpassen. Das ist erst der Anfang.«

Kurz bevor zum letzten Mal in dieser Geschichte die Sonne untergeht, taucht erneut ein Käsehändler am Strand auf. Marcelo, Anfang zwanzig, er trägt eine Kappe, blaue Shorts, kniet an seinem Öfchen im Sand. »Schwierige Zeiten für dich?« – »Bist du verrückt, es geht mir großartig«, flüstert er. »Wieso?« – »Weil alle Leute meinen Käse wollen – und dass ich erwischt werden könnte, gibt mir so viel Adrenalin! Ich fühle mich, als wäre ich in einem Hollywoodfilm, in einem Thriller.« Er hebt die Hand. »Schreib bloß nicht, dass sie den Käse wieder erlauben sollen.« Dann steht er langsam auf. Sollen sie ihn doch fangen. Er rennt nicht, er schreitet. Barfuß, durch den Sand.

Fotos: Jonas Unger