In Portugal zum Beispiel gibt es in diesem Sommer, für den bekanntlich Karl Lauterbachs Versprechen gilt, er werde »super«, drei Regeln für den Strandbesuch.

Zur Erinnerung, wir sind ja alle aus der Übung: Ein Strand ist ein flacher Küstenstreifen aus Sand oder Geröll. Sowie ein Daseinszustand, der damit beginnt, dass man sich die Füße beim Hinabtraben der Dünen verbrennt, und einige Sonnenstunden später damit endet, dass man diese Füße in lauwarme Duschpfützen tunkt, obwohl sie sich immer erst in den Mikrofasern des Autobodens entrieseln. Und Portugal, das ist ein Land mit besonders schönen Stränden. An der Algarve wird man zwischen goldgelben Felsen paniert wie die Lulas fritas auf den Holzterrasssen der Grillrestaurants. Im Norden, in Richtung Lissabon, spült der Atlantik den Kopf einmal durch wie ein Glas Vinho verde.

Erstens, ordnen nun die Portugiesen an, soll man Strände aufsuchen, die nicht überfüllt sind. Zur Orientierung werden an den Zufahrten Strand-Ampeln aufgestellt. Leuchten sie rot, steuert man einen anderen an. Zweitens sollen zwischen Sonnenschirmen drei Meter frei bleiben. Und drittens soll jeder Abstand zu Menschen halten, die nicht der eigenen Gruppe angehören, auch im Wasser.

Wechselbad: Auf die Frage, was sie am Strand am liebsten tun, sagten 33 Prozent der Europäer »Schwimmen und im Wasser spielen«, 29 Prozent: »Sonnen«.

Das Schöne an diesen portugiesischen Corona-Maßnahmen für den Strand ist, dass sie auch ohne Corona sinnvoll sind. Jeder Strandgänger bei Trost befolgt sie seit jeher. Selbstverständlich schwitzt man ewig mit dem Mietwagen durch enge Gassen und auf holprigen Pisten, bis man nah genug an einer vermeintlich geheimen Badestelle parken kann. Natürlich läuft man zur Sicherheit eine weitere Viertelstunde, den Sand gegen die eigenen Waden schaufelnd, flipflopflip, bis man mit all dem Wasserspielzeug eine Bannmeile um das Handtuch (»Kinder, stellt euch bitte nicht drauf, jetzt ist schon alles sandig!«) errichten und stolz den flattrigen 19-Euro-90-Schirm in den Boden rammen kann, als habe man diese praia ganz ohne die Google-Suche »strand abgelegen aljezur« entdeckt. Und klar macht man einen Bogen um die andere deutsche Familie (»Neihein, Mia, wir haben keine Maiswaffeln mehr!«), die argwöhnisch über ihre Buddelburg lugt, weil sie ebenso hoffte, das abgelegene Ende dieser abgelegenen Bucht exklusiv zu haben.

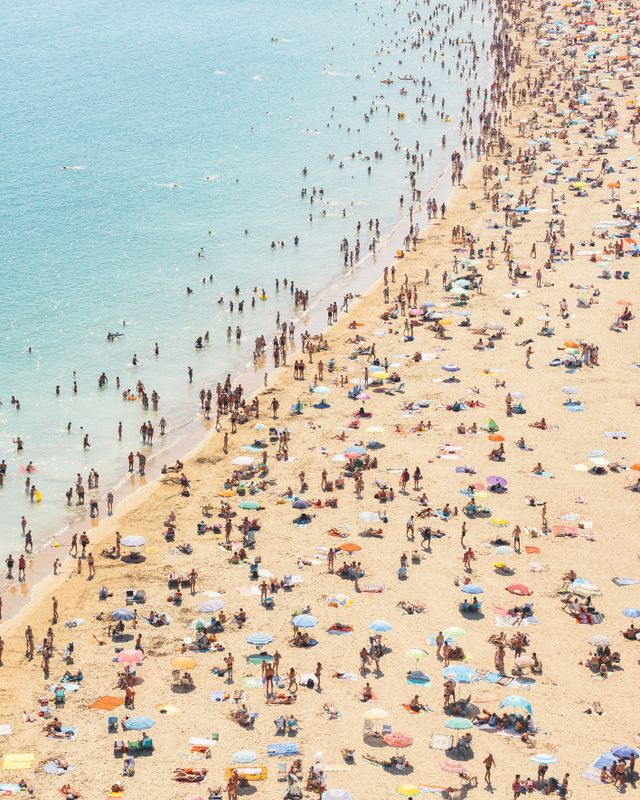

Nirgendwo sind so viele Menschen gemeinsam damit beschäftigt, für sich zu sein, wie am Strand. Der spanische Fotograf José Javier Serrano, genannt »Yosigo«, hat das mit der Fotoreihe Animal Turista, die wir auf diesen Seiten auszugsweise zeigen, wunderbar eingefangen. Yosigo stammt aus San Sebastián, bekannt für die Strände Playa de Ondaretta und Playa de La Concha. Vor allem an letzterem hat er in den vergangenen zehn Jahren fotografiert, meist von weit oben. So überblickt er den vollen Irrsinn des Herden-Tourismus. Geht er näher heran, sieht er den Einzelnen beim Planschen, Tauchen, Schmoren, nicht mehr als Massenvieh, sondern als einzigartigen homo urlaubensis, der sich der Natur bemächtigt und die Wogen zähmt zu seiner Erholung. »Der Strand ist die Zivilisierung des Meeresufers durch die Badenden«, sagte einst der französische Schriftsteller Paul Morand – kannte aber auch noch keine aufblasbaren Einhörner.

Viele der Fotos entstanden am Playa de La Concha nahe San Sebastián, der Heimatstadt des Fotografen Yosigo.

Wenn, siehe Portugal, nun nach anderthalb Pandemiejahren nichts außer dem gesunden Strandverstand zu beachten ist, kehrt die Normalität zurück an den normalsten aller Sehnsuchtsorte. Bereits in den Pfingstferien schienen laut Instagram alle anderen wieder am Meer zu sein, und sie würdigten das mit bewegten Worten. Für rund die Hälfte aller Deutschen ist Erhebungen zufolge eben erst ein Urlaub am Strand ein richtiger. Und in weltweiten Umfragen, wo Frauen und Männer gerne mal Sex hätten, taucht der Strand immer weit vorne auf. Eine einzige erogene Zone: das rhythmische Spiel der Elemente. Das harte Land, das von der weichen See umschmeichelt wird. Die explosive Gischt.

Heute kann die Neurowissenschaft fundiert erklären, warum der Strand heilsam auf uns wirkt: die Farbe Blau

Der US-amerikanische Historiker Robert C. Ritchie hat mit The Lure of the Beach – A Global History kürzlich ein fantastisches Standardwerk über unsere Beziehung zum Strand geschrieben. Ritchie beginnt bei den Meerblick-Palästen der römischen Eliten und endet in unserer Welt, in der mehr Menschen als je zuvor in Meeresnähe wohnen und alle an die Küsten streben, die gleichzeitig des steigenden Pegels wegen erodieren. Sogar in den Städten schütten wir Strandbars auf, aber weil wir so viele Städte bauen wie nie, wird der für den Beton benötigte Sand zu einer knappen Ressource. Die Geschichte der Menschheit am Strand ist eine der Widersprüche. Vor allem zeichnet Ritchie nach, dass unsere Strandobsession, von Bond Girls und Beach Boys genährt, ein historisch absurd neues Phänomen ist.

Zwar dichtete Heinrich Heine schon Anfang des 19. Jahrhunderts: »Gar besonders wunderbar wird mir zumute, wenn ich allein in der Dämmerung am Strande wandle – hinter mir flache Dünen, vor mir das wogende Meer, über mir der Himmel wie eine riesige Kristallkuppel – ich erscheine mir dann selbst sehr ameisenklein, und dennoch dehnt sich meine Seele so weltenweit.« Doch der Strand war für die meisten seiner Vorfahren noch ein Ort des Schreckens und des Todes, an dem man Sturm und angreifenden Schiffen ausgeliefert war. Erst als zu Heine-Zeiten wohlhabende Engländerinnen aus den zunehmend verpesteten Städten in die entgegengesetzte Richtung ans Meer flohen, um sich von zweifelhaften Ärzten in die kalten Fluten tauchen zu lassen, gegen die »Melancholie«, wurde die Auszeit am Strand langsam weltweit zu einer mondänen Idee – bald auch am Mittelmeer, ohne den Kälteschock.

Heute kann die Neurowissenschaft fundiert erklären, warum der Strand heilsam auf uns wirkt: die Farbe Blau. Das Wasser, aus dem wir einst kamen und aus dem wir größtenteils bestehen. Andererseits braucht es dafür keine Erklärung. Wer je am Strand eingeschlafen und danach wie neugeboren aufgewacht ist, versteht die beruhigende Wirkung, die das Tosen des Ungewissen, des Fernen hat, wenn man zugleich die Zehen knirschend im Hier und Jetzt vergraben kann. Die Gefahren des Strandes mögen heute kalkulierbarer sein, als sie es für unsere Ahnen waren, und doch bleibt er ein Raum am wortwörtlichen Rand unserer Existenz, ohne jede Zeit, zwischen Erde und Unendlichkeit.

Vielleicht ist der Strand nach den vielen Monaten der Risikoabwägung genau der richtige Ort für den Neuanfang oder den Wiederbeginn. Am Strand sehen wir dem Abgrund ins Auge. Und doch geraten wir nicht in Panik. Hier können wir uns auch mit dem Wissen um das Wesen der Aerosole nah sein, ohne uns zu nah zu kommen. Und seien wir ehrlich: Zwar suchen wir die unberührten Buchten, aber ist gar niemand außer uns da, macht uns das auch stutzig, dann ist was faul oder zumindest nicht attraktiv genug. Wir brauchen uns gegenseitig am Strand, um uns unserer selbst zu versichern. Allein vor der Brandung liegend ist man lächerlich. Drei Meter zum nächsten Schirm: unbedingt. Aber wird es nicht magisch sein, all die Körper wieder vereint und in Reihe brutzeln zu sehen? Der Strand ist eine demokratische Errungenschaft. Vergesst den Streit, die Zwietracht, das Pandemiegeschrei. Am Strand sind (bis auf ein paar Eigenheiten bei Platzpräferenz und Kühlboxzusammenstellung) alle gleich. Gleich unansehnlich. Gleich glücklich.