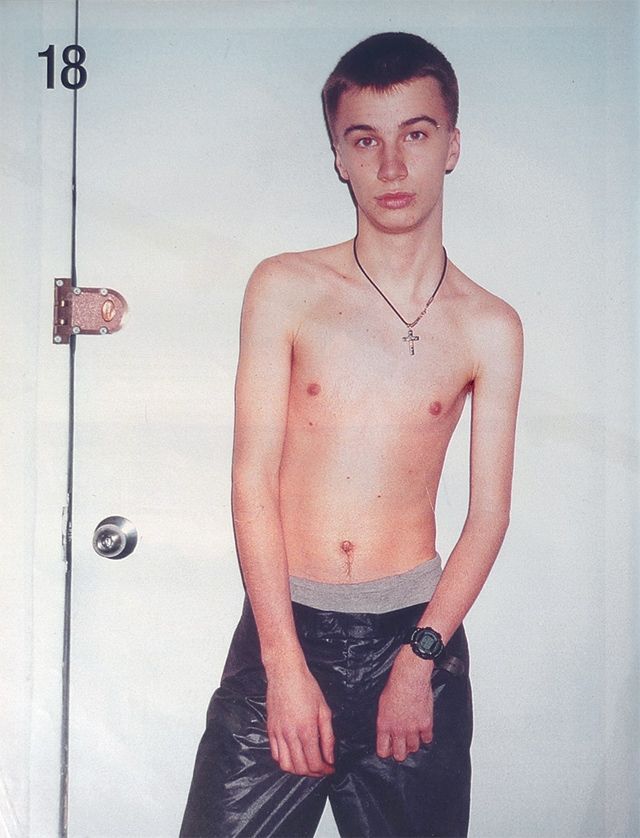

Moment 181: 2000

Ein Mode-Heft versammelt Menschen aller Altersstufen, von 0 bis 100. Der berüchtigte Fotograf Terry Richerdson fotografiert dafür einen jungen Kerl, gerade mal 18 jahre alt. Was er nicht weiß: Der Junge ist der Schriftsteller Benjamin Lebert, er hat gerade den Bestseller »Crazy« hingelegt, und im gleichen Jahr wird die Verfilmung zum Kinoerfolg. Aber da hat Richardson seine Fototasche schon wieder eingeräumt.

-----------

Moment 182/183: 1997/2000

Stefan Aust, viele Jahre Chefredakteur des »Spiegel« und jetzt Herausgeber der »Welt«, über seine zwei Lieblingsmomente:

Beim Spiegel waren es immer unsere jungen, gut schreibenden Kulturschaffenden, die im Ton der Hochachtung vom SZ-Magazin gesprochen haben. Erinnern tue ich mich an zwei Geschichten: ein furioses Interview mit Hillu Schröder, wo sie Gerhard den Rosenkrieg erklärt, und das Jubiläumsheft zum zehnten Geburtstag, das komplett aus Fotomontagen bestand. Das fand ich originell und witzig.

----------

Moment 184: 2012

Drama im Olivenhain: Der Schriftsteller Martin Suter lädt den Redakteur Max Fellmann nach Ibiza zur Olivenernte ein, und ausgerechnet in diesem Jahr gibt es ganz erhebliche Probleme mit der Ernte. Wie dann doch alles gut ausging? Martin Suter über die unverhoffte Rettung seines Ölertrags.

Ich weiß nicht, wann der Rückschnitt unserer 112 Olivenbäume vergessen ging, und wie es dazu kommen konnte, gehört zu den tausend Geheimnissen, die das alte Anwesen umweben. Das Versäumnis wurde erst im Frühjahr entdeckt, als aus den Kronen daumendicke Triebe schossen. Wir konnten zusehen, wie aus den über die Jahre auf handlicher Pflückhöhe gehaltenen Bäumchen hohe Bäume wurden.

Und wie sie trugen, die neuen Triebe! Jede der unscheinbaren Blüten dort oben verwandelte sich in stecknadelkopfgroße unerreichbare Früchtchen, keines fiel den Sommerstürmen oder den Amseln zum Opfer, und jedes wuchs über die Monate zu einer gesunden, prallen Olive heran. Schwer trugen die höchsten Zweige an ihrer Last, und schwer trugen wir an der Verantwortung, sie am Erntetag innerhalb der gesetzten Frist von sechs Stunden abzuernten und in die Zentrifuge zu bringen. Denn Oliven fangen an zu oxidieren, sobald sie gepflückt sind. Es gilt, ihren Säuregehalt so niedrig wie möglich zu halten und sie so rasch als möglich zu verarbeiten.

Aber wie? Unter den fünfunddreißig Pflückern, die sich alljährlich zur Ernte im Olivenhain zusam-menfanden, befand sich kein einziger, der größer als 1,80 war.

Fingerfertigkeit, Schönheit, Schlagfertigkeit, Vielsprachigkeit und die Fähigkeit, vor acht Uhr früh aufzustehen, waren bei deren Rekrutierung stets die Hauptauswahlkriterien gewesen, Körpergröße nie. Ihr Schnitt lag seit Jahren bei - großzügig gemessenen - knapp 170 Zentimetern.

Wir beschlossen, mit Leitern zu arbeiten. Aber Vorabklärungen unter den Pflückern ergaben, dass niemand unter ihnen sich auf mehr als dreißig Zentimeter über dem festen Boden ungesichert bewegen konnte. Genau wie die Körpergröße hatte bei der Rekrutierung auch die Schwindelfreiheit nicht zu den Aufnahmekriterien gehört. Es blieb uns nichts anderes übrig, als auf geschätzte zweihundert Kilo bestes, aber unerreichbares Erntegut zu verzichten. Auf dreißig bis vierzig Liter einwandfreies 1 A extra virgen Olivenöl!

Die Sache war umso blamabler, als sich ausgerechnet für diese Ernte das Magazin der Süddeutschen Zeitung für eine große Erntereportage angemeldet hatte. Wie sollten wir diesen bestimmt investigativ geschulten Journalisten den Umstand erklären, dass wir die Ernte der oberen Kronenlagen unberührt ließen? Die Ölgrenze befinde sich bei den Sorten Picual und Arbequina auf genau hundertneunzig Zentimetern? Der Ölgehalt der darüber wachsenden Früchte sei so niedrig, dass sich das Ernten nicht lohne? Die gefürchtete Olivenfruchtfliege, Bactrocera oleae, sei physiologisch nicht in der Lage, auf einer Flughöhe von unter 190 Zentimetern zu überleben, alles darüber Liegende werde ihre Beute? Seit den Phöniziern (7. bis 2. Jh. v. Chr.) gebiete es die Tradition, die auf über hundertneunzig Zentimeter wachsenden Oliven den Göttern zu opfern, als Dank für die Ernte und Schutz vor Schädlingen?

Keine dieser Erklärungen schien uns geeignet, den Nachprüfungen der gewiss peniblen Dokumentationsabteilung des Magazins standzuhalten, und wir sahen dem Erntetag mit Bangen entgegen. Aber dann geschah das Wunder, das aus mir einen lebenslangen Abonnenten des SZ-Magazins gemacht hat: Die Redaktion schickte uns Maximilian Fellmann. Er maß exakt zwei Meter. Und schreiben konnte er auch.

---------

Moment 185: 2013

Gabriela Herpell besucht mit dem Fotografen Armin Smailovic Frauen in Bosnien, die während des Balkankriegs unzählige Male vergewaltigt wurden.

Hasija und ich sitzen im Garten des Hauses, in dem sie mit drei Geschwistern und ihrer Mutter lebt. Ein winziges Haus außerhalb von Sarajewo, mit einer Küche, in der die Mutter Tag und Nacht liegt. Ihr Traumhaus, sagt Hasija fröhlich, weil sie einen Garten hat und Gemüse anbauen kann. Die vier Geschwister und die Mutter haben den Bosnien-Krieg überlebt, zwei andere Geschwister und der Vater nicht. Hasijas Mutter hat ihren Lebenswillen verloren, sie ist ungefähr sechzig und sieht aus wie neunzig. Hasija hat die Familie durch die vergangenen zwanzig Jahre gebracht. Sie ist die, die alle anderen tröstet. Sie ist im Krieg von Soldaten vergewaltigt worden, sie hat 1996 vor dem Kriegsverbrecher-Tribunal in Sarajewo ausgesagt. Im Garten erzählt sie ihre Geschichte. Das heißt, nicht ganz. Es gebe Dinge, über die sie nicht reden könne, sagt sie und lächelt wie zur Entschuldigung. Ich glaube, mich hat in den Jahren, in denen ich Menschen getroffen habe, um über sie zu schreiben, niemand so gerührt wie Hasija. Wahrscheinlich weil sie so tapfer ist, ohne das jemals von sich gedacht zu haben.

----------

Moment 186: 2000

Was fotografieren diese japanischen Touristen eigentlich den lieben langen Tag?

Christian Gottwalt über den Moment, in dem die Redaktion endlich eine drängende Frage der Gegenwart beantwortete.

Originelle Ideen fürs SZ-Magazin zu finden, ist nicht ganz einfach, aber es gibt einen Trick: Einfach mal mit offenen Augen über den Münchner Marienplatz gehen. Das klappt natürlich nicht immer, aber es klappte überraschend oft.

Da oben im dritten Stock brennt noch Licht - wer da wohl wohnt? (Wir haben geklingelt und trafen auf eine nette ältere Dame.) Da stehen neue Mülltonnen herum - wer hat die da hingestellt? (Die Stadtverwaltung natürlich, aber es dauerte Monate, bis sich die Beamten auf ein Modell einigen konnten.) Da parkt ein Auto mitten auf dem Marienplatz - wie teuer wird wohl der Strafzettel? (Wir stellten dort ebenfalls ein Auto hin, war auch nicht teurer als anderswo.) Und dann waren da noch die japanischen Touristen, alle mit einer Kamera um den Hals. Was fotografieren die eigentlich die ganze Zeit? Der Sache sollten wir nachgehen.

Geniestreiche Einzelner waren auf den wöchentlichen Themenkonferenzen vergleichsweise selten, häufiger entstanden die Ideen in der Gruppe. Sinnbildlich ungefähr so: Einer stellt eine Kerze auf den Tisch. Alle: Mmmh. Irgendwer holt Streichhölzer raus. Alle: Tja. Jemand zündet mit den Streichhölzern die Kerze an. Alle: Oh! Und dann schaltet einer das Licht aus, und die ganze Runde ruft: Jawoll! Das isses!

Bei den Japanern war es ähnlich: Ich erzählte von den Touristen mit den Kameras um den Hals. Mmh. Was fotografieren die eigentlich die ganze Zeit? Tja. Wir könnten einen fragen, ob er für uns München fotografiert. Oh! Wir könnten ihnen die Filme abquatschen und die Bilder drucken. Jawoll! Das isses!

Am nächsten Tag stand ich mit einer Dolmetscherin vor dem Nymphenburger Schloss und wartete auf die Reisebusse mit den japanischen Touristen. Hinein in den Bus und die Dolmetscherin die Idee erklären lassen. Verhaltenes Kichern der Reisegruppe. Die Dolmetscherin versicherte, dass jeder, wirklich jeder, seinen entwickelten Film mit allen Abzügen wiederbekommt. Ich stand hinter ihr, setzte mein vertrauenswürdigstes Gesicht auf, lächelte sanft und nickte in einem fort.

Während ich noch überlegte, ob Verbeugungen helfen könnten, geschah das Unglaubliche: Die japanischen Touristen öffneten ihre Fototaschen und Kameras und ließen ihre Filmrollen in die vorbereiteten Briefumschläge fallen. Sie schrieben Namen und Adresse drauf und überreichten uns die Umschläge. »Domo arigato«, sagte ich. Nach eineinhalb Stunden und drei Bussen hatten wir fünfzig Filmrollen beisammen.

Die Bildredaktion brachte die Filme ins Labor, peinlich darauf bedacht, keinen zu verwechseln, und am Ende stand ein Schuhkarton voller Abzüge im Format 10x15 auf dem Tisch des Artdirectors. Der wählte zehn Bilder aus - ein Urinal mit aufgedruckter Fliege zum Zielen beim Pinkeln, eine Kuh auf der Alm im Abendlicht, einen gesetzten Herrn, der im Park die Sitzposition eines Autofahrers eingenommen hatte, im Hintergrund das BMW-Gebäude. Acht Seiten voller herrlich verrückter Aufnahmen.

Fünfzehn Jahre später hat die Geschichte ihren Charme ein bisschen verloren. Heute zeigt Instagram, was japanische Touristen, mehr noch, was die ganze Welt andauernd und überall fotografiert: Sonnenuntergänge, Katzen, volle Teller und am allerliebsten sich selbst. Der Hashtag #japanesetourist liefert 1230 Bilder, unter #marienplatz stehen sogar 72 000. Einfach mal mit offenen Augen durchgehen, da findet sich bestimmt eine Geschichte.

---------

Moment 187: 2010

Der lange Schatten der Schuld: Bastian Obermayer und Christoph Cadenbach schreiben eine Reportage über den NS-Verbrecher Erich Steidtmann. Die entscheidenden Informationen gibt ihnen der Historiker Stefan Klemp. Cadenbach befragt ihn noch mal.

Herr Klemp, Sie haben 2010 für das Simon-Wiesenthal-Center gearbeitet und uns auf die Spur von Erich Steidtmann gebracht. Das Verfahren gegen ihn wurde nie beendet, genauso wie das gegen John Demjanjuk, weil beide Männer zuvor gestorben sind. Ist die strafrechtliche Verfolgung von mutmaßlichen NS-Verbrechern noch sinnvoll?

Gegen Mörder muss ermittelt werden, aber das Ziel von Ermittlungen kann nicht nur die Verurteilung eines Straftäters sein, dafür sind die Angeklagten zu alt. Steidtmann war SS-Hauptsturmführer und Polizeihauptmann im Warschauer Getto. Er war 1943 an Aktionen gegen das jüdische Get--to beteiligt. Man muss sich natürlich fragen, warum erst wieder gegen ihn ermittelt wurde, als der SZ-Magazin--Artikel erschienen ist. Sinn machen diese späten Prozesse für mich nur, wenn man sie als Aufarbeitung begreift und die Ergebnisse veröffentlicht.

Haben Sie deshalb Ihre Arbeit für das Simon-Wiesenthal-Center beendet?

Ich bin jetzt beim Stadtarchiv Dortmund beschäftigt und mache historische Recherchen für die neue Ausstellung in der Steinwache. Das war während der NS-Zeit ein Polizeigefängnis, in dem unter anderem politisch Verfolgte einsaßen. Es ist beeindruckend, wie viel Wissen in diesen Archiven liegt, das nach 1945 unbeachtet blieb. Das dokumentieren wir. Es ist ja ein ganz natürliches Interesse, Morde aufzuklären, nicht nur im rechtlichen Sinn. Gerade junge Menschen sind neugierig. Wer waren die Täter? Und warum sind so wenige von ihnen bestraft worden? Das wollen wir herausfinden.

---------

Moment 188: 2010

Die Autorin Meike Winnemuth schafft es in die Sendung »Wer wird Millionär?«, gewinnt (mit Hilfe der SZ-Redaktion) eine halbe Million Euro und zieht daraufhin ein Jahr lang um die Welt. So entstehen eine regelmäßige Kolumne im SZ-Magazin und ein Bestseller. Der Anfang aber ist Winnemuth heute ein bisschen peinlich.

»Ich kenne Sie, Frau Winnemuth, ich lese Sie im SZ-Magazin«, sagte Günther Jauch, als ich ihm gegenübersaß. Oh Gott, dachte ich, ist das jetzt gut oder schlecht? Er zitierte aus einer Geschichte, die ich über schlecht angezogene Männer geschrieben und in der ich den Ausdruck »Klempnerspalte« benutzt hatte. »Immer wenn ich mich jetzt bei der Gartenarbeit ein bisschen ungünstig vorbeuge, ruft meine Frau neuerdings ›Klempnerspalte‹«, sagte er. »Öm …«, stotterte ich, »wann werden Sie mir das heimzahlen, diesseits oder jenseits der 500-Euro--Frage?« - »Eher diesseits.« Und so war es.

------------

Moment 189: 2012

Brüder am Ufer: Gabriela Herpell und Thomas Bärnthaler treffen Fritz und Elmar Wepper zum Angeln. Elmar Wepper wundert sich danach.

Ich war erstaunt, wie viele Leute mich auf diese Geschichte angesprochen haben. Sogar Theo Waigel hat mir einen Brief geschrieben, in dem stand, wie sehr er sich über uns amüsiert hätte. Manche haben uns in unserer Montur erst nicht erkannt: Ein Freund dachte zuerst, das sei ein Bericht über alte Kriegsveteranen. An dem Tag haben wir nicht viel gefangen, obwohl der Fluss an der Stelle so ist, dass man nie »Schneider« da weggeht, also eigentlich immer etwas fängt. Die Forellen haben wir dann am Ufer geräuchert und dazu eine Flasche Wein angetrunken. Vielleicht haben wir sie auch ausgetrunken. Wenn wir beide so am Wasser sind, dann sind wir ganz eng und dicht beisammen, der Fritz und ich. Das ist etwas ganz Besonderes, das ich gar nicht in Worte fassen kann. Jetzt im Mai geht es dann wieder los. Wir freuen uns schon.

----------

Moment 190: 214

Lara Fritzsche interviewt die ehemalige Familienministerin Kristina Schröder. Und stellt die zweifache Mutter ziemlich zur Rede für ihre beruflichen Entscheidungen. Schröder ist vom Ergebnis trotzdem angetan.

An das Interview denke ich oft. Es war einer der ersten großen beruflichen Termine überhaupt nach der Geburt meiner zweiten Tochter Mathilde. Um ehrlich zu sein, musste ich mit der Redakteurin um einige Formulierungen hart ringen, da es auch um das Privatleben meiner Familie ging. Aber letztlich ist ein schöner Text entstanden, der mich immer an diese Lebensphase erinnern wird.

----------

Moment 191: 2002

Für ein großes Porträt lässt sich Franz Beckenbauer von Daniel Josefsohn fotografieren. Ein Termin, den er als eher strenge Angelegenheit wahrnimmt.

So stramm wie für euren Fotografen hab ich ja seit der Kommunion nicht mehr stehen müssen.

----------

Moment 192: 2011

Tsunami, Atomkatastrophe: Die ganze Welt schaut nach Fukushima. Und die Redaktion fragt sich: Wie war das Leben dort in den Minuten unmittelbar davor? Eine komplette Ausgabe des Magazins zeigt ausschließlich Fotos, die in Fukushima am 11. März 2011 vor 14.47 Uhr entstanden sind - Bilder eines Moments, von dem niemand wissen kann, dass er auf schreckliche Weise historisch werden wird.

----------

Moment 193: 2002

Michael Ebert, damals freier Mitarbeiter, heute einer von zwei Chefredakteuren, trifft Udo Jürgens zum Interview - und wird beschimpft.

Es ist schon spät, aber eine Bar schließt nicht, solange Udo Jürgens dort trinkt, noch nicht mal in Berlin. Der Kellner nimmt die nächste Bestellung auf. Plötzlich steht Jürgens auf, baut sich vor uns auf, beeindruckende Gestalt, 68 Jahre alt, topfit, allerdings auch schon sternhagelvoll, und beginnt, mich zu beschimpfen. Vor lauter Erregung duzt er mich. »Du Trottel! Ahnungs-loser Hanswurst!« Mein Kollege Philipp Oehmke dagegen hat anscheinend alles richtig gemacht, ihm klopft Jürgens jovial auf die Schulter.

Was war passiert? Kurz die Themen der letzten Stunden rekapituliert: seine Rucksackreise durch die USA in jungen Jahren, sein Lied für Sammy Davis Jr., das Pfeifen im Treppenhaus bei »Ich war noch niemals in New York« - alles im Rahmen. Allerdings auch: Jürgens flammendes Plädoyer für die Ehe auf Zeit, die Leichtigkeit, mit der er die gelegentlichen, angeblich seltener werdenden One-Night-Stands für sich klärt (»Nach dem Duschen ist das vergessen«), auch die Dämonen, die ihn bei Nacht manchmal jagen … war ihm das am Ende zu derb, zu intim? In seinem Alter sollte man wissen, worauf man antwortet, oder nicht? Und warum klopft er dem Oehmke für dieselben Fragen auf die Schultern, ich aber werde beschimpft?

Interviews mit prominenten Personen sind meistens ein riesengroßes Missverständnis. Die Prominenten - Schauspieler, Schriftsteller, Politiker, Sportler, Musiker, ganz egal - stellen sich den ungeliebten Gesprächen mit dem Ziel, in einer Art Audienz eine ganz bestimmte Nachricht zu verbreiten und möglichst nichts weiter zu sagen. In der Regel lautet diese Nachricht: »Ich hab einen neuen Film/ein neues Album/einen neuen Verein.« Journalisten interessiert natürlich nichts weniger als diese Nachricht. »Ein gutes Interview ist eine andauernde Impertinenz«, so hat es Moritz von Uslar mal definiert, und tatsächlich geht es in einem journalistischen Gespräch vor allem darum, den zu Befragenden mit allen möglichen Techniken und Tricks, mit Geduld und hinreichend höflich verpackter Unverschämtheit dazu zu bringen, Dinge zu erzählen, die ein vernünftiger Mensch niemals erzählen würde, schon gar nicht öffentlich.

Bei Jürgens waren wir bis eben auf einem guten Weg, wir mochten einander, er schwadronierte, trank (»Das kann ich nicht mehr allzu oft machen, so trinken. Früher! Da ging das. Aber heute: Am nächsten Tag finde ich dann einfach nicht statt«), erzählte angstfrei, persönlich, rührend, glaubhaft. Er hatte keine Nachricht zu versenden außer dem, was ihn in seinem übergroßen Leben alles umtreibt. Warum plötzlich dieser Ausbruch? Jürgens holt noch einmal Luft, schaut mich weiter fassungslos an: »Vollidiot!« Er setzt sich wieder, etwas aus der Puste.

Dann dreht er sich zum Kellner: »Trinkt der Trottel hier den ganzen Abend schon Gin Tonic? Der will sich vergiften! In seinem Alter sollte er wissen: Selbst sehr guter Gin ist nur untrinkbar verschnittener Fusel. Ab jetzt trinkt er Wodka Tonic, so wie der Oehmke und ich.«

So hab ich es dann auch gemacht. Am Ende: Kopfweh. Aber ein gutes Interview.

----------

Moment 194:

Einst war Axel Hacke ein Reporter und fast ständig für die Seite Drei der »SZ« unterwegs. Wie wurde er dann zum Kolumnisten? Und welches Thema würde ihn nach all den Jahren trotzdem noch mal zum Aufbruch bewegen?

In meiner Erinnerung drehte sich die Geschichte, von der ich hier erzähle, weil ich sie einfach nicht vergessen kann und ich nicht weiß, ob ich mich damals richtig entschieden habe, in dieser Erinnerung also drehte sich die Geschichte immer um zwei volle Wassergläser. Aber als ich kürzlich Andreas Lebert anrief, den Gründungs-Redaktionsleiter des Magazins und meinen Freund, sagte er, es habe sich nur um ein volles Glas gehandelt. Nicht zwei.

Es wird sich nicht eindeutig klären lassen. Die Sache ist ungefähr zwanzig Jahre her. Zeugen gibt es nicht.

Andreas Lebert gehört zu den Menschen, die mein Leben substanziell verändert haben. Als wir uns vor 25 Jahren zum ersten Mal trafen, fragte er mich, ob ich etwas für das neue Heft schreiben könne – und wenn ja: was? Ich war damals noch angestellter Redakteur der SZ, äußerte drei Ideen, aber keine davon gefiel ihm. Ich schlug drei weitere Themen vor. Nö, nein, ach … Nein.

Mir war die Situation peinlich, weil ich das Gefühl bekam, ein uninteressanter und ideenloser Mensch zu sein. Von dieser Peinlichkeit bereits in einen Schweißausbruch getrieben, schritt ich zu einem Vorschlag, den ich mit leiser Stimme aussprach, neuer Ablehnung gewiss.

Ich könnte, sagte ich, eine Reihe von kleinen Texten über das schreiben, was mich zur Zeit am meisten beschäftige, mein eigenes Leben nämlich, den chaotischen Alltag einer Familie mit drei kleinen Kindern. Ich wüsste auch schon einen Titel: Der kleine Erziehungsberater.

Andreas Gesicht kam mir sehr nahe, so wie es einem immer nahekommt, wenn er begeistert, aufgeregt oder sonst wie enthusiasmiert ist – aber das wusste ich damals noch nicht, nein, ich fürchtete, er würde mich küssen oder verschlingen, ich sah von der Welt nichts mehr, nur noch sein alles andere verdeckendes Gesicht, aus dem ein Ja erscholl. JAAA. Das machst DU! (Oder sagte er damals noch: Sie? Vermutlich.) Das machen SIE!

Jedenfalls machte ich es. Und wurde, was ich noch bin: Kolumnist.

Einige Jahre später trafen wir uns zu einer anderen Besprechung. Diesmal machte nicht ich Vorschläge, sondern Lebert: Ich solle für ein Reiseheft eine Reise antreten.

Wohin?

Da haben wir heute auch nicht mehr dieselbe Erinnerung. Ich sage: Afrika. Er sagt: Neuschwanstein.

Jedenfalls solle ich, sagte er, auf dieser Reise (gut, wir nehmen jetzt seine Version) ein volles Glas Wasser mitnehmen, in der Hand. Und ich solle dieses Glas auch wieder mitbringen, voll, leer, wie auch immer, aber: zurück. Und natürlich beschreiben, was mir unterwegs mit diesem Glas und dem Wasser darin widerfahren sei.

Ich glaube übrigens wirklich, dass es nach Afrika gehen sollte, Nairobi oder so, weil: Wenn es Neuschwanstein gewesen wäre – ich hätte mich anders entschieden. Doch mit einem Glas Wasser in der Hand nach Afrika zu reisen, das erschien mir arrogant: ein solches Spiel auf einem von Hunger, Kriegen und Diktaturen gepeinigten Kontinent – ich empfand es als Schnöseljournalismus. Ich war doch ein ernsthafter, hohen Idealen verpflichteter Reporter, der damals in erster Linie für die Seite Drei der Süddeutschen schrieb.

Aber ein bisschen feige fand ich mich auch. Es wäre schon ein interessantes Experiment gewesen, und was einen moralisch dabei bewegte, hätte man in der Geschichte reflektieren können. Das wäre das eigentliche Thema gewesen.

Ich habe es mir echt schwer gemacht damals mit der Entscheidung, schlecht geschlafen und alles.

Heute würde so ein Projekt schon im Ansatz scheitern. Man käme mit dem Glas Wasser nicht mehr durch die Sicherheitskontrollen am Flughafen. Oder man müsste das Wasser in 100-Milliliter-Portionen unterteilen, in kleine Plastikfläschchen gießen, diese in einer Klarsichttasche verstauen und alles am Ankunftsort wieder ins Glas tun. Bei der Rückreise auch wieder. Falls man dann noch was hat von dem Wasser.

Aber schon beim Gedanken daran kommt man sich vor wie einer von diesen Journalisten, die beweisen wollen, dass die Sicherheitseinrichtungen an den Airports unzureichend sind. Kann man machen. Ist aber nicht das, was man machen möchte.

Lebert sagt heute, es sei um Folgendes gegangen: eine Reisereportage »mal ganz anders« zu machen, also nicht einfach nur irgendwohin zu fahren, sondern das Reisen selbst zu verändern und so auch die eigene Erfahrung damit. Ein Flug nach Afrika sei ein Flug nach Afrika, sonst nichts. Eine Fahrt nach Neuschwanstein? Tausend Mal gemacht, tausend Mal sei nichts passiert oder: immer das Gleiche.

Bekomme man aber, sagt Lebert, eine Aufgabe, die auf dieser Reise zu bewältigen sei, werde sich auch das Reisen selbst verändern – und darum gehe es. Um eine neue Sichtweise. Wobei es natürlich selbstredend komplett sinnlos gewesen wäre, dieses Glas Wasser bei sich zu haben, man hätte es ja nicht benötigt, außer man hätte unterwegs einen Verdurstenden getroffen oder wäre in der Wüste gelandet, oder es hätte sich irgendwo ein rasch zu löschendes Feuer ergeben.

Es wäre bei dieser Art des Reisens also quasi um Sinngebung durch Sinnlosigkeit gegangen.

Mann, was für eine gute Idee! Und ich habe es nicht gemacht!

Das Magazin ist in jenen Jahren berühmt geworden für solche neuen Formen, für Sachen, die vorher niemand gemacht hatte. Beispielsweise schrieb ich eine Titelgeschichte über den Pudel als »König der Tiere«, so waren die Zeiten, so war vor allem das Magazin: In manchen Wochen wurde alles in einen hochprozentigen Geist aus Spiel und Ironie getränkt. Alles sollte neu gesehen werden.

Wenn man also nun mit einem Glas Wasser in der Hand nach (sagen wir meinetwegen) Neuschwanstein führe, dann begönnen die Probleme schon, wenn man sich ins Auto setzte. Wohin mit dem Glas?

Und dann die Führung durch das Schloss, die seltsamen Blicke, die Fragen des Personals. Ließen die einen überhaupt rein? Und wenn nicht: Wo versteckte man das Glas so lange? Oder würde man es nicht verstecken, sondern es jemand anvertrauen? Oder verzichtete man auf die Besichtigung? Wäre plötzlich das Glas wichtiger als der eigentliche Besuch?

Eine ernsthafte Reise würde zu einem Spiel, und es käme vielleicht der Punkt, an dem man sich entscheiden müsste. Was ist mir wichtiger: das Ziel Neuschwanstein oder die Reise selbst? Ernst oder Unernst? Das Geplante oder die Spontaneität?

Alle paar Jahre denke ich über dieses Thema wieder nach, was irgendwie seltsam ist: Soooo wichtig war es nun wirklich nicht. Es beruhigt mich auch, dass nicht eines Tages diese Geschichte, von jemand anders geschrieben, im Heft stand. Dass also nicht ein anderer mit Preisen überhäuft und von der Branche als beispielgebend für einen ganz neuen Journalismus gefeiert wurde. Als Durchbrecher gewohnter Handlungs- und Sichtweisen. Als Neuerfinder der Reportage.

Aber man hätte es vielleicht probieren sollen, wenigstens das. Man hätte es gemacht und, wenn es langweilig gewesen wäre, einfach nichts geschrieben. Das fällt mir jetzt ein! Nach Jahrzehnten!

Ob ich es einfach mal versuche, nur so für mich? Um dieses Ding aus dem Kopf zu kriegen?

Aber heute läuft doch praktisch jeder Mensch immerzu mit einer Flasche Wasser in der Hand herum, die meisten Menschen scheinen sich selbst in der Fußgängerzone vor dem Verdursten zu fürchten. Da ist einer mit einem Glas Wasser in der Hand etwas vollkommen Normales, ja, könnte es nicht sein, dass die wirklich innovative Idee heute wäre, ohne Wasser irgendwohin zu reisen?

Oder sollte man das alles jetzt ganz groß aufziehen, also ein Glas Wasser zu Fuß von München nach Moskau bringen, einfach so, oder eben natürlich nicht einfach so, sondern mit Facebook- und Twitter-Begleitung, das volle Tralala?

Ein Glas Wasser in achtzig Tagen um die Welt bringen, irgendwie?

Könnte sein, dass das komplett unbeachtet bliebe. Wäre aber auch möglich, dass fast alle Feuilletons darauf einstiegen und das Ganze hin- und herinterpretierten als letzte authentische Tat eines Einzelnen, als Existentialismus in Reinform, als Entlarvung der Sinnlosigkeit unseres Daseins und als gleichzeitige Behauptung des Menschen in dieser Sinnlosigkeit. Und dass wiederum die Tatsache, dass fast alle Feuilletons sich des Themas annähmen, von wenigen gegnerischen Feuilletons als Beweis für den endgültigen Niedersturz der Welt in den Radikalschwachsinn genommen würde.

Große Sache, vielleicht. Lass uns noch mal reden, Andreas! Ich mach’s. (Oder nicht?)

---------

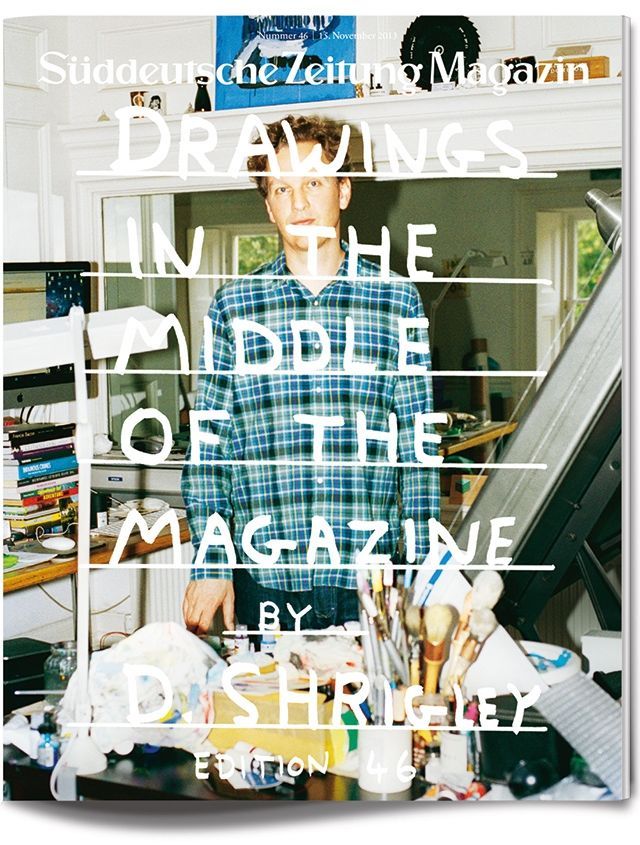

Moment 195: 2013

Die »Edition 46« präsentiert den Künstler David Shrigley - und der ist ein bisschen irritiert. (Oder scherzt er vielleicht nur?)

Ihr solltet meine Kunst aufs -Cover stellen - stattdessen habt ihr MICH gezeigt! Das macht mir größte Sorgen. Ich habe doch Feinde in München. Die Leute, die vor dem »Bayerischen Hof« den Michael-Jackson-Schrein aufgebaut haben, hassen mich, weil ich direkt daneben einen Bubbles-Schrein gesetzt habe. Bis dahin wussten die nicht, wie ich aussehe. Jetzt wissen sie es. Wenn ich wieder mal nach München komme, muss ich mich verkleiden. Na danke, SZ-Magazin

-----------

Moment 196: 2002

Der Redakteur Jan Heidtmann hat einen Termin - und wird mit einer früheren Idee seiner Redaktion konfrontiert.

Besuch bei Günter Wallraff in seiner Kölner Wohnung, dem Mann, der einst Hans Esser war. Es soll um einen Beitrag zum 50. Geburtstag der Bild-Zeitung gehen. Wallraff bittet um einen Moment Geduld, verschwindet in seinem Büro und taucht mit einem Blatt Papier wedelnd wieder auf. Es ist ein Fax vom SZ-Magazin, damals etwa ein Jahr alt: Man wolle einen Report über die Machenschaften in deutschen Legebatterien recherchieren. Ob er, Wallraff, der große Investigativreporter, nicht für das Titelbild posieren könne: in einem Käfig, als Hähnchen verkleidet. »Das war doch wohl nicht Ihr Ernst, oder?«, fragt Wallraff, sympathisch entrüstet. Aber es war Ernst, wunderbar blödsinniger SZ-Magazin-Ernst.

----------

Moment 197: 2002

Lehre, wem Lehre gebührt: Der Chefredakteur Jan Weiler trifft Loriot zum großen Interview - und lässt sich in die Mechanismen des Humors einweisen.

----------

Moment 198: 1995

Fast perfekt: Prominente zeichnen Deutschland.

----------

Moment 199: 1996

Der Fotograf Niko Schmid-Burgk trifft den Derrick-Darsteller Horst Tappert. Und sofort herrscht dicke Luft.

Von der Idee, mit Knarre fotografiert zu werden, war Horst Tappert sofort begeistert. So begeistert, dass er seine eigene extra für das Shooting mitbrachte, sie in vorschriftsmäßiger Körperhaltung abfeuerte - und mein Studio in Sekundenbruchteilen mit Tränengas befüllte. Sichtlich geschockt vom Auslösen der geladenen Waffe, stand er noch ein Weilchen inmitten der ätzenden Nebelschwaden, bis wir ihn an den Jackenärmeln nach draußen führten, an die frische Luft. Zum Glück gab es im Vorderhaus eine Wurstbude, da haben wir gewartet, bis wir das Fotostudio wieder betreten konnten. Mit einem sehr, sehr stillen Horst Tappert.

----------

Moment 200: 2011

Der chinesische Künstler und Systemkritiker Ai Weiwei würde sich ja durchaus für die Rubrik »Sagen Sie jetzt nichts« zur Verfügung stellen. Aber er kommt damals gerade erst aus dem

Gefängnis, und die chinesische Justiz lässt ihn unter keinen Umständen ausreisen. Also inszeniert er einfach ein eigenes »Sagen Sie jetzt nichts« in China.

Auf den Fotos zeigte ich meinen damaligen Zustand. Ich hatte gerade 81 Tage Gefängnis hinter mir, es war mir verboten, mit der ausländischen Presse zu sprechen. Da kam die Idee mit dem Foto-Interview gerade recht - wir haben ja nicht gesprochen, oder? Das Ergebnis war beein-

druckend. Hier unten im Bild, das ist meine Antwort auf die Frage »Glauben Sie an Gott?« Liebe

Redaktion, ich hoffe, dass wir eines Tages mal wieder gemeinsame Projekte angehen können!

Fotos: Ricardo Cases, Armin Smailovic; Robert Fischer; Olaf Blecker, Daniel Josefsohn; Dirk Schmidt, Ola Rindal; Albrecht Fuchs, Niko Schmid-Burgk; Ai Weiwei