Es ist anstrengend geworden, mit mir spazieren zu gehen. Sobald ich die Wohnung verlasse, begegnen mir ständig fremde Menschen und lassen mich in ihr Leben schauen, tief und unvermittelt. Und manchmal detaillierter, als mir lieb ist.

Ein paar Beispiele?

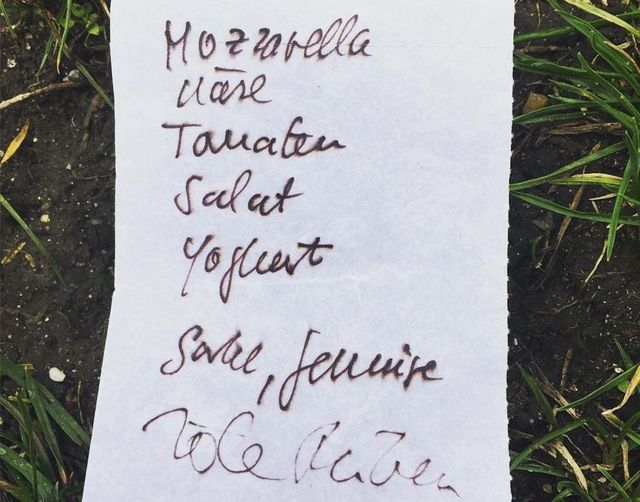

Kurz vor Weihnachten erfuhr ich von einer Frau, sie wolle bald die Fenster ihrer Wohnung mit Christbaumkugeln behängen, außerdem erwäge sie, sich das Haar glätten zu lassen. Ein paar Wochen zuvor weihte mich eine andere Frau in ihr Intimleben ein, ohne Vorwarnung; ich werde nicht ins Detail gehen. Kürzlich erfuhr ich von einem Mann namens Thomas, dass es in seinem Badezimmer ein Kalkflecken-Problem gebe, außerdem müsste seine Toilette geputzt werden. Und eine Frau, das ist meine Lieblingsgeschichte, offenbarte beim Warten auf die U-Bahn: Sie dürfe auf keinen Fall vergessen, ein weißes Hemd in Größe 32 zu besorgen, außerdem die Eintrittskarten und billigen Lippenstift.

Ich erfahre von romantischen Abenden, von bevorstehenden Operationen und Kündigungsplänen, ich weiß vorab, was ganze Freundeskreise zu Weihnachten geschenkt bekommen, ich bin informiert über den Büchergeschmack und die Lebensmittelunverträglichkeiten von Menschen, die ich nie zuvor gesehen habe.

Ich kenne all diese Leute nicht. Sie sind auch nie persönlich da. Aber trotzdem weiß ich eine Menge über sie, mehr, als sie mehr sagen würden, wenn ich sie danach fragte.

Denn ich finde ihre Einkaufszettel.

Die Zettel, die ich finde, sind streng genommen: Müll. Einige wurden nach Gebrauch weggeworfen, andere sind unbenutzt aus Rucksäcken und Manteltaschen gefallen, und weil ich nie derjenige bin, der sie geschrieben hat, müssten sie für mich eigentlich wertlos sein. Aber das sind sie nicht.

Einkaufszettel gehören zu den Dingen, die sehr leicht und sinnvoll digitalisierbar sind. Gut möglich, dass die Kinder, die jetzt gerade zur Schule gehen, die letzten sind, die mit Einkaufszetteln auf Papier aufwachsen. Im App-Store von Apple sind beinahe 100 Einkaufszettel-Apps im Angebot; in den meisten kann man nicht nur digitale Zettel verwalten, sondern bestimmte Produkte regelmäßig wiederkehrend auf die Liste setzen lassen: einmal pro Woche Milch, einmal pro Monat Duschgel, Socken, Geburtstagsgeschenke. Man kann die Zettel mit einem anderen Nutzer zusammen verwalten, außerdem verschicken und archivieren. Und die Digitalzettel erinnern nicht nur daran, was man kaufen muss, sondern mit der netten Formulierung »Du wolltest noch...« pünktlich zu Feierabendbeginn auch: ans Einkaufen selbst.

Die Zeiten, in denen jeder seine Einkaufsabsichten digital verwaltet, werden keine schlechteren sein. Ein bisschen ärmer aber schon.

Denn die Zettel sind ja nicht nur Gedankenstützen für den Fall, dass man beim Durchschreiten der Supermarkttür komplett vergessen haben wird, was man eigentlich wollte. Sie sind Geschichtenerzähler, Lebensausschnittsdokument, Glücks- (oder Unglücks-)beweise, kurz: Eintrittskarten für den Kurzbesuch eines fremden Alltags.

Das Gefühl in dem Moment, in dem ich einen Zettel finde, ist dasselbe, wie wenn nachts zwei Menschen redend unter dem gekippten Fenster vorbeilaufen, auf dessen anderer Seite ich wachliege.

Keine Ahnung, wer das ist.

Keine Ahnung, worum es genau geht.

Aber: unfassbar interessant.

Gar nicht deshalb, weil das, was man da mitbekommt, so verrückt und anders wäre. Sondern weil es einem so vertraut vorkommt. Es zeigt: Den anderen geht es auch nicht anders.

Und tatsächlich ist genau dieser Moment auch ein bisschen tröstlich. Weil – manchmal sind es ja gerade banale Wahrheiten, die helfen – auch anderen Menschen die Zahnpasta ausgeht, und weil sie wissen, dass sie es mit Sicherheit vergessen werden, müssen sie schnell auf die Rückseite eines alten Briefumschlags »Zahnpasta« krakeln, und dann verlieren sie den Zettel.

Wie ich.

Ach, ist das schön, dass es anderen auch so geht.

Überhaupt nicht wichtig. Nur schön.

Und so liegen die Zettel in der Welt herum, keiner an mich gerichtet, aber alle mich meinend, wie eine Flaschenpost. Und jede enthält ein Lebenszeichen: Hallo, alles in Ordnung bei mir, gleich geh' ich Tulpen und Salami kaufen.

Irgendwann vor vielen Wochen, nach einem Tag voller Telefonate mit Menschen, die unergründlicherweise nicht einsehen wollten, dass ich recht hatte mit dem, was ich wollte, und auf das Gegenteil bestanden – nach einem solchen Tag fand ich beim Aussteigen aus der U-Bahn einen gelben Zettel, auf dem stand: Salat nicht vergessen. Sonst nichts.

Ich hätte, noch im U-Bahnhof stehend, am liebsten sofort einen Roman begonnen. Dem Anschein und der Handschrift nach hatte eine Frau den Zettel geschrieben, sehr wahrscheinlich nicht für sich selbst, sonst hätte es auch das Wort »Salat« getan, die wenigsten Menschen sprechen, wenn sie mit sich selbst reden, in ganzen Sätzen.

War der Zettel für eine Freundin bestimmt, für ihre Tochter, ihren Mann, ihren Freund? Vergisst er vielleicht regelmäßig, Salat mitzubringen, mutmaßlich sogar mit einer Prise Absicht, hinterließ sie ihm deshalb den Zettel auf dem Küchentisch, als Gedankenstütze und kleine, klitzekleine Erinnerung, Hallo, ich sehe, was du tust? Oder hatte sie ihm den Zettel heimlich in die Tasche gesteckt, hatte er ihn am Ende gar nicht verloren, sondern verächtlich weggeworfen – und den Salat dann wieder vergessen, absichtlich, oder diesmal wirklich aus Versehen, nur: wer würde ihm das jetzt glauben?

Befand ich mich gerade tatsächlich mitten in einem Mario-Barth-Witz?

Oder war alles ganz anders, vielleicht hatte ein sentimentaler Ex-Freund den Zettel, ein Relikt aus glücklichen Zeiten, als Lesezeichen verwendet. Und verloren.

Einen Roman braucht man da gar nicht mehr, es ist alles schon da, in wenigen Worten und viel Zwischenraum.

Manche der Zettel sind tatsächlich fast Lyrik. Kleine Gedichte über den Alltag und meist auch die Liebe, perfekt komponiert.

Und ich finde die Relikte fremder Leben und ziehe Rückschlüsse wie ein Archäologe, nur eben nicht einmal der Länge nach durch die Zeit, sondern quer. Die Zettel fotografiere ich und lasse sie liegen. Vielleicht kommen ihre Besitzer ja zurück und wollen sie wiederhaben. Ich könnt’s verstehen.