Unten versteckt sich einer, gleich im Kehrwasser hinter dem Turbinenschuss. Das erzählt man so, oben, im Innviertel-Dorf Mining, und man erzählt es sich schon ziemlich lange. Beweisen kann es keiner, aber irgendeiner hat ihn mal gesehen, ein Mordstrumm soll es sein.

Deswegen können die Spaziergänger auf dem Staudamm unten am Inn an den besonders kalten Januartagen einen Angler beobachten, einen riesenhaften Kescher auf den Rücken gegürtet, wie man ihn sonst nur am Meer hat. Steht da und wirft unentwegt die Angel aus, auch wenn der Fluss schon Randeis hat und kaltgrün aus den Turbinen des großen Staukraftwerks schießt, er wandert da als Einziger weit und breit herum, bis es Nacht und eigentlich zu gefährlich ist. Ein falscher Schritt auf den vereisten Steinen, und der Angler liegt für immer drin. Die Ringe seiner Rute frieren nach jedem dritten Wurf ein, er muss dann die Handschuhe ausziehen und sie geduldig zwischen den Fingern auftauen. Das alles kann man vom Staudamm aus sehen. Steigt man hinunter zu ihm und fragt, ob sich etwas rühre, bekommt man immer bloß ein abweisendes: »Na. No net.« Es kann auch mal ein »A woher« sein, das klingt in dem oberösterreichischen Brummton fast gleich.

Es rührt sich also nichts im Kehrwasser. Dort, wo der alte Huchen sein soll. Trotzdem fliegt der Messingblinker tausendmal jeden Winter hinein, groß wie eine Hand, oder auch mal ein silbriger Gummifisch, dem aus dem Rücken ein Einzelhaken wächst. Sein Besitzer will nicht in die Zeitung, nicht mal hersehen, er will nix sagen über den Huchen, auch nicht allgemein, wird eh schon zu viel Gewese gemacht um den. Letzte Worte: »A Ruah jetzt.« Und platsch, fliegt der Blinker wieder ins Kehrwasser.

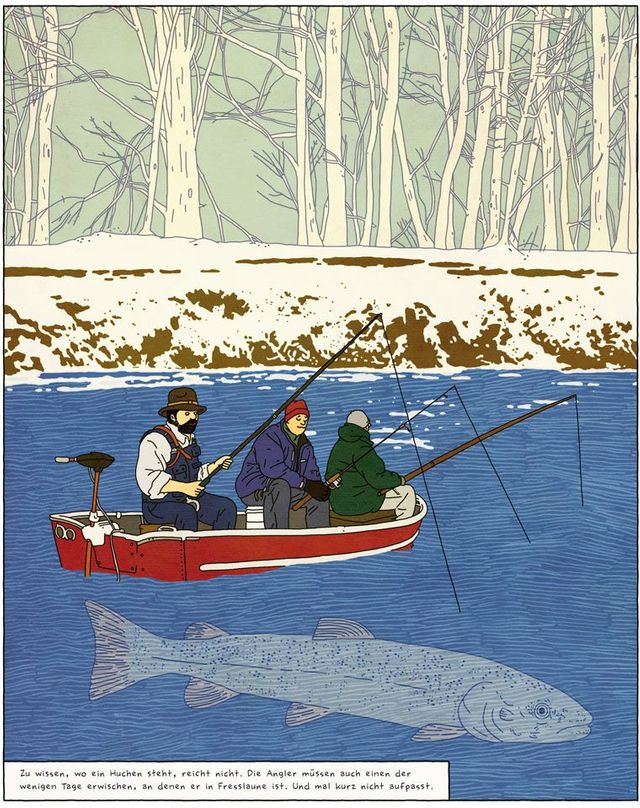

Das muss man verstehen. Geheimniskrämerei und Misstrauen sind wichtige Tugenden unter Huchenfischern. Es gibt nicht viele von ihnen. In jedem Ort, der an einem Fluss Richtung Donau liegt, sitzt höchstens einer am Anglerstammtisch, dem der Huchen keine Ruhe lässt, der es kaum erwarten kann, dass endlich der erste Frost kommt, die anderen Angler die Saison beenden und ihre Ruten und Rollen bis April im Schrank lassen. Das ist dann die Zeit nur für den Huchen, ein paar kalte Wochen im Jahr, bis im Februar schon wieder die Schonzeit einsetzt und er nicht mehr gefangen werden darf. Im Sommer geht er nicht an die Angel, dieser exzentrische Fisch, nur im Winter, wenn die Nahrung knapp ist, haben die Angler eine Chance.

Es gibt viele Merkwürdigkeiten wie diese, rund um den Huchen. So viele, dass man glauben könnte, er wäre nur ein Fabelwesen. Wenn nicht jedes Jahr doch wieder einige Huchen gefangen würden und die Anglerzeitschriften große Bilder davon druckten. Daneben die Fänger, denen man die vielen Eisnächte ansieht, das jahrelange Warten auf diesen einen Anbiss. Stolz in kleinen Augen, stolz auf den Königsfisch, wie Rainer Bouterwek ihn nennt. Der Mann war vierzig Jahre lang hinter den Huchen her, hat ein Buch darüber geschrieben, er nennt sich selbst einen Infizierten. Heute ist er 87, jetzt geht es nicht mehr, aber das Wort Huchen bringt ihn wieder zum Erzählen, sämtliche Begegnungen mit dem Fisch sind klar in Erinnerung. Vielleicht, weil er so wenige gefangen hat, ein Dutzend in seinem gesamten Leben. Da merkt man sich eben alles und auch, wie das Wetter war an dem Tag vor mehr als dreißig Jahren.

Es hatte damals, Anfang Februar, über Nacht getaut, als Bouterwek wieder einmal die fünfzig Kilometer von seinem Wohnort Tutzing bis zum Lech gefahren war und an einer »heißen Stelle« nach wenigen Würfen schon einen großen Huchen an die Angel bekam. Fünf Minuten später wurde dieser Fisch zur Legende, weil er nur einmal den Kopf schütteln musste, »wie ein Schäferhund, der ein Spielzeug schüttelt«, und dann wieder weg war und nie mehr gefangen wurde. Immerhin, mal kurz Kontakt gehabt mit einem richtig Großen, so sieht es Bouterwek bis heute.

Der Lech war immer sein Fluss, einer der wenigen, die so etwas wie einen richtigen Huchenbestand haben. Jeden Winter werden in Bouterweks altem Revier zwei bis vier Huchen gefangen, bei einem geschätzten Dutzend ernsthafter Huchenfischer, die heute im örtlichen Angelverein sind, sagt Bouterwek. Kann man sich ja ausrechnen, dass die meisten leer ausgehen.

Groß, aber unsichtbar, begehrt, aber fast unbekannt – was ist das für ein Fisch? Das Angler-Lehrbuch zeigt den Huchen auf einer Doppelseite, während die meisten anderen Fische nur eine Seite bekommen. Kein Wunder, er sieht tatsächlich aus wie der Chef des Flusses. Bronzefarben, mit einem bulligen Körper, der im Querschnitt fast rund ist und nicht, wie bei den meisten forellenartigen Fischen, stromlinienförmig schmal. Ritterlich, irgendwie. Sein Maul weit eingeschnitten bis zum Kiemenbogen, als würde er immer ein wenig hinterhältig lachen. Und groß kann er werden, riesig! Allein das staatliche Schonmaß beträgt schon siebzig Zentimeter, erst dann gilt er als ausgewachsen und darf als Fang behalten werden. Manche Vereine legen das Mindestmaß sogar auf einen Meter. Nur wenige heimische Süßwasserfische werden überhaupt so lang, und beim Huchen geht’s da erst richtig los. Es ist ein Lachs, nur eben noch schöner und viel seltener. Ein Superlachs – auch weil seine Verbreitung sehr exklusiv ist. Früher hat es den Huchen immerhin in allen Zuflüssen der Donau gegeben, er ist über den Hauptstrom ins Land gewandert, ist über Inn, Isar, Mangfall, Lech bis in die Bäche und hat dort gelaicht. Heute ist er in Deutschland und Österreich so selten, dass die Rechtschreibprüfung im Computer das Wort partout in »Buchen« ändern möchte. Er kann nicht mehr wandern, weil seine Flüsse Strom erzeugen müssen oder ihr Lauf begradigt wurde. Der moderne Mensch ist ein Kiesbankräuber. Und der Huchen braucht für seine Laichgruben eine spezielle Kiesmischung und Ruhe. Als in der Mur in Österreich mal ein Huchenpaar in flagranti beim Ablaichen erwischt wurde, kam sogar ein Fernsehteam von Servus TV und filmte es schamlos.

Wahrscheinlich wäre dieser Königsfisch ausgestorben, hätten nicht die Angelvereine und Fischereibeauftragte seit Jahrzehnten welche ausgesetzt, in die Flussstrecken zwischen den Staustufen wenigstens. Ein schwieriges Unterfangen, denn schon die Huchenzucht ist aufwendig, eher ein Hobby für Fischzüchter, die noch Herausforderungen suchen. Ferdinand Trauttmansdorff ist so einer, er ist Fischwirt auf Gut Dornau, nicht weit von Wien, und manche Becken auf seinem Gelände gibt es schon seit vierhundert Jahren. »Einen Huchen zu züchten ist so, wie sich einen Wolf auf dem Hof zu halten – kaum zu bändigen«, sagt er und zählt die wichtigsten Eigenarten des Fisches auf: Er will bewegtes Wasser, er braucht lebende Futterfische und lässt sich nicht mit Fischmehlpellets abspeisen. Außerdem ist er extrem kannibalisch veranlagt. So sind es nur ziemlich wenige Huchen, vielleicht hundert, die Trauttmansdorff nach drei Jahren Aufzucht in seinem Becken hat, jeder gerade mal um die zwei Kilo schwer, während ein wilder Flusshuchen bis zu fünfzig Kilo schwer werden kann.

Die Abnehmer dafür werden aber immer mehr, und sie haben nicht nur eine Umsiedelung des Fisches im Sinn. Spitzenköche, die nach Seeteufel und Jakobsmuscheln wieder Süßwasserfische entdecken, haben den Huchen in alten Rezepten gefunden und zahlen ab dreißig Euro pro Kilo. Im Hotel »Sacher« gibt es ihn gelegentlich als Vorspeise, im feinen Restaurant »Steirereck« in Wien serviert man ihn lauwarm. Sein Fleisch: milder als Thunfisch, aber ähnlich fest und rosig. »Man merkt eben, dass man es hier mit einem Fisch zu tun hat, der noch nie verzüchtet wurde, eine urwüchsige Art, ein Wildfisch«, sagt Trauttmansdorff.

Von der Münchner Luitpoldbrücke sieht man manchmal einen Huchen, der unbeirrt vom Straßenlärm in der Strömung steht und sehr lässig nur etwa alle halbe Minute die Kiemendeckel hebt und senkt. Eine echte Sehenswürdigkeit für Eingeweihte, dieser urbane Huchen. Leicht zu fangen ist er deswegen noch lange nicht. Der Verein der Isarfischer, der diesen Abschnitt der Isar bewirtschaftet, hat eine Huchenregel in der Vereinssatzung: Wer einen fängt, muss sofort den Vorstand anrufen. Und mehr als ein Huchen pro Jahr und Angler darf sowieso nicht entnommen werden. Einer pro Jahr, die Quote erreicht kein Huchenfischer im Leben. Die meisten frieren viele Winter vergeblich. Rainer Bouterwek sagt, er selbst habe oft jahrelang die Spur des Fisches verloren. Aber es zeichnet einen echten Huchenfischer aus, dass er sich trotzdem an jedem erfolgversprechenden Tag auf den Weg macht, zu den Standplätzen, die nur er kennt. Ein großer Fels im Fluss, eine ausgespülte Rinne in der Flussmitte, so was mag der urwüchsige Donaulachs. »Und da steht er dann und frisst dreißig Tage nichts!«, sagt der alte Fischer und hustet ein Lachen. Deshalb ist er so schwer zu fangen.

Und weil er schlau ist. Die Kunstköder der Angler, die vielleicht von Hecht und Zander für echte Beute genommen werden, kommen dem Huchen oft verdächtig vor. Deswegen haben Angler schon vor hundert Jahren einen schaurigen Spezialköder erfunden, den Huchenzopf. Der sieht aus wie ein Wischmopp mit Bleikopf, mit Armen aus Lederstriemen oder Streifen von Kaninchenfell, dazwischen ein paar Haken. Im Wasser tänzeln die vielen Arme dann appetitlich in der Strömung. Imitieren soll das ein Neunauge, einen kleinen aalförmigen Fisch, selbst längst vom Aussterben bedroht, aber: Lieblingsspeise des Huchens. Eine Nahrungskette, komplett auf der roten Liste.

Beißt wirklich mal einer an, einer jenseits der Ein-Meter-Marke, einer von den Tausenden, die in den vergangenen Jahren von den Anglern eingesetzt wurden, dann heißt das noch lange nicht, dass man den Fisch auch in den Kescher bekommt. Die Stammtischgeschichten vom Huchen sind meistens solche, bei denen er gewonnen hat. Weil er sich mit seinem ganzen Gewicht stur in die Strömung stellte, bis der Haken aufbog oder der Sprengring des Blinkers; weil er die Angelschnur um ein Hindernis unter Wasser wickelte, bis der Angler sie abreißen musste; weil er in der ersten Flucht nach dem Biss kraft seiner Schwanzwurzel einen langen Spurt hinlegte und dabei alle Schnur von der Rolle riss. Der Huchen, ein Herkulesfisch. Es gibt in Landsberg ein kleines Geschäft, das spezielle Geräte für den Kampf mit ihm anbietet. Selbst gebaute Ruten, unzerstörbar und trotzdem sensibel. Oder auch nur Wärmekissen für Füße, die stundenlang auf kalten Steinen stehen müssen. Wenn man den Ladenbesitzer, selbst einer der erfolgreichsten Lechfischer, deshalb anruft, also um mit ihm über das Huchenfieber zu sprechen, sagt er ungefähr das Gleiche wie der Mann am Innufer, nur auf Hochdeutsch: »Bitte nicht noch mehr Aufmerksamkeit für den Huchen. Der braucht Ruhe.«

Der Fisch und seine Verfolger sind scheu, egal, ob am Lech oder am Inn in Mining. Sie haben auch sonst viel gemeinsam. Stehen gern in schnell fließendem Wasser. Sind meistens Einzelgänger. Und wenn die ersten Schneeflocken fallen, werden beide unruhig.

Illustration: Rutu Modan