Es gibt ein Ritual bei uns in der Familie, das besteht darin, meine Mutter am Muttertag anzurufen und sich anzuhören, wie egal ihr der Muttertag ist. Wie viele Mütter hat sie früh die Überzeugung geäußert, dass entweder jeder Tag Muttertag ist oder gar keiner. Außerdem gehört sie zu der Generation (Jahrgang 1942), für die der Muttertag in erster Linie eine Nazi-Erfindung ist (die Blumenindustrie hat ihn Anfang der Zwanzigerjahre aus den USA übernommen, die Nazis haben ihn zum offiziellen Feiertag erklärt und eingebaut in ihren Mütterkult). Und ich denke, sie konnte nie besonders viel anfangen mit der traditionellen Mütterrolle, die heute verherrlicht wird, wenn es um den Muttertag geht: in reaktionären Edeka-Werbespots oder auf dusseligen Muttertagsgeschenken (gerahmtes Muttertagsbild mit dem Satz »Du hast für mich zurückgesteckt, darum bist du für mich die beste Mutter der Welt«: 23,70 Euro im einschlägigen Onlinehandel).

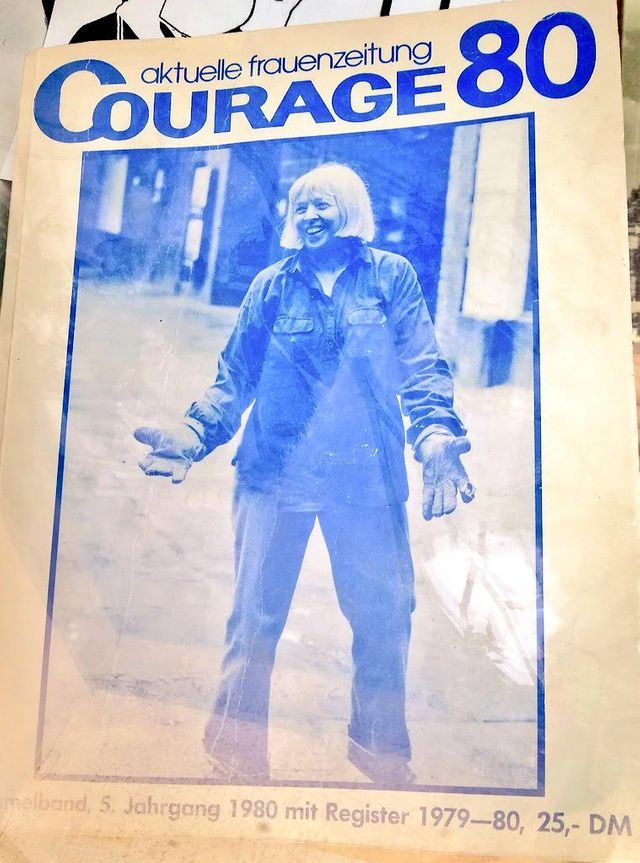

Ein oder zwei Wochen vorm offiziellen Muttertag aber hatte ich einen zufälligen Moment, der mich an die wahren Muttertage in meinem Leben erinnert hat. Einen Wiedersehensschock. Im Schaufenster eines Stadtteilarchivs lag ein Jahrbuch der Zeitschrift Courage von 1980. Auf dem Titel in leuchtendem Blau eine Frau, vielleicht im Alter meiner Mutter damals, um die vierzig, mit Arbeitsklamotten und Arbeitshandschuhen, unternehmungslustig und mit diesem auffordernden Gesichtsausdruck: Was soll sein, das kriegen wir schon hin.

Meine Mutter hat Anfang der Achtziger die feministische Zeitschrift Courage gelesen. Ob nur ein paar Ausgaben oder ein paar Jahre, weiß ich nicht mehr. Aber durch das Cover waren mir plötzlich die Jahre im Leben meiner Mutter gegenwärtig, an die ich mich vielleicht auch deshalb besonders gut erinnere, weil sie damals die traditionelle Hausfrau- und Mutterrolle hinter sich ließ, die sie in den Siebziger Jahren zu spielen versucht hatte.

Mir gefielen die kurzen Haare meiner Mutter, und ich nahm mit kindlicher Gleichmut zur Kenntnis, als sie nach der Trennung mit einer Frau zusammen war, die von Beruf Taxifahrerin war

Meine Eltern trennten sich im Winter 1979/80, als ich zehn war, und für meine Mutter begann ihre, wie man damals sagte, frauenbewegte Zeit. Ich kann mich nicht erinnern, ob meine Mutter sich selbst damals Feministin genannt hat, und ob andere sie »Emanze« nannten, weiß ich nicht. Manchmal war sie nicht da, weil sie auf einem Frauenwochenende war. Dann kam mein Vater in die alte Wohnung und kümmerte sich um meine Schwester und mich. Wir müssen damals das Gefühl gehabt haben, dass unsere Welt völlig durcheinander geraten war. Aber deutlicher erinnere ich mich daran, wie gut aufgelegt meine Mutter war, wenn sie am Sonntagabend wiederkam.

Einmal gab es ein Missverständnis oder eine Fehlplanung, und meine Schwester und ich waren das ganze Wochenende so gut wie allein, ich weiß noch, dass ich zum Mittagessen Zuckerei für uns machte, eine Süßspeise aus rohem Ei, und dass meine Schwester viel bei der Nachbarin war, während ich im Bett lag und Jerry Cotton-Hefte las. Ich empfand es als eine etwas chaotische und wilde, aber vor allem schöne, weil abenteuerliche Zeit. Mir gefielen die kurzen Haare meiner Mutter, und ich nahm mit kindlicher Gleichmut zur Kenntnis, als sie nach der Trennung mit einer Frau zusammen war, die mit mir im Kino Westernklassiker schaute, und die von Beruf Taxifahrerin war. Ich mochte sie, und weil meine Mutter glücklich war, war es eh gut.

Denn vor allem habe ich die Aufbruchstimmung dieser Zeit in Erinnerung. Ohne dass meine Schwester und ich es so hätten benennen können, müssen wir dennoch gemerkt haben, dass meine Mutter unerwartete Dinge gegen Widerstände tat. Obwohl sie nur kurz in ihrem erlernten Beruf gearbeitet hatte, bevor sie Kinder bekam, ging sie los und organisierte sich einen Job als Textilchemikerin. Als sie von ihrem ersten Arbeitstag wiederkam, hatten wir ihr Eiskaffee gemacht und kleine Geschenke gekauft, denn es war für uns ein besonderer Tag, an dem Mama losgegangen und irre was geschafft hatte. Ein Feiertag, ein Muttertag.

Ihr Berufsleben verfolgten wir eine Weile lang wie Fans die Erfolge eines Stars oder einer Sportheldin: ihr erstes Gutachten, die erste Dienstreise, das erste Weihnachtsgeld. Weil sie Bundesangestellte war, stand ihr die Verbeamtung in Aussicht. Als sie mit ihrer Berufs- und Stellenbezeichnung eine Zeitungsanzeige gegen den NATO-Doppelbeschluss und die Stationierung von Mittelstreckenraketen unterschrieb, rief ihr Chef sie zu sich und sagte, die Verbeamtung habe sich damit erledigt. Das erzählte sie beim Abendessen, und womöglich bekamen wir einen Schreck, aber es war auch aufregend, ein weiteres Abenteuer: ein Muttertag.

Von ihren Ersparnissen kaufte sie »Pfandbriefe und Kommunalobligationen«, wie man das damals machte, und als die ersten fällig wurden, machte sie mit mir, gerade sechzehn, eine damals völlig abwegige einwöchige Reise nach New York, der Dollar stand auf 3,60 Mark (meine Schwester war währenddessen auf dem Ponyhof, aber später mit meiner Mutter in Wien und Rom, danach waren die Ersparnisse weg). Auch der Tag, als sie die Lufthansa-Tickets auf den Tisch legte, war für mich ein Muttertag.

Dass der Muttertag, wie die Werbeagenturen und die Floristik ihn feiern, eine durch und durch reaktionäre Veranstaltung ist, erklärt sich im Grunde von selbst: Indem der Muttertag das festgefügte, jahrhundertealte Mutterbild zelebriert, festigt er diese Rolle jedes Jahr wieder aufs Neue. All das, was heute noch in vielem Muttertagsklimbim mitschwingt: am Herd stehen, sich für die Familie opfern, sich selbst aufgeben, das Muttersein (wie beim Edeka-Spot) auf geheimnisvolle Weise einfach im Blut haben. Ich bin natürlich der letzte, der Müttern sagen kann oder darf, dass sie diese Rolle nicht übernehmen und sich dafür feiern lassen dürfen. Aber schmerzhaft am Muttertag ist vielleicht, was er eben gerade nicht feiert: die Befreiung, den Aufbruch, die Zuversicht, also all jene Frauen, die über Generationen hinweg gegen Widerstände andere und neue Rollen für sich gefunden und gelebt haben. Meine Mutter ist nur ein kleines und nicht besonders revolutionäres Beispiel. Sie hat sich, wie man damals sagte, selbst verwirklicht. Dafür bin ich heute noch dankbar, und zwar jeden Tag.