Taryn Simon, 36, gehört zu den renommiertesten Fotokünstlerinnen unserer Zeit. Ihr Vater, Mitarbeiter im US-Außenministerium, war ein besessener Hobbyfotograf. »Seine Reisebilder garnierte er mit magischen Geschichten. Ich wollte das tun, was er tat.« International bekannt wurde Simon, die in New York lebt, 2000 mit »The Innocents«, einer Arbeit über unschuldig Verurteilte in den USA. Ihr jüngstes Projekt, »A Living Man Declared Dead and Other Chapters«, ist ab dem 22. September in der Neuen Nationalgalerie in Berlin zu sehen und ab Mai im MoMA, New York. Das Buch zu ihrer Arbeit ist erhältlich bei Mack Books.

SZ-Magazin: Frau Simon, Sie sehen etwas müde aus.

Taryn Simon: Ich bin ziemlich fertig, ja.

In wenigen Tagen eröffnet Ihre Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Die Arbeit ist getan, Sie können entspannen.

Irgendetwas ist immer zu tun, und ich würde alles dafür geben, dass mir das leicht von der Hand ginge. Ich habe aber offenbar das Talent, mir das Leben schwer zu machen.

Vielleicht brauchen Sie das einfach? Sie arbeiten an Ihren Projekten meist bis zur völligen Erschöpfung.

Auf eine perverse Art ziehen mich Schwierigkeiten tatsächlich an.

Ihr jüngstes Projekt, Ein lebendiger Mann, für tot erklärt, und andere Kapitel, hat vier Jahre gedauert. Genauso lange wie zuvor Ein amerikanischer Index des Verborgenen und Unbekannten. Und zwischendurch haben Sie im New Yorker JFK-Flughafen geschmuggelte Sachen fotografiert. Eine Woche lang – ohne Pause.

Normalerweise mache ich mir für meine Projekte einen klaren Zeitplan, aber bei Schmuggelware wollte ich genau das Gegenteil tun: Es wurde ein Ausdauertest – eine Arbeitswoche ohne Schlaf. Ich habe den JFK-Flughafen nicht verlassen und alles dokumentiert, was der Zoll in dieser Zeit beschlagnahmt hat. Ich habe mit derselben Geschwindigkeit gearbeitet, mit der die Güter eintrafen – das war fast ein Performance-Stück.

Für Ein lebendiger Mann, für tot erklärt, und andere Kapitel haben Sie weltweit 17 Menschen und deren Blutsverwandte fotografiert: Darunter Hitlers Berater Hans Frank, den Doppelgänger von Saddam Husseins Sohn Udai, die lebenden Toten in Indien. In einem weiteren Kapitel beschäftigen Sie sich noch mit Hunderten Hasen in Australien – ein ziemlicher Irrsinn. Was interessiert Sie so an Blutsverwandtschaften?

Ich wollte diesmal anders als sonst herangehen: Eigentlich katalogisiere ich in meinen Projekten eine ziemlich abstrakte Idee. Indem ich den Arbeiten dann einen klaren Titel gebe oder sie in Buchform bringe, bekommen sie eine innere Logik. Diesmal wollte ich den absoluten Katalog finden, etwas, was ich nicht mehr verändern kann. Etwas, bei dem ich meinen Weg nicht vorgeben kann. So kam ich auf Blut; Blutsverwandtschaft ist determiniert und strukturiert. Auf der anderen Seite stehen die teils brutalen Lebensgeschichten meiner Protagonisten. Das machte es für mich spannend: der Zusammenprall von externen Kräften – Regierung, Machtgefüge, Religion, auch Landbesitz – und internen Kräften, ausgelöst durch die Vererbung.

Das Projekt hatte die Ausmaße einer Polarexpedition. Wie haben Sie begonnen?

Oft habe ich etwas in einem Roman gelesen, in einem Artikel, oder ich habe etwas in einer Unterhaltung mitgehört, manchmal habe ich vielleicht auch etwas falsch verstanden. Jedes meiner Projekte beginnt also mit der Recherche, um meine Idee mit der Realität abzugleichen. Es entfaltet sich zu etwas, was ich mir nie hätte ausdenken können. Daraus ergibt sich allmählich die tatsächliche Produktion. Oft dauert es schon Jahre, die richtigen Fälle zu finden, das Fotografieren selbst ist dann meist der kleinere Teil. Bei Ein lebendiger Mann, für tot erklärt hat es insgesamt ungefähr ein Jahr gedauert.

Es klingt wie ein gigantisches Puzzle.

Das dachte ich auch oft. Ich arbeite mit einer kleinen Mannschaft zusammen, meiner Schwester und meinem Assistenten. Also kein aufwendiges Team. Und manchmal hatten wir mit mehr als hundert Leuten zu tun, um alle Blutsverwandten eines Protagonisten zu finden und zu treffen. Die wohnten oft in unterschiedlichen Städten oder Ländern. Immer wenn wir dachten, alle Beteiligten seien akribisch katalogisiert, tauchte in den Gesprächen mit den Angehörigen wieder irgendein Bruder auf, den vorher keiner erwähnt hatte. Wir hatten ständig mit neuen Schwierigkeiten zu kämpfen: Überschwemmungen, Taifune, Erdrutsche, Autos wurden geklaut, Behörden wollten nicht, dass wir fotografieren. Wir hatten ein ganzes Fotostudio dabei, eine Tonne Ausrüstung, das machte das Reisen sehr kompliziert. In Tansania wurde unsere gesamte Ausrüstung einmal von korrupten Beamten beschlagnahmt. Die wollten 80 000 Dollar haben.

Wen wollten Sie in Tansania treffen?

Dort glauben viele Menschen, dass Albinos über magische Kräfte verfügen. Deshalb bringen ihre Haut, Gliedmaßen und Organe bei Wunderheilern viel Geld. Ich wollte einen Albino und seine Verwandten fotografieren, gleichzeitig will die Regierung nicht, dass dieser Aberglaube öffentlich wird. Am Ende hat es dann doch noch geklappt.

Wie?

Das ist eine lange, dramatische Geschichte – aber ich muss diejenigen schützen, die mir dabei geholfen haben. Kurz gesagt, wir haben für 24 Stunden unsere eigene Ausrüstung gemietet.

Wie haben Sie den Menschen in Tansania oder den Bauern in Indien erklärt, was Sie vorhaben?

Genau so, wie ich es Ihnen erkläre: dass ich Blutsverwandte fotografieren und ihr Verhältnis zueinander beschreiben will.

Sich und seine Blutsverwandten fotografieren und dann ausstellen zu lassen hat etwas sehr Intimes. Haben Sie jeden vor die Kamera bekommen, den Sie wollten?

Es gab ein paar Blutsverwandtschaften – da hat es nicht geklappt. Und natürlich wollten längst nicht alle Angehörigen der Protagonisten mitmachen. Manchmal war auch ein Verwandter im Gefängnis oder beim Militär, manchmal haben die Männer ihren Frauen aus religiösen oder anderen Gründen untersagt, sich von mir fotografieren zu lassen. Ich habe das dann durch leere Porträts dokumentiert, die ich in gewisser Hinsicht fast stärker finde als die tatsächlichen Porträts. In Bosnien war es noch mal anders: Ich wollte Angehörige der Toten des Massakers von Srebrenica fotografieren; unter ihnen auch eine Mutter, deren vier Kinder und Ehemann dort erschossen worden waren. Sie hatte immer noch unheimliche Angst.

Das Massaker von Srebrenica geschah vor 16 Jahren.

Ja, genau, aber die Frau glaubte, sollte sie über die Gräuel reden, die ihrer Familie angetan wurden, würden sich die Täter von damals rächen. Wir haben lange Gespräche geführt, in denen sie immer wieder weinte. Andererseits wollten die jüngeren Verwandten unbedingt mitmachen und haben sie dann überzeugen können.

Ihr Projekt beschreibt 18 Blutsverwandtschaften. Warum genau diese 18? Sie hatten die ganze Welt zur Auswahl.

Es gibt dafür keine zusammenfassende Erklärung, jeder Fall hat seine eigene Begründung: Manche der Kapitel beschreiben urtümliche Muster, wie zum Beispiel den Fall von Blutrache im Nordosten von Brasilien. Das liest sich wie Shakespeare: zwei Familien, die sich seit Jahrzehnten bekämpfen, Angehörige wurden enthauptet, andere müssen sich versteckt halten. Was mich daran fasziniert hat, ist das Unausweichliche: Der mörderische Streit der Eltern und Großeltern wird zwangsläufig zum Streit der Kinder. In Indien wiederum hat mich das Verhältnis von Schicksal und Landbesitz interessiert. Dort habe ich in einem Dorf Blutsverwandte fotografiert, von denen vier vom Meldeamt als tot ausgewiesen wurden. Ginge es nach den Behörden, existierten die vier schlicht nicht mehr. Verwandte haben die Beamten bestochen und diese Menschen für tot erklären lassen, damit sie das Land erben konnten. Ich haben also Fotos von Menschen gemacht, die nicht existierten. Für einen Fotografen ist das merkwürdig, denn Fotos gelten ja oft als Lebenszeichen.

Warum haben Sie nicht 20 Blutsverwandtschaften ausgewählt. Oder 100? Ein lebendiger Mann, für tot erklärt könnte eine endlose Geschichte sein.

Ich muss meine Projekte meist beenden, weil ich a) fertig bin, b) kein Geld mehr habe, c) ein Projekt meinen früheren Arbeiten zu ähneln beginnt. Und ich möchte gern große Sprünge zwischen meinen Projekten haben, Sprünge, die sich nicht erklären lassen.

Wie haben Sie diese Arbeit denn finanziert?

Ich habe das nötige Geld von einem meiner Sammler bekommen. Im Tausch gegen das fertige Werk.

»Wenn meine Arbeit zu etwas führt, dann zur Unklarheit«

In einem der kürzesten, aber auch einem der bewegendsten Kapitel beschreiben Sie Latif Yahia, den Doppelgänger von Saddam Husseins Sohn Udai. Wie kamen Sie auf ihn?

Ich habe ganz gezielt nach einem Doppelgänger gesucht, die Vorstellung, dass da jemand zwei Leben in einem lebt, fand ich spannend. Ein Mensch, der seine eigene Blutsverwandtschaft hinter sich lässt, um in eine neue einzutauchen. Latif Yahias Familie wusste nicht einmal, wo er war. Zeitweise dachten sie, er sei tot.

In Ihrer Einführung zu dem Kapitel schreiben Sie, dass Latif Yahia gezwungen wurde, Udais Doppelgänger zu werden.

Latif Yahia ist mit Udai auf eine Schule gegangen, die beiden sind oft miteinander verwechselt worden. Latif Yahia wurde dann zur Armee eingezogen, aber als ein Double für Udai gebraucht wurde, erinnerte man sich wieder an ihn. Weil Latif Yahia aber nicht Udais Doppelgänger werden wollte, kam er in Einzelhaft. Er erklärte sich erst bereit, als Udais Schergen drohten, seine Schwester zu vergewaltigen. Sein Gebiss und sein Kinn wurden dann 1987 in einem Krankenhaus in Bagdad dem Aussehen Udais angepasst, und er musste Schuhe mit drei Zentimeter hohen Einlagen tragen. Mithilfe von Filmen studierte Yahia schließlich Udais Verhalten und Eigenarten. Er musste sich dafür auch Aufnahmen von Irakis ansehen, die auf Udais Anweisung hin gefoltert wurden. Yahia selbst wurde später auch gefoltert.

Warum?

Mit dem Ende des Golfkriegs, 1991, wurde Yahia aus seiner Rolle als Doppelgänger entlassen. Er sagt, er sei danach für mehrere Wochen eingesperrt und gefoltert worden. Es wurde vermutet, dass er immer noch eine von Udais Freundinnen treffen würde. Das ist ziemlich absurd: Du kreierst ein Abbild von dir, und wirst dann eifersüchtig auf dich selbst.

In welcher Verfassung war Yahia, als Sie ihn trafen?

Seine Vergangenheit ist ihm schon ins Gesicht geschrieben. Er ist in Irland untergetaucht, und es hat eine Weile gedauert, bis er sich mit mir eingelassen hat. Aber nachdem ich ihn fotografiert hatte, verkaufte er seine Geschichte an einen Produzenten in Hollywood, der daraus einen Film gemacht hat. Da spielt jetzt also ein Schauspieler Yahia, der wiederum Udai gespielt hat – so kommen immer mehr Verdopplungen und wechselnde Realitäten ins Spiel.

Neben den Porträts besteht das Kapitel Yahia aus zwei Bildern einer AK-47 und Aufnahmen von Yahia, der Udai nachspielt.

Auch diese Fotos handeln von Verdopplungen. Zum Beispiel die goldbeschichteten Gewehre, die von US-Soldaten in Udais Palast beschlagnahmt wurden: Die AK-47 ist das Symbol der Revolution, es wird in der ganzen Welt in Kriegen eingesetzt. Hier bekommt es als Symbol für Reichtum und Macht eine weitere Bedeutung. Auf der einen Seite hat Saddam Hussein übrigens eine Widmung eingravieren lassen.

Die AK-47, die Porträts, all Ihre Bilder wirken sehr kühl. Gleichzeitig haben Sie die Anstrengung, körperlich und emotional, beschrieben, mit der Sie daran gearbeitet haben. Davon ist nichts zu sehen.

Eine Schule der Fotografie gibt vor, ganz nah an den Menschen, die sie dokumentiert, dran zu sein. Näher dran zu sein, als es der Zuschauer je sein wird. Mit meiner Art zu fotografieren will ich im Gegensatz dazu eine fast unangenehme Trennung zwischen Bild und Zuschauer schaffen. Das frustriert viele Leute, die meine Arbeiten sehen: Sie wollen wissen, was die Menschen, die ich fotografiere, in mir auslösen. Ich halte aber ganz bewusst einen großen Abstand zu meinen Geschichten. Egal ob ich jemanden mag oder nicht: Ich will das weder in meinen Bildern noch in meinen Texten zeigen. Das hinterlässt manchmal den Eindruck von Kühle.

Wie lässt sich Ihre Arbeit beschreiben? Als eine besondere Art der Dokumentation?

Nein. Ich hoffe, ich gehöre nicht in eine dieser Fotografie-Schablonen. Für mich ist Fotografie nur eine von mehreren Möglichkeiten, meine Ideen auszudrücken und zu illustrieren. Die Präsentationen meiner Arbeiten gehören genauso dazu wie die Texte, an denen ich oft sehr lange arbeite. Ich hoffe, dass meine Projekte auf ganz unterschiedlichen Ebenen wirken.

Ihre Arbeit strahlt eine enorme Strenge aus, so, als wäre es eine Beweisaufnahme. Aber es gibt auch diese fast unterbewusste Irritation, die von den Bildern ausgeht. Ist es das, was Sie wollen?

Den Betrachter irritieren? Ja, diese Reaktion auf meine Arbeit gefällt mir.

Das Buch zu Ihrem Projekt hat mehr als 800 Seiten – einverstanden, wenn man es als einen gigantischen Roman über Schicksal und Überleben sieht?

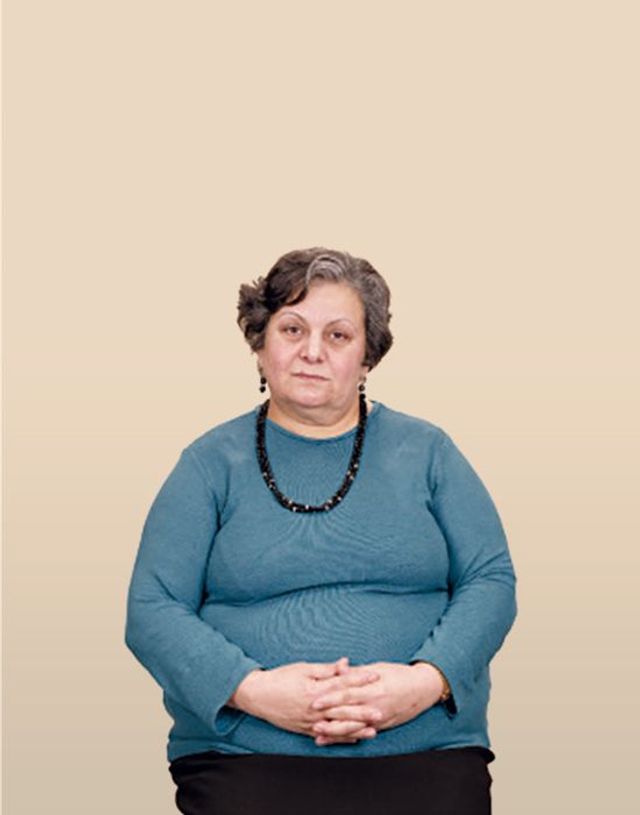

Schicksal und Überleben, ja, auch. Aber da sind noch diese Wiederholungen, unerbittlich, eine unendliche Reihe von Porträts vor einem neutralen Hintergrund fotografiert. Wieder, wieder und wieder. Die Blutsverwandtschaften verändern sich, Leute werden geboren, andere sterben. Durch die monotone Anordnung der Porträts soll sich der Zuschauer vorstellen können, wie immer wieder Verwandte herausfallen und neue hinzukommen. Und schaut man sich die schiere Masse an Leben und Geschichten an, stellt sich die Frage: Entwickelt sich da etwas? Oder werden es einfach nur mehr und mehr Verwandte?

Was glauben Sie? Entsteht aus der Blutsverwandtschaft mehr als nur immer neue Leben und Geschichten?

Das ist eine schwierige Frage. Ich habe Ein lebendiger Mann, für tot erklärt eine klare Struktur gegeben, um genau diese Frage zu stellen: Gibt es ein Muster in den Geschichten hinter den Blutsverwandtschaften? Sind wir alle Geister aus der Vergangenheit und damit Geister der Zukunft? Ich denke, dass manche Dinge nicht so zufällig sind, wie sie erscheinen, dass sie einem Muster folgen. Das lässt sich aber kaum beweisen. Ich sehe meine Arbeit auch als eine Art Archiv. Und Archive werden genau deshalb angelegt, weil etwas nicht besser beschrieben werden kann.

Sie zeigen Bilder von Waisenkindern in der Ukraine, von Südkoreanern, die von den Nordkoreanern verschleppt wurden, dazu die für tot erklärten indischen Bauern: Das sind alles sehr traurige Geschichten. Sehen Sie unsere Welt so?

Ob mein Blick auf die Welt traurig ist? Wieder so eine schwierige Frage. Ich bin zu nah an mir dran, um das beurteilen zu können. Die Menschen suchen in meinen Arbeiten immer nach einer übergreifenden Aussage. Weil es um Politik, um Gefühle geht, weil es auch die Realität der Zuschauer berührt. Aber meine Projekte funktionieren nicht wie eine Gleichung: x + y = irgendetwas, was ich ausdrücken will. Wenn meine Arbeit überhaupt zu etwas führt, dann zu Unklarheit.

Für den Betrachter ist es nur natürlich, dass er nach irgendeiner Absicht sucht.

Ja, man will einfach, dass diese ganzen Geschichten einem eine bestimmte Sicht auf die Welt vermitteln. Mich interessieren aber die Bereiche, in denen es keine Antworten gibt, viel mehr. Bereiche, in denen Verwirrung herrscht, die zu komplex sind.

Ist das der Grund, weshalb Sie nicht als politische Künstlerin bezeichnet werden wollen?

Das saugt die Luft aus allem. Diese ganzen Bezeichnungen sind dafür da, um die Dinge fassbarer zu machen, sie sind eine Form der Kontrolle, sie nehmen einen in Haft. Ich bewege mich lieber in den trüben Winkeln des Lebens.

Hier geht es zu Geoffrey Batchens Einführung in die Arbeit Taryn Simons.

Fotos: Taryn Simon (courtesy Gagosian Gallery)