Als ich verstand, dass München keine Stadt ist, sondern eine Bühne, auf der die Stadt sich selbst spielt, war ich im Theater. Ich saß im Parkett der Münchner Kammerspiele, um mich herum saßen Menschen, die alle aussahen wie dafür gecastet, das Publikum darzustellen. Alle waren sehr frisch geduscht, sehr gut angezogen, sehr schön. Auf der Bühne spielten sie Ludwig II. von Luchino Visconti, die Bühnenversion des berühmten Films. Über den König, in dessen Kopf die Musik immer ein bisschen zu laut war und der mit seinem Königreich nichts anderes anzufangen wusste, als es als Fundament seiner Fantasiewelt zu verwenden: Seine Schlösser ließ er sich von Theatermalern planen, zum Nachdenken zog er sich ins Nationaltheater zurück und träumte sich dort in Wagner-Opern hinein, Schloss Neuschwanstein sieht aus wie aus einer solchen Oper herausgefallen.

Drei Stunden dauerte das Stück, am Ende trat der König von der Bühne, ließ sich im Foyer von der Garderobiere in den Mantel helfen und ging, begleitet von seinem Leibarzt Doktor Gudden und einer Kamera, hinaus in den Regen, lief die Maximilianstraße entlang, über den dunklen Max-Joseph-Platz, vorbei an der Residenz, durch eine Stadt, die wirkte wie für diesen Moment hingestellt, jedes Haus hatte die genau richtige Größe, alle Fassaden standen im genau richtigen Winkel zueinander, es passiert ja leicht, dass eine Stadt, wenn sie so in Szene gesetzt wird, nicht mehr aussieht wie sie selbst, für Filmaufnahmen werden manchmal ganze Straßenzüge im Studio nachgebaut, hier war das nicht nötig, besser wäre es ohnehin nicht zu machen gewesen. Irgendwann schlug der Regen in Schnee um, es war klar, dass das jetzt keine Live-Bilder mehr sein konnten, denn es war Juli, aber das störte nicht, die Zuschauer waren wie gebannt von den Bildern, die auf die Bühnenrückwand projiziert waren: Zwei Männer in stattlichen altmodischen Mänteln, einer spielte König Ludwig, der andere seinen Arzt, und München, wie immer, spielte sich selbst.

Mich überraschte das nicht. Ich hatte es geahnt, und es gab eine ganze Reihe von Momenten, großen und kleinen, die das bestätigen. Die großen erklären sich von selbst: all die Meisterfeiern, die Oktoberfestbieranstiche, die Karussellfahrten auf der Auer Dult in der goldenen Herbstsonne – das ist so groß und farbsatt und perfekt inszeniert, dass man es fast nicht aushält, im Fernsehen würde man wegschalten. Der Effekt, der die großen Momente ein bisschen zu groß wirken lässt, lässt aber auch die kleinen Momente wachsen.

Die Abende am Isar-Ufer. Die Nachmittage auf einem Balkon über den Dächern von Schwabing. Die Laufrunden durch den Park von Schloss Nymphenburg, im Morgennebel, zwischen Hasen und Rehen, mitten in der Stadt. Die Fahrten in der zum Bersten vollen Tram. Der Abend unter der Brücke vor dem Maximilianeum, als es so sehr regnete, dass man die Hand vor Augen nicht mehr sah.

Ein halbes Jahr nach dem Abend im Theater zog ich zum ersten Mal nach München, nur für ein paar Monate. Ich kam im September an, bis weit in den November hinein regnete es kein einziges Mal, die Stadt drehte die Farbregler hoch und tauchte alles von früh bis spät in gleißendes Rampenlicht, um mir vorzuführen: Da, München. Schau’s dir genau an, das kriegst du nur hier.

Die meisten anderen Städte sind eine Ansammlung von Infrastruktur, Anlagen zur sachgemäßen Verrichtung des Lebens zwischen Blumenrabatten, Kindergarten, Schule, Arbeit, Freizeit, schnell noch vor Ladenschluss einkaufen, sonntags ein Eis in der Fußgängerzone. Aber natürlich ist München nicht die einzige Stadt, mit der etwas nicht stimmt. Wiesbaden beispielsweise fühlt sich an, als würde man in einem Roman von Thomas Mann herumlaufen. Alles sehr plüschig, sehr zurechtgemacht, jede Straße ein neuer Nebensatz. Salzburg fühlt sich an wie aus einem Felsbrocken gehauen. Rom ist eine Stadt mit Antike-Erlebnispark im Zentrum, Paris ein übergroßes Miniatur-Wunderland. New York besteht für mich nur aus Filmbildern, allein deshalb, weil ich es in Filmen tausendmal häufiger gesehen habe als in Wirklichkeit. Berlin sieht aus, als wäre in einem großbürgerlichen Wohnzimmer eine gewaltige Lego-Kiste ausgekippt worden, alles ist auf eine sehr anregende Art durcheinander. Und Hamburg ist wahrscheinlich mit dem Schiff angekommen, Viertel für Viertel, in großen Containern: Eppendorf kam aus Paris, Eimsbüttel aus New York, St. Pauli teils aus einer südenglischen Hafenstadt, teils aus einem Industriegebiet im Rheinland. Und München steht da wie eine Bühne, eine gut ausgeleuchtete Kulisse, von der man immer nur die Vorderseite sieht.

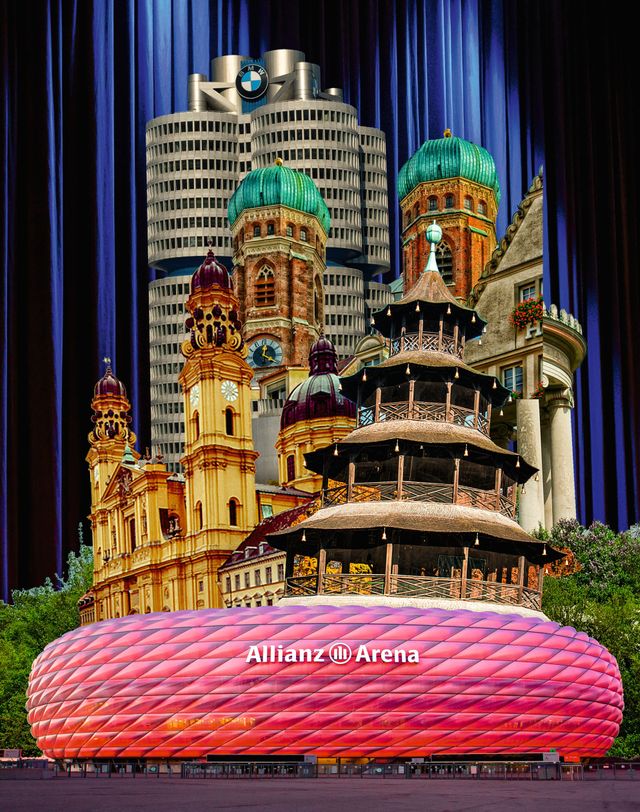

Betrachtet man die Einzelteile, aus denen München besteht, lässt es sich schwer glauben, dass sie wirklich eine funktionierende Stadt ergeben.

So funktionieren Kulissen. Man weiß, dass es Kulissen sind, man sieht es manchmal sogar: die Schweißnähte, die aufgemalte Räumlichkeit. Jede Kulisse ist nur so gut, wie sie sein muss, damit sie für das ein paar Meter entfernte Publikum über die Dauer der Vorstellung ihren Zweck erfüllt – nicht als Wirklichkeitsersatz, darum geht es nicht, sondern als Andeutung einer Realität, die dann in den Köpfen der Zuschauer stattfindet. So gut wie nie steht auf der Bühne eine ganze Welt nachgebaut, es reichen ein Baum und ein bisschen Licht, vielleicht noch Vogelzwitschern und ein Specht, damit in den Köpfen der Zuschauer ein Wald entsteht. Selbst den Baum und das Licht bräuchte es nicht unbedingt, sondern nur diese besondere Spannung – und Entspannung – im Schauspielerkörper, der durch den imaginären Wald läuft, man muss sein Gesicht sehen, die Art, wie er atmet und sich streckt, und weiß schon: Ah! Wald!

Oft genug geht es auch nicht um konkrete Räume, sondern um Gefühlswelten, getriggert durch Licht und Raum, es reichen ein paar Steine oder Bretter, und man hat zwei Stunden lang Angst, und wenn man sie von der anderen Seite beleuchtet und die Schauspieler anders gucken, schlägt die Angst in Hoffnung um. Dann geht man nach Hause oder in eine Bar, voller Gefühl, vielleicht aufgewühlt für Tage, und schuld sind nur die paar Steine und das Licht und die Luft dazwischen, und der Rest lag schon vorher im Kopf und im Herzen herum, und man hat’s nur nicht gesehen.

Die meisten der Gebäude, an die man denkt, wenn man an München denkt, sind tatsächlich von einem Theaterbaumeister entworfen: Max Littmann, Architekt der Kammerspiele und des Prinzregententheaters, reformierte den Bühnenbau. Er entwarf die Gründerzeithäuser am Isarquai, auf die man schaut, wenn man beim Volksbad auf den Isarkieseln sitzt. Den Domhof in der Kaufingerstraße, direkt neben der Frauenkirche: ein Haus, dem man nur im Erdgeschoss ansah, dass es da etwas zu kaufen gab. Die oberen Etagen tun, als wären sie ein Wohnhaus, keineswegs aus Geldgründen gebaut. Den Oberpollinger gleich neben dem Stachus, ein Riesenklotz, mit Giebeln getarnt, damit die Innenstadt aussieht wie organisch gewachsen, eher zufällig so entstanden. Littmann baute zudem das Hofbräuhaus, den weltberühmten Bierpalast, eines der ersten Häuser Münchens aus Eisenbeton, das aber – mit voller Absicht – aussieht, als stünde es schon immer da, ein Wirtshaus aus der Zeit, als München noch ein Dorf war. Das Haus sah schon bei der Einweihung älter aus als alle Hofbräuhäuser, die vorher dort gestanden hatten. Littmann baute auch die anderen Häuser am Platzl. Um die Jahrhundertwende errichtet, sieht der Platz aus wie ein mittelalterlicher Marktplatz mit verschiedenen Fassaden und Raumfluchten.

Das Neue Rathaus am Marienplatz hat Littmann nicht gebaut, aber das ist eigentlich die beste Kulisse: ein Verwaltungsgebäude, Ende des 19. Jahrhunderts gebaut mit dem festen Willen, es aussehen zu lassen, als stünde es schon seit dem 13. Jahrhundert dort.

Aber wohnt man eine Weile in München, erkennt man erst, wie filigran die Oberfläche gearbeitet ist. Ich hatte zum Beispiel noch nie so perfekten Schnee gesehen wie an diesem einen Dezember-Abend, an dem ich aus meiner Wohnung auf die Straße trat. Der Schein der Straßenlaternen war perfekt, in den umliegenden Häusern waren ein paar Fenster erleuchtet, nicht so viele, dass es unwirklich gewirkt hätte, aber genug, um die Straße nicht verlassen aussehen zu lassen. Auf dem Boden lag ein Zentimeter Schnee. Das konnte nicht alles zufällig so passiert sein. Dann fuhr ein Auto in perfekter Geschwindigkeit an mir vorbei. Ich klappte den Kragen hoch und lief zur Straßenbahn. Wenn ich aus dem Straßenbahnfenster gesehen hätte, wie aus einer dunklen Ecke ein paar Bühnenarbeiter kommen, den weißen Fleece, den ich für Schnee gehalten haben könnte, einrollen und die Scheinwerfer ausschalten, die das kalte, genau abgezirkelte und trotzdem weiche Licht machen: Es hätte mich nicht gewundert.

Jeder spielt in dieser Stadt sich selbst, jeder benimmt sich, als wäre er die Figur, um die sich alles dreht.

Oder der Abend im Spätsommer, ich radelte zu einer Verabredung am anderen Ende der Stadt, ich trug ein weißes Hemd und gute Schuhe und in der rechten Hand weiße Lilien, ich saß aufrecht, als hätte ich Zuschauer, der Himmel glühte, das Hemd klebte, denn ich glühte auch, ich war zu schnell gefahren, jetzt stand ich mit meinen Lilien unter den gelben Straßenlaternen in der Brienner Straße an der Ampel und fühlte mich, als spielte ich mich selbst. Als wäre ich die Hauptfigur in der Bühnenadaption meines eigenen Romans, mein eigenes Klischee. Aber nicht nur ich spielte mich selbst. Der Umstand, dass München wie eine Bühne funktioniert, wirkt sich notwendigerweise auf die Bewohner aus. Jeder hier spielt sich selbst, jeder benimmt sich, als hätte er immerzu Zuschauer, als wäre er die Figur, um die sich alles dreht.

Es ist genau der Wesenszug, der von Außenstehenden als Arroganz missverstanden wird, als Protz, übersteigertes oberbayerisches Selbstbewusstein. In Wahrheit ist es nur die Begleiterscheinung, wenn man jeden Tag auf der Bühne steht. Jeder Münchner ist sich bewusst, es geht vor allem um ihn, München hat 1,5 Millionen Hauptfiguren, und wahrscheinlich wirkt die Stadt deshalb so voll und üppig: weil sie ein Nebeneinander von 1,5 Millionen Handlungssträngen ist.

»Das ist ja das Verwirrende an der Stadt«, heißt es im Film München – Geheimnisse einer Stadt von Dominik Graf und Michael Althen: »Dass all die Filme gleichzeitig ablaufen und aber jeder sich für den Hauptfilm hält.«

Und so kommt es, dass München immer noch eine weitere Dimension zu haben scheint, eine, die – wie bei Kulissen üblich – nur Illusion ist, aber das reicht ja: München löst ein Gefühl aus, eine tiefe Sehnsucht, die einen auch immer überfällt, wenn man im Theater sitzt und nach ein paar Szenen vergessen hat, dass die Leute auf der Bühne nur spielen. Die Sehnsucht nach dem richtigen, echten, vollen Leben, in das man endlich hineinspringen will. Es mit beiden Händen festhalten und nicht mehr loslassen und einfach nicht satt werden daran.

Wie in jedem guten Theater ist es fast unmöglich, einen Blick auf die Hinterbühne zu werfen. Jedem, der München sieht, ist klar, dass es sie gibt, dass irgendeiner an den Seilen ziehen muss, dass es irgendwo auch Müll gibt und unaufgeräumte Ecken. »Das nehmen alle dieser Stadt ja immer übel, dass sie nur dieses Lächeln aus Stuck und Glas, das Grinsen der Fassaden und ihre südlichen Sonnenreflexe zeigen und den Rest verbergen will«, heißt es in Geheimnisse einer Stadt. »Als seien die Geschichten, welche die Hinterhöfe und Lichtschächte zu erzählen haben, auch nur einen Deut wahrer als die Fassaden. Als würde die Vorderseite zeigen, wie eine Stadt gerne gesehen werden will, und nur die Rückseite, wie sie wirklich ist. Womöglich liegt das Geheimnis aber in den Fassaden selbst. Darin findet sich auch viel Illusion und Enttäuschung eingegipst, viel untergegangene Utopie, der ganze Großstadtwahn und der ganze Kleinstadtgeist.«

Ich hatte damit, dass München nicht echt sein könnte, aber ohnehin immer gerechnet, schon als ich klein war: Ich hatte, wohl drei oder vier Jahre alt, nicht verstanden, warum die Fahrten in den Urlaub ans Meer oder in die Berge so lange dauern müssen, wo andere Fahrten doch viel kürzer sind. In einem lichten Moment ahnte ich dann die Erklärung: Was, wenn ich mich hier gerade gar nicht bewege – sondern das Auto nur ein Bewegungssimulator ist? Die Fenster sind keine Fenster, sondern Bildschirme, um mich herum wird eine neue Welt gebaut. Und sicher, es dauert lange, Berge zu bauen. Es dauert noch länger, das ganze Meerwasser ins Bassin einzulassen. Und noch länger, New York zu bauen, allein die ganzen Lichter, die Abertausend Birnchen, deswegen fliegt man fast einen Tag.

Wenn mal was nicht fertig wird: zack, ein bisschen Nebel, schon kann man sich die Türme, die Hochhäuser, die Panoramen sparen. So erklärte sich auch, weshalb Wolkenkratzer einander ähneln, warum der Meereshorizont immer mehr oder weniger gleich aussieht, warum auch Fußgängerzonen austauschbar sind, Industriegebiete und die Treppenhäuser in Nachkriegswohnblöcken. Es gibt halt nicht unbegrenzt viele Kulissen. Irgendwann vergaß ich die Theorie. Dannzog ich nach München, und sie fiel mir wieder ein.

Man muss nur an einem Nachmittag durch Schwabing laufen und sich über die irrsinnig hohe Zahl der Lampengeschäfte wundern, um zu merken, dass etwas nicht stimmen kann. Sicher falsch zusammengesetzt. Wahrscheinlich musste es beim Aufbauen wieder mal schnell gehen.