SZ-Magazin: Wenn dieses Interview ein Theaterstück wäre, was würde in den nächsten drei Stunden passieren?

Joachim Kaiser: Sie würden im ersten Akt versuchen, mich zu provozieren. Im zweiten Akt hätte ich mich heftig dagegen gewehrt. Dann hätten Sie ein weniges zurückgenommen und ich hätte auch ein weniges zugestanden. Und im dritten Akt hätten wir uns versöhnt und miteinander eine Flasche Champagner getrunken.

Wir hätten Sie als konservativen Kulturkritiker attackiert?

Vielleicht sogar als Reaktionär. Wenn man jung ist, ist man doch auf der Seite des Werdenden. Ich habe mal bei Goethe in Maximen und Reflexionen den tollen Satz gelesen, dass man im Alter immer auf einer bestimmten Stufe stehen bleiben muss. Man muss also nicht versuchen, bis ganz zuletzt progressiver zu sein als die Jüngeren.

Sie wären also eher der gütige Alte gewesen und nicht der Zornige, der Verblendete, King Lear?

Ich wäre der nachdenkliche und etwas depressiv gewordene Skeptiker gewesen. Wissen Sie: Erfahrung kann lähmend sein. Wie viele stolze junge Leute habe ich im Lauf meines Lebens gesehen, und was ist dann aus ihnen geworden?

Andere werden mit sich selbst depressiv, Sie erkranken eher am Mittelmaß der anderen?

Ich werde depressiv, wenn ich ans Essen denke, wenn ich an meine Erfolge denke, wenn ich an meine Frau denke. Was war ich verfressen, und nun schmeckt es mir nicht mehr. Was war ich stolz über meine Bücher, als ich 35 war, und nun ist die Arbeit für mich nur noch wie Therapie. Meine Frau starb vor einem Jahr, danach habe ich mich mit Aufträgen eingedeckt, um mich abzulenken. Ich habe immer noch einen Namen, und die Verlage schicken mir Vorschüsse. Nur leider sind die tückisch genug und wollen dafür auch ein Manuskript haben.

Kindheit in Ostpreußen.

Worüber freuen Sie sich heute?

Manchmal denke ich: Das möchte ich auch gern wissen. Aber wenn schon die Kunst nicht Trost sein kann, so macht es mir doch Spaß, andere Menschen für die Kunst zu gewinnen, so wie ich das all die Jahre mit meinen Vorlesungen gemacht habe. Und das war ja für mich immer lebenswichtig. Das ist eigentlich das Einzige, was meine übermäßige Produktivität erklärt: dass ich gern für Dinge werbe, die mir Spaß machen, und auf Dinge schieße, die mir keinen bereiten.

Und Bildung ist Ihre Waffe?

Waffe würde ich nicht sagen. Es gibt einen Satz, der so schön zynisch klingt und auf den sich alle verständigen: »Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelesen hat.« Aber ich finde, man sollte keineswegs alles Wesentliche vergessen…

Gibt es für Sie kein Leben außerhalb des Zitats?

Bildungsbürger ist für mich kein Schimpfwort.

Sondern eine Berufsbeschreibung?

Ein Kritiker wie ich lebt natürlich mit Präferenzen, schwimmt auf einem Strom von Menschen und Gedanken. Das Schreiben über Musik ist keine Technik, die man erlernt, es erwächst aus einer lebenslangen, lebendigen und produktiven Beziehung zu den Werken, ob das nun Opern sind oder Symphonien oder Sonaten.

Wer sich in die Hochkultur begibt, kommt darin um?

Die Hochkultur ist ein Geschenk. Sie ist eine der schönen und gewinnenden und das Leben lebenswert machenden Schöpfungen.

Ist Kulturpessimismus eigentlich nur geistesfaul oder auch langweilig?

Ich bin nicht einer von denen, die ständig behaupten: Da hört etwas auf. Ich bin sehr gegen Kulturpessimismus. Das Lebendige ist Gott sei Dank unvorhersehbar.

Erster Besuch in der masurischen Heimat nach über sechzig Jahren, vor dem Ortsschild seines Geburtsdorfes.

Welche Rolle spielt dabei das Alter?

Das Alter macht melancholisch. Artur Rubinstein etwa, sicherlich der größte Pianist der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts neben Claudio Arrau und Vladimir Horowitz, war ein unglaublich witziger Kerl, der aber auch seine tristen Momente hatte. Einmal sagte er zu mir: »Wissen Sie, Herr Kaiser« – da war er vielleicht 88 oder 89 –, »ich habe keinen Gesprächspartner, der die gleichen Erfahrungen gemacht hat wie ich, alle Menschen, mit denen ich mich unterhalte, könnten meine Kinder oder Enkel sein.« Und irgendein kluger Mann hat einmal gesagt: »Es ist ein außerordentlich wichtiges Recht jedes Künstlers, von seinesgleichen beurteilt zu werden.« Ich antwortete damals: »Ach, Herr Rubinstein, wie können Sie so reden? Wir lieben Sie alle so sehr und bewundern Sie. Sie können doch nicht sagen, dass Sie einsam sind.« Jetzt verstehe ich sehr gut, was er damit meinte.

Sie fühlen sich einsam?

Sie können sich, wahrscheinlich erfolglos, selbst mit neunzig noch Hals über Kopf verlieben. Freundschaft aber ist ein menschliches Glück, das sehr viel Zeit braucht. Man muss miteinander verdammt viele Scheffel Salz gegessen haben, man muss Erfahrungen gemacht haben, man muss sich auch mal gestritten haben, man muss ein bisschen aneinander gelitten haben, man muss voneinander gelernt haben. Das macht Freundschaft aus.

Haben Sie Talent zur Freundschaft?

Ich befreunde mich eigentlich nur mit Menschen, die künstlerisch, ästhetisch, musikalisch oder als bildende Künstler etwas zu sagen haben. Wenn das der Fall ist, verehre ich sie.

Sind Feinde spannender als Freunde?

Ich bin seit relativ jungen Jahren eine Figur des öffentlichen Lebens, ich war eine Art Wunderkind. Ich könnte jetzt Bescheidenheit heucheln, aber das war halt so. Natürlich habe ich für meine Bücher manche schlechte Kritiken bekommen, sicherlich haben sich manche Theaterleute oder Autoren, denen ich geschadet habe, sehr über mich geärgert. Aber alles in allem haben die Leute sich doch gehütet, sich mit einem, wie sie meinten, mächtigen Publizisten nachdrücklich zu verfeinden.

Sie waren umgeben von Feigheit.

Wenn Sie wissen wollen, wie Feigheit funktioniert, erzähle ich Ihnen eine Geschichte. Ich war bei Friedrich Sieburg eingeladen, der ein berühmter Publizist war und Paris-Korres-pondent der Frankfurter Zeitung. Während des Zweiten Weltkriegs war er in Paris Repräsentant der deutschen Kultur, also der Nazi-Kultur. Als wir über Cocteau und Picasso und die Zeit damals sprachen, sagte Sieburg einmal zu mir: »Herr Kaiser, ich war damals so berühmt, dass ich es ablehnen konnte, zu Hitlers 50. Geburtstag die Würdigungen zu schreiben. Das machte dann der arme Maxim Fackler. Der musste.« Fackler arbeitete später in der Außenpolitik der Süddeutschen Zeitung, ein wirklich reizender älterer Herr.

Kaisers Ehefrau Susanne.

Joachim Kaiser mit Fliege und Regenschirm. Die beiden heirateten am 29. Dezember 1958 in München, in Eile: Am 1. Januar fing Joachim Kaiser bei der SZ an, da wollte er nicht in wilder Ehe lebend erscheinen.

Was sagt Ihnen das Wort »Weltekel«?

Es ist sehr schwer, an eine positive oder gar gütige Ordnung der Welt zu glauben, wenn man erkennt, dass das gesamte Tierreich aus Fressen und Gefressenwerden besteht. Und wenn man sich vor Augen halten muss, dass es eigentlich eine beklemmende Konstruktion ist, wie ein doch wohl liebevoller und alles in allem die Menschen mit guten Vorsätzen geschaffen habender Vater oder Schöpfer seinen eigenen Sohn zu einem Martertod scheußlichster Art verurteilen muss, nur damit die Menschen weiter an ihn glauben.

Das Alter hat Sie aber nicht gläubig gemacht?

Wie ich argumentiere, wie ich schreibe, das hat viel mit dem protestantischen Pfarrhaus zu tun. Meine Mutter war ja Pfarrerstochter. Aber es tut mir leid, ich werde auf meine alten Tage sicher nicht weiser und auch eigentlich nicht frömmer und nicht religiöser. Mir bleibt nur eine gewisse Kantische Verzagtheit: Da sind lauter Sachen, die mit unserem Verstand nicht zu lösen sind. Die religiösen Fragen kann einem niemand verbieten – aber die Antworten gehen doch weit hinaus über die Möglichkeiten dessen, was der Kant in seiner »Kritik der reinen Vernunft« definiert hat.

Daraus folgt Ergebenheit?

Das kommt vielleicht noch. Ehrlich gesagt, es kränkt mich ein bisschen, dass ich älter werde. Ich kann mich immer noch nicht fügen. Ich weiß es schon. Ich weiß schon, was die Geschöpflichkeit ist und dass der Mensch älter wird. Mir fällt dabei Erich Kästner ein, damals Chef der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Ein oder zwei Tage vorher war ein hoch geehrtes Mitglied gestorben und Kästner musste den Nachruf halten, was er auch sehr kurz tat. Dann machte er eine kleine Pause und fügte hinzu: »Der hat gesagt: ›Dass ich sterben muss, weiß ich, aber ich glaube nicht daran.‹ Nun hat er dran glauben müssen.« Wir lachten natürlich alle, und Kästner war ganz erschrocken, weil er den Doppelsinn nicht verstand. Der wusste gar nicht, dass er auf Kosten des Toten einen Witz gemacht hatte.

Aber Sie, als alter Ironiker.

Ironie ist eine tolle Sache – und ein Alibi, sich vor Entscheidungen zu drücken. Die Ironie spielt in meinem Leben tatsächlich eine große Rolle. Kann ich das ausführen?

Bitte.

Ich bin ja 1928 geboren, ich wurde also in der Nazizeit groß. Ich hatte eine behütete Kindheit in einer kleinen deutschen Provinzstadt. Mein Vater verdiente sehr gut. Er war ein beliebter Arzt. Wir hatten zwei Autos. Wir hatten, was es heute gar nicht mehr gibt, massenhaft Dienstmädchen, die mir die Schuhe zumachten. Das war ganz schön. Mein Vater war ziemlich musisch, er machte viel Kammermusik in unserem Haus in Tilsit, ich lernte damals Leute kennen wie die Pianisten Wilhelm Kempff oder Edwin Fischer. Ich musste auch nicht zur Hitlerjugend, weil mein Vater dem jungen Kollegen, der mich untersuchte, nur sagte: »Mir wäre es lieb, wenn Sie meinen Sohn nicht brauchen.« Und der schrieb mich einfach krank. Einen Satz dieses jungen Arztes werde ich dabei nie vergessen: »Wenn dich doch jemand zum Dienst zwingen will, dann nenne mir den Namen, dann wird er bestraft.«

Joachim Kaiser mit Heinrich Böll.

Sie waren privilegiert.

Und fing doch an, unter der fanatischen Sprachregelung, die damals herrschte, zu leiden. Mir passte das nicht. Die Leute mussten ja alle öffentlich reden wie fleischgewordene Fahnensprüche. Man durfte nicht skeptisch sein, man durfte nicht defätistisch sein, man hatte sich gefälligst mit Freude dem Hitler und seinen Plänen zur Verfügung zu stellen. Ich merkte, dass ich mich dagegen wehren musste – und da habe ich die Literatur entdeckt. Mein Vater hatte viel von Thomas Mann im Schrank und sagte, na ja, der Zauberberg sei wohl noch nichts für mich. Es gibt kaum einen Satz, der einen intelligenten Jungen mehr dazu animiert, etwas zu lesen! Und so las ich mit elf Jahren den Menschenfeind von Molière, später den Zauberberg von Thomas Mann und kam so zur Ironie, die mir Argumente und auch Haltungen lieferte, um mich gegen eine fanatisierte öffentliche Gestimmtheit zu wehren. Ich erinnere mich zum Beispiel an den schrecklichen Königsberger Gauleiter, der aus Wuppertal kam, und mit einem älteren Gerichtspräsidenten zu tun hatte, so einem skeptischen Ostpreußen. Der Gauleiter sagte zu ihm: »Herr Präsident, wir leben in einer großen Zeit.« Da antwortete der Gerichtspräsident: »Eine kleinere wäre mir lieber.«

Bekenntnisse eines Unpolitischen.

Ich war nie so links wie meine Freunde von der Gruppe 47, das ist richtig. Aber wenn ich auf eine richtige Schweinerei treffe, dann rege ich mich genauso auf wie mit 19 Jahren. Wenn ich das nicht täte, wäre ich tot.

Und wenn die Ironie zum Alibi wird?

Ich habe neulich mal wieder den Zauberberg gelesen und auch den Doktor Faustus, da habe ich doch auch gemerkt, wie viel Manieriertheit und wie viel Selbstgefälligkeit sich mit diesem ironischen Deutschen verbinden kann. In meiner Jugend war die Ironie für mich tatsächlich eine Waffe – heute würde ich sagen, nur ironisch zu sein, das hielte ich doch für eine Art von Ausflucht.

Dann lieber die Flucht ins Pathos?

Ich habe nichts gegen Pathos. Pathos ist Zeichen einer inneren Gespanntheit. Wenn Pathos in der Öffentlichkeit erscheint, im Theater etwa, dann braucht es Raum. Pathos überwindet einen Abstand zwischen mehreren Figuren. Wenn König Philipp und Don Carlos und der Marquis von Posa miteinander reden und es wird ihnen ernst, dann werden sie pathetisch und sprechen große Schiller’sche Sätze in großem Ton. Das ist durchaus eine Form von Leben.

Gibt Pathos dem Leiden erst seine Gestalt?

Pathos gehört zum Leben. Wenn jemand in seinen vier Wänden pathetisch herumschreit, etwa ein Haustyrann, ist er einfach eine komische Figur. Aber wenn Pathos das Leiden ernst nimmt, kann Großes daraus entstehen. Was ging es zum Beispiel dem Beethoven gesundheitlich schlecht: Der hatte Durchfall und Bauchgeschichten, war schon deshalb gezwungen, jeden Tag vier, fünf Stunden spazieren zu gehen, weil er sonst mit seiner Gesundheit nicht fertig geworden wäre. Aber aus dieser Art von Malaise hat er eben das Allegretto aus der Siebten Symphonie gemacht oder den ersten Satz der Neunten Symphonie oder bestimmte Stellen aus der Appassionata. Bei Verdi dagegen begegnen einem auch die etwas simpleren Formen von Pathos – der wusste schon, auf was die Leute hereinfallen.

Kaiser mit Jürgen Habermas. Der Großkritiker kannte nahezu alle, die im bundesrepublikanischen Deutschland künstlerisch und intellektuell tätig waren, gleich auf welchem Gebiet.

Kunst, das zeigt Beethoven, kann Zuflucht sein, Schutz vor dem Leben.

Kunst ist etwas anderes als das Leben. Nach dem Tod meiner Frau haben viele Menschen zu mir gesagt, Jochen, du hast doch die Musik, die große Kunst, das ist doch eine Art von Trost. Aber ich konnte damals keine Musik hören, keinen Ton. Wenn man selbst psychisch belastet oder erkrankt ist, was ja keine Schande ist, dann hat man nicht mehr die Freiheit und die geistige und seelische Verfassung, um mit großer Kunst kommunizieren zu können. Wenn es einem schlecht geht, hilft einem die Kunst leider überhaupt nicht.

Auf dem Flügel hier im Zimmer stehen die Noten einer Bach-Fuge. Was suchen Sie, was finden Sie bei Bach?

Bach ist der größte Harmoniker gewesen, den es in der Geschichte der Musik gab. Bei ihm tönt die Musik-Sprache ganz selbstverständlich. Er ist ungeheuerlich reich. Seine Vielstimmigkeit gewinnt eine enorme Tiefe. Ich spiele zum Beispiel sehr gern die Orgelwerke von Bach auf dem Flügel. Da gibt es Bearbeitungen von Liszt, von einigen Orgelpräludien und Fugen. Eine Musik, die große Wahrheit enthält.

Welche Wahrheit wäre das?

Bach hat überhaupt nicht diese etwas selbstdemonstrative imperiale Geste, die man doch bei Beethoven, auch bei Wagner und überhaupt im ganzen 19. Jahrhundert bis zu Strauss hin finden kann. Da zeigen die Komponisten, was sie können. Bei Bach ist die Geschichte der Musik und der Musiksprache in unglaublicher Weise in seinem Werk enthalten.

Wenn die Wahrheit Bachs eine technische ist, was ist die Wahrheit Mozarts?

Mozart besitzt einen unbeschreiblichen Reichtum, depressive und kleine traurige Einzelheiten hinzuzufügen. Das geschieht nicht in seinen ausgesprochenen Moll-Werken, die auch sehr schön sind. Doch da nimmt Mozart quasi manchmal Beethoven vorweg und der konnte das noch ein bisschen besser. Aber in Mozarts Dur-Werken, etwa in der Prager Symphonie, da erscheinen plötzlich wie aus dem Nichts Moll-Schatten. Und man ist überwältigt.

Gibt es ein Musikstück, das Sie nicht hören können, ohne zu weinen?

Ich habe praktisch noch nie in meinem Leben Kopfschmerzen gehabt. Ich kann mich eigentlich nicht erbrechen, ich habe vielleicht zweimal gekotzt. Und ich kann auch kaum weinen. Schade, es muss erleichternd sein, wenn man heulen oder kotzen kann. Und nicht alles bei sich behält.

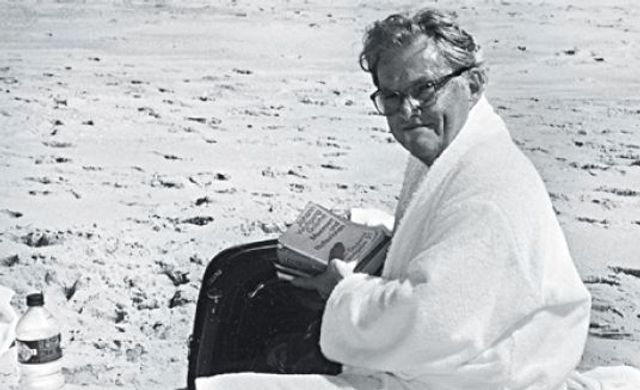

Immer elegant ...

ob im Winter ...

oder im Sommer am Strand.

Aber Leidenschaft hat für Sie mit Musik zu tun, nicht mit Literatur? Und Verehrung mit Musikern, nicht mit Schriftstellern?

Na ja, Ingeborg Bachmann und Ilse Aichinger habe ich nicht nur verehrt, sondern sogar ein bisschen geliebt.

Ilse Aichinger, haben Sie einmal gesagt, werden Sie immer für einen Satz lieben: »Und der Haifisch tröstete sie, wie nur ein Haifisch trösten kann.« Was berührt Sie an diesem Satz sosehr?

Der Satz bezieht sich auf die Jüdin Ellen aus Ilse Aichingers Roman Die größere Hoffnung. Ellen träumt, dass sie mit wenigen Kindern auf einem kleinen Floß ist, inmitten eines schrecklichen Ozeans. Hinten sieht man ganz fern und unerreichbar die Freiheitsstatue, nur ein Haifisch hatte sich ihnen angeschlossen. Zunächst mal ist ein Haifisch ja nun wahrlich das Gegenteil eines Vertrauen erweckenden Tieres, sondern das Böse und Grausame quasi in Essenz. Wie nun aber die Aichinger in einem Albtraum die Idee produziert, die Welt so aus den Fugen zu finden, dass Trost von nichts anderem kommt als von den eigentlich allerschlimmsten Geschöpfen, das hat für mich eine überraschende poetische Wahrheit.

Sie beziehen dieses Bild auch auf die Nazizeit.

Natürlich. Wenn eine Halbjüdin so etwas im Jahr 1943 träumt, dann ist die Nazizeit als Aura da.

Sie waren damals in Tilsit.

Und ich war kein Antinazi.

Hat Sie das jemandem wie Ilse Aichinger sogar näher gebracht?

Wir jungen deutschen Nachkriegs-Intellektuellen kannten wegen der Nazizeit die Bedeutung der jüdischen Intellektualität kaum. Wir hatten die Zwanzigerjahre nicht erlebt und jüdische Intellektuelle nie kennengelernt. Es wirkte dann ungeheuerlich, bei Adorno oder eben Aichinger diese jüdische Geistigkeit zu erleben.

Es war klar, dass es sich um jüdische Geistigkeit handelte.

Die man sehr bewunderte.

Die identifizierbar war?

Wissen Sie, meine Mutter hieß Abramowski. Der Name klingt nicht gerade germanisch. Ich bin sogar von sehr vielen Leuten für jüdisch gehalten worden, was ich übrigens immer gern als Kompliment genommen habe. Ich hoffe, dass ich ein bisschen was von einem jüdischen Intellektuellen habe. Ich rede auch mit den Händen. Und ich war ein ausgesprochenes Schoßkind von denen. Die haben ja intelligente junge Leute gern.

Und doch nahmen Sie aus den Ruinen Deutschlands ein spezielles deutsches kulturelles Überlegenheitsgefühl mit. In dem Interviewbuch Ich bin der letzte Mohikaner, das Ihre Tochter Henriette gemeinsam mit Ihnen gemacht hat, sagen Sie: »Kein Volk kann nur leben vom, grob gesagt, Sich-Beknirschen. Steckte in uns nicht auch die Erinnerung eines größeren und anderen Deutschlands?« Und: »Waren die Amis nicht auch bloß barbarische Russen mit Bügelfalten?«

Das dachte man damals, ressentimentgeladen, schon manchmal. Und es war ja tatsächlich so etwas wie eine kulturelle Kränkung, als etwa die Russen in den Sechzigerjahren das uralte Königsberger Rathaus abrissen und stattdessen ihr Kulturhaus dorthin stellten, eine ungeheuer hässliche Bauruine. Die Statik funktionierte nicht, acht Stockwerke, und kein Mensch kann darin wohnen. Man sollte freilich nichts dagegen sagen, weil das, was wir Deutsche den Russen angetan haben, unendlich schlimmer ist. Trotzdem kränkt es einen, und ich wollte es eigentlich so nicht wiedersehen.

Auch außerhalb der Tischtennisplatte waren seine Kontrahenten selten mit Kaiser auf Augenhöhe.

Sie haben mehr als sechzig Jahre gewartet, bis Sie Masuren wieder besuchten, die Landschaft Ihrer Kindheit.

Ich bin ja kein Revanchist, ich habe nie an Flüchtlingstreffen teilgenommen, aber natürlich sitzt dieser Schrecken immer noch tief in mir. Diese quälende Erinnerung. Und das Allerschlimmste ist, man kann die Qual nicht öffentlich äußern.

Aber es gibt doch kein Schweigegebot – haben sich die Menschen nicht eher freiwillig verschlossen?

Die Hölle der Luftangriffe kann man sich heute gar nicht vorstellen. Wenn man in so einem Keller sitzt und die Einschläge immer näher und näher kommen und man nichts tun kann, als zu hoffen, dass man nicht getroffen wird. Diese Angst, die immer präsent war, hat zum Beispiel dazu geführt, dass selbst in der phänomenalen Karriere von Wilhelm Furtwängler die Konzerte, die er zwischen 1941 und 1945 machte, mit Abstand die besten waren. Weil die Menschen während des Konzerts eben nicht schon darüber nachdachten, wo sie später zum Essen hingehen sollten – sondern sich fragten, ob sie morgen noch auf der Welt sind.

Eine euphorisierende Untergangsenergie?

So zynisch es klingen mag, es war eigentlich ein großes Glück, dass das Stauffenberg-Attentat gescheitert ist. Denn in der totalen Niederlage steckte eine enorme Kraft. Es hat wohl noch nie eine Nation so verloren und ist so mit den eigenen Mitteln geschlagen worden wie die Deutschen. Münchens Innenstadt zu 90 Prozent kaputt, Hamburg, Essen, Berlin. Diese flächendeckende Zerstörung hat man mit einem gewissen Recht als Strafe dafür empfunden, vielleicht unbewusst, was im Namen Deutschlands nicht nur den Juden, sondern Russen, Engländern, Polen und so vielen mehr angetan wurde. Das hat man verinnerlicht. Man hat gesagt, ja, das haben wir verdient, und jetzt fangen wir wieder an.

Eine ganz andere Bedeutung von Befreiung: Befreiung von sich selbst.

Man konnte nicht mehr sagen: Die deutschen Soldaten sind die besseren, »im Felde unbesiegt«. Man konnte nun sagen: Ohne mich. Ja, wir waren frei, weil wir alles verloren hatten. Jetzt schauten wir nach vorn. Die Angst war vorbei. Nun kam der Rausch des Anfangs.

Die berühmte, die widersprüchliche Stunde Null?

Das hat schon vorher angefangen. 1945 sind keine Ideale mehr zusammengebrochen. Es kann keinen halbwegs intelligenten Menschen gegeben haben, der so ahnungslos war, dass er nicht spätestens nach Stalingrad 1943 anfing, ans Ende zu denken. Das ist auch der Zwist, den ich mit meinem Freund Günter Grass habe, der äußerte, er habe erst 1945 bei den Nürnberger Prozessen erkannt, dass Hitler kein feiner Mann war und die Nazis doch irgendwie Dreck am Stecken hatten. Stalingrad ist der eigentliche Einschnitt gewesen. Da wurde mir klar, dass der Krieg verloren ist. Die Existenz danach war wie ein dunkler Tunnel und die einzige Frage: Wie kommst du hier jemals raus?

Und als Sie aus dem Tunnel lebend herauskamen, wollten Sie nicht mehr zurückschauen? Wie ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung. Wir hatten das Bewusstsein, dieses Schicksal verdient zu haben, und fühlten, dass es lähmend sein kann, allzu viel über so etwas wie Schuld nachzudenken.

Die Beglaubigung der Schuld in den Ruinen befreite von der Zeit davor.

Ja, ein wenig.

Forsch nach vorn – aus diesem Geist entstand auch die Gruppe 47. Viele Emigranten aus der Weimarer Zeit fühlten sich ausgeschlossen, durch eine gewisse jugendliche Kühlheit. Die Gruppe 47, das waren geschlagene deutsche Wehrmachtsangehörige, die sagten, die Nazis haben die Sprache und die Literatur kaputt gemacht, wir fangen jetzt neu an. Und alles, was vorher war, das hat mit uns nichts mehr zu tun. Das hat im Einzelnen zu großen Kränkungen geführt.

Es gibt den Vorwurf, die Gruppe 47 sei antisemitisch gewesen.

Das kann schon deshalb nicht sein, weil Wolfgang Hildesheimer und Erich Fried dabei waren. Und mein Freund Guggenheimer. Doch natürlich haben sich jüdische Literaten wie Hans Habe oder Robert Neumann gekränkt gefragt, warum sie nicht eingeladen wurden. »Herr Habe«, habe ich ihm in einem kilometerlangen Brief geantwortet, »die Gruppe 47 lädt auch die berühmten älteren nicht jüdischen Deutschen keineswegs ein, den Manfred Hausmann nicht und den Ernst Wiechert nicht und den Ernst Jünger schon gar nicht. Sie lädt ja auch Max Frisch nicht ein. Da treffen sich junge geschlagene deutsche Schriftsteller.«

Stil-Kritik: Der Kritiker wirkt auch im Bademantel gut angezogen.

Wie hat es die Gruppe 47 geschafft, die deutsche Nachkriegskultur so zu dominieren?

Das lag zuallererst an Hans Werner Richter, der war ein gruppenbildendes Genie. Er behandelte uns alle gleich schlecht, wie ein Feldwebel bellte er uns an: »Günter, schwätz nicht mehr! Jens, setz dich hin, wir machen jetzt weiter!« Die Gruppe 47 war seine Privatangelegenheit. Und wenn sie Erfolg hatte, dann ist sie auch an ihrem Erfolg kaputtgegangen. Als später lauter Journalisten und Lektoren dabei waren. Aber im Grunde scheint es ganz normal: Jede Zeitschrift, jede Institution des objektivierten geistigen Seins, um es mal ganz primitiv zu sagen, hat eine gewisse Lebenszeit. Und dann ist es aus.

Fehlt der Gegenwart der Geist der Gruppe 47?

Was fehlt, sind der Mut und die Freiheit, die erst entstehen, wenn tatsächlich Kräfte aufeinanderstoßen. Wenn man also Kritik öffentlich austeilt und aushält. Heute herrschen eher die Usancen des Nettmiteinanderseins.

Ein gesellschaftliches Phänomen: Feigheit, die zu Mittelmaß führt?

Da ist es doch ein Kunststück, sich nicht zu langweilen. Die Politik treibt mich besonders in die Resignation. Da kommt die Merkel, die ist ja recht nett, und fängt damit an, dass sie sagt, das deutsche Steuersystem sei derartig kompliziert, das müsse man völlig vereinfachen. Und dann springt ihr sogar noch ein Professor bei und schlägt ihr vor, wie das zu machen sei. Doch dann lässt die Merkel den Paul Kirchhof fallen, und das Steuersystem wird von Tag zu Tag schwieriger. Auch wenn man bei uns dreißig Jahre lang darüber diskutiert, ob Ladenschlussgesetz ja oder nein, dann scheint das doch objektiv schwachsinnig. Dafür ist mir mein Leben zu schade.

Welche Rolle spielen bei all dem die Zeitungen?

Die kamen mir früher persönlicher vor. Heute müssen die Leute dort ja unheimlich viel arbeiten, sie sitzen allein vor ihren Computern und reden kaum noch miteinander, außer wenn sie sich auf der Herrentoilette treffen. Früher war das anders, früher gingen wir mittags ausführlich essen, und zwar keineswegs in die Kantine, sondern in ein anständiges Lokal, und tranken eine Flasche Wein und gingen so gegen halb vier wieder in die Zeitung zurück. Zwei, drei Aufsätze pro Ausgabe, und der Fall war erledigt.

Womit Sie alle Vorurteile gegen das Feuilleton bestätigen.

Es ist doch immer dasselbe: Das Feuilleton wird belächelt als Region der Spinner. Und dann merken die Chefs, dass die Menschen, die sie treffen, mehr von den Theater- und Musikkritiken reden als von den Leitartikeln. Dann sind sie plötzlich stolz auf ihre Feuilletonisten, weil sie sich mit ihnen schmücken können. Man spricht in Gesellschaft gern über solche gemeinschaftsverbindenden Feuilletongegenstände wie Opernpremieren. Das ist heute auch noch so, glaube ich, aber natürlich entwickelt die Kultur aus sich heraus längst nicht mehr die Gesetzmäßigkeiten und Stilgesetze wie damals. Heute scheint ja alles möglich, und dadurch wird die kritische Betrachtung eigentlich weniger folgenreich und weniger bedeutsam.

Sie fühlen sich einsam in unserer Gegenwart – ist es das, was Sie meinen, wenn Sie von sich als dem »letzten Mohikaner« sprechen?

Den Kampf um Werktreue, das heißt, dass jedes Werk gebunden vieldeutig sei, aber nicht beliebig-faul-vieldeutig, diesen Kampf habe ich offensichtlich verloren. Ich verstehe ja intellektuell, was die Regisseure damit wollen, es geht mir nur gegen den seelischen Strich. Mein Gefühl stimmt einfach nicht damit überein, wenn historische Stücke aus ihrem zeitlichen Rahmen gebrochen werden, weil eben im 15. Jahrhundert ein ganz anderes Tugendsystem herrschte als heute.

Gibt es einen Punkt, an dem Sie sich von der Gegenwart verabschiedet haben?

Es war wohl ungefähr zu der Zeit, als Peter Jonas Intendant der Staatsoper in München wurde. Also etwa ab 1993. Seine Händel-Aufführungen waren zum Teil recht witzig, doch ich kannte das schon aus London. Aber es gab keine einzige Wagner- und keine Mozart-Aufführung, die mir auch nur partiell gefallen hätte.

Ein Gefühl der kulturellen Vereinsamung?

Die seit dem Tod meiner Frau auch eine persönliche Vereinsamung ist. Als meine Frau noch lebte, sagte ich grimmig: »Wenn du da bist, gehst du mir auf die Nerven, wenn du weg bist, fehlst du mir.« Eine ziemlich realistische Beschreibung der meisten eheähnlichen Verhältnisse. Als mir nun neulich mal wieder die Decke auf den Kopf fiel, fuhr ich nach Forte dei Marmi, ein ziemlich teurer italienischer Kurort, dem Thomas Mann seine berühmte Novelle Mario und der Zauberer gewidmet hat. Als ich dort war, wurde mir klar, dass ich zum ersten Mal, solange ich denken kann, eine solche Urlaubsreise allein machte. Der Unterschied: Wenn man verheiratet ist und gemeinsam fährt, dann sagt man: »Guck dir mal diesen Mann an, sein Dackel hat ganz genau das gleiche dämliche Gesicht wie er.« Also keine tiefsinnige Bemerkung, aber eine Reaktion aufs Lebendige. Reist man allein, fehlt einem das. Selbst die Erfolge, die ich noch manchmal habe, machen mir keinen allzu großen Spaß mehr, es ist ein bisschen langweilig und lähmend, solo zu existieren.

Wie haben Sie den Tod Ihrer Frau erlebt?

Als eine Kränkung. Wir führten keine ideale Ehe, das gibt es gar nicht. Der Schriftsteller Walter Dirks hat einmal zu mir gesagt: »Die Ehe ist dazu da, dass die Menschen sich an die menschlichen Bedingungen des Lebens gewöhnen.« Heute würde ich noch weitergehen. Wenn ich irgendwo ein ganz eng umschlungenes, sich wahnsinnig ostentativ liebendes junges Paar sehe, dann weiß ich: In einem Vierteljahr sind die völlig verkracht auseinander. Wenn ich dagegen ein junges Paar beobachte, wo sie anfängt, eine Geschichte zu erzählen, und er sie sofort unterbricht, »nein, das sagst du ganz falsch, das war doch so und so«, und wenn er dann etwas vorträgt und sie kritisiert, »lass es doch, das hast du doch schon fünfzehn Mal erzählt«: Dann weiß ich, die Beziehung dauert fünfzig Jahre.

Sind Sie dem Tod nähergekommen?

Nein. Ich weiß schon, dass ich sterben muss, und wahrscheinlich relativ bald. Aber ich vermag daraus keine Konsequenzen zu ziehen.

Der Kaiser und die Katze - auf der Couch mit Mimi, davor ein Notenheft.

Was kann man über den Tod überhaupt Sinnvolles sagen?

Man kann sich den Tod nicht vorstellen. Alle äußern immer dasselbe: Gegen den Tod haben sie nichts, sie wollen nur keinen schrecklichen Schmerz und keinen schlimmen Todeskampf. Darauf lege ich auch keinen gesteigerten Wert. Ich bin durch den Tod meiner Frau dem Sterben etwas nähergekommen, aber ich habe nichts für mein Leben gelernt.

Wir haben Sie eingangs gefragt, wie dieses Interview beginnen müsste, wenn es ein Theaterstück wäre. Wie müsste es jetzt enden?

Kommt darauf an, wer das Theaterstück geschrieben hätte. Wie würde Beckett so ein Gespräch ausgehen lassen? Das Wort »Kritiker« kommt, glaube ich, in seinem Werk nur einmal vor, und auch nur in der französischen Übersetzung von Warten auf Godot: Wenn Wladimir und Estragon sich mit schrecklichen Äußerungen beschimpfen. Ganz zum Schluss, nach mannigfachen Schmähungen, sagt dann der eine: »Du Kritiker!« Und der andere bricht zusammen.Wäre es ein Stück von Beckett, dann würden wir hier ewig sitzen. Aber jedes Menschenleben fängt neu von vorn an. Was müssten wir alle für erotische und gescheite Künstler sein, wenn wir die ganzen Erfahrungen der Menschheit in uns fruchtbar zu machen vermöchten: Man liebt sich ja schon seit vielen tausend Jahren.

Also Champagner.

Richtig. Champagner!

---

Joachim Kaiser 80 Jahre – und immer noch eine Art Wunderkind des deutschen Kulturlebens: Musik-, Literatur- und Theaterkritiker, Professor, Vortragsreisender, Universalgelehrter. Geboren am 18.12.1928 in Ostpreußen, entdeckt und gefördert von Theodor W. Adorno, Mitglied der Gruppe 47, seit 1.1.1959 bei der »Süddeutschen Zeitung«. »Mir ist egal«, sagt er gern, »wer unter mir Feuilleton-Chef ist.«

---

Fotos: Niko Schmid-Burgk, Henriette Kaiser, Susanne Kaiser