Wenn man im Urlaub ist und anderen mitteilen möchte, dass es einem gefällt – das Essen gut ist, die Leute nett und das Wetter hervorragend –, hat man einige Möglichkeiten. Man kann anrufen und davon erzählen, weder irre Roaminggebühren noch Netzschwierigkeiten hindern einen daran. Man kann eine SMS schicken, man kann eine MMS schicken, man kann es per WhatsApp mitteilen, mit Foto oder ohne, mit Tonaufnahme oder ohne, ausführlich oder knapp, täglich oder nur einmal. Man kann es auf Instagram posten, auf Twitter oder Facebook. Kurz: Es ist ein Wunder, dass es die Postkarte überhaupt noch gibt.

Klar, die Zeiten waren mal postkartenreicher. 1870 erfunden, waren sie der letzte Schrei, eine Demokratisierung der Mitteilung. Nicht nur der oben schickte per Nachricht nach dem Untergebenen. Nein, jede und jeder konnten jetzt Mitteilungen verschicken. Höhepunkt des Kartenschreibens war um die Jahrhundertwende, die Deutschen schrieben jährlich eine Milliarde Karten. Wobei »schreiben« nicht ganz richtig ist, sie verschickten zwar viele Karten, aber eine Fläche für eigenen Text gab es noch nicht. Langsam kamen in den Nullerjahren des 20. Jahrhundert kleine Notizflächen hinzu, nachdem Herstellern aufgefallen war, dass die Menschen anfingen, auf die Fotos zu kritzeln. Die Rückseite enthielt bis dato nur das Adressfeld. Dass man den Platz daneben im Grunde auch freigeben könnte, sodass die Absender ihre individuellen Erlebnisse schildern können, musste sich erst durchsetzen. Zunächst erschien das nicht vorstellbar: Wer wollte schon von einem Einzelnen wissen, wie seine Reise so läuft, wo das Foto seinen Aufenthaltsort doch einwandfrei abbildet? Klar, dass eine Kulturgeschichte der Postkarte ein Lehrstück über den Individualismus ist. Und vielleicht nur folgerichtig, dass diese Geschichte bei individualisierten Postkarten landen wird.

Aber noch mal der Reihe nach. Die Zahl der Postkarten nahm ab, nachdem sie zunächst nach Erfinden immens gewesen war. Interessanterweise entsteht der größte Knick nicht in den Neunzigern oder Nullerjahren unseres Jahrhunderts, parallel zur Digitalisierung der Welt, sondern bereits in den 1950ern. Da halbierte sich plötzlich die Zahl der verschickten Ansichtskarten. Danach ging es weiter stets bergab; aber nicht mehr so rasant. 2014 waren es 210 Millionen Karten pro Jahr, 2017 noch 195 Millionen Karten.

Wissenschaftler von der Universität Zürich und der Technischen Universität Dresden haben den Umgang der Menschen mit der Postkarte erforscht. So klingt das dann: »Textsortenentwicklung zwischen Standardisierung und Variation: das Beispiel der Ansichtskarte. Text- und korpuslinguistische Untersuchungen zur Musterhaftigkeit privater Fern- und Alltagsschriftlichkeit«. Laut dieser Forscher kann man der Gesellschaft dort am besten in die Seele blicken, wo sie entspannt (weil im Urlaub), aber sozial erwünscht (kann immerhin jeder lesen) vor sich hin standardisiert (»Wetter gut«). Sie nennen das »Stegreif-Schriftlichkeit«.

Die Ergebnisse: In Postkarten geht es meistens um die Unterkunft, das Essen und das Wetter, meist wird noch eine Aktivität genannt. Wie man all das dann findet, ist natürlich Ansichtssache (deswegen vielleicht: Ansichtskarte), aber die meisten finden das meiste »gut«. Beziehungsweise wunderschön oder wunderbar. Denn während die erste Erkenntnis ziemlich einleuchtend ist, ist die zweite und textanalytische schon aussagekräftiger: Früher – also bis in die Siebzigerjahre – war im Urlaub alles »gut«. Das Wetter: gut, das Essen: gut, das Hotel: auch gut. Heute ist natürlich alles viel toller, positivere Wörter werden gewählt; wundervoll, wunderbar, fantastisch. Noch etwas: Die Verwendung des Wortes »genießen« ist im Untersuchungszeitraum von 1950 bis 2014 auffällig stark angestiegen. Alles wird plötzlich genossen. Ist ja irgendwie auch klar, wenn’s doch so wunderbar ist.

Ein Thema ist über die Jahre komplett von der Postkarte verschwunden; die Anreise. Wurde früher ausgiebig von dem Weg an den Reiseort erzählt, ist das Einchecken, Abfliegen und Landen heute wohl schlicht zu uninteressant, um berichtet zu werden. Noch etwas ist neu: Die digitale Kommunikation hat die Postkarte zwar nicht ersetzt, aber beeinflusst. Ein gewisser Stakkato-Ton (»Hier alles super«) und WhatsApp-übliche Abkürzungen haben Einzug gehalten, selbst Emojis aus Satzzeichen werden hinzugefügt.

Auch auf der Bildseite änderten sich die Dinge; wurden in den 1930er-Jahren noch Autos in Straßenzüge hineinretouchiert, um sie moderner wirken zu lassen, werden heute Strommasten aus den Bildern entfernt, um Orte idyllischer wirken zu lassen, erzählt der Direktor der Kartensammlung in der Österreichischen Nationalbibliothek, Jan Mokre.

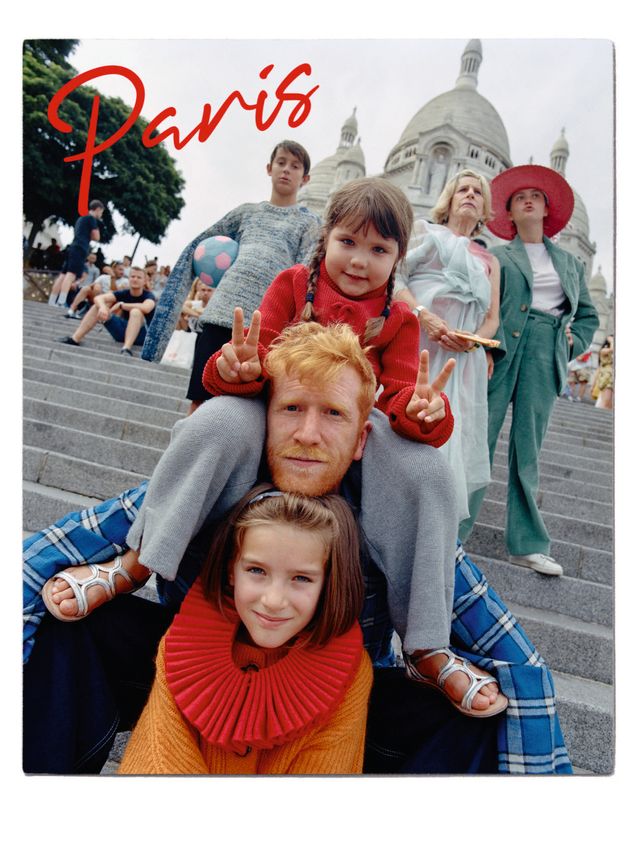

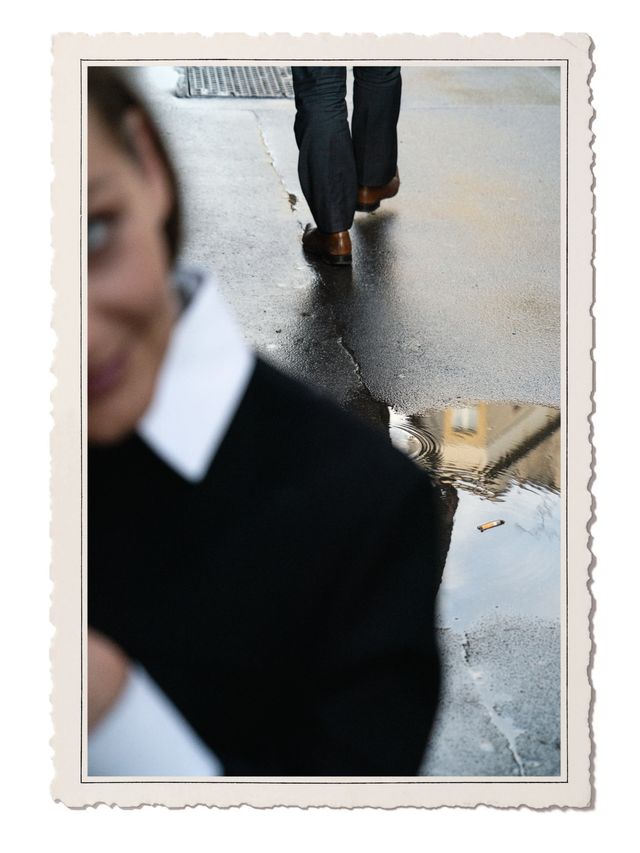

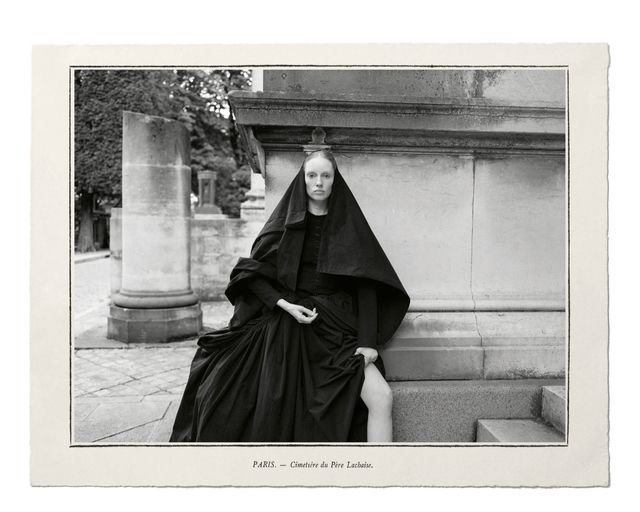

Am Ende der Kulturgeschichte der Postkarte landet man beim individualisierten Modell. Postkarten, die heute funktionieren, sind persönlicher und wahrhaftiger. Fotografen und Fotografinnen in Paris haben für das SZ-Magazin ihre Lieblingsorte der Stadt zur Karte gemacht. Das können Reisende heute auch selbst erledigen. Auf Service-Seiten im Internet kann der Urlauber – entgegen dem Trend – aus Digitalem etwas Analoges machen und noch am Reiseort sein schönstes Fotomotiv hochladen; daraus wird dann eine Karte gedruckt, mit dem eingetippten Text versehen und ganz gewöhnlich mit der Post über Land verschickt – um am Ende an einem Kühlschrank bei Freunden auszubleichen, wie es sich für eine Ansichtskarte gehört. Da macht die Deutsche Post inzwischen sogar selbst mit.

Und noch eine Nische funktioniert: Die Party-Karte. Sie funktioniert wie früher die Plakette auf dem Wanderstock. Es gab sie bei der Eröffnung der Elbphilharmonie in Hamburg 2017, der Saisoneröffnung des 1. FC Köln für die aktuelle Bundesligaspielzeit, jedes Jahr beim Dortmunder Weihnachtsmarkt mit dem aktuellen Christbaum oder beim vergangenen Wacken-Festival – von dort verschicken 75 000 Festivalbesucher immerhin 10 372 Postkarten. Heißt: Solange nur der Anlass wundervoll, wunderbar, fantastisch genug ist, werden auch noch Karten geschrieben, die dann mit aktuellem Motiv oder sogar anlassbezogenem Sonderstempel und passender Briefmarke eben mehr sind als ein Gruß per SMS, sondern ein greifbarer Hinweis: Ich war dabei.

Schönstes Beispiel der Literaturgeschichte zum Thema »Individualisierte Karte mit anlassbezogener Prägung« unter dem Motto: »Ich war dabei«? Lou Andreas-Salomé und Rainer Maria Rilke verbrachten einmal einen Sommer in Wolfratshausen in der Lutz-Villa, sie waren verliebt und nahmen sich Zeit für einander, dafür schlossen sie die Fensterläden. Besondere Läden, die kleine Löcher in Form von Sternen hatten und dem Paar einen dunklen Raum mit sprenkel-sternenhaftem Lichteinfall schenkten. Als er sie später auf Reisen vermisste, schickte er eine Karte: ganz schwarz mit kleinem weißem Stern darauf, da muss man dann auch nichts mehr dazuschreiben.