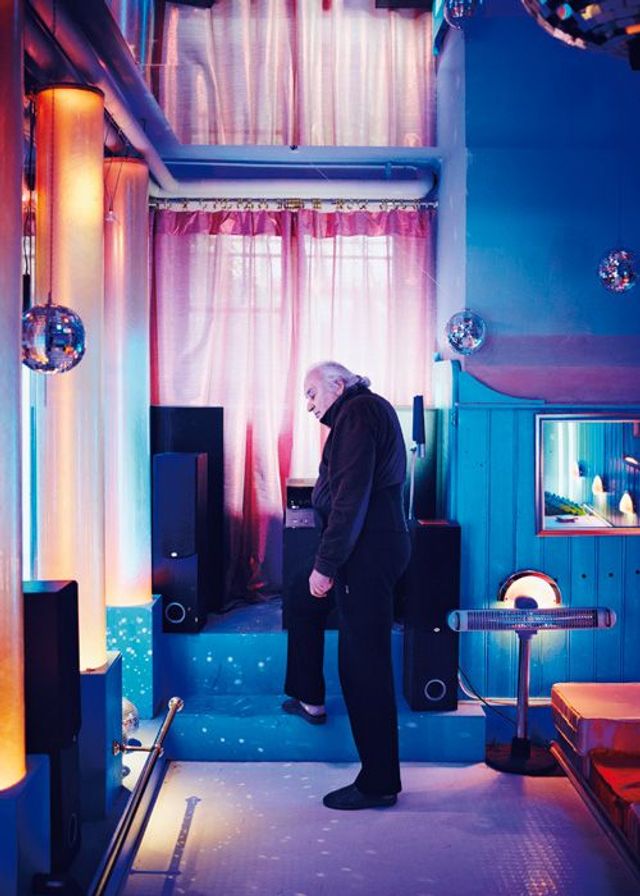

In einem seiner Romane heißt es, der Sinn des Lebens bestehe darin, sich wohnlich einzurichten. Betritt man das schmale Haus von Ernst Augustin in München-Neuhausen, landet man in einer seltsamen Fantasiewelt. Der Schriftsteller und seine Frau haben die Wände mit Scheinarchitektur und südlichen Landschaften ausgemalt. In den Wohnräumen stehen ein Wolkenkratzer aus Legosteinen und ein meterhohes Modell der Pariser Oper. Im Keller hat sich Augustin zu seinem 80. Geburtstag eine Disco einbauen lassen, mit verspiegelten Wänden, bläulich leuchtenden Plexiglassäulen und flamingofarbenen Satinkissen. »Mein Tanz ist der Salsa«, sagt der 85-Jährige, »oder besser gesagt, er war es.« Inge Augustin ist Malerin und illustriert auch die Buchcover ihres Mannes. Auf seinem jüngsten Roman hat sie ihn mit geschlossenen Augen gemalt. Ernst Augustin ist fast völlig blind. Er kann die Gemälde seiner Frau nicht mehr sehen und seine Bücher nicht mehr lesen. Aber er schreibt weiter.

SZ-Magazin: Herr Augustin, seit wann können Sie nicht mehr sehen?

Ernst Augustin: Vor drei Jahren merkte ich, dass in meinem Kopf etwas nicht stimmte. Es stellte sich heraus, dass ich drei gutartige Tumoren hatte. Bei der Operation machte der Arzt einen Fehler und durchtrennte meinen Sehnerv. Als ich aufwachte, war ewige Mitternacht. Im OP-Bericht hieß es, ich hätte eine »diskrete Sehverminderung«, also eine, die eigentlich gar nicht vorhanden ist. Mit anderen Worten: Man behauptete, ich sei ein Simulant. Der Operateur war ein Pfuscher, der seinen guten Ruf darauf aufbaute, alles zu leugnen, was ihm schiefging.

Was sehen Sie noch?

Nur Schemen und Schatten. Spaghetti auf einem weißen Teller erkenne ich nicht, Fleischklöße schon. Ich habe im Flur einen weißen Teppichläufer verlegen lassen. An das Ding halte ich mich, um in meiner Dunkelwelt den Weg zu finden. Riechen kann ich auch nicht mehr. Das Schlimmste ist aber, dass die mir meine Hypophyse zerstört haben. Seither arbeitet meine Schilddrüse nicht mehr. Das schafft eine unendliche Schwäche, ein Vernichtungsgefühl. Wenn das nicht wäre, könnte ich trotz meiner Gehirnblindheit ganz gut leben. Aber so macht es keinen Spaß.

Spielt Ihnen Ihr Gehirn Streiche?

Ja. Im ersten Jahr nach der Operation habe ich immer wieder einen sehr schön gestreiften Tiger gesehen. Er ging vor mir auf und ab und blickte mir in die Augen. Es war zwischen uns ein Sehen, ohne zu sehen, eine Art optischer Phantomschmerz. Wie ein Beinamputierter manchmal seinen verlorenen Fuß spürt, sehe ich meine verlorenen Bilder. Vor eineinhalb Jahren hatte ich dann noch eine ziemlich ausgedehnte Hirnblutung. Die hat mir eine halbseitige Lähmung eingebracht. Und jetzt habe ich einen fürchterlichen Bauchbruch. Deswegen trage ich diese Stütze und kann mich nicht mehr vor die Tür führen lassen.

Bei dem Schriftsteller Jorge Luis Borges fielen Erblindung und Ernennung zum Direktor der Nationalbibliothek in Buenos Aires zusammen. Er empfand es als köstliche Ironie, dass Gott ihm all diese Bücher schenkte und gleichzeitig die Blindheit.

Man ist so eine Art Beethoven, der sich selbst nicht hören kann. Ich besitze seit Langem vier Bände einer bibliophilen Reisegeschichtensammlung, traumhaft schöne schmiegsame Leinenbändchen. Ich habe immer bedauert, nicht mehr davon zu haben. Als vor einiger Zeit bei einer Auktion alle hundert Bände dieser Edition angeboten wurden, dachte ich: Donnerwetter! Hier sind die ganzen Dinger, und jetzt kannst du sie nicht mehr lesen. Und was habe ich gemacht? Ich habe alle Bände gekauft. Und Sie werden lachen, ich bin selig, dass ich sie habe. Diese neuen digitalen Bücher sind der reine Quatsch. Ein Buch besitzt man. Man muss es nicht lesen. Sonst könnte man es ja auch ausleihen.

Wie füllen Sie den Tag?

Meine Frau ist sehr krank, fast bettlägerig. Deshalb muss ich viel mit Ärzten telefonieren und Dinge arrangieren. Ich höre auch sehr viele Bücher aus der Blindenbibliothek, im Augenblick Hedwig Courths-Maler. Das ist natürlich fürchterlicher Sozialkitsch, aber die Frau hat Witz. Ich finde sie komisch. Aber wirklich positiv wäre mein Tag erst mit Schreiben. Zwei Stunden täglich würden mir genügen, um mein Leben als produktiv zu empfinden.

Warum benutzen Sie kein Diktiergerät?

Das funktioniert nicht bei meiner Art zu schreiben, weil ich zu oft zurückgreifen muss. Es hört sich vielleicht zu hochgespannt an, aber ich schreibe an sich Lyrik. Das soll gar nicht erkennbar sein, aber der Rhythmus der ganzen Seite muss in sich klingen.

Hat Ihre Erblindung Ihren Schreibstil verändert?

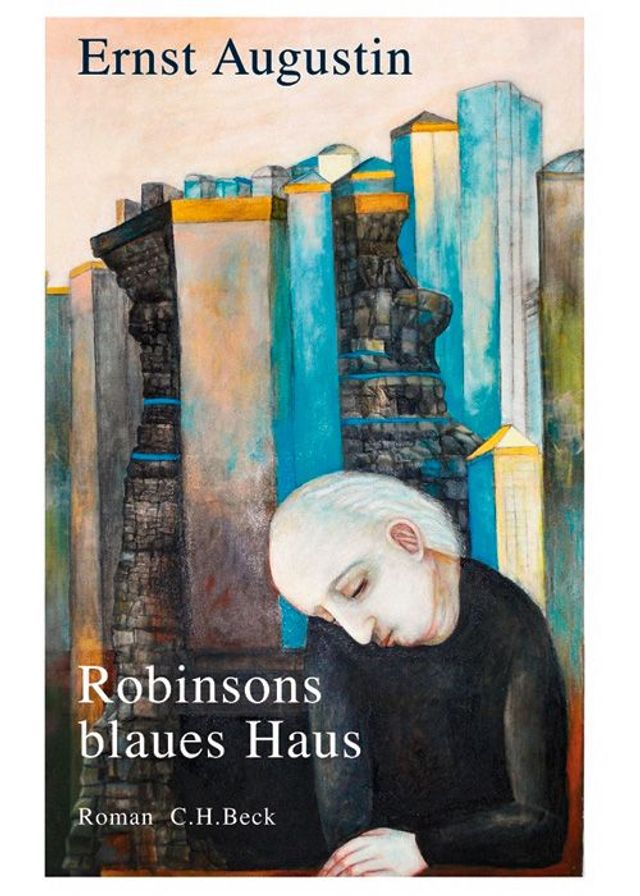

Ja. In Robinsons blaues Haus ist mir alles sehr farbig geraten, von der Schilderung der Südsee bis zum Spiegelhaus hoch oben auf einem New Yorker Wolkenkratzer. Das ist die optische Sehnsucht des Blinden.

Sie haben den Roman zweimal geschrieben, erst als Sehender, dann nahezu blind.

Das Manuskript war schon fast fertig, als ich operiert wurde. Das Unglück war, dass ich in einer winzig kleinen Schrift schreibe, die außer mir niemand entziffern kann. Damit war das Buch weg, für immer verschwunden. Ich musste es noch einmal schreiben, mit einem dicken Filzstift in drei Zentimeter großen Buchstaben. Das war schrecklich mühsam, aber wahrscheinlich ist die neue Version besser, weil sie knapper ist.

Träumen Sie schwarz-weiß oder farbig?

Ich träume in ungeheuer brillanten Farben – und teilweise so schön, dass ich in die Knie gehe, weil ich während des Traumes denke, ich kann wieder sehen. Da bauen sich Städte von einer ungeheuerlichen Schönheit auf. Ich habe solche schönen Städte nie in meinem Leben gesehen. Das in Sprache zu fassen, würde ich gar nicht wollen. Es reicht mir, diese Städte im Traum so deutlich gesehen zu haben, als hätte ich lange in ihnen gewohnt.

Schreiben Sie an einem neuen Buch?

Ich versuche es. Ich schreibe mit der Hand, ohne zu sehen, was ich schreibe. Aber ich habe mir jetzt ein Gerät gekauft, das sehr raffiniert ist. Eine kleine Kamera nimmt auf, was ich aufgeschrieben habe, und ein Computer vergrößert es stark. So erkenne ich die einzelnen Wörter, die ich in ein Diktiergerät spreche. Eine Dame schreibt das dann ab und liest es mir vor, sodass ich ein Gespür für den Fluss des Textes bekomme. Das ist zwar um drei Ecken rum, aber es ist die einzige Möglichkeit. Es wird wahrscheinlich nie bis zur Veröffentlichung kommen, weil ich zu langsam bin. Für einen 300-Seiten-Roman bräuchte ich zehn Jahre. Aber der Lohn liegt in der Arbeit selbst. Schreiben ist eine anstrengende Therapie. Aber der Nachgeschmack, der ist wunderbar.

»Wahn und Fantasie liegen eng beieinander.«

Was hat Sie zum Schreiben gebracht?

Ich habe schon als Kind ständig Traumwelten in meinem Kopf entworfen. Einmal habe ich wochenlang ein riesiges unter-irdisches Labyrinth mit allen möglichen Schikanen zusammenfantasiert. Es gab Falltüren und einen unterirdischen See mit Strand und Wasserfall. Ich war jeden Abend ganz verrückt darauf, ins Bett zu kommen, um endlich weiterbauen zu können. Am Ende habe ich einen präzisen Bauplan gezeichnet, mit allen Ecken und Kanten und der genauen Wanddicke. Eigentlich wollte ich Architekt werden, aber das haben mir meine Eltern ausgeredet. Sie sagten, du kannst dich nicht verkaufen. Du bist nicht der Typ, der sich gut anbietet. Das hat mir sofort eingeleuchtet.

Nach dem Medizinstudium in Rostock wurden Sie Psychiater an der Ostberliner Charité, später arbeiteten Sie in einer Nervenklinik in München. Was ließ Sie Seelenarzt werden?

Mich reizte das existenzielle Drama der Patienten. Ein geplatzter Blinddarm hätte mich nicht interessiert. Besonders fasziniert war ich von Menschen, die an Schizophrenie erkrankt waren. Mir imponierten die Fantasieakte, mit denen sie ihre ungeheuerlichen Wahngebilde aufbauten. Ich wollte verstehen, was in jemandem vor sich geht, der Stimmen hört, die aus einer Steckdose zu ihm sprechen. Oder was mit einem Menschen passiert ist, der seinen Bauch mit Salzheringen einreibt, um sich vor Atomstrahlung zu schützen. Ich begann zu begreifen, dass jeder von uns den Schizophrenen in sich trägt. Ein gespaltenes Bewusstsein kann zu furchtbarer Panik führen, aber es kann auch äußerst produktiv werden. Nehmen Sie die Ent-Ichung in tiefer Meditation. Da gelangen Menschen in eine andere Realität. Der entscheidende Unterschied ist: Sie kennen den Weg zurück. Wahn und Fantasie liegen eng beieinander. Ob die Tür zum Wahn verschlossen bleibt oder aufgestoßen wird, ist allein eine Frage des Glücks.

Verstehen Sie Schizophrene?

Nein. Schizophrenie ist eine uneinfühlbare Krankheit. In kleinen Ansätzen kann man sie erleben, wenn man LSD nimmt. Bei dieser Droge kommt es ebenfalls zu Raum- und Zeitverschiebungen und einer Depersonalisierung. Plötzlich glaubt man, der rechte Fuß gehöre nicht zum eigenen Körper, und gerät in Panik, sobald er sich bewegt.

In Ihrem Psychiatrie-Roman Raumlicht: Der Fall Evelyne B. schrieben Sie: »Ich spielte mit … der Rekrutierung eines Heeres von Schizophrenen, die losgelassen die unerklärlichsten und anarchistischsten Gewalttaten begehen würden. Furchtbarste Racheakte direkt ins Auge der Widersacher.« War das gegen Ihre Kollegen gerichtet?

Ein wenig schon. Die Herren hielten Abstand zu ihren Patienten und wollten nicht begreifen, dass eine Psychose auch eine Wahrheit ist. Statt mit den Patienten zu reden, führten sie sie mit größter Selbstverständlichkeit zum Schocken. Wenn die Stromstöße in die Körper fuhren, zuckten sie so heftig, dass das Bett klapperte. Das Gesicht wurde blau, die Augen verdrehten sich, die Wangen krampften. Bei Patienten, die über längere Zeit geschockt wurden, trat eine allmähliche Verblödung ein. Man nannte das »Zusammenschocken«.

Von 1958 bis 1961 leiteten Sie in Afghanistan ein Krankenhaus, das von einer amerikanischen Baufirma finanziert wurde. Wie haben Sie das Land erlebt?

Das Spital hatte 30 Betten und lag 80 Kilometer außerhalb von Kandahar in der Wüste. Afghanistan war damals ein biblisches Land, in dem noch jeder Nagel einzeln geschmiedet wurde. Es gab einen König, und man lebte eher im Altertum als im Mittelalter. Räuber hingen an Stricken, Ehebrecher wurden gehäutet. Als der König das Verhüllungsgebot lockerte, wagte es eine afghanische Lehrerin, unverschleiert durch den Basar zu gehen. Die Männer packten sie und schnitten ihr die Nase ab. Nur die intellektuelle Oberschicht gab sich modern. Eines Abends gab es in Kandahar eine große Party. Die Frauen kamen in Kleidern, die sie für westliche Abendgarderobe hielten. Eine hatte sich aus Unkenntnis ein Nachthemd gekauft, dessen Material ziemlich enthüllend war. Es entstand eine furchtbare Verlegenheit.

In einem Ihrer Romane heißt es über Ihre Zeit in Afghanistan: »In einem See von Blut und Schmerz, abgemagert vor Angst und dünn vor Verantwortung, war ich trotzdem auf seltsam ferne Art glücklich.«

Es kamen 30, 40 Afghanen am Tag, und ich war der einzige Arzt. Ich schwebte von einem Tag in den anderen. Das habe ich als Glück empfunden. Ein Patient klagte über jahrelange Bauchschmerzen. Er hatte einen Blasenstein, der größer als ein Apfel war, eine schneeweiße Kugel, die in 30 Jahren gewachsen war. Diese medizinische Abnormität ersten Ranges steht heute bei mir zu Hause in einem Glas. Eine Frau, die zu mir kam, hatte drei Monate nach Einsetzen der Wehen noch immer nicht entbunden. Statt 30 sah sie aus wie 70.

Sie haben elf Bücher geschrieben, sind bei Kritikern hoch geschätzt, und Robinsons blaues Haus wurde vergangenes Jahr für den Deutschen Buchpreis nominiert. Trotzdem kennen die wenigsten Ihren Namen.

Das müssen Sie mir nicht sagen. Ich brauche keine Schriftstellerkarriere, denn Berühmtheit lohnt sich nicht. Dieses Strebertum, etwas werden zu wollen, ist mir fremd. Mir kommt zugute, dass ich sehr bedürfnislos bin. Das ist das Erbe des Krieges und meiner Jahre in der frühen DDR.

Als Sie 1966 an der legendären Tagung der Gruppe 47 in Princeton teilnahmen, galten Sie für einen kurzen Moment als die neue Hoffnung der deutschen Literatur.

Bei den Lesungen herrschte eine allgemeine Unlust. Fast jeder Text wurde negativ beurteilt. Ich kam am dritten Tag vor der Mittagspause dran. Mein Text machte großen Eindruck und wurde ungeheuer gelobt, selbst vom mürrischen Reich-Ranicki. In der Mittagspause kamen alle bei mir an, und ich hielt sozusagen Hof. Plötzlich war ich die große Entdeckung. Es war fantastisch – bis zwei Uhr nachmittags. Dann kam Peter Handke. Er las einen schlechten Text vor und wurde missmutig beurteilt. Aber statt dann von der Bühne zu gehen, blieb er einfach sitzen und fing an, die Kritiker zu beschimpfen – und zwar so gestochen, dass mir klar war, dass er das vorbereitet hatte. Er hatte riesigen Erfolg. Dieses Masochistische war genau das, was die Leute im Saal wollten. Zum ersten Mal kriegten sie von oben so richtig eins rein. Das war eindeutig was Neues – und ich war nach drei Stunden Ruhm sofort wieder vergessen.

Sie sind Psychiater. Wie erklären Sie Handkes Verhalten?

Er ist ein klassischer Hysteriker. Der Hysteriker hat ein Hauptziel, und das ist, vom Publikum beachtet zu werden. Er würde sich umbringen, nur um beachtet zu werden. Eine gelungene Hysterie endet eigentlich mit dem Tode, denn irgendwann gibt es nichts mehr, womit Sie sich noch in Szene setzen können. Um wirklich erfolgreich zu werden, müssen Sie hysterisch sein.

Günter Grass ist demnach auch ein Hysteriker?

Nein. Er ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Grass ist einfach ein grobfädiger Mensch. Und das rettet ihn.

Was ist mit Martin Walser?

Martin Walser ist noch nicht mal ein Hysteriker. Der ist einfach ein Spießer, ein wirklicher Bodenseespießer. Er hält zu viel von sich. Natürlich hat er seine sprachliche Begabung, aber die Inhalte interessieren mich nicht. Außerdem hat er meine Frau mal wahnsinnig beleidigt. Das war eine Unverschämtheit. Seitdem nehme ich kein Blatt mehr vor den Mund, wenn ich über Walser rede.

Womit hat er Ihre Frau beleidigt?

Das gehört nicht in ein Interview.

In Ihren Romanen blitzt immer wieder eine umwerfende Komik auf. Hilft Ihnen der Humor, den körperlichen Verfall zu ertragen?

Ganz ernst kann ich es nicht nehmen, dass ich fast blind bin. Sonst müsste ich aus dem Fenster springen. Bei uns beginnen Märchen mit dem Satz: »Es war einmal…« Dagegen beginnen die Märchen Asiens mit dem Satz: »Es war und es war nicht…« Das entspricht meiner Wahrnehmung. Die Samurai hatten keine Angst, weil sie glaubten, sie seien bereits gestorben. Das ist der Trick. Mein Grundgefühl ist, in einer großen Traumblase zu leben. Das Leben ist ein Traum in einem Traum. Wir befinden uns in einer Lebensschleife, Anfang und Ende sind dasselbe.

Ist das der Trost, den sich ein 85-Jähriger gibt?

Ich bin in dem Alter, wo man nun wirklich bald mal sterben wird, aber ich glaube nicht an einen Tod. Der Tod ist eine Suche, eine Reise zur Wiedergeburt. Ich lebe, aber ich glaube, dass ich gleichzeitig auch tot bin. Der Tod träumt sich sozusagen ein Leben. Er wird sich auch wieder ein neues Leben träumen. Das hat nichts mit Behauptung zu tun. Ich fühle es so und bin darüber nicht unglücklich.

Sie haben also keine Angst vor dem Tod?

Nein. Man kann noch nicht mal sagen, dass ich Neugierde habe, obwohl es wahrscheinlich ein unglaubliches Erlebnis ist, was man haben wird. So ungeheuerlich, wie wenn man in diese Welt hineinkommt. Das haben wir bloß vergessen.

ERNST AUGUSTIN

Er gilt, wie er selbst immer wieder gern erzählt, als »ewiger Geheimtipp« unter den deutschen Schriftstellern. Doch davon kann längst keine Rede mehr sein: Für seine von Fantasie überschäumenden Romane hat der 1927 geborene Ernst Augustin zahlreiche Literaturpreise erhalten und wurde im vergangenen Jahr für den Deutschen Buchpreis nominiert. Bis 1985 arbeitete er als psychiatrischer Gutachter, nebenbei schrieb er von der Kritik hochgelobte Romane wie »Raumlicht: Der Fall Evelyne B.« (1976) und »Die Schule der Nackten« (2003).

Fotos: Julian Baumann