Einer Meta-Studie der Indiana University in Bloomington, USA, zufolge ist Chauvinismus ungesund. Und zwar nicht nur gesellschaftlich, ethisch, und für alle, die ihn erleben müssen, sondern auch für den, der ihn hat beziehungsweise ausübt. Die Daten von 19 000 Versuchspersonen aus 78 Forschungsarbeiten zeigen, dass Männer, die destruktive männliche Verhaltensweisen wie Frauen-Unterdrückung, unbedingten Siegeswillen oder den Lifestyle eines Playboys pflegen, deutlich anfälliger für psychische Probleme sind. »Grundsätzlich haben Menschen, die sich stark an männlichen Normen orientieren, eine schlechtere psychische Gesundheit und sind weniger bereit, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen«, zitiert das Männer-Normen-Fachblatt »Die Welt« den Studienleiter Y. Joel Wong.

Muss man also sagen, dass Sexismus krank macht? Oder muss diese Frage offen bleiben wie die sprichwörtliche Hose des schlechten, nämlich sexistischen Benehmens? Grundsätzlich kann einen das Studienergebnis kaum überraschen. Selbst dem Laien drängt sich immer wieder der Eindruck auf, dass Männer, die in Worten und Taten über Frauen abschweineigeln, etwas tendenziell Unfrohes ausstrahlen, sie wirken angeschlagen und unpässlich. Um ihre Wunden zu lecken und leidend vor sich hinzuröhren, ziehen sie sich gern kollektiv in die Kommentarspalten von Andrea-Nahles-Nachrichten und Bibiana-Steinhaus-Porträts zurück.

Sie verweigern jedes therapeutische Angebot und helfen sich lieber selbst, indem sie einander versichern, die wahren Unterdrückten zu sein und als einzige die Wahrheit der weltweiten Männer-Unterdrückung erkennen zu können. Paranoia und Realitätsverlust sind unter Umständen Symptome psychischer Erkrankungen. Erstaunlich ist, dass die Erkenntnisse der schon seit einiger Zeit vorliegenden Studie nicht viel breiter in der Öffentlichkeit diskutiert worden sind: Offenbar soll hier unter dem Deckel gehalten werden, welche immensen Kosten mittelfristig auf unser Gesundheitssystem zukommen, weil das relativ gängige Verhalten einer relativ großen Bevölkerungsgruppe relativ krank macht.

Bedrückend aber kann man nur finden, dass durch diese Studienergebnisse der gesellschaftliche Diskurs über psychische Erkrankungen um Jahre zurückgeworfen wird. Gerade hatte ein Prozess der Entstigmatisierung psychischer Leiden eingesetzt, eine neue Offenheit im Sprechen über psychische Gesundheit, da kommt ein Haufen Lappen um die Ecke und gesellt sich dazu. Hier hilft nur eine schonungslose Überarbeitung der Zuzahlungsstrukturen von Krankenkassen: solidarische Hilfe bei psychischen Erkrankungen für alle, aber Hugh-Hefner-Fans, Heidi-Klum-Verehrer, Pussy-Grabber und alle, die glauben, kleine Jungs würden von der Farbe Rosa schwul, müssen selber zahlen.

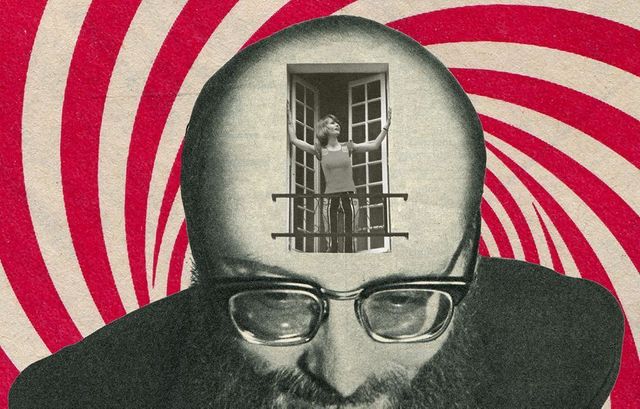

Illustration: Sammy Slabbinck