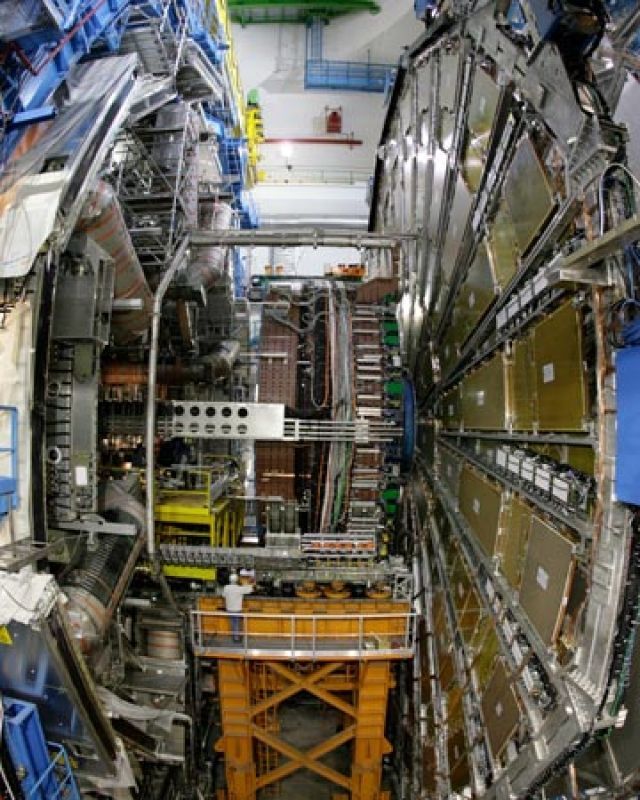

(Im Bild: Der Teilchenbeschleuniger bei Genf)

Als die Staatsgäste zum Gratulieren kamen, lag der Star schon seit Wochen im Koma. Minister und Nobelpreisträger, unter ihnen Frankreichs Premierminister Fillon, der Schweizer Präsident Couchepin und die deutsche Bildungsministerin Schavan, wollten im Genfer Forschungszentrum CERN die größte Maschine der Welt einweihen: den Teilchenbeschleuniger Large Hadron Collider (LHC). Wenn ein Physikexperiment das Prädikat Popstar verdient hat, dann der LHC, die teuerste Wissensmaschine aller Zeiten. Seinetwegen waren alle nach Genf gekommen am 21. Oktober 2008. Zur Einweihung war das 112-köpfige Orchestre de la Suisse Romande bestellt, es spielte eine Komposition von Philip Glass. Doch eigentlich gab es nichts zu feiern.

Der LHC war bereits seit vier Wochen kaputt. Und bis heute hat sich daran nichts geändert. Nur neun Tage hatte er funktioniert, dann löste ein schlecht verschweißtes Kabel eine Kettenreaktion aus: In wenigen Minuten war Hochtechnologie im Wert von mehr als 25 Millionen Euro zerstört. Der Beschleuniger war am 10. September angeschaltet worden. Bis zur Einweihungsfeier im Oktober sollte er warmlaufen, dann hätten alle feiern können, dass die Weltmaschine funktioniert. Weil nach dem Unfall aber gar nichts mehr lief, gab es bei der Einweihung Durchhalteparolen statt Mondlandungsstimmung. Absagen wollten die Chefs des CERN die Party nicht: weil sie einen noch größeren Imageschaden befürchteten und außerdem schon viel Geld für die Vorbereitung der Feier bezahlt worden war. Und so spielte an diesem Abend nicht nur ein Orchester, sondern die Band Les Horribles Cernettes sang Lieder über Teilchenphysik mit Titeln wie Every Proton of You oder Collider.

Der Song Collider handelt von der Frau eines Physikers, die einsam ist, weil ihr Mann nur noch Zeit für seine Experimente hat. Seit der LHC kaputt ist, trifft der Song die Realität der Physiker nicht mehr. Die Forscher haben wieder Zeit, die Reparatur dauert nun schon zehn Monate. Geforscht werden kann seitdem nicht, nur kalibriert, justiert, repariert. Junge Topwissenschaftler, die als hoch gebildete Wanderarbeiter nach Genf gekommen waren, klagen über Unterforderung. Sie wollten dabei sein, wenn mit dem LHC wissenschaftliches Neuland betreten wird.

Jetzt arbeiten sie mit simulierten Daten aus dem Computer, Fingerübungen auf einem kaputten Instrument. Doch wer das Forschungszentrum CERN nun verlässt, muss vielleicht später mitansehen, wie sich andere mit den Ergebnissen der Experimente schmücken können. Darum bleiben die meisten Forscher.Am Eingang zum Tunnel des LHC richtet die Physikerin Susanne Koblitz den Blick auf den Irisscanner. Ein Lichtstrahl tastet ihr Auge ab, erst dann öffnet sich die vergitterte Tür: futuristische Technik für größtmögliche Sicherheit. »Das funktioniert auch nicht besser als ein Fingerabdruck. Man muss nur den Scanner seltener sauber machen«, sagt die 29-jährige Physikerin.

Eigentlich wollte die deutsche Wissenschaftlerin nach der Geburt ihres zweiten Kindes sofort weitermachen mit ihrer Forschung. Seit fünf Jahren arbeitet sie am CERN, hat hier über die Spinstruktur von Gluonen promoviert. Letzten September hat sie sich gegen rund hundert Mitbewerber um eine Forschungsstelle am LHC durchgesetzt. Damit war sie eigentlich auf dem schnellsten Weg zur Professur. Dann legte der Unfall alles lahm; das Experiment, die Karriere – alles stand still. Sie forscht im Detektor LHCb, einer Konstruktion, die aussieht wie die Waschmaschine eines Riesen, hundert Meter unter der Erde.

In den Tunnel fährt sie nur, um Besuchern zu zeigen, wo das Experiment wäre, wenn die Maschine laufen würde. Ihre Forschung hat mit neuen, bisher unbekannten Teilchen zu tun, sie spricht von Supersymmetrie, von Extradimensionen, »wirklich etwas komplett Neues«. So neu, dass jeder Tag ohne Daten keinen Fortschritt für ihre Forschung bringt. Stattdessen verbringt sie ihre Zeit mit dem Abschätzen von Ergebnissen, mit Trockenübungen und Theorie. Wenn Susanne Koblitz in Gängen voll brachliegender Hochtechnologie steht, spricht sie nicht von Weltmaschinen, sondern von befristeter Arbeit und verunsicherten Forschern.

Wie viele jüngere Wissenschaftler hat sie nur einen Zweijahresvertrag, aber den will sie nicht verlängern. Stattdessen wird sie, wenn ihr Vertrag im Herbst nächsten Jahres ausläuft, ihre Stelle in Genf aufgeben und ihrem Mann nach München folgen. Auch er kommt vom CERN, geht nun aber zum Europäischen Patentamt, als Experte für vernetzte Datensysteme. Susanne Koblitz will in München weiterforschen, »doch mein LHC-Experiment kann ich vermutlich nicht fortführen«, sagt sie. Von dem Unfall hatte sie aus dem Radio erfahren. Auf den Kontrollmonitoren in ihrem Labor stand nur: »Shutdown. No Beam.«

(Lesen Sie auf der nächsten Seite: »Ich wollte bald heiraten«, sagt er, »meine künftige Frau wartet in Amerika auf mich.«)

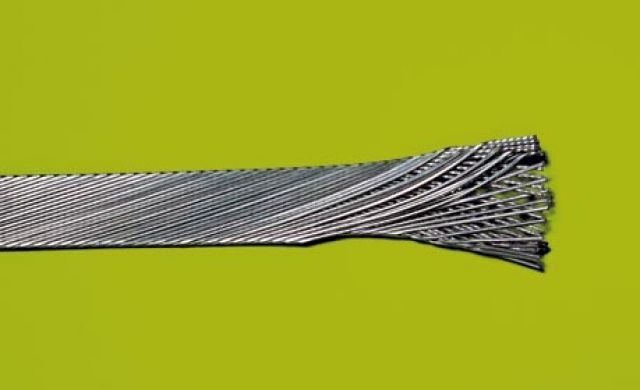

(Ein schlecht verschweißtes Kabel wie dieses legte das komplette Experiment lahm)

Lucio Rossi, ein Mailänder Katholik und wichtiger Forscher am CERN, redet gern über Kabel mit besonderer Leitfähigkeit, über Magnete – und über Vergebung. Wenn er von seiner Sünde erzählt, dann klingt seine Stimme noch aufgeregter als gewöhnlich. Sein Team ist verantwortlich für den Unfall am LHC, »ein schlimmer Fehler« sei da passiert, seine Hände unterstreichen jeden Satz in der Luft. Er spricht über die Ereignisse vom 19. September 2008, dem Tag des Unfalls, als der LHC plötzlich nicht mehr tat, was Lucio Rossi von ihm wollte.

Um 11.18 Uhr zeigten die Messgeräte erste Probleme: Ein Supraleitkabel zwischen den Magneten C24 und Q24 im Sektor 3–4 war schlecht verschweißt, deshalb hielt es der Stromstärke von 8,7 Kiloampere nicht stand, es schmolz, ein Kurzschluss riss ein Loch in das Kühlsystem, spätestens damit ging die Kontrolle über die Maschine verloren. »Es war entsetzlich«, sagt Rossi, der als Chef der Magnete auch für die Kontrolle ihrer Verbindungen zuständig ist, »wir werden lange keine Daten aus dem LHC bekommen.«

Daten sind das einzige Produkt der größten Maschine der Welt. Darum wird das Wort »Daten« von den Forschern ehrfürchtig ausgesprochen. Die größte Maschine der Welt produziert Wissen. Momentan jedoch produziert sie nichts.

Phillip Killewald aus Ohio bekam kurz nach dem Unfall eine E-Mail von seiner Verlobten. Der 26-jährige Physikdoktorand sitzt in seinem Büro, in der Zimmerdecke ein Loch, vor dem Fenster Müllcontainer. In der Mail stand: »Tut mir leid, dass dein Experiment kaputt ist.«

Killewald glaubte an einen Scherz. Schließlich hatte er gerade Schichtdienst in einem Kontrollraum des LHC, direkt an der Datenquelle sozusagen. Von einem Unfall hatte ihm niemand erzählt. »Ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich es geglaubt habe.«

Killewald forscht eigentlich an der Ohio State University, am Institut für experimentelle Hochenergiephysik. Nach Genf sollte er nur für ein paar Monate, Daten für seine Doktorarbeit über schwere Elementarteilchen sammeln, dann schnell zurück in den Mittleren Westen der USA. Inzwischen ist er seit mehr als einem Jahr am CERN. Neben seinem Laptop steht ein Bild vom ihm und seiner Verlobten. »Ich wollte bald heiraten«, sagt er, »meine künftige Frau wartet in Amerika auf mich.«

Die Miete in Genf kann er sich nicht leisten, er wohnt in Saint-Genis-Pouilly, einem Dorf gleich hinter der französischen Grenze, drei Kilometer vom CERN entfernt, Französisch spricht er nicht. Doch er kann nicht einfach zurück nach Hause, Killewald braucht Daten, eine rein theoretische Dissertation reicht in experimenteller Physik nicht. Dass es nun keine Daten gibt, bedeutet für Forscher am unteren Ende der Hierarchie am CERN, dass sie ihre Lebensplanung an den Rhythmus der Weltmaschine anpassen müssen. Wenn Killewald Genf verlässt, bevor der LHC für ihn auswertbare Daten produziert, ist seine Doktorarbeit gescheitert.

Der Teilchenbeschleuniger LHC ist das wichtigste Projekt am CERN, er sprengt Dimensionen: In einem kreisförmigen Tunnel – 27 Kilometer lang, 100 Meter unter dem Genfer Juragebirge gelegen– werden Atomkerne mit annähernder Lichtgeschwindigkeit aufeinandergeschossen. Wenn zwei dieser Kerne frontal aufeinanderprallen, entsteht Energiedichte wie kurz nach dem Urknall. Forscher erwarten in den Trümmern der Kollisionen Spuren von Elementarteilchen, die bisher nur in der Theorie existieren. In Detektoren, groß wie achtstöckige Häuser, werden die Partikel vermessen.

Ein Ziel der Experimente ist die Suche nach dem Higgs-Boson, dem letzten Elementarteilchen des physikalischen Standardmodells, dessen Existenz noch nicht bewiesen ist. Wenn es gefunden wird, ist nachgewiesen, woher andere Elementarteile ihre Masse haben. Wird das Higgs-Boson aber nicht gefunden, ist die Forschung jahrelang von falschen Annahmen ausgegangen und muss sich viele grundsätzliche Fragen wieder neu stellen.

Lucio Rossi, der Mailänder Katholik und wichtige Forscher des CERN, steht zwischen den 15 Meter langen Rohren aus blauem Stahl, sogenannten Dipolmagneten, jedes dick wie ein Baumstamm und teuer wie vier Ferraris. Von ihnen gibt es 1232 in dem unterirdischen Experiment, sie steuern die Atomkerne auf ihrer Kreisbahn durch den Tunnel, auf Hundertstelmillimeter genau. Von diesen Präzisionsmagneten wurden 53 nach dem Unfall ausgetauscht. Und Lucio Rossi war gleich doppelt gefordert. Als für die Reparatur der Magnete Verantwortlicher – und als Organisator der Einweihungsparty.

Er hatte zu feiern, was sein Team gerade verzweifelt zu reparieren versuchte, er begann zu verstehen, dass es Monate dauern wird, bis endlich Daten kommen. Rossi sagt: »Ich weiß, dass Tausende Forscher nicht arbeiten können, weil mein Team und ich versagt haben. Aber wir tun alles, dass es hier bald weitergeht.«

Das europäische Kernforschungszentrum CERN in Genf erinnert an eine gigantische Universität, nur mit älteren, genialeren Studenten. Auf vielen T-Shirts steht »Harvard«, auch »Stanford«, »Yale«, manchmal »Metallica« oder »AC / DC«.

1954 wurde das CERN gegründet, als internationales Zentrum für Grundlagenforschung, die so aufwendig ist, dass kein einzelnes Land sie finanzieren könnte. Was hier erforscht wird, taugt nur selten als Produkt, das sich verkaufen lässt. Es geht vielmehr darum, grundsätzliche Zusammenhänge zu verstehen, über Materie, die Herkunft von Masse, die Entstehung der Welt.

Das Jahresbudget von rund 720 Millionen Euro kommt aus Steuergeldern der 20 CERN-Mitgliedsländer, die großen europäischen Staaten sind alle dabei. Sie schicken ihre besten Forscher nach Genf, Deutschland zählt zu den Gründungsländern. 2500 Forscher sind fest angestellt, dazu kommen 8000 Gastwissenschaftler aus 580 Universitäten. Für Forscher ist es eine Ehre, hier zu arbeiten, am Stadtrand von Genf, an der Endstation der Buslinie 56, wo die Straßen nach Nobelpreisträgern benannt sind. Die Ergebnisse der Experimente am LHC könnten den nächsten Nobelpreis bringen.

Doch jetzt heißt es erst einmal warten. Und der Unfall hat eine weitere Auswirkung: Noch vor einem Jahr dachten die Physiker, mit dem Start der Weltmaschine von Genf seien alle ähnlichen Experimente überflüssig, doch nun muss das Tevatron wieder ran: Der zweitgrößte und viel weniger bekannte Teilchenbeschleuniger bei Chicago sollte eigentlich abgeschaltet werden, sobald der LHC erste Kollisionen melden würde. Doch jetzt arbeiten die Forscher dort wieder unter Hochdruck. Ihre gerade mal sechs Kilometer lange Maschine ist im Vergleich zum LHC klein und leistungsschwach – eigentlich kein Konkurrent im Wettkampf um Entdeckungen. Das Tevatron kennen nur Physiker, zu seiner Einweihung hat kein Symphonieorchester gespielt – aber es läuft immerhin. Und die amerikanischen Forscher sind nun umso entschlossener, die begehrten Elementarteilchen noch vor dem CERN nachzuweisen.

(Lesen Sie auf der nächsten Seite: Ohne Energie kann man nicht arbeiten, das gilt für Yoga und das gilt für Teilchenphysik.)

Von dem veralteten Vorgängermodell überholt zu werden wäre für die Forscher in Genf eine Katastrophe. »Das Tevatron hat uns ein Angebot gemacht«, sagt Phillip Killewald aus Ohio, »kommt zu uns, bringt die Doktorarbeit mit – hier läuft alles nach Plan.« Manche seiner Kollegen denken tatsächlich über diese Möglichkeit nach. Killewald kann nicht weg, seine Forschung ist zu sehr auf die Daten des LHC spezialisiert. Die Untätigkeit ist schlimm für ihn, viel schlimmer als die Hektik der Anfangstage, als alle gespannt auf erste Lebenszeichen der Maschine warteten.

Wenn Michel Cohen von seiner Erfahrung mit den Physikern am CERN erzählt, dann sagt er: »Manche sind jetzt wirklich am Ende ihrer Kräfte.«

Cohen, 65 Jahre, braun gebrannt und muskulös, unterrichtet schon seit 1972 Yoga am CERN. Er trägt Kaschmirpullover, seine Augen strahlen. Seit dem letzten Jahr, vor dem Start und nach dem Unfall des Teilchenbeschleunigers, waren seine Kurse zum ersten Mal so gefragt, dass er Forscher abweisen musste. »Die Physiker beschäftigen sich ständig mit Energie«, sagt Cohen, »die verstehen genau, wovon ich rede.« Ohne Energie kann man nicht arbeiten, das gilt für Yoga und das gilt für Teilchenphysik.

Cohen hofft, dass bald alles wieder normal funktioniert beim LHC. Dann hat er auch wieder mehr Zeit für seine anderen Schüler, die ihn beinahe genauso dringend brauchen wie die Physiker: Wenn er am CERN fertig ist, dann unterrichtet er die von der Finanzkrise erschöpften Mitarbeiter der schweizerischen Großbank UBS. Mitte November soll der LHC wieder laufen, der Start hatte sich noch einmal verschoben, als im Juni bekannt wurde, dass es noch andere schlecht verschweißte Verbindungen zwischen den Magneten gibt. Bei hoher Stromstärke hätte sich der Unfall wiederholen können. Jetzt hoffen alle, dass das Warten bald ein Ende hat. Dass es Daten gibt. Endlich Daten.

---

Die Autoren Till Krause und Klaus Uhrig haben sich zu Beginn ihrer Recherche über die Experimente am LHC auf der Website www.weltmaschine.de informiert. So erfuhren sie beispielsweise, dass die deutsche Bundesregierung das CERN jedes Jahr mit 144 Millionen Euro unterstützt. Doch einigen Machern des Films Illuminati, der teilweise im CERN gedreht wurde, schien das ganze Projekt nicht sehr glaubwürdig. Beim Pressetermin in Genf mit dem Hauptdarsteller Tom Hanks fragte ein Mitglied der Filmcrew: "Und diese gigantische Maschine wurde nur für unseren Film als Kulisse gebaut?"

Foto: dpa

Foto: André Mühling