Wie süß! Aber wer auf nährstoffreiches Gemüse und Obst Wert legt, sollte sich besser nicht auf das Angebot im Supermarkt verlassen.

Wenn Pflanzen ihre Blätter oder Früchte mit Bitterstoffen durchziehen, verfolgen sie ein Ziel: Sie wollen nicht gefressen werden. Die sekundären Pflanzenstoffe dienen als chemischer Schutz dagegen. Aber ein Lebewesen müssen diese Pflanzen inzwischen kaum noch fürchten: den Menschen.

Wir mögen es nicht bitter, nicht sauer und nicht herb. Wir bevorzugen einen Geschmack, der uns einfach und zugänglich erscheint, nicht zu komplex und doch vielversprechend. Wir mögen Salz, und wir mögen Fett. Das ist auf unserer Genschleife so festgehalten, weil es uns nützt. Salz liefert uns das Natrium, das wir für den Wasserhaushalt unseres Körpers benötigen. Fett verspricht uns die nötige Energie für das tägliche Leben.

Vor allem aber mögen wir es süß. Das Süße ist Nahrungs- und andererseits Genussmittel. Wir mögen das Süße, weil es uns Kalorien liefert, aber auch weil es uns euphorisiert: kein Zufall, dass süß nicht nur eine Geschmacksrichtung beschreibt, sondern einen ganzen Strauß positiv besetzter Analogien.

Unsere Skepsis gegenüber Pflanzen, die bitter oder sauer schmecken, ist hingegen tief in der Geschichte der menschlichen Ernährung verankert. Wir wissen – oder unser Unterbewusstsein weiß –, dass pflanzliche Bitteraromen auf Unreife oder giftige Inhaltsstoffe hinweisen, also für den Verzehr nicht geeignet sind.

Das ist allerdings nur ein Teil der Wahrheit. Viele Pflanzen schmecken bitter oder sauer und sind gleichzeitig das, was die moderne Ernährungswissenschaft »die Basis einer ausgewogenen Ernährung« nennt – ganz abgesehen davon, dass etwa in Italien bitteres Gemüse wie Radicchio und Artischocken Tradition hat und für seine eleganten Bitteraromen zu Recht verehrt wird.

Wir haben längst verinnerlicht, dass der regelmäßige Genuss von Obst und Gemüse das Risiko reduziert, von einer der vier großen Plagen unserer Zeit heimgesucht zu werden: Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Demenz.

Ziemlich ungesunde Entwicklung

Dabei kommen uns jetzt aber unsere eigenen Erfolge in der Landwirtschaft in die Quere: Denn viele Arten von Gemüse, auf deren Wirksamkeit für unsere Gesundheit wir uns verlassen, erfüllen diese Ansprüche nicht. Das Bedürfnis, aus dem Gemüse alles Bittere, Komplexe zu eliminieren, hat dazu geführt, dass dieses Grünzeug zwar angenehm schmeckt, aber keinesfalls mehr die Wirkung entfaltet, die ihm zugeschrieben wird. Denn mit der Bitterkeit und allen komplexeren Geschmacksstoffen wurden auch viele sekundäre Pflanzenstoffe entfernt, die für die potenziell positiven Effekte auf unsere Gesundheit verantwortlich sind.

Die amerikanische Journalistin Jo Robinson schrieb über dieses neue Phänomen ihr viel diskutiertes Buch Eating on the Wild Side. Darin kommt sie zu dem Schluss, dass die simple Gleichung »Gemüsekonsum = Gesundheit« neu aufgestellt werden muss. Sie gilt nicht für jedes Gemüse. »Wenn wir maximal von unserem Obst- und Gemüsekonsum profitieren wollen«, schreibt Robinson, »müssen wir die richtigen Sorten wählen.«

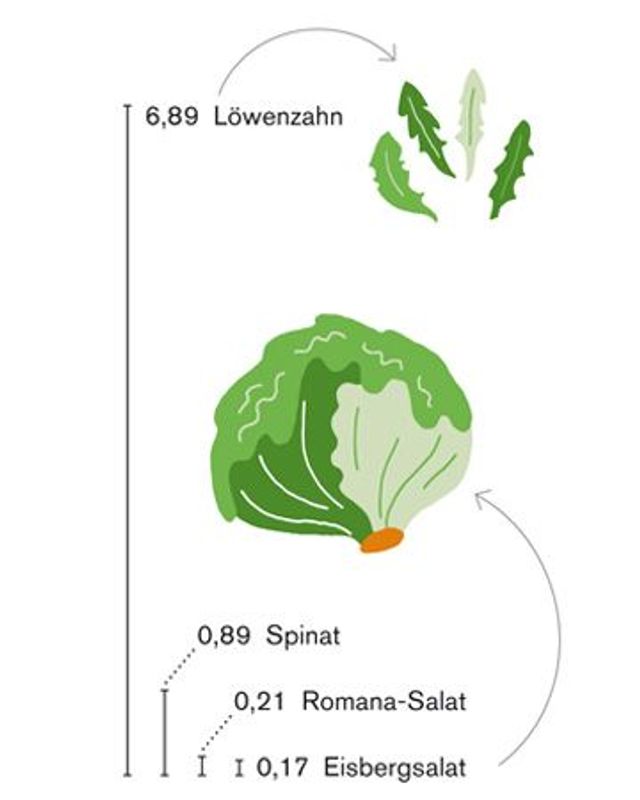

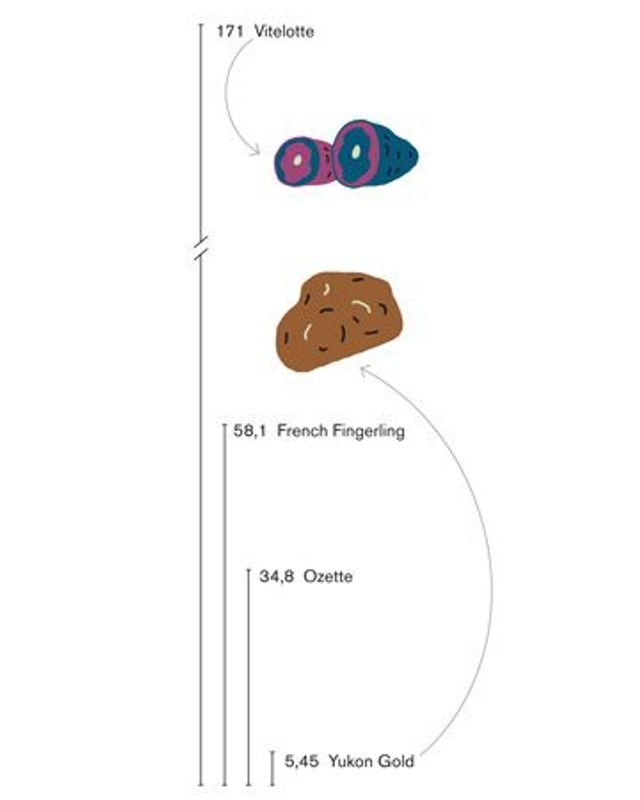

Robinson führt als Beispiel Pflanzen wie den Löwenzahn an. Dieser enthält gleich siebenmal mehr Phytonährstoffe als zum Beispiel Spinat, der bei uns als besonders nahrhaft gilt. Phytonährstoffe entfernen metabolische Ausscheidungsprodukte und Gifte aus dem Körper, regen die Durchblutung an, unterstützen Leber und Nieren. Robinson weist auf die Tatsache hin, dass in der aus Peru stammenden, violetten Kartoffel gleich 28-mal mehr Anthocyane enthalten sind, Farbstoffe, denen krebshemmende Wirkung zugeschrieben wird, als in den bei uns verbreiteten rotbraunen Sorten. Auch alte Apfelsorten enthalten bis zu 100-mal mehr Phytonährstoffe als etwa der verbreitete, herrlich fade Golden Delicious.

Die Verwässerung der Gurke

»Es war ein dezidiertes Züchtungsziel der Landwirtschaft, Bitterstoffe zu entfernen«, bestätigt die Agrarwissenschaftlerin Andrea Heistinger, deren Handbuch Bio-Gemüse das moderne Standardwerk zu Sortenvielfalt und nachhaltiger Zuchtpraxis ist. Heistinger führt als Beispiel die Gurke an, eine Pflanze, die bei Wassermangel dazu neigt, bitter zu werden (und deren asiatische Verwandtschaft, die Bittergurke, in Südostasien gern als bitterer Kontrast zu anderem Gemüse und Fleisch in Eintöpfen verkocht wird).

Die Bitterstoffe der Gurken heißen Cucurbitacine. Sie entfalten in hoher Konzentration toxische Wirkung. Gleichzeitig wird ihnen Wirksamkeit in der Krebsbekämpfung, bei der Bekämpfung von Diabetes, Arteriosklerose und Alzheimer attestiert. Experimentell wurden Cucurbitacine sogar in der Chemotherapie eingesetzt. In alten Sorten, wie sie von einigen Biobetrieben gezüchtet werden, sind sie enthalten. Supermarktgurken sind hingegen völlig frei von diesen Bitterstoffen.

Heistinger macht dafür nicht nur das Bedürfnis verantwortlich, unangenehme Geschmacksanteile aus der Pflanze wegzuredigieren, sondern auch das beständige Streben der Landwirtschaft nach schierer Größe. Die Tatsache, dass Gurken, aber auch Tomaten, Salat, Zucchini, Kürbisse immer größer und ansehnlicher werden, verwässert auch den Geschmack, den die große Pflanze schließlich genauso wie die kleine aus dem Boden bezieht. Dessen Inhaltsstoffe prägen den Geschmack der Pflanze und bestimmen ihre Gesundheitswirksamkeit.

»Böden, die über viele Jahre mit Kunstdüngern vollgepumpt werden, verarmen an Mikronährstoffen und Spurenelementen«, sagt Andrea Heistinger. »Die sind dann in unseren Nahrungspflanzen auch nicht mehr enthalten.« Die industrielle Landwirtschaft produziert also ansehnliche Gemüseattrappen mit unspezifischem Geschmack und gesundheitlichem Minderwert.

Jo Robinson beschreibt in ihrem Buch zwei Muster, die der modernen Agrarwirtschaft zugrunde liegen. Erstens: Über Generationen haben Bauern jene Pflanzen für ihre Gärten ausgewählt, die am wenigsten bitter sind. Da viele sekundäre Pflanzenwirkstoffe einen bitteren Geschmack haben, wurden sie auf diese Weise aus der Alltagsnahrung aussortiert. Zweitens: Bauern schätzten Pflanzen, die wenig Fasern hatten, aber einen hohen Anteil an Zucker, Stärke und Ölen. Diese Pflanzen schmeckten gut und enthielten in der Regel die nötigen Kalorien für das anstrengende Leben des Bauernstands. »Je gefälliger unser Obst und Gemüse wurde«, meint Robinson, »desto weniger günstig wirkte es sich auf unsere Gesundheit aus.«

»Unser altmodischer Zuckermais ist ein direkter Abkömmling dieser Kriegsbeute.«

Der bunte Mais der Indianer

Sie illustriert diese These am Beispiel des Zuckermais: Mitte des 17. Jahrhunderts wurde von den nordamerikanischen Indianern Mais angebaut, der laut der Überlieferung von John Winthrop Jr., dem Gouverneur der Colony of Connecticut, »eine große Vielfalt an Farben besaß«, namentlich »rot, gelb, blau, olivgrün und grünlich, manche sehr schwarz und einige irgendwo dazwischen«.

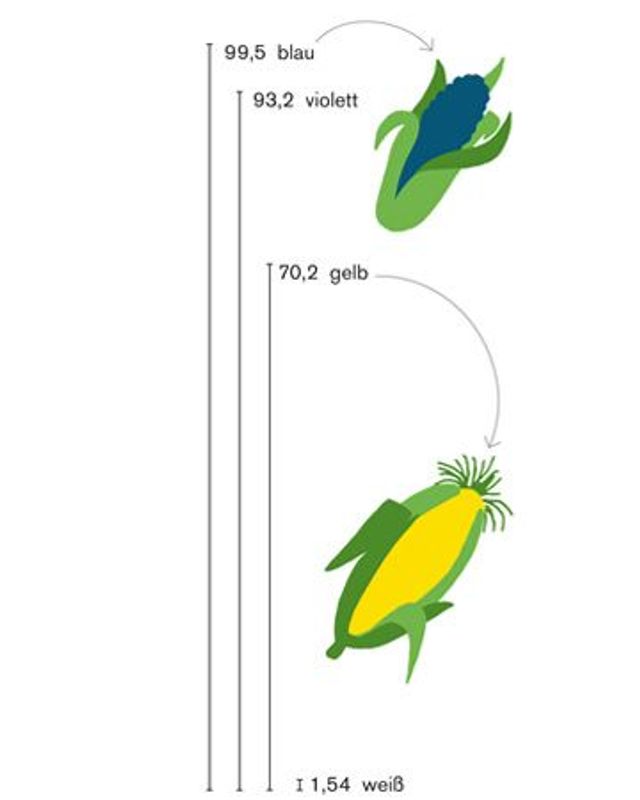

Heute ist bekannt, dass schwarze, rote und blaue Maissorten besonders viele Anthocyane enthalten. Die wasserlöslichen Pflanzenfarbstoffe schützen vor Krebs, hemmen Entzündungen, senken den Cholesterinspiegel und den Blutdruck, verzögern den Alterungsprozess des Gehirns, senken das Risiko, fettleibig zu werden, an Diabetes zu erkranken oder an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu leiden.

Die europäischen Siedler ernährten sich von den farbigen Maissorten, bis sie im Sommer 1779 die Entdeckung machten, dass gelber Mais eine äußerst attraktive Eigenschaft hatte: Er schmeckte süß. Die kulinarische Entdeckung entsprang einem Vernichtungsangriff auf die Irokesen, den George Washington, der erste Präsident der Vereinigten Staaten, angeordnet hatte. Seine Soldaten sollten Vorratsspeicher und Felder der Indianer niederbrennen. Dabei entdeckten sie ein Feld, auf dem goldgelber Mais wuchs. Ein Leutnant namens Richard Bagnal steckte einige Samenkörner ein. »Unser altmodischer Zuckermais«, schreibt Jo Robinson, »ist ein direkter Abkömmling dieser Kriegsbeute.«

Der Mais wurde mit frühen wissenschaftlichen Methoden weiterentwickelt. Noyes Darling, einem Landwirt aus dem US-Bundesstaat Connecticut, gelang es 1836, den Mais früher erntereif zu machen und »vom Nachteil, gelb zu sein« zu befreien. Dieser Nachteil war es freilich, der sich positiv auf die Gesundheit ausgewirkt hatte. Gelber Mais enthält etwa 60-mal so viele Betacarotine wie weißer Mais. Betacarotine verwandeln sich im Körper in Vitamin A, stärken das Sehvermögen und das Immunsystem.

Altmodischer Zuckermais war bis in die Fünfzigerjahre des zwanzigsten Jahrhunderts die beliebteste Maissorte, bis der Genetiker John Laughnan Maiskörner kostete, die aus einer spontanen Mutation auf dem Maisfeld entstanden. Sie schmeckten enorm süß. Laughnan untersuchte im Labor den Zuckergehalt und stellte fest, dass die Körner zehnmal so viel Zucker enthielten wie herkömmlicher Zuckermais. Laughnan versilberte seine Entdeckung. Er gründete eine Firma und vermarktete seine eigenen Hybriden von supersüßem Mais namens »Illini Chief« und »Illini Xtra Sweet«. Innerhalb einer Generation hatten die extrasüßen Sorten den herkömmlichen Zuckermais völlig vom Markt verdrängt.

»Entwickle eine süßere Frucht oder ein süßeres Gemüse – wie auch immer«, kommentiert Jo Robinson, »und wir kommen gelaufen.« Inzwischen gibt es Maissorten, deren Zuckergehalt vierzig Prozent beträgt, während nur noch »eine Handvoll Bauern« den vielfarbigen, gesunden Mais der indianischen Vorfahren anbaut. Gegessen wird er nicht, er dient vor allem zu Dekorationszwecken.

Karotte gegen gelbe Rübe

Eine vergleichbare Karriere machte die Karotte. Ihre Kulturform dürfte in Kleinasien entstanden sein, wo sich weiße Urformen aus dem Mittelmeerraum mit gelben und rotvioletten aus Afghanistan kreuzten. In der Antike galt die Karotte als Arzneipflanze. Der griechische Arzt und Pharmakologe Dioskurides machte bereits im Jahr 60 n. Chr. darauf aufmerksam, dass die wilde Möhre wirksamer sei als die im Garten angebaute. Ab dem 10. Jahrhundert mig-rierten rotviolette und gelbe Möhren aus dem Iran nach Spanien und Italien. In Deutschland wurde im Mittelalter vor allem die Gelbe Rübe angebaut.

Durchgesetzt hat sich jedoch die orangefarbene Karotte, die im 17. Jahrhundert in den Niederlanden gezüchtet wurde. Sie schmeckte, Treffer, süß. Ihr hoher Zuckergehalt machte sie binnen kürzester Zeit zum Marktführer. Seit mehreren hundert Jahren bevorzugen Menschen in ihrer Ernährung die orangefarbene Karotte, während die gelbe Rübe als Futterpflanze verwendet wurde. In gelben und orangen Karottensorten sind maßgeblich Karotinoide enthalten, die sich in Vitamin A verwandeln. In alten, violetten Sorten hingegen, die man im Supermarkt vergeblich sucht, stoßen wir wieder auf jene Anthocyane, die Allzweckwaffe unter den Pflanzeninhaltsstoffen.

Interessant, dass der Fernpunkt alles Süßen, der reine, in Kristalle gepresste Zucker, in Europa erst seit dem 19. Jahrhundert erzeugt wird. Über Jahrhunderte galt die Zuckerwurzel, Sium sisarum, als bestmögliche Annäherung an unseren Lieblingsgeschmack, wenn nicht gerade die Kirschen oder die Äpfel reif waren – oder eine Wabe mit Honig zur Verfügung stand. Rohrzucker, wie er in Polynesien seit dem 5. Jahrhundert produziert wird, war in Europa bis ins 16. Jahrhundert ein Luxusartikel und wurde »das weiße Gold« genannt. Eine breitere Bevölkerung kam erst in den Genuss davon, als in den portugiesischen und spanischen Kolonien in Südamerika und der Karibik in großem Stil Zuckerrohr angebaut und der Ertrag nach Europa verschifft wurde.

Der Zucker wird europäisch

Im November 1806 verhängte Napoleon die »Kontinentalsperre« – und begründete damit einen bis heute erfolgreichen Zweig der europäischen Agrarindustrie, obwohl er durch seine Wirtschaftssanktionen doch nur die Engländer in die Knie zwingen wollte. Die Kontinentalsperre machte Zuckerimporte aus Übersee unmöglich. Um Europa weiterhin mit Zucker versorgen zu können, wandte sich die Bauernschaft der Rübe, Beta vulgaris, zu: Deren hoher Zuckeranteil war schon gegen Mitte des 18. Jahrhunderts vom Chemiker Andreas Sigismund Marggraf festgestellt worden. Zahlreiche Rübenbauern begannen ihre Rüben – in der Regel »Weiße Schlesische« – zu selektionieren und auf besonders hohen Zuckeranteil Wert zu legen.

Die immer süßeren Zuckerrüben wurden zum Rohmaterial für die europäische Zuckerindustrie. Diese produziert heute etwa 15 Millionen Tonnen pro Jahr und trägt ihren Teil dazu bei, dass der Pro-Kopf-Zuckerverbrauch in Europa seit dem Jahr 1900 auf das Zwanzigfache gestiegen ist.

Unser Gemüse wird süßer und wertloser. »Wir züchten den Nährwert aus dem Essen«, sagt Jo Robinson apodiktisch. Aber es gibt Gegenbewegungen, und zwar an beiden Rändern des Spektrums. Einerseits versucht die Saatgutindustrie, die Evolution, die durch unsere Vorlieben stattgefunden hat, im Labor zu korrigieren. Sie frisiert Reis, Mais und diverse andere Arten mit Vitaminen und Zusatzstoffen auf und lässt sich den höheren Nährwert dieser Pflanzen patentieren.

Auf der anderen Seite erleben alte Obst- und Gemüsesorten bei uns eine

Renaissance. Auf Bauernmärkten, Slow-Food-Veranstaltungen und Samenbörsen werden Obst- und Gemüsesorten angeboten, die viele der beschriebenen Veränderungen nicht mitgemacht haben und atavistischen Nährwert besitzen.

Jo Robinson empfiehlt den Konsum von Pflanzen, die ihren wild wachsenden Verwandten so ähnlich wie möglich geblieben sind: etwa Rauke, die weit später zur Kulturpflanze gemacht wurde als andere Salate; Frühlingszwiebeln, die »Juwelen des Nährwerts« sind, sofern man nicht nur ihre weißen Knollen, sondern auch ihre grünen Stiele verzehrt; Kräuter, die »inkognito gebliebene Wildpflanzen« sind: Wir schätzen ihre Aromen so sehr, dass wir nie in Versuchung kamen, sie verbessern zu wollen.

(Quelle: Jo Robinson; Eating in the Wild Side, 2013)

Foto: Nico Krinjo; Illustrationen: Mike Perry