Wird er reden? Wird er reden über seine Zeit als SS-Hauptsturmführer, über die toten Juden in den Straßen Warschaus, die Deportationen nach Treblinka und die Erschießungen von 30 500 Menschen in Majdanek und Poniatowa? Über die »Aktion Reinhardt«, bei der etwa zwei Millionen Juden ermordet wurden, und an der er, der damalige Polizeihauptmann, mitgewirkt hat?

Die Straße, in der er wohnt, ist eng und sie heißt nach einer Blume, wie die anderen Straßen hier, in einem Vorort von Hannover. Ein Nachbar fegt die Einfahrt. Viel Zaun, viel Hecke, das Gras kurz, die Dächer spitz. Gefühlter deutscher Standard. Es ist März 2010. Die Terrassentür seiner Doppelhaushälfte ist vergittert, die beiden Fenster im Erdgeschoss auch, die Vorhänge sind vorgezogen.

Der Mann, der hier wohnt, erwartet nicht viel Gutes von draußen. Aber er versteckt sich auch nicht, gleich zweimal steht sein Name da, auf Jägerzaun und Klingelschild: Erich Steidtmann.

Seine Stimme scheppert durch die Gegensprechanlage. Das Schloss des Gartentors surrt. Ein paar Schritte weiter steht er in der Tür, 95 Jahre, groß, hager, fleckig, leicht gebeugt, im Bademantel und unfrisiert, zur Mittagszeit. Er sieht nicht gesund aus, aber auch nicht krank, nur alt, das schon. Ein alter Mann, der von früher nichts mehr wissen will, der sofort ungehalten wird, »davon haben Sie doch keine Ahnung!«, wenn man ihn danach fragt, wie es damals war.

Er wird nicht über all das reden. Warum auch? Er muss sich nicht verteidigen. Niemand klagt ihn an. Noch nicht. Am Ende dieser Recherche wird die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wieder aufnehmen und das Simon Wiesenthal Center wird Erich Steidtmann auf die Liste der meistgesuchten Nazi-Verbrecher weltweit setzen, die es jedes Jahr neu herausgibt.

Ein paar Tage später in München, in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim: Ein anderer alter Mann schiebt seinen Gehwagen über den Flur der Krankenstation. Sein Name fehlt in diesem Jahr auf der Liste des Wiesenthal Centers, zum ersten Mal: John Demjanjuk. Auch er soll an der »Aktion Reinhardt« beteiligt gewesen sein: als Wachmann im Vernichtungslager Sobibór. Auch er spricht nicht mit Journalisten, doch John Demjanjuk wird angeklagt: Seit November 2009 muss er sich wegen Beihilfe zum Mord verantworten.

Im Gerichtssaal wirkt es manchmal so, als würde er schlafen, weil er seinen Prozess von einem Bett aus verfolgt. John Demjanjuk ist 90 Jahre alt, die Ärzte sagen, er habe Rücken- und Kniebeschwerden. Auf dem Flur der Justizvollzugsanstalt, in Jogginghose und Turnschuhen, wirkt er dagegen nicht sonderlich schwach, trotz der Gehhilfe.

Seine Zelle sieht aus wie ein Zimmer in einem ganz normalen Krankenhaus: zwei schwere Rollbetten, zwei Schränkchen, ein Holzkreuz an der Wand, im Regal drei eingeschweißte Tortenböden und ein paar Dosen Mandarinen. Demjanjuk hat es sich eingerichtet in dieser Welt, die er vielleicht nie mehr verlassen wird, die ihn aber auch abschirmt vor den Menschen da draußen, die in ihm einen Massenmörder sehen, vor ihren Fragen und Vorwürfen.

Im Gefängnis werden keine Fragen gestellt. Sein Zellennachbar, der wegen Diebstahls, Betrugs und Verbreitung von Pornografie in Untersuchungshaft sitzt, spricht nur deutsch. Demjanjuk spricht nur ukrainisch, russisch und englisch. Wie soll man sich da über 27 900 Tote unterhalten?

So steht es in der Anklage: Beihilfe zum Mord in 27 900 Fällen. In einer Anklage gegen Erich Steidtmann wäre wohl die Rede von etwa 36 500 Toten in Majdanek, Poniatowa und Warschau. Zusammen wären das

fast so viele Menschen, wie Zuschauer ins Münchner Olympiastadion passen.

John Demjanjuk und Erich Steidtmann: zwei der Täter, die noch leben, deren Schuld noch nicht abgegolten ist, denen man noch den Prozess machen kann. Solange sie noch leben. Zwei Männer, deren Biografien aber auch zeigen, wie unterschiedlich nach dem Krieg mit der Schuld von NS-Tätern umgegangen wurde – und wie schwierig es ist, diese Schuld heute noch einmal zu bewerten.

Der eine, 1920 in einem Dorf in der Ukraine geboren, Hunger leidend, vier Jahre Schule, wird mit zwanzig von der Roten Armee eingezogen, gerät zwei Jahre später in deutsche Kriegsgefangenschaft, soll sich dann bei den Nazis als Hilfswilliger gemeldet haben und im Vernichtungslager Sobibór eingesetzt worden sein, als Wachmann, der niedrigste Dienstgrad.

Der andere, 1914 in Sachsen geboren, tritt am 1. Juni 1933, noch vor dem Abitur, der SS bei, SS-Nr. 160812. Rückt freiwillig bei der Wehrmacht ein, wird dann Polizist und geht 1942 freiwillig an die russische Front. Eiser-

nes Kreuz Erster und Zweiter Klasse, Polizei-Hauptmann, SS-Hauptsturmführer. In Warschau meldet er sich Anfang 1943 freiwillig für den Kampf im Ghetto. Später wird er Kompanieführer des Polizeibataillons 101 in Lublin. Dreimal »freiwillig« in einem Absatz.

Nach dem einen, dem Ukrainer, wird international gefahndet, er landet in Israel in der Todeszelle; Bücher werden über ihn geschrieben. Neue Beweise tauchen auf, er kommt frei. Jahre später wird wieder gegen ihn ermittelt. Der andere, der Deutsche, lebt unbeachtet und unauffällig, bis er vor zweieinhalb Jahren einen Prozess anstrengt und damit selbst die Ermittler auf seine Rolle im Dritten Reich aufmerksam macht.

Und so liegen im Winter 2007/2008 die Akten von Erich Steidtmann und John Demjanjuk fast zeitgleich auf zwei Schreibtischen in der Zentralen Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg, im selben Stockwerk, im selben Gang, nur ein paar Zimmer auseinander. Die Unterlagen werden gesichtet und an die zuständigen Staatsanwaltschaften weitergereicht. Die Staatsanwaltschaft München klagt an, die in Hannover stellt ein. In beiden Fällen geht es um Beihilfe zum Mord. Um Verbrechen, die beide Männer 1943 im besetzten Polen begangen haben sollen.

Warschau, Polen, 1943

Auf den Straßen des Warschauer Ghettos liegt Schnee, und es ist kalt, minus zwanzig Grad. Dieser 18. Januar, ein Montag, soll ein sonniger Tag werden. Gegen 6:30 Uhr machen sich die ersten jüdischen Arbeiter auf den Weg zu ihren Arbeitsstellen außerhalb des Ghettos, im sogenannten arischen Teil der Stadt. Aber an diesem Morgen lassen die deutschen Militäreinheiten und Polizisten, die vor den Ghettomauern aufmarschieren, niemanden heraus. Schnell verbreitet sich drinnen das Gerücht, die Deutschen wollten an diesem Tag alle noch im Ghetto verbliebenen Juden ermorden: 60 000 von fast 500 000, die 1941 dort noch lebten. Die anderen sind vergast, erschossen oder erschlagen, verhungert, an Seuchen gestorben oder in Arbeitslager deportiert.

Um 7:30 Uhr gehen die deutschen Einheiten ins Ghetto. Die jüdischen Bewohner werden panisch, sie verstecken sich, in Kellern, Bunkern oder leer stehenden Häusern. Mütter halten ihren schreienden Säuglingen den Mund zu, so lange, so verkrampft, dass manche ersticken. Wer entdeckt wird und sich weigert, den Deutschen zu folgen, wird erschossen. Wer ihnen folgt, stirbt im Gas. Zum ersten Mal suchen die Ghettobewohner den bewaffneten Kampf gegen die Deutschen.

Unter denen, die an diesem oder den folgenden Tagen ins Ghetto gehen, Häuser durchsuchen, Juden abführen, den Widerstand brechen, ist auch Erich Steidtmann. Er ist Kompanieführer der elften Kompanie des III. Bataillons des 22. SS-Polizeiregiments, ihm unterstehen 150 Männer. Er wird zwanzig Jahre später, 1963, bei einer Vernehmung als Zeuge aussagen, er habe sich »als Stoßtruppführer zur Ausräucherung und Einzelliquidierung von Widerstandsnestern freiwillig gemeldet«.

Ein Polizist, der an diesem Tag mit Steidtmanns Kompanie im Ghetto war, beschreibt den Einsatz in seinem Tagebuch, das zwanzig Jahre später im selben Verfahren zu den Akten genommen wird: »Geschlagen, gejagt, gepeitscht. Die einen versteckten sich, dem einen hingen die Eingeweide heraus … die Vierzig im Kellerhaus 5 erschossen, geschlachtet wie Schlachtschafe.«

Tatsächlich wollten die Deutschen an diesem Tag nicht alle Ghettobewohner töten; Ziel ist es, 8000 »illegale« Ghettobewohner, nämlich solche ohne Arbeitserlaubnis der deutschen Besatzer, ins Vernichtungslager Treblinka zu bringen. Als die Deutschen die Aktion nach vier Tagen wegen des unerwartet heftigen Widerstands abbrechen, liegen auf den Straßen des Ghettos 1170 tote Juden und etwa 5000 Juden wurden nach Treblinka deportiert.

Erich Steidtmann war beteiligt an diesem Einsatz, den Historiker als Mord- und Vernichtungsaktion einstufen, das steht fest. Umstritten ist nur, ob er auch zwei Monate später, während des großen Ghettoaufstands im

April/Mai 1943, noch in Warschau war: als die Deutschen das Ghetto niederbrennen, dabei etwa 7000 Juden an Ort und Stelle töten sowie rund 50 000 Menschen deportieren und die meisten von ihnen später auch ermorden. Danach gibt es kein Ghetto mehr.

Steidtmann wird nach dem Krieg aussagen, er sei nicht beim Ghettoaufstand eingesetzt, sondern im März 1943 nach Lublin versetzt worden. Zwei Dinge sprechen gegen diese Behauptung. Erstens: Einer der Männer seiner Kompanie sagt im Verfahren 1963 aus, beim Ghettoaufstand eingesetzt gewesen zu sein: unter Steidtmann. Zweitens: In den Akten des Bundesarchivs liegt ein NS-Dokument, datiert auf den 19. März 1943, das eine Versetzung Steidtmanns anordnet. Aber nicht nach Lublin, sondern innerhalb des 22. SS-Polizeiregiments. Demnach wäre Steidtmann in Warschau geblieben.

Sobibór, Polen, 1943

Zweihundert Kilometer östlich von Warschau stoppt ein Zug am Bahnhof Sobibór. Es ist der 16. April, ein Freitag. Normalerweise wird in den hölzernen Waggons Vieh transportiert, heute drängen sich darin 1210 Menschen. Am Dienstag waren sie in den Niederlanden in die Wagen gesperrt worden. Zwei Stunden noch bis zu ihrem Tod.

Draußen koppeln Männer elf der Waggons ab und fahren sie durch ein Tor im Stacheldrahtzaun an eine Rampe. Dann gehen die Türen auf. »Los! Los!«, »Dalli,dalli!«, schreit ein SS-Mann in grauer Uniform auf Deutsch. Um ihn herum stehen Wachmänner mit Gewehren oder armlangen Peitschen aus Leder, mit denen sie die Menschen schlagen. Auch sie tragen Uniformen, schwarze oder braune, doch wenn sie miteinander sprechen, reden sie russisch oder ukrainisch. Es sind sogenannte Hilfswillige, Hiwis, Ukrainer zumeist, die, in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten, sich freiwillig gemeldet hatten, Dienst für die Nazis zu tun. Wobei freiwillig in diesem Fall nicht unbedingt freiwillig meint, denn etwa jeder zweite sowjetische Kriegsgefangene starb an Hunger oder Krankheit.

Unter diesen ukrainischen Hiwis soll auch einer sein, der Iwan heißt: Iwan Demjanjuk. Zumindest legt ein Dienstausweis das nahe, der 66 Jahre später in einem Gutachten des Bayerischen Landeskriminalamtes für echt gehalten wird und dessentwegen dieser Iwan Demjanjuk, der sich heute John nennt, nun vor Gericht steht. Laut dieses Ausweises ist er am 27. März 1943 nach Sobibór versetzt worden, in ein Lager, in dem rund zwanzig SS-Männer und 120 Hiwis nur für ein Ziel arbeiteten: die systematische Ermordung von Juden aus den Niederlanden, Frankreich, Deutschland und vor allem Polen.

Ob Demjanjuk an diesem 16. April 1943 eingeteilt war, die Menschen aus den Viehwaggons zu prügeln, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Was mit den meisten passiert ist und welche Rolle die ukrainischen Hiwis dabei gespielt haben, schon: Die Hiwis treiben die Gruppe eine gepflasterte Straße entlang ins sogenannte Vorlager, das auf den ersten Blick an ein Dorf erinnert: Links stehen ein paar Holzhäuschen, die Rasenflächen davor leuchten grün, die ersten Frühlingsblumen sprießen aus den Beeten.

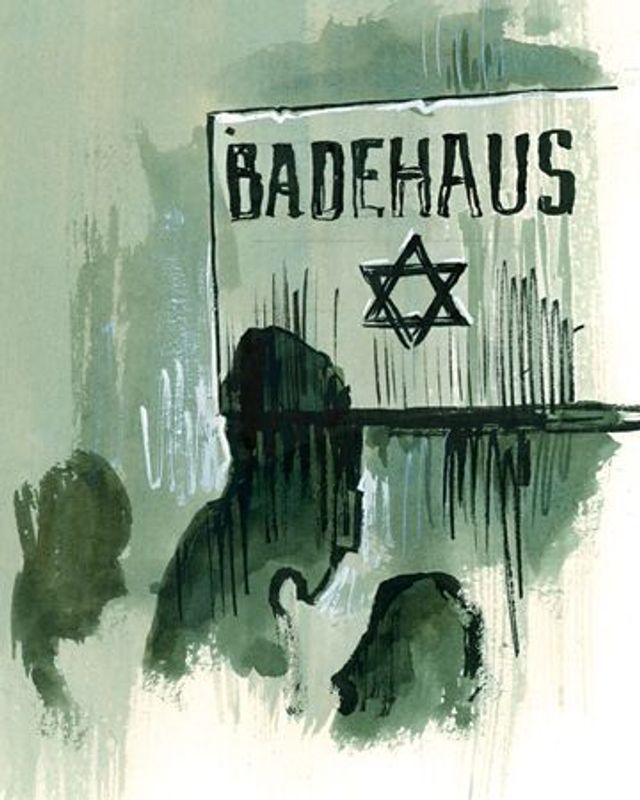

In einer Baracke werden den Menschen ihre Koffer und Wertsachen abgenommen, Männer und Frauen werden voneinander getrennt, sie müssen sich ausziehen, dann drängen die Hiwis die Nackten in den sogenannten Schlauch: ein von Stacheldraht begrenzter Pfad, der nach etwa 150 Metern vor einem steinernen Flachdachgebäude endet, an dem »Badehaus« steht. Drinnen zweigen sechs Kammern, vier mal vier Meter groß, von einem Korridor ab. Aus den Wänden ragen Duschbrausen. Wer nicht freiwillig in die Kammern geht, wird von den Hiwis hineingeprügelt.

Dann verschließen sie die Türen.

Ein 200-PS-starker Motor startet, dessen Abgase über Rohre in die Kammern fließen. Nach etwa zwanzig Minuten sind die Menschen erstickt. Hinausgetragen werden sie durch Klapptüren an der Außenseite des Gebäudes. Viele der Toten stehen noch, weil es in den Kammern zu eng zum Umfallen war. Bevor sie verbrannt werden, brechen jüdische Arbeitshäftlinge den Leichen die Goldzähne heraus und tasten After und Vagina nach versteckten Wertsachen ab. Das Krematorium erinnert an einen überdimensionalen Rost: ein paar Eisenbahnschienen, kreuzweise über das offene Feuer in einer Grube gelegt. Mit einem Teil der Asche werden die Blumenbeete im Vorlager gedüngt.

Der Hilfswillige Demjanjuk soll hier bis September 1943 gewesen sein, dann wird er in ein anderes Lager versetzt. Einen Monat später, am 14. Oktober, versuchen die jüdischen Häftlinge, die die Nazis aussortiert und zum Arbeiten gezwungen hatten, in Sobibór einen Aufstand. Sie töten zwölf SS-Männer, rund 300 Juden können fliehen, die meisten werden später aufgegriffen und erschossen. Die Nazis beschließen, das Lager abzureißen und den Boden zu planieren.

Majdanek, Polen, 1943

Die Aufstände in Sobibór und Warschau haben drastische Folgen: Wohl als Reaktion darauf ordnet SS-Chef Heinrich Himmler die »Aktion Erntefest« an, die der Abschluss der »Aktion Reinhardt« sein wird, jenes Plans, sämtliche Juden im besetzten Polen zu töten, es »judenfrei« zu machen, wie die Nazis sagen, jenes Plans, dem fast zwei Millionen Menschen zum Opfer fallen werden.

Die Vorbereitungen für das »Erntefest« beginnen in den letzten Oktobertagen auf einer Wiese hinter dem Konzentrationslager Majdanek bei Lublin: Die Wachen befehlen etwa 300 jüdischen Gefangenen, zickzackförmige Gräben auszuheben, drei Meter tief und anderthalb Meter breit. Die Wachen sagen, es seien Splittergräben, zum Schutz vor Luftangriffen. Tatsächlich werden die Gräben bald Gräber sein.

Am 2. November 1943 reisen verschiedene SS- und Polizeitruppen nach Majdanek. Auch die Kompanie, die Erich Steidtmann übernommen hat: die erste Kompanie des Polizeibataillons 101.

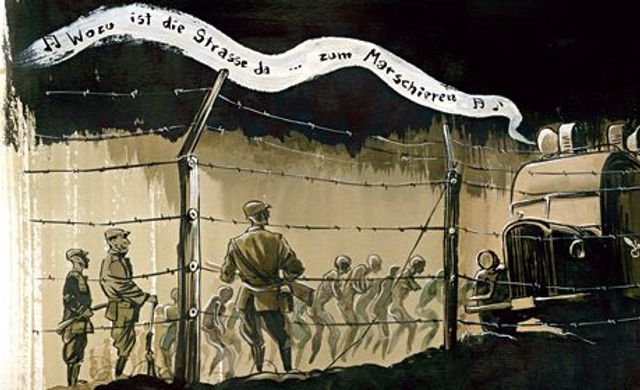

Das »Erntefest« beginnt am frühen Morgen des 3. November. Aus zwei Lautsprecherwagen dringt unentwegt laute Musik durch das Lager, ein Strauß-Walzer, ein Tango, der Heinz-Rühmann-Schlager Wozu Ist Die Straße Da? Zum Marschieren. In den kurzen Pausen zwischen den Liedern, wenn die Platten gewechselt werden, hört man die Maschinengewehrsalven noch deutlicher. Am Abend werden etwa 16 500 Juden tot sein, es ist eines der größten Massaker des gesamten Holocausts.

Der Historiker Christopher R. Browning wird 1992 in seinem Standardwerk über das Bataillon 101 zu dem Schluss kommen, dass die Männer des Bataillons an buchstäblich jeder Phase der Aktion »Erntefest« in Majdanek teilgenommen hätten. Nur geschossen haben sie nicht, dafür waren Spezialeinheiten gekommen.

Ein Mann aus Steidtmanns Kompanie wird später aussagen: »Von meinem Standpunkt konnte ich beobachten, wie von anderen Angehörigen unseres Bataillons die Juden nackend aus den Baracken herausgetrieben wurden … Mit Sicherheit erinnere ich, dass die nackten Juden direkt auf die Gruben zugetrieben wurden und sich dann regelrecht auf die bereits erschossenen Vorgänger legen mussten. Auf diese liegenden Opfer schoss der Schütze dann jeweils eine Salve ab.«

Am nächsten Tag fahren die Angehörigen des Polizeibataillons 101 weiter in ein anderes, rund 50 Kilometer entferntes Konzentrationslager, nach Poniatowa. Dort helfen sie dabei, weitere 14 000 Menschen hinzurichten.

Keiner der Männer des Polizeibataillons 101, das der Historiker Daniel Goldhagen »Völkermordkohorte« nennt, wird später wegen dieser 30 500-fachen Beihilfe zum Mord in Majdanek und Poniatowa verurteilt oder auch nur angeklagt werden.

Auch Erich Steidtmann nicht. Befragt zur »Aktion Erntefest«, wird er aussagen, er sei zu dieser Zeit im Urlaub gewesen. Steidtmann benennt dafür vier Zeugen, von denen keiner seine Behauptung bestätigen wird: Einer ist da, 1963, bereits tot. Einer ist verschollen. Einer kann sich nicht erinnern, ob Steidtmann Urlaub hatte. Der vierte Zeuge ist Steidtmanns damalige Freundin. Sie wird nicht befragt.

Außerdem gibt es einen Brief, den Erich Steidtmann am 31. Oktober 1943 an das Rasse- und Siedlungshauptamt schreibt, also drei Tage vor der »Aktion Erntefest«. Im Anschreiben setzt er neben das Datum nicht den Ort, wie bei gewöhnlichen Briefen üblich, sondern seine Feldpostnummer, 56048B, und »O.U.«, das Kürzel für »Ortsunterkunft«. Das war Vorschrift, damit der Feind aus abgefangener Feldpost nicht erfuhr, welche Einheit wo stationiert war. In einem beigefügten Formular trägt Steidtmann aber in die Zeile »jetziger Wohnsitz« ein: »Standort Lublin«.

Das kann eigentlich nur bedeuten: Erich Steidtmann ist an jenem 31. Oktober 1943 im Krieg, und zwar im Distrikt Lublin, bei seiner Kompanie, zwei Tage bevor diese nach Majdanek fährt. Trat er seinen Urlaub also in diesen beiden Tagen an? Der Historiker Christopher R. Browning, der beste Kenner des Bataillons 101, sagt dazu auf Nachfrage des SZ-Magazins: »Es ist natürlich vollkommen unglaubhaft, dass der Führer einer Kompanie in Lublin drei Tage vor dem ›Erntefest‹ abreisen sollte, gerade als seine Kompanie sich aufmacht, an einem großen Einsatz teilzunehmen.«

Obwohl die Ortsangabe des Briefes eindeutiges Indiz dafür ist, dass Erich Steidtmann als Kompanieführer an der Ermordung von 30 500 Juden beteiligt war, spielte sie in allen bisherigen Ermittlungen im Fall Steidtmann jedoch keine Rolle. Noch nicht.

Versteckspiel nach dem Krieg

1952 beginnt Iwan Demjanjuk sein neues Leben mit einer Lüge: Er wandert in die USA aus und gibt auf seinen Einreiseunterlagen an, von 1937 bis 1943 in Polen gelebt zu haben. Hätte er Ukraine geschrieben, hätte man ihn in die Sowjetunion abschieben können. Als Wohnort in Polen nennt er ausgerechnet das winzige Dorf Sobibór.

Nach 1945 war Demjanjuk in verschiedenen Lagern der Alliierten in Deutschland untergekommen, Lager für Menschen, die sich kriegsbedingt außerhalb ihrer Heimat aufhielten. Er hatte geheiratet und eine Tochter bekommen. In den USA nennt er sich John, arbeitet für Ford, 1958 erhält er die amerikanische Staatsbürgerschaft, seine Frau bekommt noch zwei Kinder, die Familie kauft sich ein Haus in Cleveland, Ohio, und besucht die ukrainisch-orthodoxe Kirche.

Die Vergangenheit scheint vergessen, Mitte der Siebzigerjahre holt sie John Demjanjuk trotzdem ein: Eine ukrainische Zeitung in New York macht in einem Artikel auf mutmaßliche ukrainische Nazi-Kollaborateure aufmerksam, die in den USA leben. Sein Name steht in dem Artikel. Außerdem wird in dem Text ein Hilfswilliger zitiert, der mit ihm in Sobibór gedient haben will.

Plötzlich steht John Demjanjuk in der Öffentlichkeit: Über ihn wird recherchiert, geschrieben und sein Foto gezeigt. In Israel glauben Überlebende des Holocausts ihn darauf zu erkennen. Allerdings sind es keine Überlebenden aus Sobibór, sondern aus Treblinka, und Demjanjuk, sagen sie, sei dort »Iwan der Schreckliche« gewesen, ein Hiwi, der Juden aus Spaß die Brüste und Ohren abgeschnitten hat.

Aus dem unauffälligen Fabrikarbeiter und Familienvater wird ein Schlächter des Dritten Reichs. 1986 schieben die USA Demjanjuk nach Israel ab, sein Prozess findet in einem Kinosaal statt und läuft live im Fernsehen. 1988 verurteilt ihn das Gericht zum Tode, obwohl Indizien wie sein Dienstausweis, auf dem als Einsatzort Sobibór steht, dagegen sprechen. Die Richter einigen sich jedoch darauf, dass Demjanjuk zwischen Sobibór und Treblinka gependelt sei. 1993 wird er wieder freigelassen, weil nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Akten aufgetaucht waren, die beweisen, dass »Iwan der Schreckliche« ein anderer war. Demjanjuk reist zurück in die USA. Vorerst.

Eine Frage der Ehre

Auch Erich Steidtmann baut sich nach dem Krieg eine bürgerliche Existenz auf, eine sehr deutsche Existenz: Er wird erst Polizist, dann Fahrlehrer; er tritt in die SPD ein, er zieht in einen Vorort von Hannover. Mit dem Krieg hat er schnell abgeschlossen: Aus dem Entnazifizierungsverfahren geht er 1949 als »entlastet« hervor, auch weil er – wie Demjanjuk – immer wieder lügt, wenn es um seine Rolle geht: Er sei nicht in die SS eingetreten, nicht in Lublin gewesen und Kompanieführer in Warschau nur bis 16. Januar 1943, also bereits nicht mehr zum Beginn der Morde und Deportationen am 18. Januar.

1963 wird Steidtmann zweimal von den deutschen Behörden zu seinem Kriegseinsatz vernommen, die Ermittlungen gegen ihn werden aber 1974 mangels Beweisen eingestellt. Nichts Ungewöhnliches zu dieser Zeit: Die westdeutsche Justiz ermittelte gegen mehr als 172 000 Personen wegen NS-Verbrechen. Nicht einmal 6600 wurden rechtskräftig verurteilt, und nur 182 davon wegen Mordes. Sechs Millionen ermordete Juden, und nur 182 deutsche Mörder. Unter denen, die freigesprochen wurden, sind auch fünf SS-Männer, die in Sobibór eingesetzt waren. Vorgesetzte von Hiwis wie John Demjanjuk.

Erich Steidtmann wäre nie wieder mit seiner Vergangenheit konfrontiert worden, hätte er nicht selbst damit angefangen: Am 4. Januar 2007 reicht er, 92-jährig, beim Berliner Landgericht Strafanzeige ein gegen die Autobiografie der 93-jährigen Lisl Urban, seine ehemalige Geliebte und die Mutter seiner Tochter, »wegen Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte, des Verdachts der Beleidigung, übler Nachrede u. Verleumdung durch Verbreitung in Buchform«.

Erich Steidtmann klagt gegen ein Buch, das eine Auflage von tausend Stück hat und in dem nicht ein einziges Mal sein Name steht: Die Autorin hat den SS-Mann in ihrem Buch anonymisiert. Aber das spielt keine Rolle. Erich Steidtmann geht es um seine Ehre, genauer gesagt: um seine Berufsehre als Berufsoffizier, so steht es in seiner Klageschrift. Er tobt sich durch die maschinengeschriebenen Bögen, eine »›angebliche Knutscherei‹ von Parkbank zu Parkbank« in Prag, wie von Lisl Urban im Buch erwähnt, sei »undenkbar für einen Hauptmann in Uniform zu jener Zeit«, er nennt die Autorin ein »Flittchen«, das nach nur »dreistündiger Bekanntschaft« schon mit ihm ins Bett sei, er schreibt »Männer genießen ›Flittchen‹, heiraten sie aber nicht«, er schimpft die gemeinsame Tochter ein »Kuckucksei«.

Und er erwähnt nebenbei, aber doch stolz, dass er Bataillonskommandant in Warschau gewesen sei. Und dass sein Bataillon »die äußere Absperrung des Ghettos zu gewährleisten« hatte. Das bedeutet: Steidtmann bewachte das Ghetto.

Auf dieses Bekenntnis stößt der Historiker Stefan Klemp im November 2007 bei der täglichen Internetrecherche, einige Zeitungen berichten über den skurrilen »braunen Rosenkrieg«. Die Polizei im Dritten Reich, das

ist Klemps Spezialgebiet, sein Buch Nicht ermittelt über Polizeibataillone und die Nachkriegsjustiz wird von anderen Historikern »der Klemp« genannt, es ist ein Standardwerk.

Seit einigen Jahren ist Klemp in Diensten des Simon Wiesenthal Centers; andere nennen ihn Nazi-Jäger, aber das hört er nicht gern, er findet, das klinge mehr nach schießen als nach recherchieren. Klemp findet Steidtmann schnell in den Datenbanken, als Hauptmann der Polizei, als SS-Hauptsturmführer, als Kompaniechef in Warschau. Er ruft den Verleger des Buches von Lisl Urban an, der mailt ihm Teile der Klageschrift. Er bittet das Bundesarchiv, in dem die meisten NS-Akten lagern, um Akteneinsicht, ebenso wie die Stasi-Unterlagenbehörde, in der all das liegt, was zuvor die Stasi an Nazi-Dokumenten gesammelt hatte. Er wird jetzt nicht mehr lockerlassen.

Er liest in Steidtmanns Vernehmungsschrift von 1963, dass dieser zugab, im Januar 1943 an einem Kampfeinsatz beteiligt gewesen zu sein, ein Einsatz, von dem Klemp weiß, dass er im Zuge der Judenvernichtung im Warschauer Ghetto stattfand. Außerdem findet Klemp jene Aussage eines Polizisten, wonach Steidtmann auch bei der Zerstörung des Ghettos im April/Mai 1943 dabei war. Das reicht ihm, der Anfangsverdacht sollte damit mehr als gegeben sein, denkt er.

Am 11. Dezember 2007 schreibt Klemp eine Mail an die Zentrale Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg, an deren stellvertretenden Leiter, Staatsanwalt Joachim Riedel, und regt offiziell an, im Fall Steidtmann noch einmal zu ermitteln. Klemp und Riedel kennen sich schon länger, der Kreis derer, die heute noch Nazi-Verbrechern nachspüren, ist ziemlich überschaubar geworden.

Am nächsten Tag holt sich Joachim Riedel die Akten des Falles Steidtmann in sein Eckzimmer, Raumnummer 129, im ersten Stock des ehemaligen Frauengefängnisses, in dem die Zentrale Stelle für NS-Verbrechen seit 1966 untergebracht ist. Er kennt den Fall Steidtmann, er hat ja Zeitung gelesen in den vergangenen Wochen: ein klagender Altnazi und eine Menge Medienrummel. Keine besonders verlockende Vorstellung für Riedel, der kurz vor der Pensionierung steht. Außerdem weiß er, dass die bisherigen Verfahren gegen Steidtmanns Einheiten

in Hamburg liefen, dass es also eine zuständige Staatsanwaltschaft gibt.

Natürlich könnte er jetzt umfassende Vorermittlungen anstellen. Er kann es aber auch lassen. Ob letztlich angeklagt wird, entscheidet sowieso nicht er, sondern die Hamburger Staatsanwaltschaft.

Joachim Riedel beschließt, die Akte Steidtmann nach Hamburg weiterzuleiten, »Durchläufer« nennt man solche Fälle. Er verfasst ein Abgabeschreiben und schickt es am 14. Dezember 2007 ab, nur drei Tage, nachdem ihn Stefan Klemp auf Steidtmann aufmerksam gemacht hatte.

Etwa acht Wochen später, Mitte Februar 2008, arbeitet Thomas Walther dreißig Meter den Flur entlang in Raum 109 am Schlusspunkt und Ausrufezeichen seiner Karriere. Auch Walther steht als Jurist und Ermittler für die Zentrale Stelle für NS-Verbrechen kurz vor der Pensionierung. Vor ein paar Tagen ist er bei Recherchen im Internet zufällig auf den Namen John Demjanjuk gestoßen, den Mann, der seit seinem Prozess in Israel weltberühmt ist und auf der Liste der meistgesuchten Nazi-Verbrecher des Simon Wiesenthal Centers auf Platz zwei steht. Die Amerikaner wollen ihn abermals abschieben und suchen ein Land, das ihn wegen seiner mutmaßlichen Taten in Sobibór vor Gericht stellt. Und Thomas Walther sucht nun einen Weg, der es möglich macht, dass dieses Land Deutschland ist.

Er fliegt nach Jerusalem und Washington, vergleicht die Transportlisten der Züge, die aus dem niederländischen Westerbork Juden nach Sobibór brachten, mit den Opferlisten der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Er kann insgesamt nachweisen, dass zwischen April und Juli 1943, einer Zeit, in der Demjanjuk in Sobibór gewesen sein soll, etwa 29 500 Menschen in das Vernichtungslager deportiert worden sind.

Mindestens 27 900 davon wurden getötet, so steht es später in der Anklageschrift, und rund 1990 Opfer sind deutsche Juden gewesen. Weil der Hilfswillige Demjanjuk darüber hinaus deutscher Amtsträger war, ist klar, dass ein deutsches Gericht zuständig sein kann für einen Mann, der niemals Deutscher war.

Dann entwickelt Walther eine Theorie, die es juristisch möglich machen soll, einen Mann zu verurteilen, dem man keine Einzeltat nachweisen kann – ein juristisches Novum in Deutschland. NS-Tätern musste bisher ein konkreter Mord oder die Beihilfe dazu bewiesen werden, dafür gibt es bei Demjanjuk aber weder Zeugen noch Beweise. Doch Walther argumentiert, dass im Vernichtungslager Sobibór das Verhältnis von Tätern zu Opfern dermaßen gegensätzlich gewesen sei – etwa 140 zu 27 900 –, dass jeder, auch jeder ukrainische Hilfswillige, in den Tötungsablauf von der Rampe bis zur Gaskammer eingebunden war.

Im November 2008, passend zum 50-jährigen Bestehen der Zentralen Stelle für NS-Verbrechen, präsentiert Thomas Walther die Ergebnisse seiner Recherche, mit dem Hinweis, dass man Demjanjuk nun endlich

den Prozess machen kann. Die Ermittlungsakten werden an die Staatsanwaltschaft München weitergereicht, weil Demjanjuks letzter Wohnort in Deutschland Anfang der Fünfzigerjahre im Münchner Gerichtsbezirk lag.

Staatsanwalt Hans-Joachim Lutz übernimmt den Fall. Auch Lutz fliegt noch einmal nach Israel und lässt sich in Polen von einem der Sobibór-Überlebenden den Ort zeigen, wo damals das Lager stand. Er sorgt dafür, dass vor Gericht Zeugen vernommen werden, ein 93-jähriger einstiger ukrainischer Hilfswilliger zum Beispiel, der mit Demjanjuk zusammen im KZ Dienst gehabt haben will. Allerdings nicht in Sobibór, sondern erst nach Demjanjuks Versetzung im Herbst 1943 in Flossenbürg. Zumindest widerlegt diese Aussage Demjanjuks eigene Angaben, zwischen 1942 und 1944 in deutscher Kriegsgefangenschaft gewesen zu sein. Das hatte er in den Achtzigerjahren während seines Prozesses in Israel ausgesagt.

Eines der wichtigsten Argumente der Staatsanwaltschaft für Demjanjuks Schuld ist aber nach wie vor sein Dienstausweis, Nummer 1393: Ein Indiz, kein unmittelbarer Beweis, das ist das Problem, Staatsanwalt Lutz weiß das. Er kennt sich aus mit den Verbrechen im Dritten Reich, in den vergangenen drei Jahren hat er mehr als fünfzig Verfahren gegen NS-Täter geführt. Er ist in München Sonderermittler für nationalsozialistische Gewaltverbrechen. Nur noch drei Staatsanwaltschaften in Deutschland haben eine solche Stelle. Nach sechs Monaten, im Juli 2009, schließt Lutz die Klageschrift gegen John Demjanjuk ab.

Das Problem: Keine konkrete Tat

Die Hannoveraner Oberstaatsanwältin Angelika Gresel ist weder Sonderermittlerin noch Spezialistin für NS-Verfahren, sie ist Leiterin der Abteilung 11 und damit verantwortlich für Pressesachen, Verfahren gegen Beamte und ausländerfeindliche Straftaten. Darunter fallen auch NS-Verbrechen, es sind aber nicht besonders viele Fälle gewesen, seit sie 2006 in diese Behörde kam. Nämlich einer. Steidtmann ist der zweite. Seine Akte landet im September 2008 in ihrem Büro im sechsten Stock des Hannoveraner Justizgebäudes – nach einem Umweg über die Staatsanwaltschaft Hamburg, die acht Monate braucht, um festzustellen, dass sie nicht zuständig ist.

Nur: Eine bibeldicke Akte wie im Fall von Erich Steidtmann, mit Dutzenden Zeugenaussagen, Einschätzungen von Staatsanwälten und Originaldokumenten, liest man nicht mal eben zwischendurch. Über Angelika Gresels Schreibtisch gehen aber Monat für Monat 150 bis 200 Verfahren. Nicht jedes muss sie eigenhändig bearbeiten, dafür hat sie ihre Dezernenten, aber sie muss auf alle einen Blick behalten.

Mit Steidtmann beschäftigt sie sich an den Abenden und am Wochenende.

Nachdem sie die Akte gelesen hat, ist sie skeptisch. Ihr fehlt eine konkrete Tat. Ein Mord oder eine Beihilfe zum Mord. Beides findet sie nicht in den Akten. Außerdem sind wohl kaum mehr Zeugen am Leben, die Beweislage dürfte nicht besser geworden sein seit den ersten Ermittlungen, und Angelika Gresel scheint vieles zu schwammig, zu zweifelhaft und nicht wirklich zu belegen. Und über Steidtmanns Behauptung, er sei zur Zeit der »Aktion Erntefest« auf Heimaturlaub

gewesen, urteilten 1974 die Ermittler: »Die Einlassung des Beschuldigten ist nicht zu widerlegen.«

Dem schließt sich Angelika Gresel an und stellt Ende Januar 2009 das Verfahren gegen Erich Steidtmann ein. Sie entwickelt keine Theorie, sie fliegt nicht durch die Welt, sie vernimmt keine Zeugen und sie verzichtet auch darauf, Erich Steidtmann zu vernehmen – »in Anbetracht seines hohen Alters«, wie sie der Zentralen Stelle für NS-Verbrechen schreibt. Obwohl Steidtmann kurz zuvor bewiesen hat, dass er sich für verhandlungsfähig hält: Er war ja selbst vor Gericht gegangen, gegen Lisl Urban.

München, 2009/2010

John Demjanjuk hält sich nicht für verhandlungsfähig, aber die Ärzte sagen, dass er es ist. Am 30. November beginnt sein Verfahren am Münchner Landgericht, und die halbe Welt ist angereist, dabei zuzusehen: Angehörige von Sobibór-Opfern und Holocaust-Überlebende, Journalisten aus den USA, Israel, den Niederlanden und Deutschland, die in den vergangenen Tagen unermüdlich vom »letzten großen NS-Prozess« geschrieben haben, stehen an diesem Morgen stundenlang vor dem Gerichtsgebäude Schlange: Der Saal A 101 ist mit seinen 136 Plätzen viel zu klein für diesen Andrang.

Während der ersten Prozesstage werden die Nebenkläger gehört: traurige, alte Menschen, aber mit entschlossenen Mienen, die ihre Familien in Sobibór verloren haben oder zu den wenigen gehören, die das

Lager überlebten. Fragt man sie in den Prozesspausen, warum sie die weite Reise nach München auf sich genommen haben, sagen sie, dass es ihnen wichtig gewesen sei, ihre Geschichte zu erzählen. Solange sie noch leben.

Und fragt man in den gleichen Pausen Schüler, die mit ihrer Klasse den Prozess besuchen, ob sie es richtig fänden, einen 90-jährigen Mann wie Demjanjuk vor Gericht zu stellen, sagen sie, dass es wichtig sei, die Täter zu bestrafen. Solange sie noch leben.

John Demjanjuk sagt vor Gericht nichts. Am Ende jedes Prozesstages wird er zurück nach Stadelheim gefahren, in seine Zelle mit dem Holzkreuz, zu seinem Zellennachbarn, der nur deutsch spricht, in seine Welt, in der niemand nach der Vergangenheit fragt. Eigentlich sollte über ihn im Mai geurteilt werden, doch nun sind schon Termine für September angesetzt. Wenn der Richter Demjanjuk schuldig spricht, wird es wohl kaum der »letzte große NS-Prozess« gewesen sein. Es werden bereits neue Verfahren geprüft, auch gegen Zeugen aus dem Demjanjuk-Prozess, die wie der Angeklagte Hilfswillige waren.

Und auch Erich Steidtmann wird sich wohl doch noch einmal mit all dem beschäftigen müssen, was damals war, im Warschauer Ghetto und auf der Wiese hinter dem KZ Majdanek: Aufgrund der Recherche des SZ-Magazins, die nahelegt, dass Steidtmann als Kompanieführer am »Erntefest«-Massaker beteiligt war, entscheidet Oberstaatsanwältin Angelika Gresel am 13. April 2010, die Ermittlungen wieder aufzunehmen.

Das Ortskürzel »O.U.« wird nun doch eine Rolle spielen. ---

Als die beiden Redakteure des SZ-Magazins Christoph Cadenbach, 30, und Bastian Obermayer, 32, für diese Geschichte Dutzende Dokumente aus den Archiven der Nachkriegsjustiz lasen, waren sie immer wieder erstaunt, wie dreist die Täter damals logen und wie gern die Ermittler bereit waren, selbst den krudesten Erklärungen zu folgen. In einem Fall behaupteten 13 Männer derselben Kompanie, sie seien nur als Köche dabei gewesen. Die Kompanie hatte drei Köche. Außerdem erfuhren Cadenbach und Obermayer, dass die alten Kameradschaften noch immer bestehen: Ein Ermittler erzählte ihnen, dass sich greise Mitglieder derselben Einheit immer noch telefonisch absprechen, wenn sie vor Gericht aussagen sollen. Der Ermittler hatte die Telefone der alten Männer überwacht.

Wer sich in das Innenleben solcher Prozesse vertiefen will, dem sei Stefan Klemps Buch Nicht ermittelt empfohlen sowie Christopher R. Brownings Ganz normale Männer, das zeigt, wie aus gewöhnlichen Menschen Massenmörder wurden. Wer sich noch weiter für das Warschauer Ghetto interessiert, sollte Der Ghetto-Aufstand von Wolfgang Scheffler und Helge Grabitz lesen, die eindrucksvolle Augenzeugenberichte und Zeugenaussagen von Opfern und Tätern zusammengetragen haben.

Sehr lesenswert sind auch die beiden Bücher Vernichtungslager Sobibór von Jules Schelvis und Nur die Schatten bleiben von Thomas Blatt, die beide Sobibór überlebten und im Demjanjuk-Prozess als Nebenkläger auftreten. Jeder, der sich für dieses Thema interressiert, sollte aber auf jeden Fall den Demjanjuk-Prozess in München besuchen, der noch bis mindestens September 2010 läuft. "Besser als jedes Geschichtsseminar", sagt Cadenbach, der den Prozess in den letzten Wochen verfolgte.

Fotos: Mauritius; Interpress / Wazawa, Yad Vashem; Lisl Urban / Dingsda Verlag