SZ-Magazin: Herr Hoghe, wann merkten Sie, dass mit Ihrem Körper etwas nicht stimmt?

Raimund Hoghe: Es gab keinen bestimmten Moment. Als ich fünf oder sechs war, hieß es immer, ich sei sehr zart und zu klein für mein Alter. Und da war etwas, was man noch kaum sah: eine leichte Krümmung der Wirbelsäule. Sie wurde stärker und stärker, und der Buckel trat hervor. Meine Mutter sagte, in weiten Pullovern falle er kaum auf. Das Wort Buckel sprach sie nie aus. Sie nannte ihn nur meinen Rücken.

Was sagten die Ärzte?

Dass man da wenig tun könne. Sie verschrieben Massagen und Gymnastik. Meine Angst war, in ein Heim wie Bethel gesteckt zu werden. Oder dass man mich operieren würde und ich in so ein Streckding käme. In einer Klinik meinten die Ärzte, man könne mich vielleicht wieder gerade bekommen, wenn ich ein, zwei Jahre im Gipsverband läge. Meine Mutter sagte Nein. Lieber diesen Rücken als das. Ich bin dann jedes Jahr für sechs Wochen nach Norderney zur Kur geschickt worden. Die Stadt Wuppertal hatte da ein Kindererholungsheim. Die zweistündige Mittagsruhe musste im Bett verbracht werden, auf dem Rücken liegend, mit geschlossenen Augen und schweigend. Zu hören waren nur die Schritte der Aufseherin, die im Gang vor den Zimmern patrouillierte.

Gab es später Therapieversuche?

Vom Rücken wurde ein Gipsabdruck gemacht, in den ich mich jeden Abend legen musste. Er wurde mit zwei handbreiten Riemen über Brust und Bauch geschlossen. Das sollte bewirken, dass die Verkrümmung nicht stärker wird. Alle zwei Jahre wurde ich in der Praxis eines Orthopäden ausgezogen auf ein Tuch aus Gummi gelegt. Der angerührte Gips wurde auf meinen Rücken gestrichen, um einen neuen Abdruck zu machen. Dann gab es auch noch ein Korsett. Es war aus Eisen, Leder und Stoff und wurde vorn mit Schnüren zusammengezogen. Das habe ich aber nicht getragen. Ich wurde wund davon, und der Geruch des Leders ekelte mich.

Wie groß sind Sie?

Ich habe mich schon dreißig Jahre nicht mehr gemessen. Beim letzten Mal war ich 1,54. Inzwischen bin ich möglicherweise zwei Zentimeter kleiner, aber das interessiert mich nicht. Mein Anderssein war auch kein Schock, eher ein langsamer Prozess. Meine Mutter gab mir immer das Gefühl, ich sei liebenswert und kein armes, behindertes Kind, das vor allem Mitleid verdiene. Ich musste ihrer Liebe nie hinterherlaufen.

Sie sind das uneheliche Kind einer Näherin, die in ärmlichen Verhältnissen lebte und sich zeitlebens nach dem Kindsvater sehnte, der sie sitzengelassen hatte.

Meine Mutter war eine Horváth-Figur, wie die Elisabeth in Glaube Liebe Hoffnung, die immer wieder sagt: »Aber ich lasse den Kopf nicht hängen.« Obwohl wir in Wuppertal in einer Zweizimmerwohnung ohne Toilette lebten, war meine Mutter stolz und selbstbewusst und hatte einen Glücksanspruch, der für eine Frau ihrer Zeit ungewöhnlich war. Als sie schwanger war, sprach ihr Vater erst mal nicht mehr mit ihr, und die Verwandten distanzierten sich, aber nichts konnte sie davon abbringen, dieses Kind zu bekommen. Mein Vater schickte ihr Geldüberweisungen, die auf der Rückseite manchmal mit »Frdl. Grüße Franz« unterzeichnet waren, oder Briefe, die mit der Wendung endeten: »N.B. Dir liebe Irmhild wünsche ich auch weiterhin vor allem Gesundheit.« Weihnachten, Ostern und am Muttertag bekam sie so eine aufklappbare Grußkarte. Dennoch verteidigte sie ihre Liebe, zwanzig Jahre lang, unbeirrt und gegen jeden. Er sei nicht schlecht, nur zu weich für dieses Leben. Das müsse man verstehen. Für ihn würde sie sogar Steine klopfen gehen. Obwohl Jahre vergangen waren, seit er sie das letzte Mal berührt hatte, unternahm sie nie den Versuch, ihn zu vergessen. Dass sie immer auf ihn warten würde, war keine Frage. Über ihre Einsamkeit sprach sie nie.

Haben Sie Ihren Vater je zu Gesicht bekommen?

Bewusst nur einmal. Da war ich vielleicht drei oder vier Jahre alt. Ich sehe ihn, wie er die Treppe unseres Mietshauses hinunterging. Die Sehnsucht und Angst, dass der Fremde eines Tages wiederkäme, behielt ich für mich.

Hat Ihre Mutter mit Ihnen über Ihren Vater gesprochen?

Nie. Das war gegenseitig. Wenn diese Klappkarten kamen, tat ich, als wüsste ich nicht, wer der Absender sei. Sie fühlte vielleicht Scham, und ich hatte diese Scheu, nach dem Vater zu fragen. In der Schule habe ich erzählt, mein Vater sei früh gestorben. Das war in den Fünfzigerjahren die Standardformulierung, wenn der Vater nicht da war.

Hatten Sie nach dem Tod Ihrer Mutter den Impuls, Ihren Vater ausfindig zu machen?

Nein. Ich ging noch zur Schule, als meine Mutter starb. Er musste also weiter Alimente zahlen. Jeden Monat überwies er mir achtzig Mark. Das war der einzige Kontakt, den wir hatten. Ich hasse ihn nicht und habe ihn auch nie vermisst. Er ist einfach eine fremde Person für mich. Ich spürte auch nie die Sehnsucht, das zu haben, was man eine eigene Familie nennt.

Wurden Sie in der Schule gehänselt?

Nein, ich fühlte mich akzeptiert. Auf der Straße wurde vielleicht mal geguckt, aber das war’s dann auch schon. Wir spielten noch in den Ruinen, und Männer kamen aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Es gab Wichtigeres, als sich über einen kleinen Jungen mit Buckel zu mokieren. Mit der Pubertät wurde ich sehr schweigsam. In Gesellschaften oder mit Schulkameraden fühlte ich mich oft sprachlos.

Als Sie 14 wurden, bat Ihre Mutter den Klassenlehrer, Ihnen mit passenden Worten das für 9,80 Mark gekaufte Aufklärungsbuch Vom Knaben zum Mann zu überreichen, weil sie als Frau bei diesem Thema Probleme hätte. Im Kapitel »Verirrungen des Geschlechtslebens« stand unter Punkt drei: »Homosexualität«.

Sprechen konnte man darüber nicht. Meine Mutter klebte die Seiten der Aufklärungsserien in Stern und Jasmin zu. Was dort stehe, müsse ich noch nicht wissen. Das sei Schmutz und würde mir nur schaden. Einmal kam sie ins Wohnzimmer, als ich ein Foto auf dem Starkalender der Film Revue küsste. Das Bild zeigte Rock Hudson. Da war sie außer sich. Ich sagte, der Kuss habe nichts zu bedeuten. Was ich geküsst hätte, sei ja nur Papier gewesen.

Ahnte Ihre Mutter, dass Sie schwul sind?

Das weiß ich nicht. Ich war ein Spätentwickler, und als meine Mutter mit 54 Jahren starb, war ich erst 17. Behinderten wurde sowieso keine Sexualität zugestanden, man betrachtete sie als geschlechtslose Wesen. So musste man sich keine Gedanken machen und überließ es den Betroffenen, irgendwie mit ihrer Sexualität klarzukommen.

Schon als Schüler wollten Sie Theater spielen. Was trieb Sie auf die Bühne?

Die Sehnsucht nach anderen Menschen. Ich fühlte mich wahnsinnig allein. In Kinos, die Roxy und Astoria hießen, hatte ich mir schon als Kind mit meinem Großvater Schlagerfilme mit Heidi Brühl, Caterina Valente und Freddy Quinn angesehen. Das Theater erschien mir als Verlängerung dieser Traumwelten. Meine Mutter hatte ein Abonnement für das Theater in Wuppertal, das in den Sechzigerjahren eine der besten deutschen Bühnen war. Als in der Zeitung Statisten für eine Räuber-Aufführung gesucht wurden, machte meine Mutter mir Mut, mich zu melden. Ich tat es und wurde abgelehnt. Ich sei zu klein. Ein halbes Jahr später durfte ich in Shakespeares Komödie der Irrungen auftreten, als buckliger Schneider. Das Rumpelstilzchen hatte ich schon in der Schule gespielt.

Nach der Höheren Handelsschule volontierten Sie bei der Westdeutschen Rundschau.

Meine Nervosität war groß. Ich hatte oft eine Scheu, Fragen zu stellen, aber meine Sprachlosigkeit machte mich auch zu einem guten Zuhörer. Man kann aus einer Schwäche eine Stärke machen.

Mit 24 Jahren schon bekamen Sie für eine Reportage-Serie über Bethel den Theodor-Wolff-Preis. Als freier Autor der Zeit porträtierten Sie dann zwanzig Jahre lang Menschen am Rand und Ausgegrenzte, Toilettenfrauen, Prostituierte, Aidskranke, Analphabeten, aber auch Idole aller Art wie Trude Herr, Rex Gildo, die Kessler-Zwillinge, Hildegard Knef, Bruno Ganz und Peter Handke. Wie reagierten die auf Sie?

Einige waren erst einmal irritiert. Sie wussten ja nicht, wie ich aussehe, und wenn die Zeit kommt, erwartet man nicht unbedingt einen behinderten Journalisten, der auch noch schüchtern ist. Bei den Stars hat mir die Behinderung geholfen. Der Schutzwall verlor sich, und das Interview wurde zum Gespräch. Ich gab ihnen, den Prominenten, das Gefühl, dass ich über sie schrieb, weil ich in ihnen auch etwas von mir fand. Außerdem kam bei mir niemand in diese Konkurrenzsituation: Wer von uns ist schöner, größer, stärker?

Aus Reportagen wurden Bücher, weitere Preise folgten. Dennoch begannen Sie 1980 eine ganz andere Karriere und wurden Tanztheater-Dramaturg bei Pina Bausch.

1979 schrieb ich für Theater heute ein Porträt über sie. Ich blieb zehn Jahre bei Pina, und sie wurde für mich so etwas wie eine Schwester. Sie kam genau wie ich aus einfachen Verhältnissen und hatte auch nur die Volksschule besucht. Es war eine andere Pina Bausch als die Frau auf dem Heiligenbildchen, das da seit zwanzig Jahren vom Feuilleton gepinselt wird. Pina war keine Mutter Teresa und auch keine entrückte, verzückte Heilige. Sie war sehr sensibel und äußerst verletzbar. Und sie sprach über die Liebe wie kein anderer Choreograf oder Regisseur jener Jahre. Diese heutige Marienverehrung ist mir fremd.

Zum Nimbus von Pina Bausch gehörte ihr Schweigen.

Nach meinem Empfinden wurde das irgendwann zur Attitüde. Sie konnte sich sehr gut artikulieren, wenn sie wollte.

Wie nah waren Sie sich?

Wir interessierten uns für die gleichen Sachen und verstanden uns auch ohne Worte. Als ihr Lebensgefährte Rolf Borzik mit 35 Jahren an Leukämie starb, bat sie mich, auf der Trauerfeier zu sprechen. Als ich in der Friedhofskapelle hörte, Rolf sei im Nebenraum offen aufgebahrt, hatte ich Angst, ihn so zu sehen. Ich wollte da nicht rein. Sie nahm mich beiseite und sagte, ich müsse keine Angst haben. Sie war jemand, der mir immer wieder die Angst nahm und das Gefühl gab, dass ich akzeptiert bin und nicht hässlich. »Du bist schön«, hat sie einmal nach einer Probe gesagt.

Wie sind Sie nach zehn Jahren auseinandergegangen?

Ohne Streit. Aber Pina konnte wohl nicht akzeptieren, dass ich meinen eigenen Weg suchte, ohne sie. Wenn man ihr Tanztheater verließ, war man für sie tot. Das war für sie so etwas wie Liebesentzug, das konnte sie nicht ertragen. Sie wollte immer von allen geliebt werden, die in ihrer Nähe waren. Wer sich entfernte, bekam zu spüren, dass die liebe Pina auch sehr kalt und abweisend sein konnte – um es vorsichtig auszudrücken. Oder, um es mit einem Fassbinder-Titel zu sagen: Liebe ist kälter als der Tod.

Hat sie sich später Ihre Arbeiten angesehen?

Nein. Ich bin noch einige Jahre zu ihren Vorstellungen nach Wuppertal gefahren, aber irgendwann hat mich das nicht mehr interessiert. Ich kam mir vor wie in einem Museum, aber in einem Museum, in dem nur Kopien ausgestellt werden. In ihrem geschlossenen Kokon verkörperten einige mit dreißig die gleichen Rollen wie mit sechzig. Es sollte etwas konserviert werden, was man nicht konservieren kann, denn Theater spielt jetzt, in diesem Moment.

»Es gibt eine Schönheit, die nichts mit Makellosigkeit zu tun hat. Für mich sind Menschen dann schön, wenn sie im Einklang mit sich sind und sich so akzeptieren können, wie sie sind.«

Nach Ihrem Weggang inszenierten Sie zunächst Stücke für Tänzer. 1994 zog es Sie selbst auf die Bühne. Da waren Sie Mitte vierzig.

Mein erstes Solo Meinwärts entstand in einer Zeit, als sehr viele Leute an Aids gestorben sind, Freunde von mir, aber auch Künstler wie Robert Mapplethorpe, Keith Haring, Hervé Guibert, Rudolf Nurejew und Dominique Bagouet. Statt einen Tänzer vorzuschicken und ihm mein politisches Statement auf den Körper zu schreiben, wollte ich es selbst sagen. In meinem Kopf hatte sich ein Zitat von Pasolini festgesetzt: »Den Körper in den Kampf werfen.«

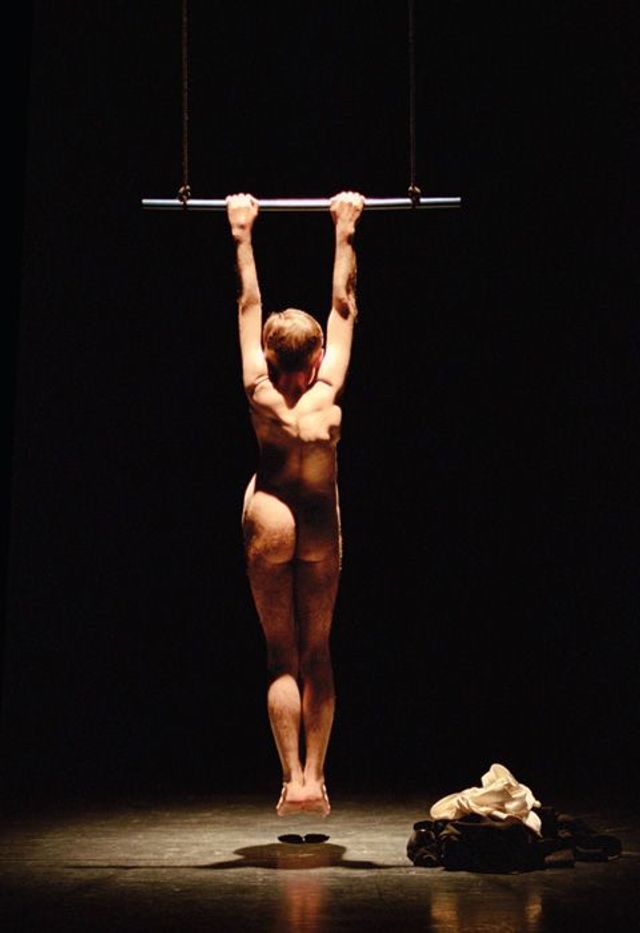

In Meinwärts hingen Sie nackt an einem Trapez. Ein Tabubruch, denn Tanz gilt gemeinhin als Kunst schöner Körper.

In den ersten Aufführungen war nur mein Oberkörper frei. Bei einer Aufführung in London war ich zum ersten Mal komplett nackt, aber die Zuschauer sahen mich nur von hinten. Ich zeigte das, wovor ich immer zurückgeschreckt bin, es zu zeigen: meinen Buckel.

Einige Kritiker werfen Ihnen vor, Victim Art zu betreiben, Opferkunst.

Sollen sie. Ich mache meine Arbeit auch, um kein Victim zu sein. Ich präsentiere mich auf der Bühne nie als Opfer. In meinen Stücken liegt am Ende auch niemand am Boden. Ich trete auch nicht im Kontext Behindertentheater auf. Meine Behinderung gehört zu mir, sie ist aber nicht das Thema, das mich als Künstler beschäftigt.

Ist Tanzen für Sie Therapie?

Nein. Ich kann meinen Körper auf der Bühne zeigen, es ist aber etwas anderes, ihn im Schwimmbad oder am Strand zu zeigen. Da fehlen die Kunstform und der Theaterraum als Schutz. Auf der Bühne kann ich den Blick der Zuschauer dirigieren. Da ich alle Proben und Vorstellungen filmen lasse, kenne ich das Bild, das die Leute sehen, und weiß, wie es wirkt. Ich weiß auch, wann ich meinen Körper und seine Deformation schön finden kann. Ich will mit meinem Körper ja nicht schockieren. In meinen Stücken geht es nicht um den Schock, sondern um die Schönheit – obwohl die manchmal auch schockieren kann.

Kann man in einem Buckel Schönheit entdecken?

Ja, denn es gibt eine Schönheit, die nichts mit Makellosigkeit zu tun hat. Für mich sind Menschen dann schön, wenn sie im Einklang mit sich sind und sich so akzeptieren können, wie sie sind. Wenn die innere Verbindung stimmt, ist etwas schön. Fehlt sie, macht einen das hässlich. In meinem Stück »Boléro Variations« sind wir am Ende fünf Männer mit freiem Oberkörper und ziehen mit unseren Armen Kreise auf den Boden. Dabei sieht man unsere Gesichter nicht, aber unsere nackten Rücken. Ein Kritiker schrieb: »Die anderen vier kommen einem vor, als ob ihnen etwas fehlen würde.«

Ist es vielleicht die höchste Form von Eitelkeit, seinen Buckel vor Publikum zu entblößen?

Es ist okay für mich, wenn jemand das so sieht. Unverständlich sind mir nur die Aggressionen, die ich bei einigen Leuten hervorrufe, vor allem in Deutschland. Warum darf ich mich nicht auf der Bühne zeigen? Was macht die Leute so wütend? Es ist ein formal strenges Bild, das die Leute sehen: Ein Körper wird als Landschaft gezeigt. Ich springe ja nicht als Freak rum, um einen exhibitionistischen Drang auszuleben. Es geht auch nicht um meinen Körper, der ist nur stellvertretend da. Nach einer Vorstellung von Meinwärts in London kam eine junge Kurdin auf mich zu und meinte, ich hätte in dem Stück auch über die Geschichte der Kurden gesprochen. Meine Stücke sind nicht autobiografisch, sondern Meditationen über Sehnsucht und Angst, Liebe und Trauer, Vergessen und Erinnern, Schmerz und Schönheit.

Das Tanztheater ist eine Welt schöner Menschen. Reizt Sie das? Regt Sie das auf?

Je schöner die Leute, umso besser komme ich mit ihnen klar. Ich bin von lauter gutaussehenden Menschen umgeben, und auch die Tänzer, mit denen ich arbeite, sind sehr schöne Gestalten. Bei Leuten, die Probleme mit ihrem Äußeren haben, ist es eher schwierig. Sie projizieren ihren eigenen Mangel oder ihre eigene Unsicherheit auf mich und kriegen es nicht zusammen, dass ich mich nicht so fühle, wie sie denken, dass ich mich fühlen müsste. Sie meinen, dass ich mit meiner Behinderung unglücklich sein muss und mich danach sehne, einen makellosen Körper zu haben. Damit kann ich nicht dienen. Diese Sehnsucht habe ich schon lange nicht mehr.

Sie haben sich kürzlich mit dem Model Laetitia Casta darüber unterhalten, wie man durch Blicke definiert wird. Zu welchen Ergebnissen sind Sie gekommen?

Wir haben völlig verschiedene Biografien und sind einander doch nicht fremd. Hätten wir uns nach den Vorstellungen und Erwartungen der Leute gerichtet, hätte sich Laetitia nach ihrer Supermodel-Karriere nicht als ernsthafte Schauspielerin etabliert, und ich würde mich heute nicht als Tänzer auf der Bühne behaupten. Was ich bei der ersten Begegnung mit ihr irritierend und zugleich toll fand, war, dass sie keine gerichteten Zähne hat. Das gibt es ja eigentlich nicht mehr. Wer es sich nur eben leisten kann, präsentiert heute ein makelloses Gebiss. Sie tut das nicht – und ist trotzdem oder gerade deshalb eine besonders schöne Frau.

Casta will einen Film mit Ihnen drehen. Was ist das für ein Projekt?

Sie hat eine Carte blanche für eine Filmproduktion bekommen und plant, mit Choreografen aus verschiedenen Ländern einen Kinofilm zwischen Fiktion und Dokumentation zu realisieren. Einer der Choreografen soll ich sein. Sie hat meine Arbeiten gesehen und war offensichtlich beeindruckt davon.

Die Frankfurter Rundschau titelte über Sie: »Ein krummer Rücken kann auch entzücken.« Was denken Sie, wenn Sie so etwas lesen?

Das ist dumm, einfach nur dumm. Deutsche Provinzialität, immer wieder.

Was halten Sie von der populären Empfehlung, einer Behinderung mit Humor und Selbstironie zu begegnen?

Früher war ich oft ironisch, allerdings aus einer Unsicherheit heraus. Heute habe ich mehr Distanz zu mir und versuche nicht, mich hinter ironischen Bemerkungen zu verstecken.

Machen Sie Witze über Ihren Buckel?

Dafür gibt es keinen Grund. Machen Sie Witze über Ihren Rücken?

Schauen Sie sich gern Sport an?

Ja. Ich bin ein großer Eiskunstlauf-Fan, ich verehre Jewgeni Pljuschtschenko. Auf dem Eis sind Dinge möglich, von denen Tänzer nur träumen können.

Träumen Sie im Schlaf davon, einen makellosen Körper zu haben?

Nein, auch nicht, wenn ich wach bin. Weil ich keine Schmerzen habe, vergesse ich den Körper sehr oft. Nur der Blick der anderen erinnert mich daran, dass ich anders bin als andere.

Bei einem Behindertenkongress in Oslo ist Ihnen einmal ein sogenannter Elefantenmensch begegnet. Wie haben Sie auf diesen Anblick reagiert?

Die Frau war Pianistin und spielte klassische Musik. Zuerst dachte ich, ich kann da nicht hingucken. Es dauerte einen Tag, bis ich ihr ins Gesicht blicken konnte. Es sah aus, als wäre das Innere des Körpers nach außen gekehrt. Sie strahlte aber eine Schönheit und eine Würde aus, die mich umgehauen hat.

Stimmt es, dass Sie nie in die Ferien fahren?

Ja. Ich gastiere überall auf der Welt, einen schöneren Urlaub kann ich mir nicht wünschen. Ich lebe in Düsseldorf. Mein Urlaub ist, in dieser Stadt für ein paar Tage in ein Hotel zu gehen. Ich muss keine Reise buchen und habe nicht das Gefühl, etwas Spannendes zu verpassen, wenn ich mein Zimmer nicht verlasse. Ich lese, höre Musik oder verabrede mich mit Freunden in der Lobby. Diese Art Urlaub kann ich jedem nur empfehlen, vorausgesetzt, das Hotel ist schön.

Bei welcher Person geraten Sie in Versuchung, noch einmal als Journalist ein Porträt zu schreiben?

Bei Frau Klessa. Das ist eine Frau von 89 Jahren, die hier um die Ecke einen kleinen Laden hat, in dem sie Zeitungen, Zigaretten, Kerzen und Kurzwaren verkauft und Wäsche zum Mangeln, Kleidung für die Reinigung und Schuhreparaturen annimmt. Sie steht da jeden Montag bis Freitag von halb sechs am Morgen bis halb sieben am Abend. Samstags schließt sie schon um halb eins, weil sie dann zum Friseur will. Wenn ich ihr etwas zur Reinigung bringe, weiß sie auch noch nach zwei Wochen ganz genau, was ich gebracht habe, Abholzettel gibt’s bei ihr nicht. Sie macht keinen Urlaub, und Feiertage langweilen sie. Frau Klessa ist unglaublich offen und interessiert, und sie klagt nie über etwas. Sie steht in ihrem Laden und will das bis zu ihrem Ende tun. Sie ist eines meiner Vorbilder, und ich bewundere ihre Kraft, ihr Leben so zu leben, wie sie es will.

-

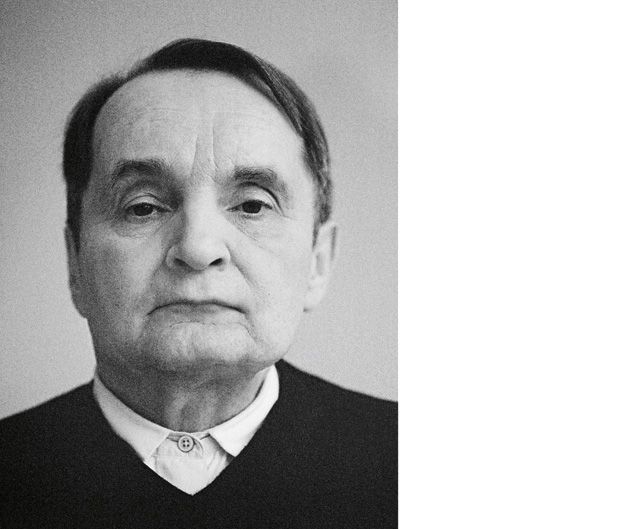

Raimund Hoghe

Die Mutter, ab 1944 Witwe, war Näherin. Ihr unehelicher Sohn Raimund, 1949 in Wuppertal geboren, begann mit 16 ein Zeitungsvolontariat. Nach einer preisgekrönten Reportageserie über die Behinderteneinrichtung Bethel wurde die »Zeit« auf Hoghe aufmerksam und ließ ihn Außenseiter porträtieren sowie Stars aus Kultur und Unterhaltung. Ab 1980 war Hoghe zehn Jahre lang Dramaturg bei Pina Bausch. 1990 stand er erstmals als Tänzer auf der Bühne, vier Jahre später zeigte er sein erstes Solostück »Meinwärts«, eine Hommage an den jüdischen Tenor Joseph Schmidt, der auf der Flucht vor den Nationalsozialisten in einem Internierungslager in der Schweiz starb. Zurzeit tourt Hoghe mit seinen Stücken »Quartet« und »L’Après-midi« durch Europa.

(Fotos: Eva Baales c/o brigitta-horvath.com)

Fotos: Eva Baales