SZ-Magazin: Vor unserem Gespräch haben Sie an der Deutschen Oper Berlin das Bühnenbild für Frank Castorfs Inszenierung von La forza del destino begutachtet, an dem Sie zwei Jahre lang gearbeitet hatten. Sind Sie zufrieden?

Aleksandar Denić: Die technische Probe ist meine persönliche Premiere, alle Einzelteile kommen zusammen, und ich erkenne das ganze Spektrum dessen, was wir geschaffen haben. Nach so einem langen Prozess, der ja immer mehrere Monate dauert, bin ich glücklich, wie alles aussieht. Aber es gehört zu meinem Charakter, dass ich immer mehr möchte. Wenn die Mitarbeiter kurz vor Schluss müde sind, versuche ich, ihre Energie zu wecken, und sage: »Leute, das ist sehr gut – jetzt lasst es uns brillant machen!«

Was wollen Sie diesmal verändern?

Zum Bühnenbild gehört eine Kathedrale, die der aus dem Film Der Pate nachempfunden ist – Italien, Kirche, Mafia, das passt zu Verdi. Sie muss ordentlicher nachgestrichen werden. Am Ende geht es eigentlich immer um Malerarbeit. In der sogenannten modernen Zeit, in der wir leben, geht uns das schöne Handwerk verloren. Die jungen Leute am Theater entfernen sich davon, weil sie meistens moderne Bühnenbilder gestalten, für die man keine besonderen Fähigkeiten braucht. Ich sehe Maler als Künstler, gleichzeitig sind sie mein Werkzeug. Sie müssen meine Ideen in ihren Köpfe transformieren, deshalb unterhalte ich mich lange mit ihnen.

Ihre Drehbühnen versammeln viele Szenen auf einmal, sie haben kein Zentrum, keinen Anfang und kein Ende. Womit beginnen Sie, wenn Sie eine solche Welt bauen?

Ich muss herausfinden, wohin es geht. Ich lese das Skript, den Roman oder das Libretto, ich höre die Musik und überlege: In welche Welt kann ich das einbetten? Besonders wenn ich mit Frank arbeite, habe ich diese Freiheit: Ich schaffe eine Welt, werfe ihn hinein, und er muss kämpfen, um zu überleben. Würde ich einen Mars bauen, müsste Frank auf dem Mars überleben. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber mit seinen schönen Ideen und seiner Fantasie schafft er es immer.

Das Drama Baal von Bertolt Brecht haben Sie 2015 von einem bayerischen Wald in den Vietnamkrieg versetzt, auf der Bühne des Residenztheaters in München stand ein echter US-Army-Hubschrauber. Wie kommen Ihnen solche Assoziationen?

Wir sitzen zusammen beim Essen, und ich sage intuitiv: »Weißt du was, ich glaube, dass Baal im Herzen ein Rocker ist. Er ist kein Raver, er ist Rocker.« Dann sagt Frank, Rock sei in den Sechzigern und Siebzigern am besten gewesen. Und schon ist es klar: Wir gehen in die Welt von Vietnam, denn Rock war zu dieser Zeit auf eine politische Art sehr wichtig, viele junge Menschen glaubten an die Songtexte. Dann baue ich Saigon und so weiter.

Es heißt, Sie zeichnen alle Entwürfe von Hand.

Zuerst mache ich schnelle, einfache Skizzen. Später fertige ich mit meinem Team die richtigen Skizzen an. Manchmal machen wir sogar Animationen, die wir uns am Computer ansehen können, als säßen wir im Publikum. Am Ende bauen wir ein architektonisches Modell. So bleibt kein Raum für Missverständnisse.

Wie viele Handwerker brauchen Sie, um eine Drehbühne zu verwirklichen?

Das weiß ich nicht. Ich stelle meine Ideen den technischen Leitern im Theater vor, sie delegieren die Arbeit weiter. Wenn ich nach Monaten wieder reinspaziere, sind immer sehr nette junge Maler und Bildhauer am Werk und setzen meine Ideen um.

Sie sind 1963 geboren und im damaligen Jugoslawien aufgewachsen, Ihr Vater und Ihr Großvater waren Architekten. Wann taten Sie zum ersten Mal etwas als Künstler?

Kunst war für mich schon als kleiner Junge so selbstverständlich wie mein Eishockeytraining, und das nicht nur wegen der Männer in der Familie: Meine Mutter hatte sich als Mädchen eine Zukunft als Malerin erträumt und wurde nur Pathologin, weil ihr Vater sich das wünschte. Ich erinnere mich, wie sie aus medizinischen Büchern Abbildungen abzeichnete – sie waren so exakt und gut! Ich habe dasMalen und Zeichnen deshalb nie als ein besonderes Talent von mir gesehen, es gehörte zur alltäglichen Kommunikation. Wenn meine Eltern wütend waren und nicht mit mir sprechen wollten, malten sie eine Nachricht. Ich antwortete, indem ich mich zeichnete, wie ich in die Schule gehe.

»Die Frage ist, ob eine reale Welt überhaupt existiert«

Wie kamen Sie dazu, an der Universität der Künste in Belgrad Film- und Set-Design zu studieren?

Von den frühen Sechzigern bis Ende der Achtzigerjahre war Jugoslawien in der Filmproduktion herausragend. Viele große Hollywoodproduktionen wurden hier gedreht, die Fakultät für Produktionsdesign und Filmdesign war sehr stark. Es gab gute Werkstätten, gute Malereibetriebe, große Namen filmten dort. Für mich war das schon als Kind beeindruckend. Im Zentrum von Belgrad, nicht weit von meinem Zuhause, fand das Filmfest »FEST« statt. Das war mein größter Spaß: Ich guckte einen Film, dann ging ich ins Foyer – und da lief Robert De Niro herum, Marlon Brando. Und das in einem sozialistischen Land wie Jugoslawien!

Sie wirkten unter anderem in Filmen wie Disneys Heidi von 1993 und der Politikgroteske Underground mit, die 1995 in Cannes die Goldene Palme gewann. Welcher Film war für Ihre künstlerische Entwicklung besonders wichtig?

Das kann ich nicht sagen. Ich sehe mich als Lokomotive, meine Filme und Theatervorstellungen fügen sich zu einer Reihe von Waggons zusammen, die länger und länger wird. Sie zu ziehen, kostet viel Kraft. Wenn ich meine Filme vergesse, wird es leichter für mich, die Lokomotive voranzutreiben.

Aleksandar Denićs Bühnen

Seit 2010 arbeiten Sie vor allem für Frank Castorf. Kennengelernt haben Sie sich, als Sie nach dem Eishockeytraining – Sie spielen ja bis heute – spontan auf einen Empfang im Belgrader Nationaltheater gingen. Es heißt, Sie hätten über alles außer Kunst geredet. Aber irgendwie müssen Sie ihn, einen der wichtigsten zeitgenössischen Theaterregisseure und damals Intendant der Berliner Volksbühne, ja doch von sich überzeugt haben.

Nein, nein! Ich habe damals zwar erwähnt, dass ich Bühnen- und Produktionsdesigner bin, aber mehr nicht. Später wird sein Dramaturg Maurici Farré sich informiert haben, was ich so mache, und dann riefen sie mich an, um zu fragen, ob ich bei der Kameliendame in Paris mitwirken möchte. Zufällig hatte ich Zeit. Ich ging hin und merkte, dass es ziemlich viel Spaß macht, mit Frank zu arbeiten.

Von der Theaterkritik werden Ihre Bühnen »Albträume« und »Höllen« genannt. Obwohl Sie reale Dinge verwenden und Fantadosen, Dönerboxen oder dampfende Spaghettiteller ins Szenenbild integrieren, wirken Ihre Welten surreal.

Als Künstler versuche ich, Gefühle auszulösen und Menschen aufzurütteln. Wenn ich die Struktur einer Bühne entwerfe, mache ich das mit realistischen Elementen, die die Leute kennen. Für mich ist es toll, dass Frank in seinen InszenierungenStatisten mitfilmen lässt: Die Aufnahmen laufen in Echtzeit auf einer großen Leinwand, die ins Bühnenbild integriert ist, und so werden Details sichtbar, die im Theater sonst verborgen bleiben. Das Publikum kann jedes Glas und jede Vase genau erkennen. Wenn dann ein Detail misslungen oder fake ist, dann ist das eine Schande. Je echter und je konkreter, desto besser. Aber wenn ich die einzelnen Teile zusammensetze, wirkt das Ergebnis tatsächlich komplett surreal. Das folgt meinem Denkansatz: Wir leben unsere echten Leben in einer echten Welt, die aber voller Widersprüche und Turbulenzen steckt, und in der so viele komische Dinge auf einmal passieren, dass sie gleichzeitig surreal ist. Die Frage ist, ob eine reale Welt überhaupt existiert.

Müssen sich Ihre Bühnen deshalb immer drehen?

Sie drehen sich, weil ich dem Publikum eine Dimension von Zeit geben möchte. Man kann durch die Zeit wandeln, man kann zurückgehen, man kann vorwärtsgehen, man kann sie anhalten, man kann sie beschleunigen.

Neben Ihren bis zu 15 Meter hohen Schöpfungen wirken die einzelne Schauspielerin oder der einzelne Sänger sehr klein. Vertrauen Sie der menschlichen Fähigkeit nicht, das Publikum mit einer Geschichte zu berühren?

Das ist keine Frage des Vertrauens, ich traue ihnen sehr. Aber wenn man nur ein Foto von New York in den Hintergrund stellt, performen Schauspieler anders, als wenn sie in New York sind. Ich schaffe ihnen ein konkretes Umfeld, das so nah wie möglich an der Realität ist, auch wenn es surreal wirkt. Ihre Interpretation kann dann noch spezifischer und besser sein.

Seit vielen Jahren arbeiten Sie für deutsche Theater und Opernhäuser. Können Sie sich vorstellen, von Belgrad nach Berlin zu ziehen?

Belgrad ist mein Zuhause. Ich lebe in einem Haus, das meiner Familie seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts gehört. Die Stadt ist sehr lebhaft, das gibt mir einen Drive. Ich exportiere meinen Geist aus Belgrad.

Sie wuchsen in Jugoslawien auf, Castorf in der DDR. Wie prägen Ihre Erfahrungen mit dem Sozialismus die Zusammenarbeit?

Es macht die Dinge einfacher, weil wir nicht viel reden müssen. Wir verstehen sie eben, durch unsere Perspektive. Er beschwert sich nicht, ich beschwere mich nicht – das ist der Grund, warum wir seit fast einem Jahrzehnt zusammenarbeiten.

Vor dem Nichts: Denić muss immer damit rechnen, dass große Teile seiner Bühnenbilder nach der letzten Aufführung vernichtet werden.

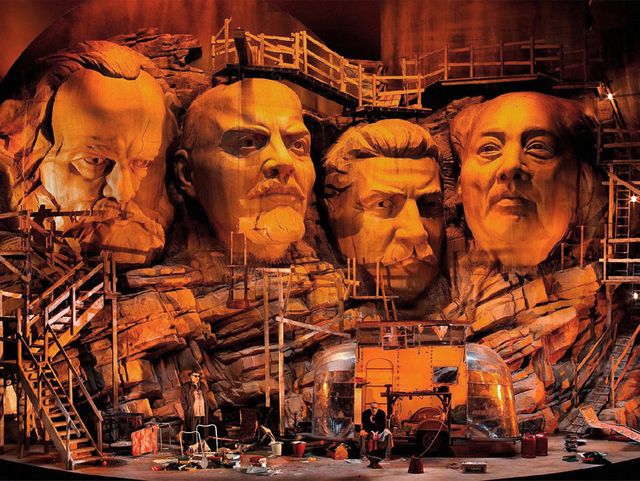

Als Castorf 2013 Richard Wagners Ring des Nibelungen inszenierte, setzten Sie ausgerechnet dem Publikum der Bayreuther Festspiele einen kommunistischen Mount Rushmore vor: Statt der Köpfe der US-Präsidenten waren die Köpfe von Marx, Lenin, Stalin und Mao zu sehen.

Ich wollte damit Aufmerksamkeit für unser eigentliches Thema schaffen: Öl. Das Herz der Ölindustrie ist durch politische Geschehnisse und Kriege geografisch gewandert, von Texas nach Baku und weiter, deshalb hatte jeder Ring einen anderen Schauplatz. Für die Götterdämmerung, die in den USA spielte, suchte ich einen Kontrast und dachte an den Mount Rushmore. Hinter ihm steckt ja der gleiche Ansatz wie hinter den großen sozialistischen Skulpturen: Man baut sich Idole. So wie der Krieg um Öl weitergeführt wird – mal langsamer, mal intensiver –, ist die Frage noch offen, ob diese vier Männer gut oder böse sind. Aus diesem Grund habe ich ein Holzgerüst um Marx, Lenin, Stalin und Mao gebaut: Wer sie verachtet, der glaubt, sie werden gerade abgebaut. Wer sie mag, denkt, das Denkmal wird fertiggestellt.

Nach der Vorstellung buhten die Wagner-Fans minutenlang, aber Sie blieben einfach auf der Bühne stehen. Später bekamen Sie für die Inszenierung den Theaterpreis »Der Faust«. Was genießen Sie mehr: Anerkennung durch die richtigen Leute oder Ablehnung durch die falschen?

Was wir tun, tun wir nicht zum Spaß. Wir tun es, weil wir Künstler sind. Wenn die Leute uns ausbuhen wollen, dann bleiben wir – und bleiben und bleiben. Aber ich sag es Ihnen, wenn man dem Publikum geladene Revolver in die Hand gegeben hätte, dann hätten 30 Prozent auf uns geschossen. Das war purer Hass. Ein Regisseur mit DDR-Hintergrund, ein serbischer Bühnenbildner, eine schwarze brasilianische Kostümdesignerin: Wir waren ziemlich gute Zielscheiben. Aber Jahr für Jahr haben sich die Dinge verändert, es wurden immer weniger Buhrufe.

Was passiert nach der letzten Vorstellung mit einer Bühne?

Manchmal sind Menschen oder Museen an Einzelteilen interessiert, Gemeinden oder Städte wollen sich etwas in den Park stellen. Der Rest wird zerstört. Am Anfang war ich darüber etwas traurig, aber das ist Teil meines Berufs. Die Arbeit eines Regisseurs oder die Bewegung eines Schauspielers kann man ja auch nicht konservieren.

Wie verabschieden Sie sich von Ihren Welten?

Die technische Probe ist mein Abschied, das Stück sehe ich mir gar nicht an. Am Premierenabend gehen wir essen, Frank, ich und viele andere Leute. Wir wissen, was wir geschafft haben, und jetzt ist es Zeit, einfach über das Leben zu reden.