SZ-Magazin: Frau Waters, wie lautet Ihr berühmtes Schuh-Rezept?

Alice Waters: Wenn Sie Werner Herzogs Schuh meinen: Ich habe versucht, ihn wie ein Confit in viel Entenfett zuzubereiten, weil ich hoffte, stundenlanges Einkochen könnte das Leder aufweichen. Aber es hat nicht hingehauen. Der Schuh war zu hart. Werner konnte ihn kaum schneiden. Kein Wunder, es war eine Art Schnürstiefel, nichts Elegantes. Ich habe eine Menge Zeit und Knoblauch auf einen Scherz verschwendet.

Hat Werner Herzog den Schuh wirklich gegessen, den Sie 1980 für ihn gekocht haben, nachdem der Regisseur eine Wette verloren hatte? Oder hat er bloß so getan?

Er hat ihn nicht aufgegessen, aber ein paar Bissen hat er schon hinuntergewürgt. Werner ist ein guter Freund, ich kenne ihn seit mehr als vierzig Jahren. Er liebt gutes Essen und hat mein Restaurant in Berkeley oft besucht. Über »Chez Panisse« weiß er besser Bescheid als viele andere.

Regisseure, Schauspieler, Produzenten, Politiker gehören inzwischen zu Ihren Gästen bei »Chez Panisse«, das sie 1971 eher als legeres Hippie-Lokal gegründet haben, das aber rasch zu einem der besten Restaurants der USA aufstieg. Für wie viele amerikanische Präsidenten haben Sie schon gekocht?

Für Clinton und Obama, für den allerdings, kurz bevor er Präsident wurde. Für einen der obersten Richter der USA habe ich auch schon gekocht.

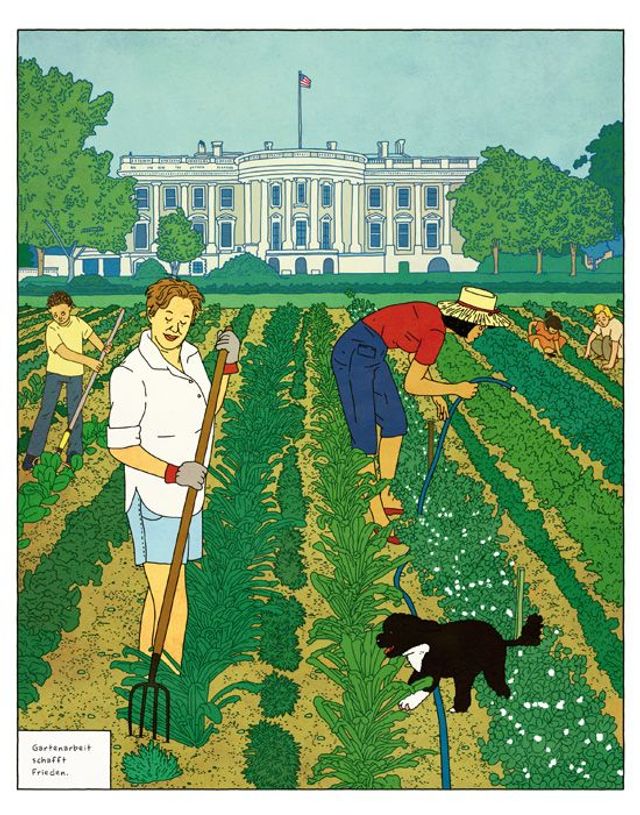

Wie vielen Präsidentengattinnen haben Sie Briefe geschrieben, um sie davon zu überzeugen, einen Gemüsegarten im Weißen Haus anzulegen?

Hillary Clinton habe ich einen sehr langen Brief geschrieben, als sie ins Weiße Haus gezogen ist. Bei Laura Bush wäre ein Brief von mir sicherlich nicht gut angekommen. Bei Michelle Obama hatte ich sogar persönlich die Gelegenheit, ihr kurz vor ihrem Umzug ungefragt Rat zu geben.

Ihr Rat lautet stets: Karotten können die Welt verändern, legt alle einen Gemüsegarten an! Richtig?

Ja, in Maßen können Karotten das durchaus, wenn sie aus biologischem Anbau stammen, zur richtigen Jahreszeit und vor allem in der Nähe des Verbrauchsorts geerntet werden. Essen ist Politik, und mit Verstand zu essen, zu kochen und Gemüse anzubauen, gehört zu den wichtigsten Dingen, die man derzeit tun kann. Wir sollten wissen, woher unser Gemüse kommt, und die Leute achten, die es für uns anbauen. Wir müssen uns um die Leute kümmern, die sich um das Land kümmern. Das gehört für mich alles zusammen. Essbare Pflanzen offenbaren uns einige wunderbare Geheimnisse des Lebens.

Hat Hillary Clinton Ihren Brief beantwortet?

Ja, sie ist die gute Freundin einer guten Freundin, sie schrieb, dass sie bereits einen kleinen Garten auf dem Dach des Weißen Hauses angelegt habe, in dem sie Tomaten anbaue, sie war recht begeistert davon. Wir haben uns oft getroffen, sie war mehrmals zu Gast im »Chez Panisse«.

Und Michelle Obama?

Ein Gemüsegarten war schon immer ihr Herzenswunsch. Sie verstand auch den symbolischen Wert, den so ein Garten im Weißen Haus für die vielen Gemüsegärten an Schulen im ganzen Land haben würde. Ich habe ihr gegenüber die Wichtigkeit nur unterstrichen, so wie der Food-Autor Michael Pollan oder ihr Koch Sam Kass, der mit der Idee der Schulgemüsegärten schon aus Chicago vertraut war. Er hat sicher den größten Einfluss auf Michelle Obama, ich habe nur in den Chor eingestimmt. Sie hat den Garten dann auch gleich nach ihrem Einzug angelegt und dazu Kinder eingeladen. Eine ganz bezaubernde Idee. Hätte ich nicht besser machen können. Es gibt auch einen Komposthaufen und einen schönen Bienenstock. Und die Präsidentenfamilie isst tatsächlich aus ihrem Gemüsegarten. Sam erntet das Gemüse täglich. Natürlich reicht es nicht für die großen Dinners, dafür ist er zu klein. Die meisten Schulgärten sind viel größer.

Macht sich Michelle Obama im Garten selbst die Hände schmutzig?

Kann ich nicht sagen. Es gibt viele Fotos, auf denen sie im Garten zu sehen ist. Aber sie glaubt mit Sicherheit an die grundsätzliche Bedeutung von Gartenarbeit.

Hat Barack Obama den Pfirsich gegessen, den Sie ihm zur Amtseinführung geschenkt haben?

Ich hatte mir fest vorgenommen, ihm einen Pfirsich zu geben, ich habe sogar davon geträumt, wie ich ihm einen überreiche. Ich dachte, wenn Barack Obama in einen perfekten Pfirsich beißt, würden seine Sinne erwachen und er würde zwangsläufig anders über Essen denken. Aber er kam leider ganz spontan in meinem Lokal vorbei, lange bevor die Pfirsiche reif genug waren. Ich gab ihm deswegen einen Apfel. Eine Theaterautorin hat allerdings meinen Traum in einem ihrer Stücke zitiert, so wurde die Pfirsichübergabe eine Legende, und viele glauben bis heute, sie hätte tatsächlich stattgefunden. Hat sie aber nicht. Obama war mir aber gleich sympathisch, er bestellte sofort das Brombeereis, als er es auf der Karte entdeckt hatte.

1995 haben Sie den ersten Gemüsegarten für eine öffentliche Schule in Berkeley angelegt, um die Ernährung vieler armer Einwandererkinder zu verbessern. Inzwischen haben viele Schulenin den USA Ihre Idee aufgegriffen. Auch Maria Shriver, die Ex-Frau von Arnold Schwarzenegger, zählt zu Ihren Unterstützern. Schätzen Republikaner Ihre Idee genauso wie Demokraten?

Ich weiß nicht, ob sich viele Republikaner für Schulgärten engagieren, aber viele von ihnen haben selbst einen Gemüsegarten zu Hause. Vielleicht ist die Idee parteipolitisch gar nicht so umstritten.

»Das Verlangen danach, etwas zu pflanzen, gehört zu unserer Natur.«

Sie gelten als Begründerin einer amerikanischen Slow-Food-Bewegung, in Ihrem Gourmet-Restaurant kommt nur Gemüse aus biologischem Anbau auf den Tisch. Wen betrachten Sie am ehesten als Ihren Gegner? McDonald’s, Monsanto, Diabetes? Oder ganz generell die Armut?

Wir versuchen mit dem Schulgartenprogramm, Armut und Diabetes zu bekämpfen. Ich arbeite nicht in erster Linie gegen die großen Lebensmittelkonzerne, denen die Welt gehört. Ich versuche, Kinder zu erreichen, damit sie eine Beziehung zu ihrem Essen aufbauen und eine Liebe zur Natur entwickeln.

Kinder sollen sich ins Gemüse verlieben? Wie kann das funktionieren?

Dadurch, dass man ihnen die freie Wahl lässt. Wenn Kinder Gemüse anbauen und selbst kochen, werden sie es immer auch essen. Wenn Kinder Gemüse nur anbauen, aber nicht kochen, oder es nur kochen, ohne es angebaut zu haben, werden sie es oft essen, nicht immer. Das Verlangen danach, etwas zu pflanzen, gehört zu unserer Natur. Wenn wir Gemüse anbauen, fühlt es sich an, als ob wir nach Hause kommen. Samen zu pflanzen und ihn wachsen zu sehen, entwickelt eine eigentümliche Magie – als ob man Osmose mit eigenen Augen beobachten könnte.

Ab welchem Alter wollen Sie Kinder in den Gemüsegarten schicken?

Am liebsten ab vier Jahren, das haben wir in Berkeley auch getestet. Teenager haben häufig schon festgefahrene Ernährungsgewohnheiten, und die heißen leider oft Fast Food. Aber erstaunlicherweise lassen sich selbst Teenager noch für einen Gemüsegarten begeistern, wenn ihr Mathematikunterricht darin stattfindet. Die Schüler sollen ja nicht nur gärtnern oder kochen, sondern wir lehren in diesen

Gemüsegärten auch Mathematik, Biologie und Geografie, und im Englischunterricht schreiben die Schüler Rezepte. Kochen ist eine interaktive Erfahrung, die hilft, sich alles besser einzuprägen als im Klassenzimmer, weil das Wissen über alle Sinne aufgenommen wird: Man kann es riechen, schmecken, anfassen.

Eine wütende Autorin hat Ihnen vor einiger Zeit im Magazin The Atlantic auf vier Seiten entgegnet, dass Mathematikunterricht für arme Einwandererkinder viel wichtiger sei als der Kontakt zu biologisch angebautem Gemüse – den hätten ihre Eltern ohnehin, die als Schwarzarbeiter in den Plantagen Kaliforniens arbeiteten.

Ich kann Ihnen versichern, für das Wohl des Planeten ist Mathematik keinesfalls wichtiger als zu lernen, wie man sich um das Land kümmert. Punkt. Wir alle müssen das lernen.

Ihr Gemüsegarten für die Schule in Berkeley hat einen Gärtnerboom ausgelöst: 3800 Schulen haben einen eigenen Gemüsegarten nach Ihrem Vorbild angelegt und essen ihr selbst gezogenes Gemüse in der Schulkantine.

Wahrscheinlich sind es weit mehr, allein diese 3800 haben ihren Garten auf unserer Webseite angemeldet. Aber die Idee ist alt: In Montessori- oder Waldorfschulen hat es schon immer Gemüsegärten gegeben. Das Wort Kindergarten beschreibt immer noch, wie die Schulen ursprünglich einmal aussahen, und wo der Unterricht stattfand: im Garten. Dieter Kosslick, der Chef der Berlinale, hat mir das einmal erzählt. In Italien, Frankreich und England hatten früher auch viele einen Gemüsegarten zu Hause. In den USA änderte sich das erst in den Fünfzigerjahren, als die Kinder immer öfter in der Schule aßen und zunehmend den Kontakt zur Natur verloren.

Warum interessieren sich inzwischen auch Politiker aus Lateinamerika für Schulgärten?

Mexico City ist weltweit der Ort mit der höchsten Rate an Diabetes und Fettleibigkeit. Nicht einmal in den USA sind die Zahlen höher. In Mexiko City steht an jeder Ecke ein Coca-Cola-Automat.

Ist Coca-Cola Ihr größter Gegner?

Nein, Softdrinks repräsentieren nur die Fast-Food-Kultur und zeigen, wie man eine Gesellschaft mit Zucker indoktrinieren kann. In Mexiko möchte eine Frau jetzt Gemüsegärten an den Schulen einführen und die Kantinen auf selbst angebautes Gemüse umstellen – so wie alle Schulen der University of California das binnen der nächsten zehn Jahre schaffen wollen. Die Präsidentin von Chile war auch schon in Berkeley, um sich unseren Schulgarten anzusehen. Mit der Präsidentin Brasiliens habe ich in São Paulo gesprochen, ich bin sehr bewegt davon, was sie alles unternimmt. Eine ganze Reihe Menschen engagiert sich dafür, vor allem Köche: David Chang vom »Momofuku« in New York, René Redzepi vom »Noma« in Kopenhagen, Jamie Oliver in London. Der berühm-teste Koch von Peru, Gastón Acurio, hat sofort verstanden, dass Gemüsegärten dazu geeignet sind, die Kultur Perus zu bewahren. In Lima hat er einen Schulgarten gegründet und einen Film darüber gedreht.

Sie essen gelegentlich Fleisch. Haben Sie je Cola getrunken?

Zu Hause haben wir nie irgendwelche Limonaden gehabt. Aber als ich in den Sechzigerjahren als Studentin nach Paris kam, galt Cola mit Eis und Zitrone als mondän und war auch das billigste Getränk in den Bistros. Glücklicherweise wurde ich nie süchtig, Cola war mir immer zu süß.

Hatte die französische oder die italienische Küche einen größeren Einfluss auf Sie?

Ich habe mich in die französische Küche verliebt. Nicht nur in die Rezepte, sondern in die ganze Lebensart, die sich darin zeigt, wie ein Tisch gedeckt wird oder worüber man bei Tisch redet. Von der Universität habe ich in Paris nicht viel mitbekommen. In London kurz darauf habe ich wirklich studiert: Ich bin ausgebildete Montessori-Lehrerin und habe später alle Prinzipien von Montessori in mein Restaurant eingebracht. Selbst der Parkwächter schaut sich bei uns die Küche an, wäscht ab und isst das gleiche Essen wie die Gäste im Restaurant. Jeder der 120 Angestellten isst das. Oder dass bei uns die Farmer mitbestimmen, was auf der Karte steht. Wir haben auch zwei Chefköche im Restaurant, die je sechs Monate arbeiten und zwölf bezahlt werden, damit sie sich weiterbilden können. Das gilt auch für die beiden Chefköche im Café.

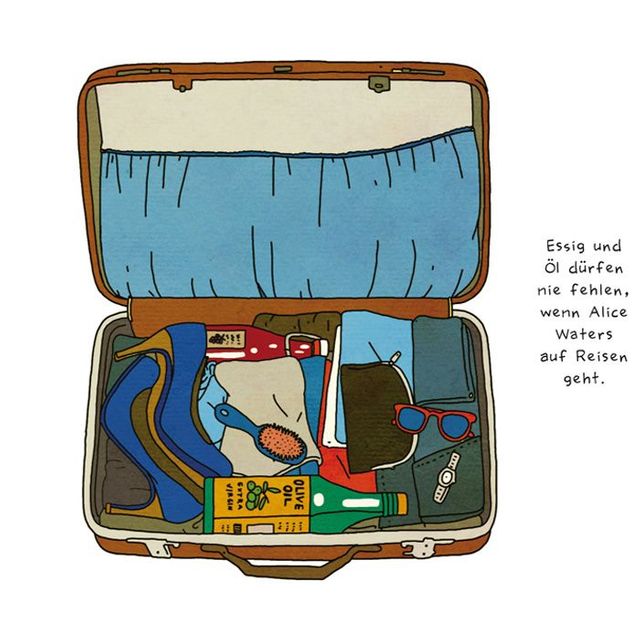

Ist es wahr, dass Sie auf Reisen stets Essig und Öl im Koffer mit sich tragen?

Das ist wahr. Eine Flasche Rotweinessig und eine mit Olivenöl aus der Toskana. Das ist natürlich ökologisch bedenklich, aber ich bin danach süchtig. Mein Ex-Mann hat es in die USA importiert, und wir haben es auch lange Zeit im Lokal benutzt. Ich esse jeden Tag Salat, manchmal dreimal täglich. Mit Ei am Morgen, im Sandwich mittags, mit Thunfisch abends. Essig und Öl lege ich mir sogar in den Korb, wenn ich mit dem Auto von Berkeley nach Los Angeles fahre. Vielleicht mit etwas Salz und Brot. Und natürlich Knoblauch. Ich liebe Knoblauch. Das ist die Gewürzpflanze meines Lebens. Knoblauch passt gut zu allen grünen

Salaten oder Gemüsen.

Ein Kurier tritt an den Tisch und überreicht Alice Waters eine Tüte Butterkekse, »mit den besten Grüßen von Frau Poilâne«. Alice Waters bedankt sich, und Tränen schießen ihr in die Augen.

Oh, ich bin so gerührt, entschuldigen Sie bitte, ich muss den Brief schnell lesen. Ich fühle mich schuldig, denn ich habe eigentlich nur meinen zwei besten Freundinnen erzählt, dass ich nach Paris komme, Apollonia Poilâne muss irgendwie davon erfahren haben. Sie ist das Mädchen, das ihre Eltern bei einem Hubschrauberabsturz verloren hat und mit 18 die berühmteste Bäckerei Frankreichs übernehmen musste. Bitte probieren Sie die Kekse.

Sehr lecker, danke. Sie haben in Paris einen Zwischenstopp auf dem Weg zu Ihrer Tochter eingelegt, die in London lebt. Kocht Ihre Tochter auch?

Sie ist eine exzellente Köchin. Sie schaut selten in Kochbücher und probiert ständig etwas Neues aus. Kochen ist ihre zweite Natur. Vom Typ her ist sie eher die Künstlerin, ich bin sehr viel einfacher. Ich könnte jeden Tag das Gleiche kochen, ich liebe den Rhythmus des Alltäglichen.

»In Indien essen alle Kinder kostenlos in der Schule, das sollten wir in den USA oder Deutschland auch hinkriegen.«

Ihr Kochbuch heißt The Art of Simple Food, unter dem Titel ist es gerade auch auf Deutsch erschienen. Bedeutet Ihre Philosophie: Die richtigen Zutaten sind wichtiger als das Rezept oder die Kunstfertigkeit eines Kochs?

Absolut. Beim Kochen geht es darum, die richtige Wahl zu treffen, den richtigen Augenblick für die Ernte und das Pflücken. Man braucht nicht viel, um die Schönheit des Gartens zur Geltung zu bringen. Tomaten gibt es in sechs verschiedenen Farben, die reichen mir völlig. Ein Franzose warf mir einmal vor, was ich mache, sei nicht Kochen, sondern nur Einkaufen. Er hat recht, das ist gut. So habe ich das schon immer gesehen. Ich kann mir kaum etwas Großartigeres vorstellen als eine perfekte Melone, außer vielleicht etwas italienischen Schinken dazu.

Was halten Sie von Kochshows?

Nicht viel. Die Sendungen verbreiten die Fast-Food-Kultur – schnell, billig und leicht. Wir schauen uns Kochshows an, um nicht zu kochen. Sehr seltsam. Wie beim Fußball. Je mehr man schaut, desto weniger spielt man selbst.

Es heißt, Sie würden bei der nächsten Berlinale im Februar einen Ehrenpreis erhalten. Dürfen Sie bereits darüber reden?

Dieter Kosslick, der Leiter, hat mir selbst bisher nicht allzu viel verraten. Ich weiß, dass dieser Preis sehr selten an Menschen verliehen wird, die etwas mit Kochen zu tun haben. Vor fünf Jahren saß ich gemeinsam mit Tilda Swinton in der Jury, das war eine schöne Erfahrung, aber eigentlich ist mir Berlin im Winter viel zu kalt. Allerdings hat Dieter ein sehr gewinnendes Wesen, und ich suche ja gern Orte auf, an denen ich mit den richtigen Leuten in Kontakt kommen kann.

Ihr Kochbuch ist sogar in Japan, Taiwan, Korea, Kroatien und Russland erschienen. Das Time-Magazin hat Sie dieses Jahr zu den 100 einflussreichsten Amerikanern gezählt.

Ich muss zugeben, das gefällt mir alles.

Was sind Sie? Köchin, Lehrerin, Politikerin? Alles auf einmal?

Im tiefsten Inneren bleibe ich natürlich Köchin, auch wenn ich im »Chez Panisse« längst nicht mehr selbst am Herd stehe. Aber ich habe mich immer schon als Mitarbeiterin eines großen Teams betrachtet. Für eine gewöhnliche Politikerin halte ich mich sicherlich nicht, dann schon eher für eine Revolutionärin, die möchte, dass die Menschen wieder zu Sinnen kommen. Ich will nichts umstürzen, sondern Menschen gewinnen, und füttere sie mit Ideen. So gesehen bin ich immer noch die Aktivistin, die ich im Berkeley der Sechzigerjahre war, ich betrachte mich nach wie vor zur Untergrundkultur gehörig und versuche mich mit Gleichgesinnten auf der ganzen Welt zu verbünden. Meine Hauptaufgabe sehe ich mittlerweile darin, einen Slow-Food-Stundenplan für eine Fast-Food-Kultur durchzusetzen. Unsere Kinder gesund zu ernähren könnte die ganze Ökonomie der Bauern über Nacht verändern. In Indien essen alle Kinder kostenlos in der Schule, das sollten wir in den USA oder Deutschland auch hinkriegen.

Illustrationen: Rutu Modan